再エネ現状と情報共有の課題:安田陽 特任教授の洞察

目次

安田先生の自己紹介

私は現在、経済学研究科に所属していますが、専門は経済学ではありません。もともと博士号を電気工学の分野で取得し、電力工学を20年以上専門として研究してきました。しかし、思うところがあり、50歳にして文転(文系に転向)しました。そのきっかけの一つが、原発事故でした。

原発は必ずしも私の専門ではありませんが、電力工学の一分野として、人々にとって有益だと考えられていたものが、結果的に多くの人々に大きな負の影響を与えてしまったことにショックを受けるとともに、大きく反省しなければならないと気づきました。

このような問題は、単に技術の追求だけでは解決できず、技術を活かすも殺すも経済活動や政策、制度設計によって左右されるということにも気づきました。そのため、現在は経済学を学びながらこれまでの研究に応用しています。

日本の産業文化に対する国際委員会の視点から見た異論と進歩

30代から国際委員会に参加する機会がありました。これは日本では非常に珍しいことかもしれません。特に伝統的な産業では年功序列があるため、30代の人が国際委員会に参加することかなり難しいことだと思います。しかし、風力発電という新しい分野を選んだこともあり、常に人手不足なため、若い人にもチャンスが与えられるという点は良かったと思います。

このような状況で、ありがたいことに海外の専門家や実務者と直接話をする機会が多くあります。10年前私が最初に参加した時は工学系の専門家でも経済学用語や政策用語を普通に使って会話しているのに驚きました。

最初は私が驚いて「なぜ経済や政策の話もするのですか」と尋ねると、向こうはむしろ逆に驚いて「必要だから話しているのです」と答えるだけです。

海外では、日本のように文系と理系の区別があまりありません。STEMという日本の「理系」に相当するという言葉もありますが、それは大学での専攻を示すものに過ぎず、私たちの思考方法をカテゴライズするものではありませんし、自分の限界の言い訳に使うものでもありません。

海外の方のスタンスは、「仕事に必要ならやる」という考え方で、工学系の人たちが集まっている場でも、普通に政策や市場設計が議論されます。そのような国際委員会に、私が30代から参加できたことは非常に幸運だったと思います。日本の方々もそういう風になってほしいと思います。

–自分たちの専門分野以外には関わってはいけないという先入観は、一般的な日本人のイメージとして存在しています。その点において、私は海外の方々の方がより進んでいると感じました。そうした状況の中で、安田先生は勉強や学問、研究に取り組まれていたのですね。

再エネの現状と日本の情報共有の課題:国際委員会メンバーの洞察

先ほど述べた通り、私は幸いにもいくつかの国際委員会の委員や委員長を務めるチャンスを頂いており、海外の関係者と直接対話する機会があります。今回は、そこでの国際的な議論についてお伝えしたいと思います。その前に、逆にお聞きしたいのですが、島﨑さんご自身は世界の再エネの現状についてはどのようにお考えですか。

–技術的な面では、日本が一部進んでいるものもありますが、ビジネスの視点を含めると、海外の方が進んでいる部分が非常に大きいと聞いています。具体的に言えば、蓄電池などの研究に関しては、日本が一部進んでいるとの報告はありますが、それらの技術を活用するビジネスや関心度においては、海外の方がより多いとのことです。これは風力や水素エネルギーに関しても同様であると、私は認識しています。

なるほど、興味深い見解ですね。再エネに関して質問した際、蓄電池や水素について真っ先にお話されていましたが、日本ではこのような考え方が一般的だと思います。しかし実は、再エネの大量導入には必ずしも蓄電池や水素が必要というわけではないですし、最初にとるべき選択肢ではないのです。

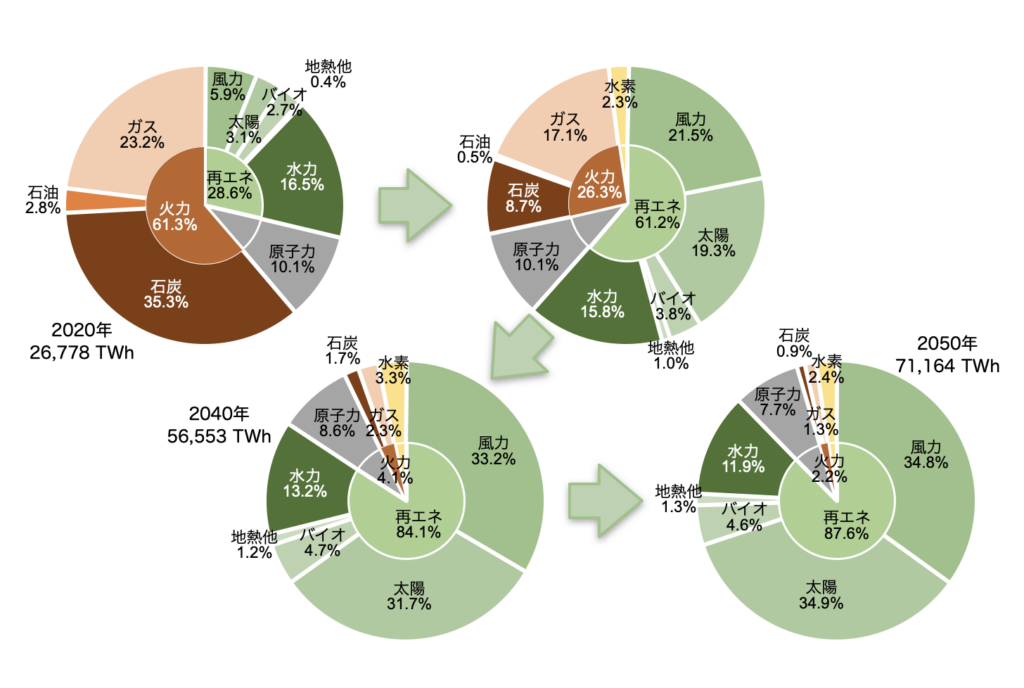

円グラフで分かりやすく説明しましょう(図1)。

これは私が様々な講演やメディアで紹介しているもので、国際エネルギー機関(International Energy Agency:以下IEA)が公表する世界全体の現状と将来見通しを示しています。

図1 国際エネルギー機関(IEA)による2050年までの電源構成の見通し

(IEA: Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (18th May 2021)のデータに基づき安田作成)

現在の状況では、世界の電力供給(発電電力量)のうち火力発電が約60%を占め、再エネはまだ約30%ほどです。しかしこれを10年以内に逆転させるというのが、パリ協定(1.5℃目標)を遵守するためのシナリオに沿った見通しです。

気候変動(地球温暖化)を防ぐためにはまず再エネの割合を早急に大量に増やすことが重要なのです。さらにIEAは、2050年までに電力供給の約90%が再エネになると予測しています。IEAは先進国と呼ばれる国々をはじめ多くの国々が参加し、国際合意形成を行っている機関です。日本もその一員です。このような数字、2050年に90%の再エネ比率を達成するという予測をご存知でしたでしょうか?

–お恥ずかしながら、存じ上げていませんでした。

実際、日本では、一部の新聞などではほんの少しだけ取り上げられたことがありますが、一般的なメディアではこれらの数字がほとんど報道されておらず、私が講演などでクイズを出しても、多くの人が「初めて知った!」と解答するケースがほとんどです。このような重要な国際情報がまったく流れていないのが、今の日本の姿です。

日本では特に話題になりやすい水素に関しても、IEAの試算では2050年の電源構成における比率は2%に過ぎません。一次エネルギーにおける比率でも10%程度です。対して、主力となる風力・太陽光はそれぞれ35%という割合ですが、このような規模感は、今や「国際常識」となっているのに、日本ではほとんど認識されていないのが現状です。

もちろん水素も重要な要素で地道な研究開発は必要ですが、本格的な投資は2040年以降に役割が増えてくるものです。しかし、ボリュームとしては風力と太陽光が圧倒的に主力であり、水素は6番手や7番手といった位置づけです。

日本は何故かこのバランスが広く伝わっていない状況で、メディアを含めてそうした情報が共有されていないのが現状です。世界で行われている議論やその結果としての比率(プロポーション)、バランス、配分、優先順位といったものが、日本ではかなりバランスの悪い状態になっているように感じます。

日本の再エネ軽視と優先順位逆転:科学的根拠と国際合意の見落とし

–日本が変わるための取り組みについてもう少し教えていただけますか?

まず脱炭素や再エネに関しては、先行する諸外国の経験や知見を学び、優先順位や技術選択の意思決定に科学的な方法論を徹底的に取り入れることが重要です。世界の多くに国や地域が既に段階的に再生可能エネルギーに取り組んでいます。

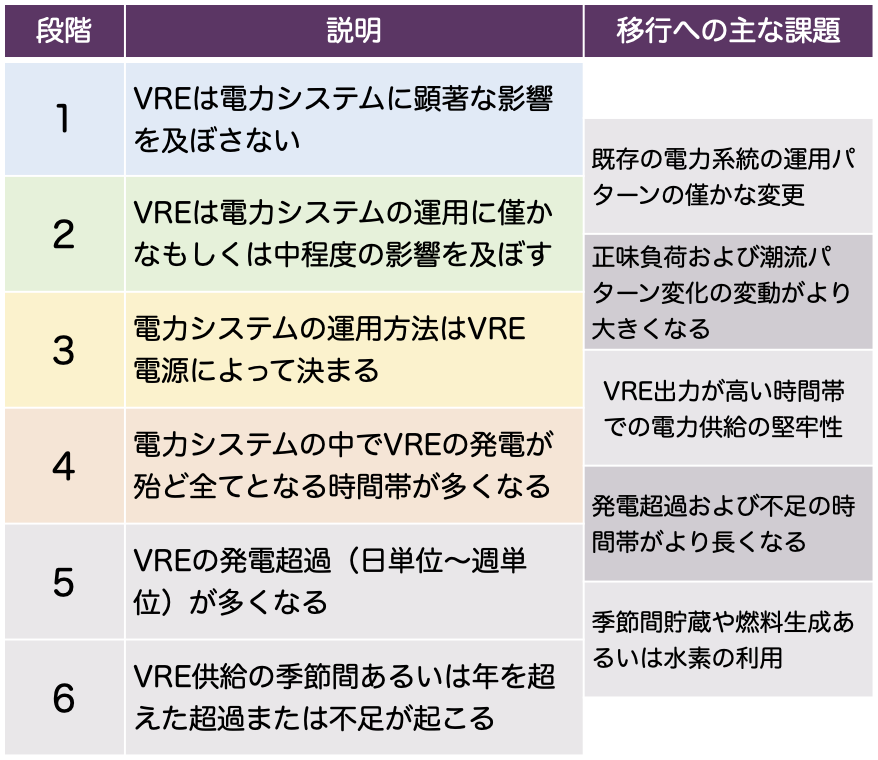

例えば2019年に出たIEAの報告書レポートでは、各国の状況が網羅的にまとめられており、その導入の段階がわかりやすく示されています(図2)。

図2 変動性再生可能エネルギー(VRE)統合の6段階

(IEA: Status of Power System Transformation 2019 – Power system flexibility (2019)より安田まとめ)

変動性再生可能エネルギー(VRE)、すなわち風力や太陽光は一足飛びに突然入るものではなく、段階を踏んで普及していくものであり、IEAは電力システムに与える影響と課題の観点から6段階に分け分類してします。

このうち、第5段階、第6段階に達した国や地域はまだ存在せず、世界のトップリーダーであるデンマークですら第4段階です。

日本はまだ第2段階に達したばかりであり、この段階では電力システムに与える影響は「僅かもしくは中程度」だということが、これまでの国際的な先行国の事例研究から明らかになっています。太陽光が先行して導入が進む九州エリアで第3段階に達したばかりで、この段階でも蓄電池は必要ありません。それなのに日本中で「再エネが入ったら停電になる」とか「蓄電池がなければ再エネは入らない」とか、はたまた出力抑制がちょっとでも発生すると大騒ぎになったりします。「科学技術立国」と称される国で、まったく非科学的な言説ばかりが流れている状況です。

蓄電池に関しては、第4段階に到達した南オーストラリア州などで本格的に導入が進んでいますが、世界中で研究開発が進むのも、多くの国や地域があと数年でVRE導入率50%以上になることが見込まれるからです。しかしながら、日本政府が公表する2030年の見通しでは、再エネ36〜38%、VRE(風力・太陽光)は30%程度に留まり、このままでは日本では2030年までに蓄電池は必要ないレベルに留まったままなのです。

同様に、現在の政府の見通しである2050年に再生可能エネルギーの割合が50-60%であれば、やはりそのころまでに水素は全く必要ないレベルです。再エネが先行する国では2050年には再エネは80〜90%導入されることが見込まれており(図1参照)、だからこそ多くの国で今から水素を開発しているというのが世界の動向です。

蓄電池や水素は技術としては魅力的ですが、他にもコストが安い手段が多数あり、再エネ導入率が低い段階から手を出すものではありません。本来必要ないものを無理に導入すると、結果的に高コストになり、かつガラパゴス技術になりやすくなります。

もちろん、日本に蓄電池や水素が不要だと言いたいわけではありません。日本では、蓄電池や水素をもてはやすわりには再エネ導入の将来見通しが世界レベルに比べ非常に見劣りし、エネルギー政策と産業政策が完全にミスマッチを起こしていることが問題です。日本の意思決定方法論が科学的でないために、蓄電池や水素がなければ再エネが入らないという誤ったイメージが広がってしまっていますが、技術的にも経済的にも蓄電池や水素なしでも相当程度再エネは導入することができます。

そして、そのことを殆どの日本の人々が「知らされていない」という点がさらに深刻です。一方、世界では再エネ90%を目指しています。だからこそ蓄電池や水素の研究開発や投資が今急激に進んでいるのです。日本がその段階に追いつくためには、科学的な意思決定の方法論が必要です。

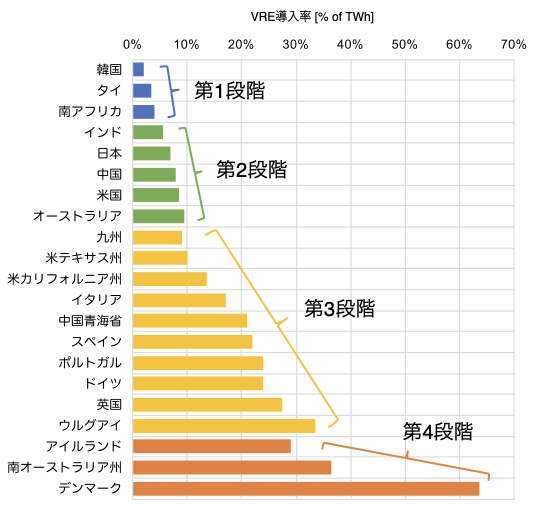

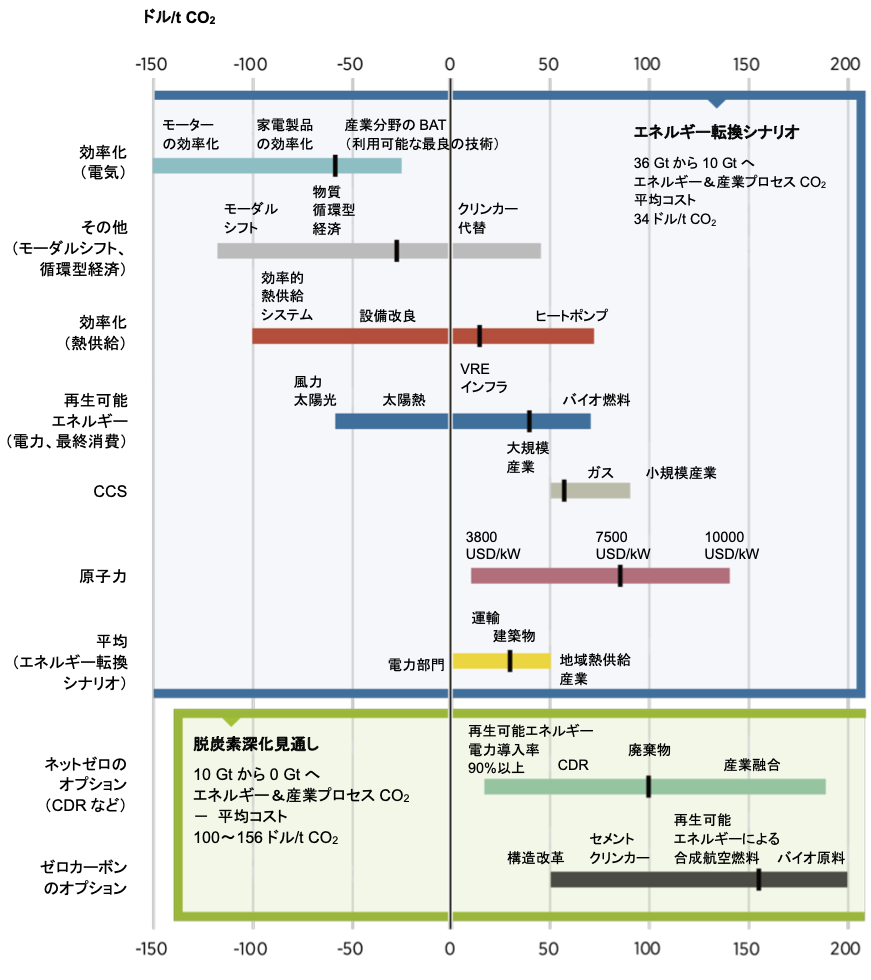

風力と太陽光が優先される理由は、単にIEAのような特定の組織が単に主張しているからではなく、科学的な方法論んでコンピューターシミュレーションに基づいて技術の成熟度やコストなどを考慮してこのような結果になっているからです。具体的には、CO2排出削減にどの技術を使用するかという問いに対して、風力と太陽光が圧倒的に優れているという結果が出ています(図3)。

図3 技術別二酸化炭素削減量見通し

(IEA: Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (18th May 2021)の図を安田翻訳)

面白いことに、国際的には電気自動車がCO2削減に貢献する技術として3番目の優先順位となっています。これが世界中で電気自動車の導入が進んでいる理由です。

しかし、日本ではこのような科学的根拠に基づく優先順位があまり話題にならず、古い知識に基づいた風力や太陽光、電気自動車に対する否定的な言説がむしろ多く広まっています。

一方で、水素やCCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留技術)などはまだ実証段階であり、これから実験や検証が行われる必要があります。これらは選択肢の一つとして必要ですが、まだ開発途上の育成選手と言えます。

しかし、日本ではなぜかこれらの控え選手に多くの資金が投入されている一方で、主力であるはずの風力や太陽光がまだ十分成長していないという状況があります。つまり、資源配分のバランスが取れておらず、優先順位が逆転している状態です。

同じく、2023年3月に発表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)のレポートでも、太陽光と風力が他の技術に比べて圧倒的に二酸化炭素削減に貢献することが明らかになっており、低コストでそれを実現できることができる可能性が高いとされています。

世界的には、太陽光や風力の利用が一般的になりつつあり、国際合意も既にほぼ成立しています。しかし、このような情報は日本にはほとんど伝わっていません。

–なるほど。では、具体的な技術による脱炭素の優先順位について教えていただけますか?

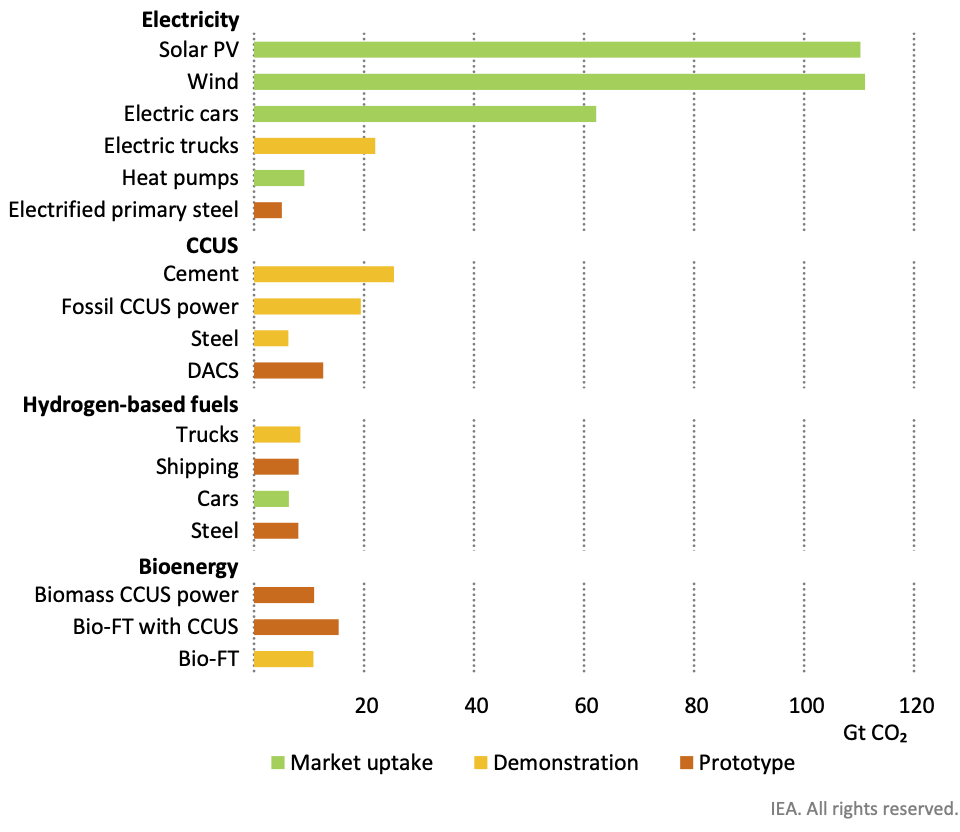

はい、そうですね。私も日本語翻訳を担当した国際機関の報告書でいくつかよい事例をご紹介することができます。この報告書では脱炭素を達成するためのさまざまな技術のコストを見積もっています(図4)。

横軸はコストですが、マイナスの値があることが重要です。マイナスのコストは、純便益があることを意味します。つまり、コストをかけることで社会的リターンが得られるということです。そして、最も費用対効果が高い技術は、エネルギー効率化だということがわかります。風力・太陽光といった再エネも便益があります。

図4 脱炭素を達成するためのさまざまな技術のコストと便益

(出典: 国際再生可能エネルギー機関 (IRENA): 世界再生可能エネルギー展望, 環境省 (2021))

–日本では省エネと聞くと、我慢や制限のイメージがあり、売り上げやGDPの減少につながるかもしれないという考えがありますが、基本的には効率の良い製品に置き換えることが大切なのですね。冷蔵庫やエアコンなどの家電製品の効率化、例えばLEDへの切り替えなどが最も早く利益が現れる手段なのですね。

そうです。また、断熱も重要な要素です。実際、日本でも住宅の断熱に関する法案が2022年に改正されましたが、施行は2025年からとなっており、国際議論から比較するとあまりに遅すぎると感じます。

–では、脱炭素の観点から、どのような技術が重要なのでしょうか?

種々の国際機関の調査や分析によると太陽光や風力、太陽熱といった再生可能エネルギーが重要な技術となることが明らかになっていす。日本ではCCUSや原子力も注目されており、合成燃料なども期待されていますが、図4に示したIRENAの試算では、これらの手段は残念ながら便利益が見込めないという結果となっています。

–なるほど。その意味で、コンピューターシミュレーションを通じて優先順位を決める国際機関の役割も重要なのですね。しかし、日本ではそのような科学的な方法論がほとんどなく、予算配分が好みやイメージに基づいて行われることもあるようです。

そうなんです。選択肢や優先順位を決めるための科学的な方法論が日本全体で十分に浸透していない状況です。まさに技術を生かすも殺すも制度設計です。それゆえに私個人は、エンジニアリングや工学だけでなく、制度設計や経済学など他の分野も学ぶ必要があると感じ、文系に転向した次第です。

私がこのような国際委員会の仕事をしていると、日本と海外の情報のギャップに悩まされることがあります。特に再エネに関する日本と海外の情報はほぼ180°異なるという印象です。日本では古い情報や科学的根拠に基づかない情報が広がっているように感じます。

もちろん、日本はロシアや中国のように情報遮断されているわけではありませんが、Google検索などで上位に表示されるような情報は、古い情報や科学的根拠に基づかない情報など非常にコンタミネート(汚染)された情報も多いということは、多くの人が気づいていないようです。

先ほどお伝えした通り、まずは英語で検索し、日本語で検索する場合でも適切な専門用語を学んで使うことが重要です。そうしないと、ふんわりした「なんちゃって用語」で検索するばかりでは、信頼性の低い情報や陰謀論に近い情報に容易にたどり着いてしまう可能性があるからです。

–まさにその通りですね。私たちが日本語に翻訳する際にも、誤った知識が元になってしまうと正しい解釈になるかどうかは確かに限らないということですね。なるほど、理解しました。

そうですね。私たちは学生にもインターネットを積極的に利用すように促していますし、自分たちの研究でも普通にGoogle検索も行いますが(もちろん、有料でないと得られない情報や紙ベースの情報も多いです)、使う用語が異なるという課題がありますね。

インターネット上の情報は実際には99.9%が信頼性に欠ける情報です。単に情報を検索するだけでは、ほとんどゴミの情報が出てきます。信頼性の高い情報を見つけるためには、適切な専門用語と基礎知識、トレーニングされた科学的方法論が必要です。

また、このようなさまざまな国際機関の発行する情報をまず見ていただくことが重要だと思います。

学生さんたちにもお伝えしていますが、Google TranslateやDeepLなどを積極的に活用することは大いに結構です。特に新しい技術の分野では日本語の情報だけでは足りない部分があることが多いため、積極的に英語の情報を取得することが重要です。若い世代にはぜひその意識を持っていただきたいと思います。

但し、機械翻訳を使っても構わないと伝えていますが、機械翻訳は間違えることが多いので、重要なのはその誤りに気づく能力を人間の方が磨くことです。機械の誤りを正すのは人間であり、しかも専門的な見地からその誤りを見破ることが必要です。

機械翻訳は時間効率が良いので使いこなすことは悪いことではありませんが、逆に機械翻訳に頼り切ることは避けなければなりません。機械翻訳をツールとして上手に活用することが求められます。そのことを学生の方にも口酸っぱくお伝えしています(昨今流行りのAIも同様です)。

–ちょっとわかりました。それで、適切な専門用語や検索の方法についてですが、IPCCのレポートに登場するキーワードなどを基準にすると良いのでしょうか。

そうですね。一般に、国際機関の情報は信頼性が高いです。もちろん国際機関だからといってそれを完全に盲信する必要はありませんが、それらは科学的な知見と国際合意に基づいて成り立っている場合が多いという点で、情報の信頼性はある程度担保されます。

また、国際機関の報告書はインフォグラフィックが非常に上手です。ですので、英語が苦手な方でも、原文をダウンロードして美しいグラフを見るだけでも楽しむことができます。

情報収集を苦労して行う必要はありません。楽しみながら、面白いとか美しいと感じる程度で十分です。良い芸術を鑑賞したり世界レベルのスポーツの試合を観戦したりするのと同じです。まずは英文の原典をどんどんダウンロードしてコレクションしてみて下さい。

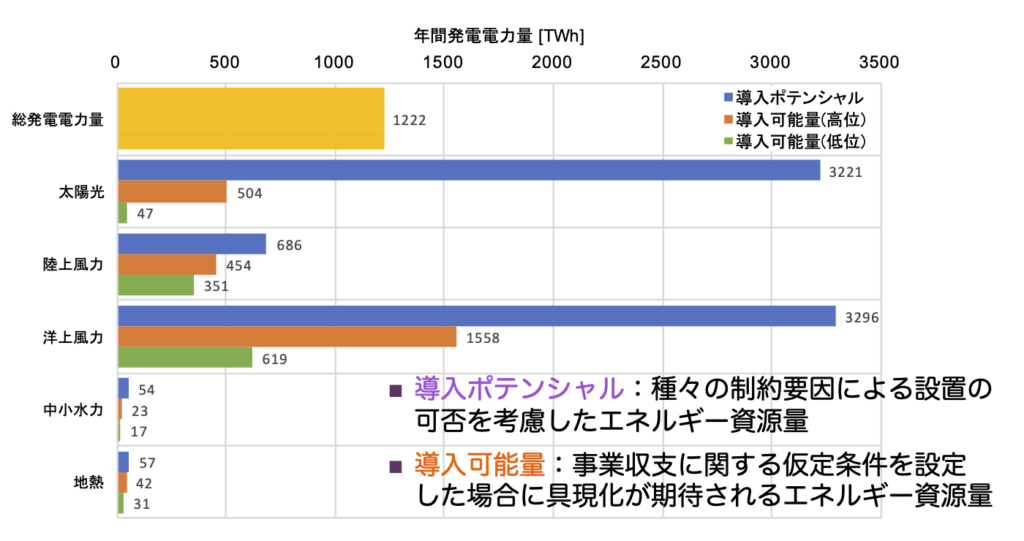

また、もう1つ日本に関する情報をお伝えします。日本は狭い島国と言われますが、環境省のデータに基づくと太陽光発電を積極的に導入すれば、我々が1年間に消費する電力量の3倍を採取することができます(図3)。

図3 日本の再エネのポテンシャルと導入可能量

(環境省: 令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開に関する委託業務報告書 (2020) および 資源エネルギー庁: 電力調査統計表 過去のデータ 2019年度(令和元年度) 結果概要 (2020) より安田作成。導入ポテンシャルは、種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量。導入可能量は、事業収支に関する仮定条件を設定した場合に具現化が期待されるエネルギー資源量)

しかも、これは国土全体が太陽光パネルで覆われるというわけではありません。環境省の調査によると、例えば国立公園や森林を保護しながら、山岳地帯や急斜面に設置しないなどの制約を設けた上で、国土のおおよそ数パーセントを有効活用すれば、この程度の電力量を得ることができます。

さらに、洋上風力発電も1年間に消費する電力量の3倍を採取することができ、IEAの試算では排他的経済水域(EEZ)を含めると洋上風力だけでは9倍にもなるとされています。

もちろん、ここまで多くの電力を採取する必要はありませんので、その10分の1程度の設備で、1年間に消費する電力量8割から9割程度は現在の技術の再生可能エネルギーだけで十分に可能な計算になりす。

このように環境省も良い仕事をしていますが、このような地味な仕事はメディアにあまり取り上げられていないようです。

–なるほど、このような資料を存じ上げていませんでした。

そうなんですよね。こういう基礎的な情報が全くメディアではとりあげられず、逆に日本は再エネに向かないとか、問題があるという科学的根拠が希薄な偏った情報ばかりが流布されてしまっています。

十分な根拠のないネガティブな情報ばかりが先行し、本来先に伝わるべき科学的根拠に基づくポジティブな情報が多くの人に届いていないというのが問題なのです。

–それは国民性の一面なのかもしれませんね。日本人は新しい技術が出てきたら、とにかく慎重になりがちな傾向があるように思います。

新しい技術への懸念や慎重姿勢はどの国にも存在します。日本の場合、昭和時代はむしろ積極的に新しい技術を導入していましたが、今はバブル期の成功体験があるせいか、新しい技術を導入することに社会全体で保守的になっているのかもしれません。迫り来る気候変動に対して「今まで通り」ではむしろリスクが増大するばかりで、本来は早急な対策を講じなければなりません。

例えば、「カーボンバジェット」という言葉は国際議論ではとても重要なキーワードですが、日本ではそれについて議論がありません。カーボンバジェットは炭素予算や炭素の財布といった意味合いを持ちます。つまり、私たちはすでにその炭素予算を使い切ってしまいつつあるということです。2030年までにはそのバジェットが破綻してしまうのです。

ですから、実際にはこの10年間、つまり2030年までのあと7年が非常に重要な局面なのです。これは国際機関であるIPCCやIEAでも強調しています。しかし、日本ではほとんど議論されていないのです。政府もあまり言及していませんし、メディアもほとんど取り上げていません。

そのため、危機感や緊張感が非常に不足しているのです。そしてその結果として、10年後や20年後になんとかなると期待される水素やCCUSなどの「夢のような技術」にばかり大量の投資が行われています。昭和時代的な「夢のような技術」に魅せられがちですが、21世紀おいてはむしろ「問題解決から目をそらす隠れ蓑」に使われ易くなります。

先ほど言ったように、2040年頃に本格導入される「夢のような技術」は脱炭素のカードの一枚であるものの、「控え選手」なのです。これから育てていくことは良いことですが、それに巨額の投資をしてしまって、現在の主力選手に十分な報酬を払わないような状況になってしまっています。

これは「一発大逆転」の発想とも言えますが、ギャンブルに負けがこんで借金を重ねたお父さんが「次は絶対に勝つから、もう1回借金させてください」というような状況です。

–これが、現実なんですね。

そうなんです。夢のような技術には多くの人が魅了されますし、一企業がその夢を追うのだとしたら美談になりますが、それを支援するのに税金を投入するのは適切な判断なのか点について、よく考える必要があります。私自身が工学系の分野から経済学に転じたのもそのためです。科学的な手法を用いて投資の配分や税金の用途を評価することが必要です。

21世紀において政策決定は、いわゆるアンダーテーブルで決めるのではなく、あるいは声の大きい人が一方的に決定するのではなく、科学的な意思決定手法が進んでいます。経済学や政策学などでもコンピューターシミュレーションを活用して様々なシナリオを検討したり、感度分析によって幅広い予測を行ったりする手法が国際的に競争しています。

しかし、日本はそこから蚊帳の外になっている状態かもしれません。そもそも、コンピューターシミュレーションで政策決定をしようという国際的な取り組み自体が国民に知らされていません。

もちろん、研究者の中には頑張って取り組んでいる方もいますが、その成果が政策に反映されづらいのが現状です。学術会議などを見てもわかる通り、逆に煙たがられることもあります。

現在はEvidence-Based Policy Making(EBPM)という言葉もあります。政策は単なる多数決や声の強さで決めるのではなく、科学的方法論でシミュレーションを行い予測を立て、不確実性も含め科学的な方法で決めることが21世紀のやり方なのです。これは必ずしもどの国も理想的に進んでいるわけではありませんが、特に国際的な組織であるIPCCやIEAなどでは進んでいますし、そのような国際機関に日本も参加しています。

たとえば今年日本で開催されたG7でも、開催国であるにも関わらず、脱炭素に関して日本だけが慎重姿勢で、開催国が抵抗勢力のようになってしまう構図がしばしばみられました。このような国際合意形成の中で、日本は科学的なやり方ができない国と見られてしまいます。

一方、欧州や北米は建前上は科学的なやり方を進める姿勢を持っています。そこから先の具体策には柔軟性があるかもしれませんが、まずは科学的な根拠に基づいて判断するという姿勢をIEAなどの国際機関、欧州、北米などの先進国が示しています。その中で、日本だけが慎重姿勢や反対をする形です。

しかも、その反対の理由には十分な科学的な説明があまり見られません。このようなこと自体が日本国民に知らされておらず、このことは非常に深刻な状況です。これは若い世代にぜひ知ってもらいたいことです。

–なぜ日本ではうまくいっていないのでしょうか。

私もよくその質問を受けますが、理由は分かりません。なぜ科学的でない判断をするのかということを論理的・科学的に推測するのは極めて難しいからです。

政府や産業界などの組織内には、現状を変えたいと思っている方々も確かに存在します。しかし、それが全員に当てはまるわけではなく、多数派ではないこともあります。これはどの組織にも共通した現象です。

大きな組織であるほど組織全体が一体となって同じ方向に向かうことはあまりありえず、内部では派閥や意見の対立なども当然存在します。しかし、組織というものはほとんどの場合上層部の意見のみが代表され外部に発信され、中間層や下層の意見がなかなか表に出でてきません。

結果として、国や企業のトップが発信する意見のみが「社会的な」意見となり、そのため、従来のやり方を踏襲する安全運転の考え方が最終的に優位に立つことが多いのです。

–つまり、現状に固執しているから安心感があるという一種の安全神話なのですね。

はい、それが現状バイアスと言われるものです。私たちの分野では、BAU (Business as Usual) という用語がよく使われますが、これは直訳すると「今まで通り」という意味です。BAUはしばしば「現状維持ケース」「無対策ケース」という悪い参照ケースとして使われます。

多くの人々は、現状を維持することで問題がないと考えているかもしれません。従来の方法の方が安全で安心だという考え方は、無条件に受け入れられてしまうことがあります。若い世代ではそうではないかもしれませんが、50代以上の人々は変化することを恐れる傾向があります。変化にはリスクがあると考える方が多いのかもしれません。また、社会的な地位が上がるほど、変化を敬遠する傾向もあります。過去の成功体験が今度はリスクとなることもあるのです。

しかし、気候変動の問題では、現状を変えなければリスクを軽減することはできません。再生可能エネルギーや電気自動車などがその「現状を変える」有力な手段なのです。

–思ったよりも日本の政治の根幹に関わる話ですね。

再エネの話から始まったのに、根が深くなっちゃいましたね。

–若手が政治に関心を持ち、こうすべきだと声を上げれば、政治家もその方向に注目するでしょうね。

そうなんですよ。政治というと、右か左かという話になりがちですが、再エネは本来、党派性に関係なく議論ができるものです。さらに、若い人たちにとってできることは、投票するだけではありません。例えば、市議会や県議会などの政治家が街頭演説していたら、かれらに近づいて声をかけて、「再生可能エネルギーについてどうお考えですか?」と質問することも政治への参加のひとつです。

そこで「私はこう考えます」と政治家の方が意見を述べれば、その人を支持することもできますし、「考えていません」と答えるようなら、しっかりと考えるように促すこともできます。市民が政治家を育てるということはそのような行動から始まります。

政治家も何度も聞かれれば、再エネに対して真剣に取り組まないと…思うようになりますし、再エネについて何の意見ももたなければ選挙で落選することになるという社会がむしろ健全です。

特に再エネは、党派に関係なく取り組むべき問題です。海外では超党派的な取り組みが行われている国が多いです。右や左といったことは関係なく、科学的な観点から世界がどう進んでいるのかを示し、「政治家の皆さんは脱炭素や再エネについてどう考えますか」と市民が声を上げる必要があります。

先ほどのEvidence-Based Policy Making(EBPM)は、学術的な理論やコンピューターシミュレーションに基づいて意思決定されます。そうした手法を用いることで、不透明な裏取引や利益供与、不正行為などを防ぐことができるのです。逆にそれがないと、科学的な基盤がないまま話が進んでしまい、正当な判断ができなくなってしまいます。

つまり、意思決定を科学的に行うことが望ましい姿です。それは右か左か、好きか嫌いかといった価値判断ではなく、21世紀の国際的な大きな流れですが、日本は他の先進国と比べてかなり遅れています。

–つまり、科学的なアプローチになると、特定の利益団体が困るから進まないということなんですね。

どうなんでしょうかね。どの国でも無理難題を押し付けたり、非科学的なことを主張する人や団体はいます。しかし、多くの人が科学的な議論をしっかりと行うことで、破滅的な方向に進んでしまうリスクは低減できす。一種のフェイルセーフです。

アメリカでも大統領が交代するたびに方向性が大きく振れますが、国として破綻しないのは省庁の対応や法律の仕組みがあり、科学的な方法論を求める仕組みがある程度備わっているからです。しかし、日本ではそれが十分に機能しているとは見えません。法的な担保がなく、非科学的な判断にブレーキがかからないというのは恐ろしいことです。

特にエネルギー問題は、賛成派と反対派という単純な価値判断を前面に出す前に、科学的なシミュレーションを行い、あるべき姿を共通理解として持つことが重要です。残念ながら、日本では多くの人々にその共通理解が浸透していないのが最大の問題です。

–確かに、根拠のないイメージや感情が大きな声になりがちなところですね。

そうですね。印象論や精神論が多く流布されていますし、数値を使った議論が少ないケースも多いです。場合によっては、チェリーピッキングと呼ばれる方法で、理論的に基づかずに誰かにとって都合の良い適当な数値だけを引用することもあります。

このようなことを見破る論理スキルを身につけなければ、これからの気候危機の時代に生き残ることが難しいと思います。

–なるほど、勉強になります。ありがとうございます。

実際には、社会人には明るい話ばかりではなく少し落ち込むような暗いリアルな話も、受け止めるべき現実として求められる傾向があります。

まず、リアルな話や現実的な話が求められる傾向にあるというのは私も同意しますが、理想論やあるべき姿を議論することを無視・軽視してリアルな話だけをすることが有益でカッコいいかのような風潮には強く意義を唱えたいと思います。

その上でリアルな話をすると、特に学生の方々に伝えたいことは、最初に「2050年に何歳ですか」という質問が、一番リアリティを持って頂けるかと思います。新社会人ならば、ちょうど2050年には50歳前後の方が多いでしょう。

その頃には皆さん社会でバリバリと活躍し、もしかしたら社長や首相、大統領になっている方も出てくるかもしれませんが、その時に人類が存続しているのか、日本という国存在しているのか、しっかりと「自分ごと」として考えていくことが重要です。

今20代の人たちが50代くらいになって、そのときに気づいたとしてもおそらくもう手遅れです。私たち大人たちは若い世代にとって快適で安心な文明生活を残したかもしれませんが、残念ながらその一方で、膨大な負の遺産や借金を残しています。その借金を早く返さなければ、皆さんの未来は非常に暗いものになるでしょう。それが気候変動なのです。

ですから、「今まで通り」ではなく、できるだけ早く変えなければなりません。グレタさんも言っていましたね、「私たちの家は燃えている」と。研究者から見ると本当にそのような状況なのです。研究者は10年や20年と警鐘を鳴らし続けてきました。

専門メディアや独立系メディアなど一部のメディアさんはこの問題を取り上げてくれていますが、大手メディアはなかなかそうではありません。優秀な記者さんもいらっしゃいますが、人事異動が激しく、この問題を専門的に継続的に発信してくれる大手メディアは残念ながら少ないのです。

ですので、やはり(このサイトのような)ネットメディアなどを通じて若い世代に情報を提供することは非常に重要だと思います。

–最後に、日本が変わるためにはどのような取り組みが必要でしょうか?安田先生のご意見をお聞かせください。

地道な方法として、まずは意思決定や合意形成を科学的に行うことこそが重要です。これは国際的なトレンドでもあり、日本もそのことに早く気付いて追いつく必要があります。

ただ、日本の学校教育では科学的な意思決定や合意形成の方法があるということ自体、ほとんど誰からも教わりません。テストでは知識のみが偏重されています。ですので、人文社会系を含む科学的方法論の重要性に日本全体が気付くことが最も重要だと思います。

これが第一歩です。特に若い世代には期待したいと思います。

–なるほど、その通りですね。意思決定や合意形成を科学的に行えないと、選ぶべき道を誤ってしまうことに繋がりますね。

その通りです。優先順位や予算配分は、単なるパイの奪い合いや裏取引ではなく、科学的で経済的なシミュレーションに基づくものであるべきです。ミクロ経済モデルやマクロ経済モデルなど、経済学的な視点からのモデルも存在します。

さらには経済モデルと工学モデル、電力システムなどを結びつけたモデルの開発も国際的には盛んに行われています。しかし、日本にほとんど参加できていない状況です。もちろん優れた研究者は存在しますが、肝心の日本国内で科学的な意思決定・政策決定がなかなか行われないので、社会全体として重要視されていないのが現状です。

現在の日本のこのような状況を、是非若い人たちに知ってもらい、どのように未来を変えていくのか考えてもらいたいと思います。

–その通りですね。重いテーマになってしまいましたが、学生時代に戻った気持ちで、ぜひその宿題に取り組んでいきたいと思います。

▼取材にご協力いただいた安田陽 特任教授のHPはこちら 安田 陽のサイト