SDGs 大学プロジェクト × Chikushi Jogakuen Univ. – Part2 – “Re’born不動産PJ”

目次

筑紫女学園大学の紹介

筑紫女学園大学は、福岡県太宰府市にある私立女子大学です。仏教の浄土真宗の教えを建学の精神として設立されました。「自律」「和平」「感恩」を校訓とし、社会を生きるしなやかな感性と教養を身につけ、勇気と誇りをもって新しい時代を創造する女性を育成しています。

学部は文学部と人間科学部、現代社会学部の3つを設置。「人に寄り添うひとを育てる」をコンセプトに、SDGsの考えも取り入れたカリキュラムに基づいて科目を編成しているのが特徴です。

現代社会学部の紹介

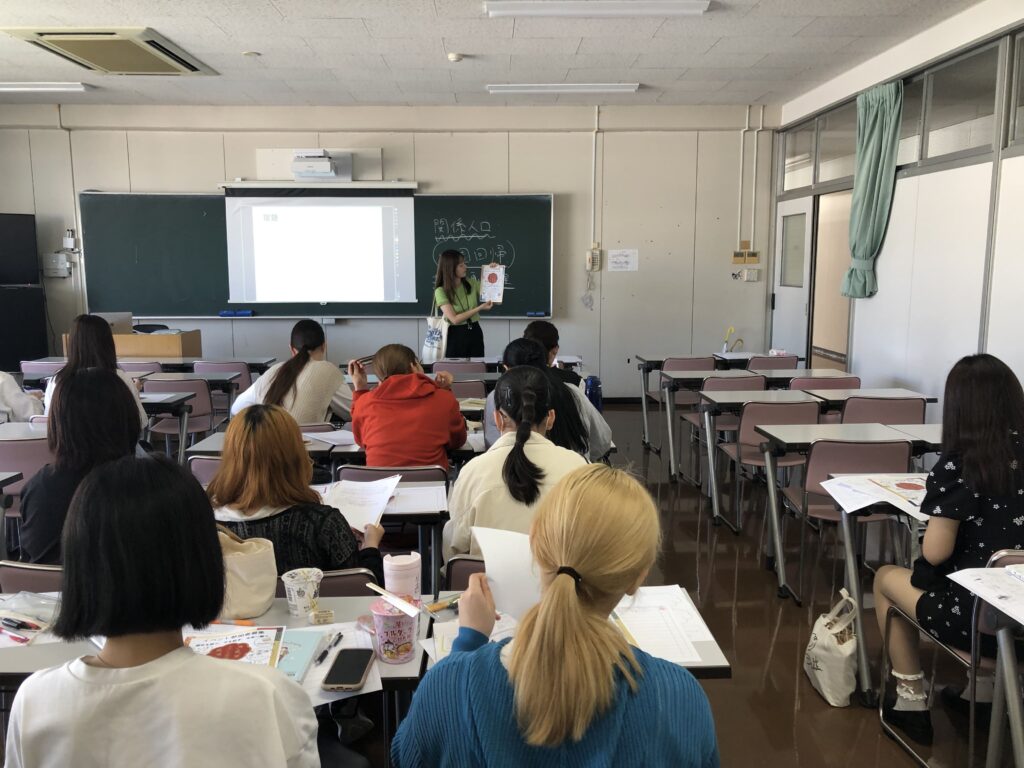

筑紫女学園大学の現代社会学部は「社会が求める即戦力と人間力を備えた自律的女性」の育成を目指し、現代社会の実態やその仕組みについて学ぶとともに、フィールド調査やデータ分析などの手法を用いて社会の多様な課題解決に取り組むことで、4年後に飛び込む実社会で活躍できる「実践力」を身につける学びを進めています。

そのような「実践力」を身につけるために、SDGs(持続可能な開発目標)の実現に向けた諸課題を5つのP(人間文化:People、地域繁栄:Prosperity、地球環境:Planet、平和共存:Peace、パートナーシップ構築:Partnership)といった視点から学びつつ、それら諸課題を「デザイン思考」という手法を用いて実践的に解決していく授業を進めています。学生達は1年次からゼミに所属して段階的に学びを深めることができる「少人数ゼミナール」や、在学中から企業・行政機関・市民活動団体とコラボした課題解決に取り組むなど、特徴ある学習プログラムを通して、自ら主体的に考え、他者と協働しながら社会に貢献する力を身に着けていくことができます。

現代社会学部において、フィールドワークの重要性に着目して活動しているのが、上村真仁 教授のゼミが中心となって立ち上げた「筑紫女学園大学フィールドワーク研究会」です。キャンパスを飛び出して各地のまちづくりや地域おこしの現場を訪れ、実践的な取り組みを学びながら、地域活性化のお手伝いをしています。

今回は、筑紫女学園大学フィールドワーク研究会の活動について、上村教授にお話を伺いました。

学生の居場所と地域活性化の拠点を整備

-Re’born不動産プロジェクトなど、太宰府門前町の活性化に向けた取り組みが始まった経緯を教えていただけますか?

まちづくりは地域ごとに様々なテーマや課題が存在し、それらに深くかかわることなくしては、その地域を理解することは難しいものです。そのため、石垣島でのサンゴ礁保全プロジェクトに続き、私たちの大学がある太宰府市でも地域活性化に向けた取り組みを始めました。

太宰府天満宮の参道から角を曲がった場所に、「小鳥居小路」と呼ばれる通りがあります。この通りは、かつて「宰府の銀座」と呼ばれる賑やかな商店街でしたが、今ではいわゆるシャッター街となっています。地元の人々はずっと前から、この通りを何とか活性化したいと考えていました。その思いに私たちも共感し、協力することになりました。

小鳥居小路にあるお寿司屋さんの店主はまちづくりに熱心で、月に1回の頻度でキッチンカーなどを呼び込んでマルシェを開催していました。ここで、私たちのサンゴ礁保全プロジェクトの一環として、月桃茶を販売させていただくことが第一歩となりました。

現在、フィールドワーク研究会が進めている「Re’born不動産」プロジェクトは、キャンパス近くの老朽化したアパートの部屋を借り上げ、学生たちが自らリノベーションして学生や地域の人々が交流できる場を整備する取り組みです。その背景には、学生た学生太宰府に関わり続けるための”居場所”を作りたいという想いがありました。

本学の学生の多くは市外から通学しています。また、太宰府で寮生活や一人暮らしをする学生も遊びに行く時は市外に出ることが多く、沢山の若者が太宰府で学んでいるにも関わらず太宰府のまちづくりに関わる機会が限られているという課題がありました。

そこで、市内で進行中の空き家問題に着目し、学生のシェアハウスや単身高齢者と同居する異世代シェアハウスをすることで、学生が太宰府で暮らすことが地域の活性化につながる仕組みについてゼミの研究として取り組みました。その際に繋がりが出来た、太宰府市空き家予防推進協議会から、「新崎アパート」という古いアパートの空室を活用しないかという提案を受けました。

新崎アパートはかつて大学の寮として使用されていましたが、大学の閉鎖などに伴い入居者が確保出来ない状況となっていました。それを受け、同協議会が借り上げて、店舗やレンタルスペースとして再活用できるようにしました。ここで起業し、店を開く人々は各自が思い思いに部屋をリノベーションしています。

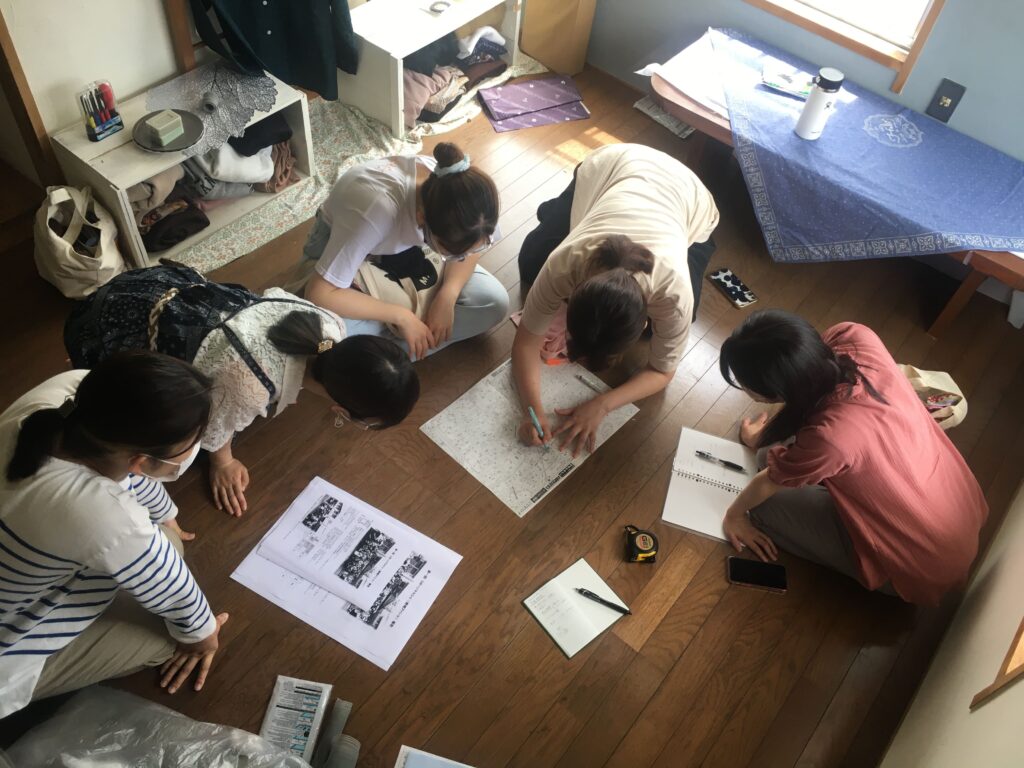

以前、空き家利活用に関する講義を行った際には、学生たちの中にリノベーションに興味を持つ者が多くいました。空き家を利活用して学生自らが自分達の居場所をつくることが出来れば活動が持続的になるのではないか考え、学生に新崎アパートでのリノベーションへの参加を呼びかけ、3年生を中心に1 ~ 2年生のメンバーも加わり、「Re’born不動産」プロジェクト 第1弾がスタートしました。

-リノベーションの知識や経験がない中、どのように活動を進めていったのでしょうか?

新崎アパートを管理する協議会の運営母体がリフォーム業者であるため、様々な助言をいただきました。リフォーム業者の親会社である建設会社からは、畳をフローリングに張り替える際に必要なフローリング材も提供いただきました。

また、偶然にも家業が大工という学生もいたので、そのお父様からもアドバイスをいただきました。フローリングの張り替え作業の時には、わざわざ長崎からお手伝いに駆けつけていただきました。

アパートの空き部屋から発信する学生の挑戦

-新崎アパートを拠点に、どのような取り組みをされているか具体的に教えてください。

プロジェクトを継続するためには、DIYにより自分達で改装した部屋を使ってさまざまな活動を生み出すことが必要です。また、部屋を使い続けるためには家賃の支払いも必要となります。単に学生が部屋にいるだけではなく、収益を上げながら地域社会にも貢献する仕組み化が必要です。

そこで、学生が呼びかけアパート内の店舗と協力し、「Re’born不動産マルシェ」と題したイベントも展開しています。このアパートには、カフェやお菓子屋、占い店、書道教室など多岐にわたる店舗が入居しており、30 ~ 40代の女性が起業して開いた店が多く、アパートそのものがおもしろく魅力的な場所です。それをぜひ発信したいと考えました。他の部屋の人たちも学生たちの取り組みに理解を示し、一緒にイベントを開催しています。

単発的なイベントではなく、継続して収益を上げるとともに、リノベーションした場を活用するために、隣り合った2部屋の壁を壊してつなげ、学生がプロデュースする「チャレンジショップ」を開設することとしました。

2022年2月には、「エシカル、ナチュラル」をコンセプトに掲げるワインショップ「やまつづら」をオープンさせました。やまつづらでは、ワインソムリエの指導を受けつつ、自然派のワインを提供しています。定期的なワイン交流会も開催し、地域のにぎわいにつながっています。

-活動の認知度を上げるために工夫されていることや苦労したことはありますか?

苦労は常にありますね。このプロジェクト特有の話ではありませんが、集客を図る方法を考える際、学生はSNS映えする要素を取り入れて話題性を高めればすぐに人は集まると考えます。しかし、「言うは易し行うは難し」で、実際にはSNSのフォロアーを増やすことはそう簡単ではありません。

そこで初めは、チラシを配布したりポスターを掲示して、地道な周知に努めました。マルシェなどの取り組みが地元のケーブルテレビに取材されたり、大学の広報で紹介されるなどして、少しずつ認知度を高めることができました。

また、縁あって市のボランティア支援センターが発行する冊子でも活動を取り上げてもらい、市の職員の方々とも関係を築くことができました。

他にも多彩なプロジェクトが発足

-フィールドワーク研究会では、太宰府市内での地域づくりの他にもさまざまな活動に取り組まれていますが、学生を活動に巻き込んでいく上で工夫されていることなどはありますか?

たとえ興味を持って活動に参加しても、楽しくないと続けられないこともありますよね。このような特殊なテーマに関心を持つ学生なので、自分の力を試したいという意欲にあふれています。だから、なるべくお膳立てしすぎず、まずは自分たちの思うように試行錯誤してもらうようにしています。

あくまで個人的な印象ですが、コロナ禍が始まった2020年に入学した学生たちから特に強い意欲を感じます。この世代は入学式もできず、前期の授業も全てオンラインでした。その空白期間がバネとなり、高い意欲につながっているのかもしれません。

私は彼女たちが1年生の頃に必修科目を受け持っていたので、サンゴ礁保全プロジェクトで商品開発に取り組んでいることや、太宰府の門前町で進めている地域活性化の取り組みなどを紹介したところ、たくさんの学生が興味を持って活動に加わってくれました。さらにその中の多くの学生が3年次に私のゼミに入りました。1年次から複数のプロジェクトに携わってきた学生も多いため、ゼミでの活動を核として、さまざまなプロジェクトが緩やかに連携し始めています。

そのゼミ生たちが主体となって立ち上げたプロジェクトもあります。その一つが、福岡県内にある東峰村の方々と協力した棚田の保全・活用プロジェクトです。東峰村は、農水省の棚田百選に認定されるほど美しい棚田の風景で知られています。しかし、人口減少や高齢化が進んでおり、棚田の維持・活用が課題となっていました。

また、2017年の九州北部豪雨で被災し、現在は復興に向けて地域の方々が奮闘されているところです。そこで、学生目線で村の魅力を掘り起こして地域を応援するための活動を生み出すのがプロジェクトの狙いです。

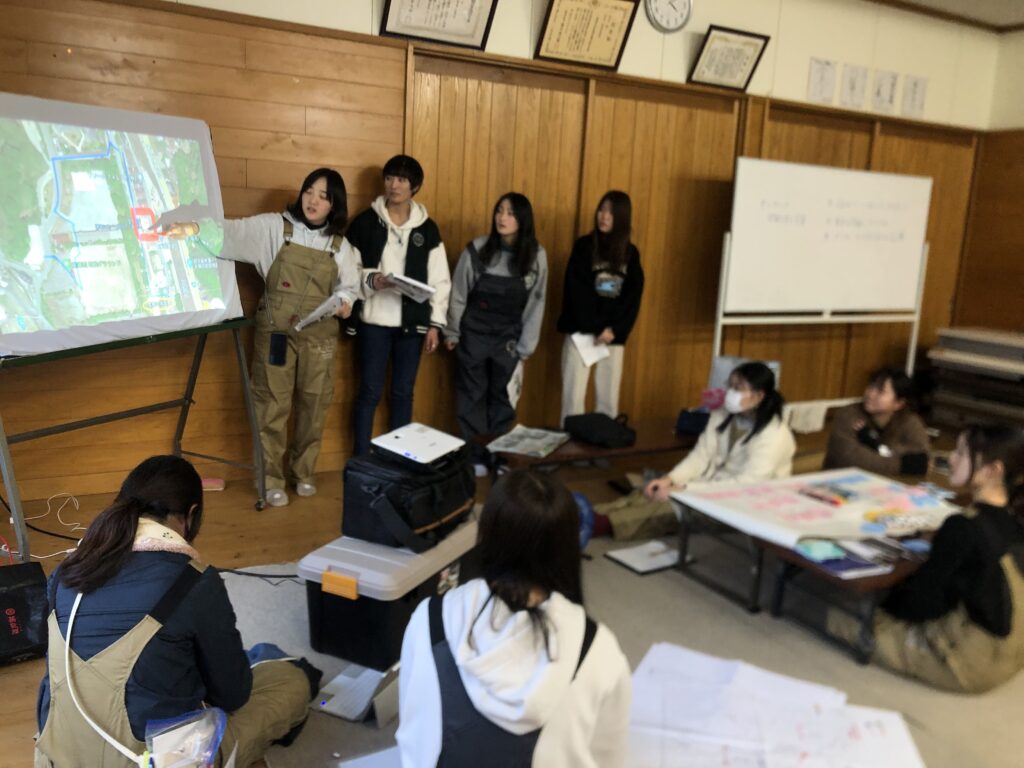

活動は2020年に地域団体が進める都市農村交流事業などへのボランティア活動としてスタートしました。何度も足を運ぶことで、地域の方々と顔見知りとなり、学生が考える地域活性化のための活動を提案してみないかと声をかけていただきました。学生が話し合い、稲刈り後の棚田を使ったキャンプの実施を提案しました。

棚田でのキャンプは2022年度から実施しています。2023年度は地域の人々と深く交流するため、地域の郷土料理に着目しました。村の女性たちからレシピを教えてもらって記録し、「日本で最も美しい村」連合というNPOが毎年開催しているレシピコンテストに応募しました。

また、東峰村を含むJR日田彦山線の沿線地域では、被災した線路をバス専用道路としてよみがえらせ、BRT(バス高速輸送システム)の運行を開始しました。かつての駅をバス停として活用しています。そこで、住民の案内のもとで学生たちが沿線を散策し、バス停の周辺地域の魅力を発掘するフィールドワークも実施しました。

もう一つのプロジェクトが、2023年11月に太宰府市内で開催した「だざいふ物語り」です。これは国の特別史跡の太宰府跡として指定されている客館跡広場を活用したイベントです。学生が歴史とアートを掛け合わせた企画を考えて市に働きかけ、私たちのゼミが主催者として開催しました。

太宰府市内には史跡が多く存在していますが、市民からは単なる広場としか認識されていないのが現状で、地域資源としての活用が進んでいません。そこで、史跡の持つ歴史や文化的な価値について普及啓発しつつ、市民の交流を図ることがねらいです。

イベントでは、地元の小学生が太宰府市民遺産を描いた絵画をTシャツにプリントして展示したり、市内在住の画家・太田宏介さんによるライブペインティングを実施しました。こどもマルシェなども開き、盛況のうちに終えることができました。

学生と地域、双方への影響

-学外の人々との交流は、学生たちに対してどのような影響を与えていますか?

東峰村プロジェクトにおいて、初めは私が窓口として地域との連絡調整を担当していましたが、2023年度からは学生が直接やり取りを行っています。この変更により、学生たちの責任感が一層強まり、地域の方々との関係性もより深いものになりました。

ある学生が福岡市内でたまたま東峰村の村長とすれ違い、話しかけられたそうです。顔を覚えてもらっていたことをとても喜んでいました。同じ志を共有することで築かれる温かな関係性は、学生たちのモチベーションを向上させています。

太宰府市での地域づくり活動も、地元の方々から温かい応援をいただいていると感じます。「だざいふ物語り」のイベントでは、多くのお店や企業から協賛金が寄せられました。また、多くの方々から継続して欲しいとのエールをいただいています。

石垣島や東峰村、太宰府市など、さまざまな地域で活動していますが、どの地域でも学生たちの挑戦を見守り、支えてくださる雰囲気があり、素晴らしい関係性に恵まれていると感じます。

私たちが訪れている地域の方々は、いずれも地元に誇りを持ち、もっと良い地域にしようと熱心に活動されています。そのため、地域に関心を持ち、協力したいという学生たちを温かく迎えてくださっているのではないでしょうか。

-逆に、学生たちによる活動が地域にどんな影響を与えているかについても教えてください。

学生たちが地域に興味を持ち、積極的に関わろうとする姿勢が、地域の方々に広がってきたことで、良い影響を生んでいると感じます。「だざいふ物語り」という国の特別史跡を借りたイベントを開催できたのは、これまでの活動が着実に積み重なってきた成果の賜物です。

マルシェやアパートのリノベーションなどを通じて地域との繋がりを深め、学生たちが真摯に関与している姿勢が信頼を築き、地域の方々が受け入れてくださったことで様々な活動が実現できたのだと考えています。

同時に、学生たち自身も経験を通じて着実な成長を遂げています。大きなイベントの運営が可能になったのも、その過程で得た学びがあったからこそだと思います。

「Re’born不動産プロジェクト」により、シャッターが閉まっている商店がみんな復活したというほどの影響はまだ生まれていません。

しかし、学生が地域に主体的にアクションを起こすことで、地域の方々も反応してくださり、学生のさまざまなチャレンジが可能になることを実感できたことは大切なことです。地域の方々にとっても、学生が積極的に関わることで、どんどん活動の輪が広がっていくという気づきにつながっているのではないでしょうか。

今後の展望

-最後に、「Re’born不動産プロジェクト」の展望を教えてください。

学生たちが楽しみながら利益を生み出し、同時に地域活性化に貢献する仕組みを築くことを目指しています。

サンゴ礁保全プロジェクトで月桃茶の販売を始めた当初は、苦渋の経験がありました。商品が中々売れず、寄付金がほとんど集まらない時期が続きました。これにより、「この時間をアルバイトに充てた方が良いのではないか」といった不満を抱く学生もいました。

アルバイトは生計や趣味のために必要な活動ですが、地域づくりの取り組みがそれと比較され、意義が見出されないことは非常に残念です。そのため、学生にとって居心地の良い場所であると同時に、適切な対価を受けられる事業を展開していくことが理想です。

また、リノベーションや東峰村の地域活性化に携わったメンバーの中に、地域づくりを将来の仕事として選ぶ学生が現れるようになりました。具体的には、リフォーム会社や地域おこしのコンサルタント会社、まちづくり会社などです。プロジェクトを通して経験を積むことで、人生の目標を設定し、それに向けて動き出す学生が現れたことは大変嬉しいことです。彼女たちは卒業した後もフィールドワーク研究会のプロジェクトメンバーとして関わり続けたいと話しています。

夢は壮大であり、簡単に実現するものではありませんが、志を持った学生の想いや活動が繋がっていく過程が面白く、大きな意義があると考えています。