SDGs 大学プロジェクト × Hokusei Gakuen Univ. – Part2 –

目次

北星学園大学の紹介

北星学園大学は、キリスト教精神に基づいた人格教育を大切にし、素晴らしい学びと成長の機会を提供しています。当大学は、3つの学部と1つの短期大学部、そして3つの研究科を有しており、皆さんが幅広い分野での学問的な深さと社会的なスキルを身につけることができる環境が整っています。

私たちの教育の重要な焦点は、人間性、社会性、そして国際性の向上です。人間性とは、他者を思いやり、尊重し、自己成長に努める個を育むこと。社会性とは、チームワークやリーダーシップスキルを培い、社会への貢献を果たす力を養うこと。そして国際性とは、グローバルな視点を持ち、異なる文化や価値観を理解するための教育を行うことです。

北星学園大学の豊かな学問の環境は、皆さんの学術的な興味を満たすだけでなく、将来のキャリアに向けた準備をサポートします。また、キャンパス内外で行われる様々な活動やイベントを通じて、皆さんの個性や才能を発揮できる場も提供しています。皆さんが真のリーダーとしての力を発揮し、社会に貢献することができるようになることです。ぜひ北星学園大学の素晴らしい環境を体験してください。皆さんの成長と成功を心から応援しています。

フェアトレードへの取り組み

フェアトレードは、途上国で生産される原材料や製品を適正な価格で継続的に購入することを通じて、立場の弱い途上国の生産者や労働者が貧困から抜け出し、自立を目指す取り組みです。SDGsとも関係が深く、多くの目標達成につながると期待されています。

北星学園大学では「北星フェアトレード」というサークルが主体となり、大学を挙げてフェアトレードの普及に力を入れてきました。さらに、フェアトレードに関する科目も設け、多くの学生がこの重要なテーマについて学んでいます。

これらの取り組みが高く評価され、一般社団法人日本フェアトレード・フォーラムの基準に基づき、2019年には 日本で2番目となる「フェアトレード大学」の認定を受けました。

今回は北星学園大学でのフェアトレードの取り組みについて、「フェアトレード北海道」代表理事である萱野智篤教授をはじめ、フェアトレードの科目を受講する土屋心美さん、そして北星フェアトレードに所属する宍戸芽衣さんの3名のお話を伺いました。

長年にわたる地道な活動

-大学でのフェアトレードの取り組みについて教えてください。

萱野教授:まず、2005年に学生と教員が協力して「北星フェアトレード」というサークルを設立しました。その活動は現在に至るまで続いており、大学生協との連携によりフェアトレード商品のワゴン販売などに取り組んでいます。さらに、2008年度からは経済学部の科目として「フェアトレード実習/フェアトレード」がスタートしました。

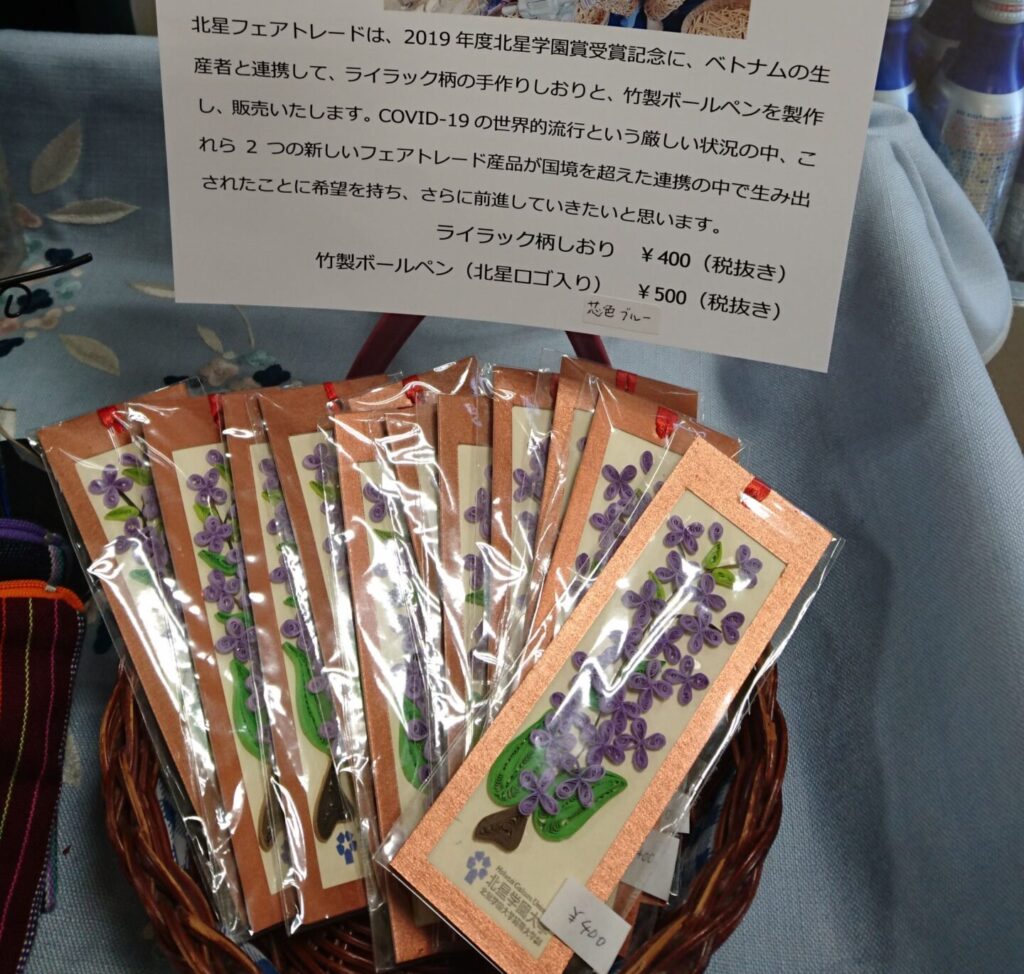

本学では独自のフェアトレードグッズも企画・製作・販売しています。たとえば、札幌市内のフェアトレード団体を介して、ベトナムの生産者と協力し、竹製のボールペンやライラック柄のしおりを制作しました。また、フェアトレード認証生産者から調達したオーガニックコットンを使用したトートバッグも取り揃えており、これらの商品は大学への寄付に対する返礼品としても選ばれています。

日本国内でのフェアトレードの普及を目指す一般社団法人日本フェアトレード・フォーラムでは、フェアトレードの推進に取り組む自治体や大学の認証制度を設けています。札幌市においてもその機運が高まり、本学も2019年にフェアトレード大学の認定を受けることができました。

-先生ご自身がフェアトレードに関心を持つきっかけは何だったのでしょうか?

萱野教授:私は約30年前にバングラデシュで働いていた経験があります。その際、伝統的な手工芸品の生産者たちと出会いました。

これらの作品は一見すると絵のように見えますが、実際には非常に繊細な刺繍で仕上げられたものであり、現在も私の研究室の壁を飾っています。

その後、私は本学での職に就くこととなり、この素晴らしい手工芸品をフェアトレードという枠組みを通して広く紹介し、生産者たちのサポートにつなげることができないかと考えました。こうして結成されたのが北星フェアトレードです。

遠い世界の問題を身近に

-あらためて、先生が考える”フェアトレード”とは何なのか、お聞かせください。

萱野教授:「遠い世界で起きている社会問題を、身近なものとして考える手段」として、私はフェアトレードを捉えています。

今もなお、貧困や格差といった社会的な課題や環境問題が世界中で存在しています。フェアトレードは、これらの問題に対処し、解決し得る身近な方法になります。具体的には、取引のあり方を公正な形に変えることで、経済、社会、そして環境の側面で問題を改善することが期待されています。

フェアトレードは、ひとりひとりができる身近な地球社会への貢献の手段と言えます。例えば、バレンタインデーに友達や家族に贈るチョコレートとして、フェアトレード商品を選ぶことも一つの方法です。自分の身の周りの品物を通して、年齢や国を超えて国際的な協力ができるのが、フェアトレードの仕組みです。

課外学習ではイベント参加や店舗調査も

-土屋さんはフェアトレードの科目を受講しているそうですが、フェアトレードについて学ぼうと思ったきっかけについてお聞かせください。

土屋さん:高校時代、私はSDGs活動に積極的に参加し、その中で初めてフェアトレードという概念に触れる機会がありました。

大学に進学してまもなく、必修科目で萱野先生の講義を受ける機会があり、その中でSDGsとフェアトレードの密接な関係について更に詳しく知りたいと感じました。

そのため、講義を通じてフェアトレードに対する理解を深めることが必要であると考え、「フェアトレード/フェアトレード実習」を受講することを決断しました。

-講義の中で得た気づきや発見、印象に残っていることなどを教えていただけますか?

土屋さん:講義では、課外学習の一環として、市内で開催されたフェアトレードフェスタに参加し、イベントに出展されたお店をサポートさせていただきました。

お店の方々と直接お話をさせていただくことで、彼らがどのような経緯や思いでフェアトレードに取り組んでいるのかを知ることができ、座学だけでは得られない実践的な学びを得ることができました。

また、イベントのPRの一環として、会場近くの大通りでパンフレットを配布しました。足を運んでくださる方々の中には、もともとイベントに興味を持っていらっしゃる方も多く、フェアトレードの認知度がまだ低いものの、関心を寄せている方々も多いと感じました。

その他にも、夏休み期間を有効活用し、札幌市内のフェアトレード産品常置店舗について調査を行いました。実際に店舗を訪れ、扱っている商品や取り扱いを開始した時期などをヒアリングしました。その結果、これまで通り継続してフェアトレード商品を扱うお店のほかにも、新たに取り扱いを始めたお店が存在することが明らかになり、フェアトレードの取り組みが着実に浸透しつつあると感じました。

萱野教授:土屋さんが調査で発見された新たなフェアトレード商品を扱う店舗は、市内のスーパーマーケットでした。これまで把握していなかったこのチェーン店について調査を行った結果、他の店舗でもフェアトレード商品が取り扱われていることが明らかになりました。

お店によっては、フェアトレード商品が分かりやすく陳列されているわけではありません。これを見つけ出すことができたのは、フェアトレード商品であると見抜く観察眼が備わっていたからこそだと考えます。

国内での認知度アップに向けて

-続いて、宍戸さんに北星フェアトレードの活動についてお伺いします。宍戸さんはどのような経緯でサークルに入ったのでしょうか?

宍戸さん:私は大学に入る前からSDGsや社会問題に関心がありました。また、幼少期からお世話になっている萱野先生との縁もあり、北星フェアトレードの活動に参加することを選びました。

現在の日本においては、フェアトレードの理念が広く浸透しているとは言い難い状況です。2022年に、私はスウェーデンとデンマークを訪れ、他国の教育や社会の実態を学ぶと同時に、現地でのフェアトレード商品の取り扱い状況を調査しました。その調査結果を踏まえると、やはり日本においては関心が低いと感じられました。

この背景から、フェアトレードタウンとして認定されている札幌市から、積極的にフェアトレードに関する情報を広め、社会全体で関心を高め、機運を醸成していきたいと考えています。

-フェアトレードの認知度を上げるため、具体的にどのような取り組みをしていますか?

宍戸さん:まず、大学生協でのフェアトレード商品の取り扱いを通じて、学内における取り組みを広く発信しています。さらに、学園祭においても対面販売を通じてフェアトレード商品を提供し、来場者に直接フェアトレードに関する知識を深める機会を設けております。

その他にも、札幌市内の高校での出前授業も積極的に実施しています。初めての授業では生徒たちはフェアトレードに対する知識が乏しいことがほとんどですが、継続的な授業を通じて、より広い視点からの質問が増え、生徒たちの理解が深まっていく様子を実感しています。

2023年5月には、本学と同様に札幌市厚別区にキャンパスがあり、フェアトレード大学に認定された札幌学院大学との協力で、「あつべつフェアトレードまつり」を開催いたしました。このイベントでは、スタンプラリー形式のクイズやフェアトレードコーヒーの試飲会、フェアトレード材料を使用したストラップ作り体験などを通じて、フェアトレードに関する普及啓発活動を行いました。

イベント当日には、厚別区内にあるフェアトレード商品を取り扱う店舗を紹介するマップも配布しました。このマップは、本学のフェアトレードの講義で足で調べたデータを基に制作され、約150部のマップが配布されました。

私自身の個人的な取り組みとしては、家族も含め、紅茶やコーヒーなどの購入時には積極的にフェアトレード商品を選択するように心掛けています。児童労働や貧富の差を解消するために、”私ができること”を模索し続けており、今後もフェアトレードなどの社会活動に参加し、貢献していきたいと考えています。

▼さっぽろフェアトレードパンフレットについてはこちら フェアトレードの推進/札幌市

経験を通してフェアトレードを「自分ごと」に

-萱野先生にお伺いします。学内でのフェアトレード活動を通し、学生たちにはどのような成長がありましたか?

萱野教授:みなさまがフェアトレードを「自分ごと」として捉えるようになったことを心より嬉しく思います。フェアトレードという取り組みを知るだけでなく、実際に自分にもできることがあるという経験が大切だと考えます。

先ほど、土屋さんがフェアトレードフェスタのPRのために大通りまで足を運び、パンフレットを配布したというお話をいたしましたが、当初は学生たちに会場内での店舗運営の手伝いを依頼していただけでした。しかし、学生たちは自らイベントの宣伝を行うアイデアを考え、主体的に行動に移しました。

また、宍戸さんはスウェーデンやデンマークで視野を広げ、現在は札幌からフェアトレードに関する情報を発信するために奮闘されています。ご家族でもフェアトレード商品を積極的に取り入れていて、とても素晴らしいことだと感じました。

これからも、みなさまがフェアトレードに対して共感し、行動に移していくことで、より良い社会への一翼を担っていけることを期待しております。

-最後に、フェアトレードについて関心がある高校生や大学生に対し、メッセージをお願いします。

萱野教授:繰り返しになりますが、フェアトレードは遠い世界の課題を身近なものとして考えるための手段です。もちろん、聞くだけでは理解することが難しいかもしれません。ですから、教科書を読んで勉強するよりも、ぜひ自ら街を歩き、身近な取り組みに触れてみることをおすすめします。

例えば、お店でフェアトレード商品を探してみたり、どのような商品が提供されているのか調査してみたりするだけでも学びがあります。これによって、フェアトレード商品と通常の商品の違いについて考えるきっかけにもなるでしょう。

土屋さん:私は高校生の頃、フェアトレードについてあまり知識がなかったのですが、大学に進学してからフェアトレードの講義を受け、多くの知見と気づきを得ることができました。フェアトレードについての理解が深まるほど、視野が広がることを実感しています。

現在、フェアトレードという言葉を知っている高校生も以前と比べて増えてきていると感じます。商品を実際に購入するなど、フェアトレードに参加する方法は多岐にわたります。少しでも興味を持たれた場合は、ぜひ積極的に行動に移していただきたいと思います。

宍戸さん:札幌市内には3つのフェアトレード専門店があります。私はこれらのお店での交流を通じ、楽しみながら多くのことを学ぶことができました。こうした専門店は全国にもあり、フェアトレードについてあまり知らなくても、足を運んでみたらきっとたくさんの発見があるはずです。

フェアトレードについて理解を深めたい場合、これらの専門店だけでなく、親や学校の先生など身近な大人にも尋ねてみてください。一人ひとりが自分の疑問を追究し、成長していくことで、未来は少しでも良いものになると信じています。

▼北星学園大学の取り組みについてもっと知りたい方はこちら SDGs 大学プロジェクト × Hokusei Gakuen Univ.