SDGs 大学プロジェクト × Tokyo University of Science.

目次

東京理科大学の紹介

東京理科大学は、神楽坂、野田、葛飾、北海道・長万部の4つのキャンパスに7学部33学科を擁し、私学随一の教育力・研究力・就職力を誇る理工系総合大学です。

基礎から応用まであらゆる分野を網羅した400以上の研究室で独創的な研究が展開されているほか、学問分野の壁を取り除いた「融合的連携研究」を推進し、SDGsをはじめとする社会課題の解決に取り組んできました。

東京理科大学の前身である「東京物理学講習所」は、明治14(1881)年に、21人の青年理学士らにより創設されました。「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」という建学の精神と、建学当時から受け継がれている教育方針「実力主義」のもと、未来を切り拓く実力を身に付けた学生を社会に送り出しています。

また、創立150周年(2031年)を見据え、学部・学科の再編およびキャンパス再配置等の改革を進めています。

東京理科大学赤十字奉仕団CoCoLoとは

ー本日は、東京理科大学赤十字奉仕団CoCoLoのメンバーの皆さんにお話を伺います。CoCoLoとはどのような団体なのか教えてください。

山口 広隆さん:東京理科大学赤十字奉仕団CoCoLoは、50年以上の歴史と伝統を誇るサークルです。このサークルは、ボランティア活動に関心を持つ学生が日本赤十字社の支援を受けて設立されました。メンバーは約20名で、主に東京理科大学の学生で構成されています。

活動は強制されるものではなく、興味のある活動に好きなタイミングで参加することができるため、プライベートとの両立も可能です。誰もがいつでも参加しやすいサークルを目指しています。

山口 紗世さん:私は1年生のときから所属していますが、学年の壁を感じることなく楽しく活動しています。和気あいあいとした雰囲気で、先輩後輩関係なく、皆が仲良くできるサークルです。

山下 歩華さん:CoCoLoは、神楽坂キャンパスの他に葛飾や野田など、複数のキャンパスの学生が一緒に活動しているサークルです。活動を通して、普段関わることのできない学生と交流することができます。キャンパス間の壁を感じることもほとんどありません。

ーCoCoLoの活動内容について教えてください。

山口 広隆さん:CoCoLoでは、海岸などの清掃活動や献血の呼びかけ、同年代の車いすユーザーの方や知的障がいのある方との交流など、様々な活動を行っています。清掃活動は年に2回、車いすユーザーの方との交流は月に1回、知的障がいのある方との交流は2~3ヶ月に1回のペースで行われています。

山下 歩華さん:同年代の車いすユーザーの方と交流する活動を「フレンズ」と称しています。月に一度、日本赤十字社の施設をお借りし、車いすユーザーの方もそうでない方も一緒に楽しめるようなレクリエーションを企画し、実施しています。

最近では、航空写真を見てその場所を当てるというレクリエーションを行いました。以前は外へ出かけることが多かったようですが、コロナ禍の最中はZoomを使ってオンライン上で活動し、現在は赤十字社の施設での活動が中心です。そのため、施設内で楽しめるレクリエーションを考えるようにしています。

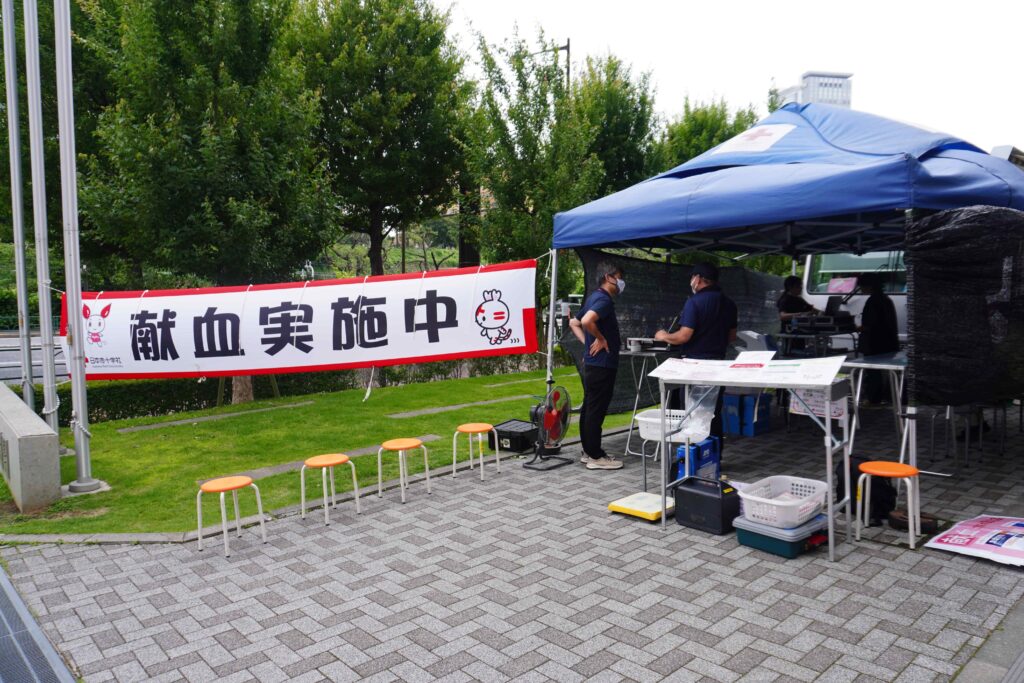

山口 紗世さん:大学に献血バス(移動採血車)が来る時は、CoCoLoのメンバーが中心となって構内で協力を呼びかけます。献血に協力してくれる方が減少しているという話も耳にしておりましたが、当日は多くの方が立ち止まり、呼びかけに応じてくださったことでその効果を実感しました。

また、CoCoLoでは、他大学の方とも一緒に活動する機会が多いので、交流を深めるイベントも行われます。最近では、新入生歓迎会としてバーベキューを行うなど、部員同士の親睦を図りました。

様々な思いを胸に。CoCoLoへの入部を決めた理由

ー皆さんが、CoCoLoのメンバーになったきっかけを教えてください。

山口 広隆さん:高校生のときに社会福祉法人でボランティア活動を行ったことがきっかけです。そこで関わった方々に感謝の言葉をいただけたことが嬉しく、大学入学後もボランティア活動を続けたいと考えていました。ちょうどその時、CoCoLoに在籍していた先輩に誘っていただき、活動の雰囲気に惹かれて入部しました。

山口 紗世さん:私がCoCoLoに入部したきっかけは、4月に行われた新入生歓迎会で、先輩方が非常に温かく迎えてくださったことです。

以前、街で困っている方を見かけた時にどのように介助したら良いのかわからず、とても悔しい思いをした経験があります。そのため、CoCoLoの活動には関心がありました。他のサークルでは学べないことを学べるのではという期待もあり、ボランティア活動は未経験だったのですが、不安よりもワクワク感が上回り、参加することを決めました。

大槻 明良さん:私がメンバーになった理由は、大学生のうちに社会や人のために役に立ちたいと考えたためです。また、参加がしやすい活動頻度や活動内容に魅力を感じました。

山下 歩華さん:高校生の頃、ボランティア活動を行っていた友人から話を聞いたことがきっかけで、ボランティア活動に興味を持ちました。しかし、当時は活動に申し込む方法がわからなかったことや、挑戦しようと思ったタイミングでコロナ禍になったこともあり、実際に活動に参加することは叶いませんでした。大学入学後、新入生歓迎会でCoCoLoの存在を知り、説明を受けた上で、私でも参加できるのではないかと思い入部しました。

多くの人との交流、経験を通して得たもの

ー活動に参加して良かったこと、印象に残っていることはありますか?また、大変だったことやそれを乗り越えて得たものがあれば教えてください。

山口 広隆さん:参加して良かったことは数多くありますが、一番は多くの友人・知人ができたことです。CoCoLoは、様々な大学の方と一緒に活動する機会が多くあります。違う学科や専攻の方と話をすることで、多様な価値観に触れ、刺激を受けました。

一方で、大変だったこととしては、2年生の時に担当したフレンズの企画運営が挙げられます。ちょうどコロナが収束に向かっていた時期であり、当時主流だったオンラインの活動から対面活動に移行しようとしていました。

しかし、対面活動の経験が豊富な先輩方は既に卒業しており、ノウハウはほとんど残っていませんでした。また、活動場所も確保されておらず、場所探しから始めなければならない状況だったのです。4、5人のメンバーで、活動場所や内容などを一から考え、話し合いを重ねることはとても大変でした。それでも、活動を続ける中で徐々に協力者が増え、「楽しかった」と言っていただける機会も多くなり、今ではそれが良い思い出となっています。

山口 紗世さん:日野市少年学級(※)において、特別支援学校などに通うお子さんとそのご両親とのレクリエーションのお手伝いをしたことが印象に残っています。初めての参加にもかかわらず、みなさんが温かく迎えてくださり、私自身もリフレッシュすることができ、楽しい時間を過ごすことができました。

特に大変だったのは、昨年フレンズの活動で「お出かけ」の企画を立てたことです。行きやすい場所を探し、車いすユーザーの方もそうでない方も一緒に楽しめる内容を考えるのに多くの苦労がありました。検討の末、上野の博物館に行ったのですが、バリアフリーの設備が整っていたこともあり、皆さんに楽しんでいただけたと思います。その博物館には以前訪れたことがありましたが、その時とは違った新しい視点から見たり、考えたりすることができ、大変貴重な経験になりました。

※日野市少年学級:日野市内在住の特別支援教育を受ける小・中学生を対象に、月に1回開催される定例会にてイベントやレクリエーションなどを行っている。

参考:日野市少年学級|日野市公式ホームページ

大槻 明良さん:私は、2年生の時にフレンズの役員を務め、効果的な運営のために役割分担を話し合い、班分けや連絡方法の改善を行いました。その結果、お出かけの活動を盛り上げることができ、良かったと思っています。また、レクリエーションを通して皆さんと交流していく中で、それぞれの方にあった支援やコミュニケーションの方法を知ることができ、それと同時に福祉に関わる社会の課題を発見できたことも良かったと思っています。

大変だったのは、フレンズの役員の引き継ぎを行う際に、後輩から理解を得ることが難しかったことです。これは、後輩に継続的にフレンズの活動に参加してもらうことができなかったことが原因だと考えています。後輩と良好な関係を築くために積極的に関わり、活動の魅力を体験を通じて伝えることが重要であると感じました。現在は、後輩との関係づくりに尽力しているところです。活動の持続可能性の向上に努めていきたいと思っています。

山下 歩華さん:私が印象に残っているのは、フレンズの活動でお出かけをしたことです。その時、お出かけを経験している学生がいなかったため、どうしたらよいのかわからず大変でした。しかし、卒業生の先輩方にお手伝いいただき、場所の選定や下見、当日のサポートをしていただきました。苦労はありましたが、きちんと下見をしておいて良かったと思います。この経験を通じて、事前準備を行うことの重要さを学びました。

歴史と伝統を受け継ぎ、更なる発展を。課題と今後の展望とは

ーCoCoLoの活動や取り組みにおいて、課題に感じていることはありますか?

山口 紗世さん:現在、CoCoLoのメンバーは20名ほどです。メンバーが増えれば活動の幅が広がり、より多くの人を巻き込んでいくことができます。今年の新入生歓迎会では、積極的にビラ配布や説明会を行い、6名の学生に入部していただきました。新しいメンバーの増加は喜ばしいことですが、今後も継続して新入部員を迎えることが課題であると考えています。このため、引き続き積極的にメンバー勧誘や活動の情報発信に取り組み、CoCoLoの発展に努めてまいりたいと思います。

山下 歩華さん:現在は、SNSの運用がなかなかできておりません。今後は、CoCoLoの活動に興味を持っていただけるよう、SNSを活用して魅力などを伝えていければと考えています。

ーCoCoLoの今後の展望や目標についてお聞かせください。

山口 広隆さん:CoCoLoは歴史のあるサークルなので、今後も継続できるようメンバーを集めていきたいと思っています。また、今後はより一層地域に貢献できるようなサークルにしていくのが目標です。

山口 紗世さん:東京理科大学にはキャンパスが4つあります。しかし、CoCoLoの活動は神楽坂キャンパス付近での活動が多くなっている状況です。今後は、他のキャンパスの学生も参加しやすいようイベントを企画していきたいと思っています。

大槻 明良さん:フレンズの活動でやってきたように、新しい方法や視点で皆さんが楽しいと思えるような活動を展開していくことが目標です。これにより、後輩たちが積極的にボランティア活動に参加したいという気持ちを育んでいければと考えています。

また、今後部員を増やしていくことを考えると、体制も整えていく必要があると感じています。

山下 歩華さん:現在、部員同士の交流が少ないため、交流の機会をつくり、部員の仲を深めていくことが目標です。仲を深めることができれば、メンバーの皆さんがより活動に参加しやすくなると考えています。

ーCoCoLoの活動に興味がある、ボランティア活動をやってみたいと思っている方に向けてメッセージをお願いします。

山口 広隆さん:4年間を通して本当に色々な活動ができました。その中で一番嬉しかったのは「ありがとう」という言葉をいただけたことです。ボランティアに興味がある方は、小さいことからでも挑戦していただければ、その行動に感謝してくださる方がたくさんいるはずです。是非できることから始めてみてください。

山口 紗世さん:一日中外で行う海岸清掃など、体力を消耗する活動もありますが、疲れたという感情よりも、終わった後の爽快感と達成感の方が上回ります。ぜひ気軽に参加してみてください。

大槻 明良さん:楽しく主体的にサークルを作り上げていくことができるのが、CoCoLoだと思っています。一度参加すれば、次の行動も起こしやすくなるので、社会貢献がしたいという方がいましたら、気軽に参加していただけると嬉しいです。

山下 歩華さん:無理をして大きな社会貢献をする必要はないと思います。小さなことでも始められれば、それは素晴らしいことです。自分が楽しめて、やりたいと思えることから挑戦してみてください。