SDGs 大学プロジェクト × Shinshu Univ. -Part 2-

目次

信州大学の紹介

信州大学は、1949年に長野県内の7つの高等教育機関を統合して設立された国立大学です。信州大学は設立以来、時代の変化に応えるべく組織改革を重ねてきました。

近年では、2013年に大学の強みや特色を活かした先端的な研究の推進や、新たな学問領域の創出を目指す先鋭領域融合研究群を設置しました。2014年には学術研究院を設置するなど、研究体制の強化に取り組んでいます。また、地域貢献にも力を入れており、2013年から、文部科学省の「地(知)の拠点整備事業(COC)」*に採択されています。

信州大学は現在、人文学部・教育学部・経法学部・理学部・医学部・工学部・農学部・繊維学部の8学部を有しています。特筆すべきは、日本で唯一の繊維学部があることです。繊維工学を中心に幅広い分野を横断した教育と研究を行っています。

信州大学は長野県内に5つのキャンパスがあります。メインキャンパスは松本市ですが、他にも長野市に2箇所と上田市、伊那市にもあります。信州大学の大きな特徴は、信州全体をキャンパスとして活用していることです。自然豊かな長野県の環境を生かし、フィールドワークや地域貢献活動を積極的に取り入れた教育に取り組んでいます。

また、1年次は信州大学の特徴である「全学共通教育」に基づき、学部の垣根を超えて松本キャンパスで共に学びながら、信州大学生としてのアイデンティティを身につけていきます。2年次以降は各学部のキャンパスに移り、幅広い教養と専門性を学んでいきます。

信州大学は、豊かな自然環境に恵まれた立地を活かしながら、地域社会や企業との連携との関わりを深めたい高校生にとって、学びだけではなくフィールドワークや地域とのふれあいを大切にしている大学です。

地(知)の拠点整備事業(COC):大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援すること。地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的とした事業。

学生時代の教授からの勧めで小布施町へ。人生の大きな転機に

-どのようなきっかけで、長野県とのご縁があったのでしょうか。

私は現在、信州大学キャリア教育・サポートセンター(以下、キャリアサポートセンター)で講師をしています。もともとは建築の歴史やまちづくりの分野を専攻しており、これらに関する研究で大学院の博士課程を修了しています。

出身は静岡県で、大学も東京理科大学でしたので、長野県には縁もゆかりもありませんでした。しかし、大学院時代の恩師に「小布施町で大学と協力し、まちづくりを研究する施設を立ち上げる予定があるので小布施町に行ってみないか」とお誘いいただき、それがきっかけで小布施町を訪れることになりました。

学生時代、私は建築に関する歴史研究の他にも、「まちをどう作るか」「建築をどう活かすか」といったテーマにも関心がありました。2011年、私が博士号を取得した年に東日本大震災が発生しました。この震災による、甚大な被害や状況を目の当たりにし、現場に貢献したいとの想いが強くなったのがこの時期です。当時の町長からの誘いもあり、大学院卒業後は長野県小布施町の役場職員として勤務することを決意しました。

小布施町役場での5年間は、大学院での研究成果を活かし、歴史的建築の保存・活用や景観形成、都市計画に携わりました。小布施町は「協働と交流のまちづくり」を旗印*と、「4つ(町民・地場企業・大学や研究機関・町外の志ある企業)の協働」と「多様な交流の創造」が進められていた町でした。

町の方々との協働や交流を深めていく中で、町を構成するものが多くあることに気づきました。町には道や水路もあれば、木々や庭園もあります。町全体で眺めてみると、森があったり山があったり、もちろん多くの「人」が暮らしています。

学生時代、建築を通じて町の変革を図ることを考えていました。しかし、町にはこのような多くのものや場所が存在し、これらの要素が繋がって活かされることによって成り立っていることに、小布施町に来て初めて気づかされました。

また、小布施町が農業の町でもあることから、食という視点も必要でした。これらすべてひっくるめて町全体をどうしていくかという課題意識が私の中に芽生えました。このような経験を通じて、小布施町役場での勤務は、現在のキャリア形成において大きな転機となったのです。

旗印:行動の目標

”ご縁”や”人との交流”を大切にして来たからこそ、今のキャリアへ

-小布施町の役場職員からキャリアサポートセンターの講師になられた経緯について教えてください。

災害が起きる度に感じるのですが、町の復旧・復興には道を整備したり、建物を建てたりすることは大切です。しかし、そこに住む人がいて、彼らが建物や場を活用することで初めて町は復興し、活性化するのだと痛感しました。

小布施町役場で勤務していたときも、人々との交流やさまざまな現場での関わりを深める中で、「町の活性化のためには、何をするにしても人材が必要である」という認識が一層強まりました。小布施町の職員として働いて行く中で、まちが活き活きとするには「人が不可欠である」と気づき、自分も育てていただいたように、「人の成長に関わりたい」との想いを強めました。そのご縁もあり、2016年から信州大学キャリアサポートセンターに在籍しています。

私が在籍しているキャリアサポートセンターは、もともと就職支援を目的とした部署です。キャリア教育を強化したいというビジョンで立ち上がったのですが、私は大学院時代に建築分野の研究者でしたので、就職支援のノウハウがあるわけではありません。

それでも、キャリア教育を推進するうえで、現場での体験や地域の状況を直接見ることが、キャリアを考える上で大切であるという想いがありました。現在取り組んでいるプロジェクトにおいても、実際に現場に足を運び、現場を自分の目で確認することを大切にしています。

こうした考えに至った背景には、私の町づくりの師匠でもあった小布施町の市村前町長の影響があります。市村さんもやはり人を大事にされる方でしたので、その影響を受けて私も町づくりに携わるようになりました。

また、信州大学は地域振興に力を入れており、産学連携の推進は大学にとっても重要な役割となります。地域と対話しながら方向性を一緒に決めていける強みが、信州大学にはあると感じています。今まで関わってきたプロジェクトは、すべて現場に足を運んで、人とのつながりや「ご縁」によって生まれ、発展してきたものです。

小布施町との出会いも、現職での仕事も、すべてはご縁があったからこそ実現したものだと感じています。与えていただいたご縁を大切にしてきた結果、今の私がいます。建築を学んできた私が、どのようにしてキャリアサポートセンターで働くことになったのか、キャリア支援だけではない多くのプロジェクトに関わっているのかについては、このような背景があります。

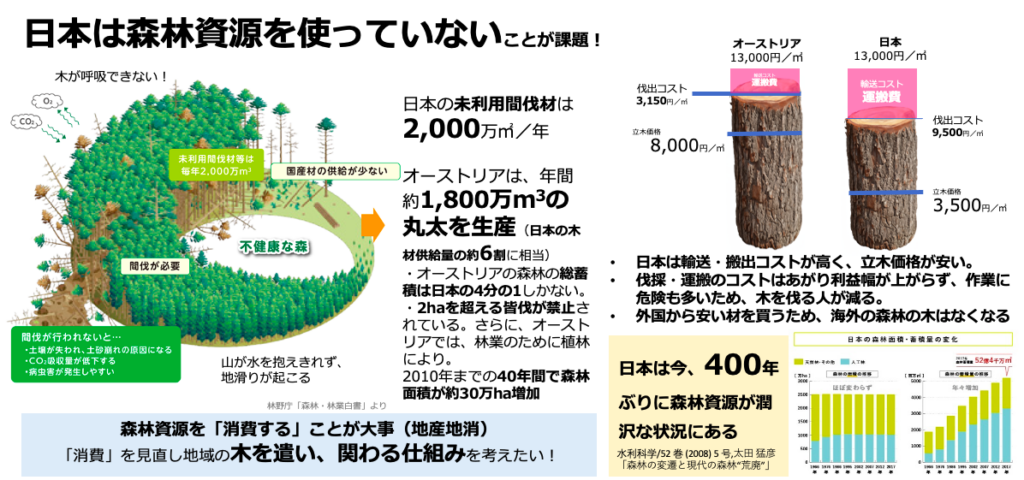

日本における森林事業の現状

-日本では諸外国と比べて森林事業が難しいのはなぜですか。

海外では、大型の重機が通れる幅の広い林道があり、重機を使って伐採から搬出までの作業が一括して行えるため、効率的でダイナミックな作業が実現されています。また、木材に付加価値をつけ、高く売ることができます。

一方、日本では林道が狭く、山の斜面も急で危険が伴うため、伐採した木材を少しずつ運び出すしかありません。これはとても手間がかかる作業です。また、日本では原木の価格に輸送コストが上乗せされる構造なので、原木辞退の単価がなかなか上がりません。

これは農業でも言えることです。例えば1個100円のリンゴをを400円に引き上げようとするとなかなか難しいですね。しかし、リンゴをアップルパイに加工することで付加価値を高め、より高く販売できるように、木材も原木としてだけではなく、加工や別の形で利用することによって初めて収益の向上が見込めるのです。

日本はこの20〜30年で産業構造が変わってきています。モノの価格やその価値への捉え方も昔とは変わってきていると思いますが、林業をはじめとして依然として多くの作業では、人の手に頼ることが多いと思います。

林業をはじめとする1次産業では、給料が安いと成り手の確保がさらに困難になります。結果として、国内の林業に従事する人が減り、海外への依存度が高まってしまいます。ある時期国内では「木が足りない」「ウッドショックが起こっている」ということがありました。

実際には日本の山には木材がたくさんあったのですが、一部では、管理されていない森が増え、伐採や搬出を行う人や従事する人も不足している点が課題であったと捉えています。しかも、この課題は、短期的な結果ではなく、政策や職業にも関係し長い時間の中で現在の状況となっています。

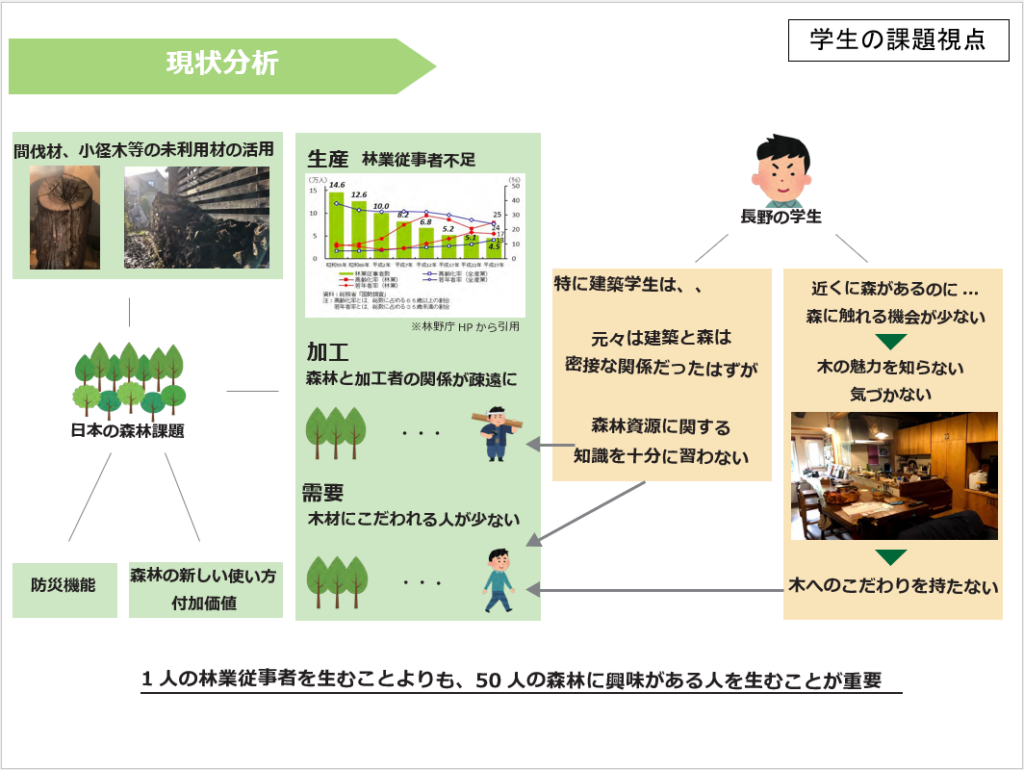

「木遣い人材育成プロジェクト」で木へ気遣いができる人を増やしたい!

-木遣い人材育成プロジェクト(以下、木遣いプロジェクト)はどのような経緯で発足したのですか。

私自身も建築学を学んできましたが、建築学科では、日本の木のことに触れることは、あまりありませんでした。課題を聞くことはありましたが、信州大学に着任してキャリア教育を進める中で、森林や林業に携わる人々のお話を伺う機会が増え、課題の認識が深まりました。

私が子どもの頃は、木で作られる紙を無駄にすることは森林資源を浪費することに繋がるため、「もったいない」とよく言われていました。約60年前の日本では、燃料として多くの木が伐採されていたため、木材が不足しており、海外からの輸入に頼らざるを得ない状況でした。

その頃、「日本のために世界中の木が使われている」というニュースが報道され、木を伐採することは悪いことだと教わっていた記憶があります。今も熱帯雨林の伐採は問題となっていますが、しかし、現在の日本では状況が異なっています。

戦後復興から60年以上が経ち、日本の山々では木が生い茂り、昔ほど燃料などで木材を使用しないため手入れが行き届かず森林全体が不健康な状態にあるとされています。適切な間伐や手入れが行われない山は、保水力が弱く崖崩れなどの災害を引き起こす原因にもなっていると聞き、かつて学んだことと現実との乖離に大きな衝撃を受けました。

日本ではこれまで輸入木材に依存し、産業構造が変化したにもかかわらず、その結果日本の林業に携わる人が減り、国内の森林は十分に活用されず、荒廃が進むという悪循環が生じています。もちろん、地域によって林業が活発な地域もありますが、こうした背景から、私はどんな学問分野の学生も、キャリアの一環として、山のこと、森林の課題を知り、せっかく広大な森林を抱える長野県でもあるので、目を向けておくことが必要だと感じ、このプロジェクトを立ち上げました。

-日本の森林の現状に目を向けた結果、どのようなコンセプトでプロジェクトをスタートさせましたか。

日本には品質の良い木材がありますが、木材の単価が上がらない現状は農業と同じです。一次産業が徐々に衰退していくのではないかという危機感があります。日本では自国の森林資源が十分に活用されておらず、大きな問題となっています。山の地形が急であったり林道が狭かったりするため、伐採コストだけでなく輸送コストも高くなっています。

しかし、私たちは木を使って家を建て、暮らしを営んでいます。木の恩恵を受けながら生活しているにもかかわらず、森林や林業に関する問題について認識している人は少なく、この分野に対する理解が不十分であると感じます。私自身も、森林や林業に携わる方々の話を伺うまでは、これらの問題について知りませんでした。この問題を知ったからこそ、問題に向き合いたいという思いで、このプロジェクトを立ち上げました。

信州大学では、森林に関する授業は主に農学部の森林・環境共生コースの学生が学んでいます。しかし、家の購入や燃料の使用にまつわる問題は、今後、他の学科の学生にも大きく関わってくると考えています。そのため、木材への関心を広め、より多くの学生が積極的に関わることができるように、キャリア教育の授業の一環として取り組むことを思いつきました。

日本が抱える課題が「木を使わなすぎている」ということなら、木を使う人を増やすことが解決策ではないかと考えました。この考えから、「木を使う=木遣いができる人を増やそう」という思いを込めて、このプロジェクトを「木遣い人材育成プロジェクト」と名付けました。もちろん、木に対する「気遣い」にもかけていますが、この言葉自体は、後で調べたら林野庁でも使われていました。

「木遣いプロジェクト」の主な活動内容

-木遣いプロジェクトの活動内容について教えてください。

木遣いプロジェクトは、「授業」と「現地での実習」の2本柱で活動しています。

先のような、産業や職業としての背景を授業で学び、実際の現場で実習し、木を伐るところや加工する場所、そして自分たちで作業することで、自分たちの手元に届くまでの苦労を体験します。

木々を利用するには、座学だけでなく、実際に木と触れ合いながら学ぶことが必要です。そのため、現地での実習を取り入れることで、実践的な学びを提供しています。

これからの建築にも木を使うことが増え、木を使うことは消費に繋がるため、特に工学や建築系の学生に受講してもらいたいと考えていました。

日本は地震や災害が多い国であるため、木材の使い道が限定されるかもしれません。しかし、そうした状況下でも、建築家を志す学生たちが、学生時代に木材の特性や管理方法、さらに木材の流通過程を学ぶことで、建築に対する意識が大きく変わると思います。自分たちが建築に関わる者として果たすべき役割への理解は、このプロジェクトを通じて醸成されていると感じています。

実習では小屋作りに挑戦!

-実習ではどのようなことにチャレンジしたのですか。

実習では、小屋作りに挑戦しました。「山に行って木を切って使う」というのは一見単純な発想かもしれませんが、中期的な5ヵ年計画として見据え、自分たちで切り出した木材で小屋を作ることは、意義ある取り組みであると考えました。

信州大学建築学科の佐倉先生と研究室の学生に設計を依頼し図面を描いてもらい、その図面に基づいて小屋作りを進めることにしました。プロジェクトを進めるにあたり、同じ課題意識を持つ林業家の方と協力を得て、今回の森林課題についてもご指導いただいていたNPO法人フォレスト工房もくり(以下、もくり)を運営する余頃友康さんにご協力をお願いしました。

余頃さんは、自然体験や木の製品化、木材の加工、さらには安全管理に至るまで幅広い知識を持っておられ、森林産業のビジネス化を模索している頼もしい方です。このプロジェクトでは、余頃さんをパートナーとして共に進めていくことにしました。

作成した小屋の図面は、伝統工法で建築をされる大工棟梁にも確認していただき、必要な費用や使用する木の本数などのアドバイスを受けながら進行しました。使用する木材は、余頃さんが管理する山から伐りだすこととなり、ちょうど間伐の時期と重なったため、荒れてしまう前に木を有効活用することとしました。

小屋作りは、日本の伝統工法である在来工法*を採用しました。現在の建築ではプレカットで、工場で加工した木材を現場で組み立てますが、今回は、ノコギリとノミで加工することにも挑戦しました。

今はこんなに時間をかけて建築することほとんどないかもしれませんが、日本の「伝統建築工匠の技」が、2020年にユネスコの無形文化遺産にも指定されたことから、現代において改めてその価値を知る機会としても貴重な体験となりました。この工法を通じて、森林産業に対する理解と配慮を持つ人材を育成することも目的の一つです。

こうして、大工さんが現場で加工して組み立てる在来工法での小屋作りに取り組み、4年の歳月をかけてようやく完成しました。

在来工法:柱、梁、筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる材)など、木の「軸」を組み立てて建物を支える日本の伝統的な工法

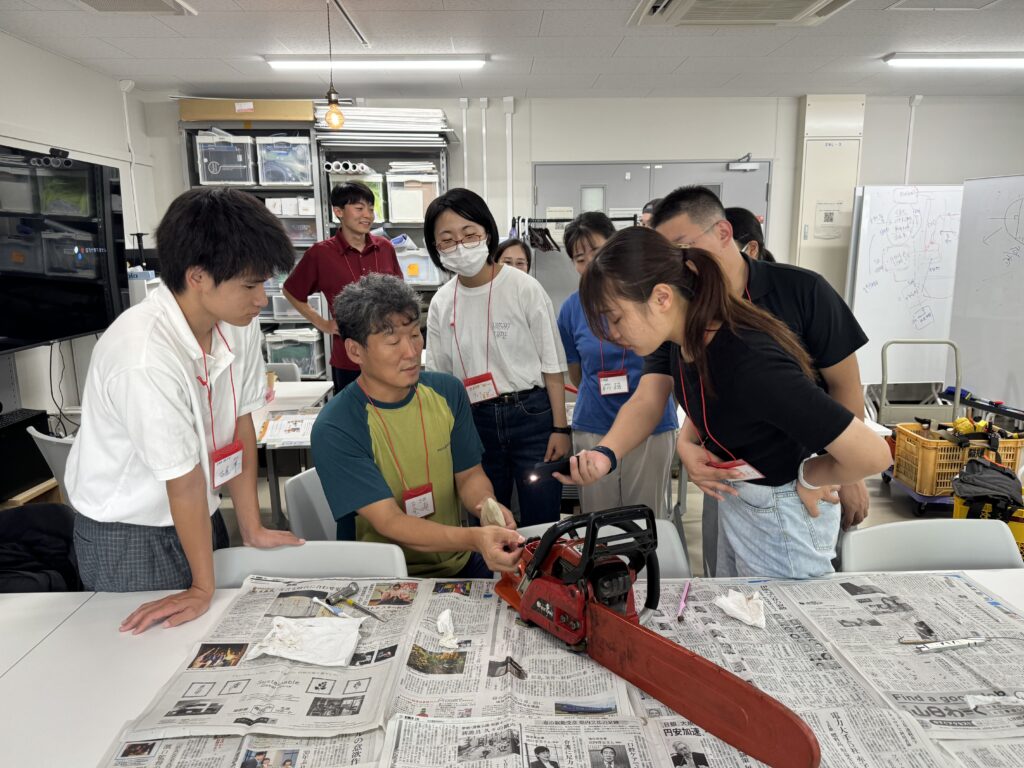

木の切り出しも機械に頼らず人力で

-小屋作りのほかに、何か実習したことはありますか。

最初に、学生と一緒にチェーンソーを使って木を切り出す実習を行いました。この実習では、チェーンソーの使い方を学ぶだけでなく、実際に森林での伐倒(ばっとう)作業を体験します。もちろん、事前に専門家から安全管理に関する講習を受け、丸太を使った実習を行ったうえで20本以上の伐倒・搬出作業に取り組みました。

林業の現場においても、とても危険な作業ですが、フォレストデザインの余頃(よころ)さんにご指導いただき、現地で徹底した安全管理がなされたことで、全員無事に作業を終えることができました。

実際に伐倒するのは、仕事でないと通常体験できないですが、このプロジェクトでは、目の前で木が倒れる姿を目の当たりにします。危険も感じることができますが、話で聞くだけではない、リアルな体験となり、学生の記憶にも強く残り、非常に充実した教育プログラムを提供しているのではないかと思います。

さらに、このプロジェクトには女子学生の参加も多く、過去6年間の実績を振り返っても、毎年男女比はほぼ同数であり、女子学生が積極的に参加してくれているのも嬉しい成果です。

人間と同じ!手入れをしてあげることで荒れていた森が健康な状態に

-山に木が多いと、SDGsの観点から二酸化炭素の吸収が増えて良いことのように思われますが、なぜ適度な間伐が必要なのでしょうか。

木が間伐されないと、光が十分に届かず、木が栄養不足に陥ったり、弱くなったりする恐れがあります。また、木が密集していると、空気の流れが滞り、水はけも悪くなって地盤が不安定になり、土砂崩れや倒木の危険性が高まります。

満員電車の中で人が深呼吸しても健康にはなれないのと同じで、森林も適度な間伐を行い、呼吸ができるような健全な環境を作ってあげる必要があります。木は60年かけて育つものであり、木材として利用するためには、長い間手をかけ続ける必要があるのです。森林も生き物と同じように、手をかけて育てなければなりません。

林業に携わる方々は、「手をかけ続けても、自分が生きている間に伐倒することはないかもしれない。次代のために苗を植え、育て続けていく」とおっしゃいます。森林事業は非常に長い年月を要する困難な産業であると改めて感じます。だからこそ、この事業には大きな価値があると私は考えています。

学生時代に学びたかったことがプロジェクトを通して学びに

-建築学科を専攻された勝亦先生だからこそ、このプロジェクトに感じたことを教えてください。

今、このプロジェクトで取り組んでいることは、私自身が大学時代にやりたかったことです。大学時代に「こんな授業があったらよかったな」と思っていたことを実現できているので、自分も学びながら取り組んでいます。

私と同じ建築学科の学生でも他の専門を持つ学生も、プロジェクトに参加するかどうかで意識が変わってくると思います。

木遣いの人材が誕生!共に学んだ学生たちからも学びを得ることも

-木遣いプロジェクトを通じて、どのような木遣いの人材が誕生しましたか。

本学の建築学科を卒業した学生の中には、県産材を積極的に活用する建築設計会社に就職した学生や行政で森林管理を目指す経法学部の卒業生もいます。また、農学部を卒業した学生で「地元の森を何とかしたい」という想いから、フィンランドに留学して現地の林業を学び、その知見を日本の森林産業に役立てようとする学生もいます。

さらに、このプロジェクトで得た経験を生かして、就職先を決めた学生も少なくありません。最近では、かつて本学で学んだ学生が、就職先の企業からインターンシップの誘いを持ちかけに来てくれた学生もいました。ここでも、木遣いの輪が広がり続けています。もくりの余頃さんとも、その喜びを分かち合いました。

私や余頃さんは、何かを一方的に教える立場ではなく、学生たちと一緒に学び、研究する立場です。どのプロジェクトであっても、学生たちが学びを深め新しいことにチャレンジする姿を見るのは、非常に嬉しいものです。その学びが私たちにも新たな知見をもたらし、学びの循環が生まれることが、私たちのやりがいにもつながっています。

日本の森林を何とかしたいという「木遣いの精神」が学生たちの中に芽生え、そして広がり続けていることは、非常に感慨深いものです。

信州という土地柄こそ学べることがある

-地域的に長野県は森林が多い地域ですので、この様な地の利が生かせたり、森に長けた方たちが身近にいらっしゃったりすると、学生さんたちもとても勉強になりますね。

長野県は「森林県」と呼ぶほど山に囲まれた地域です。このプロジェクトは、まさにこの地の特性を活かしたからこそ実現できるものです。

授業で知識を得ることも重要ですが、森林に興味を持ち深く関わるようになるのは、現場での体験すればより得られるものです。幸い長野県はその現場が近いですし、実際に現場で大変な思いをすることで、自身の経験の糧になるだけでなく実習を通じた学びの拡張へと繋がるのです。授業だけではその感覚を伝えるのは難しいので、我々はPBL(Project Based Learning)の構築を進めています。

地域の特性を生かして、現場での学びを深めることで、より多くの木遣いの人が育つことを期待しています。

今後の展望

-今後の展望についてお聞かせください。

私は、小屋のような実際に手がけたものに触れる場所や、身近に置けるものを作りたいと考えています。さらに、今後の展開として、日本は災害が多く土砂崩れや倒木の危険が高い国です。そのため、防災や減災・救助のことを考えられるスキル講習の一環として、チェーンソーの講習や木を持ち上げるための重機講習を始めています。

私自身、役場職員の経験の際、災害現場に赴いた際に何か役立ちたいと思う一方で、知識も経験もないと何もできないと痛感することが多々ありました。なかなか経験することではないですが、日ごろから災害のメカニズムを理解していると減災にも繋がるので、その知識を得る機会を持つことも非常に重要です。現在、県内大学間の連携を深める高等教育コンソーシアム信州の事業で、地域のパートナ―の方々と信州防災学の授業を構想しており、木遣い人材育成プロジェクトの経験を活かしていきたいと考えています。

木遣人材育成プロジェクトはもともと人材育成を目的としています。森に関わる人が増えることで、森林への関心が高まり、さらに防災・減災の視点から森をどのように管理すれば私たちの生活を守ることができるのかを考える機会にもなります。このような広い視点で物事を考えられる人材を育てていきたいと考えています。

学生たちへのメッセージ

-信州大学の木遣人材育成プロジェクトに興味がある高校生たちに、メッセージをお願いします。

もし参加してみたいプロジェクトがあれば、ぜひ積極的に関わってほしいと思います。森林だけでなく川や畑など、自分が暮らす地域がどのように管理されているのか、また誰がそれらを管理しているのかを知ることはとても重要だからです。

今、高校生の皆さんが、将来60〜70年先の森を維持し使う立場になるかもしれません。自分の持ち物を管理するように、地域の環境をどう管理していくかというように、社会インフラをどうするかを考えなければならない時が必ず訪れます。

自分の周りに目を向け、地域の管理について意識を向けることで、社会や地域の見え方が変わってくるのではないかと思います。