SDGs 大学プロジェクト × Takasaki City University of Economics.

目次

高崎経済大学の紹介

高崎経済大学(TCUE)は、1957年の創立以来、地域の商業都市・高崎市に根ざした経済学専門の四年制大学として発展してきました。実践的な学びを大切にし、産業界や経済分野で活躍できる人材の育成を目指しています。

現在は経済学部と地域政策学部の2つの学部と6つの学科を有し、約4,000名の学生が学んでいます。TCUEは地域との深い連携を図りながら全国から学生を受け入れ、持続可能な社会の構築に貢献するグローバルな視野を持った人材を育成しています。

さらに、質の高い教育と多様な成長機会を提供し、ゼミ活動や留学、フィールドワーク、運動部やサークル活動など、学生が多彩な経験を通じて成長できる環境を整えています。変化の激しい時代に対応し、未来を切り開く力を備えた人材を育て、持続可能な社会の実現に貢献しています。

学生が考案した「スマホ依存症」に挑む革新的アイデア

― 2023年12月に開催されたビジネスコンテスト「Student Innovation College 2023(以下、Sカレ)」において、高崎経済大学経済学部 佐藤敏久ゼミのチームが考案した「ノットタッチ」が「社会課題を解決する印刷製品」部門1位、「吉田秀雄記念事業財団賞」を受賞しました。まず、この商品の特徴やターゲットについて教えてください。

本間美貴さん(以下、本間さん):私たちが考案した「ノットタッチ」は、一言で言うと「勉強中の学生がスマホから離れられる印刷製品」です。

▼ 詳しくはこちら Student Innovation College 2023(冬カン)で佐藤敏久ゼミの学生チームが「テーマ1位」及び「吉田秀雄記念事業財団賞」に選ばれました (tcue.ac.jp)

Sカレの印刷製品部門では、明成孝橋美術様から「社会課題を解決する印刷製品」というテーマが提示され、私たちはその社会課題を「スマホ依存症*」と設定しました。勉強中の学生をターゲットとして企画した商品が、ノットタッチです。

スマホ依存症*:スマホ依存とは、スマートフォンの使用をやめられず、使用できない状況が続くとイライラや不安を感じる精神的依存状態を指します。過度な使用により、昼夜逆転や学業成績の低下などの問題が生じても、スマートフォンを手放せなくなるのが特徴です。

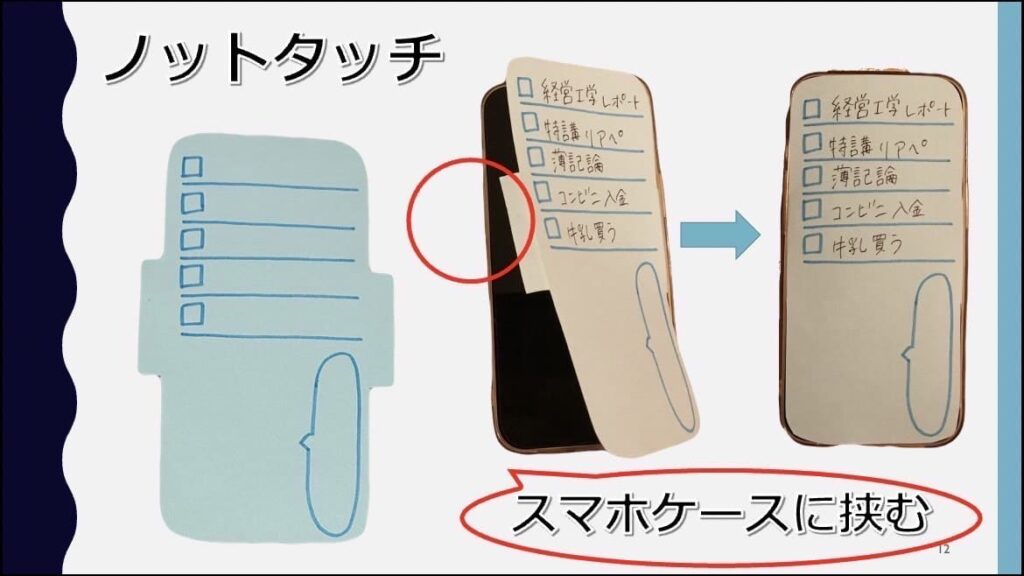

スマホは非常に便利なツールですが、誰しも気がつくと時間を無駄にしている経験があるのではないでしょうか?「ノットタッチ」は、紙というアナログな手段を用いることで、デジタルデバイスであるスマホへの過度な依存を防ぐ点が特徴です。軽くて持ち運びやすいノットタッチをスマホに直接取り付けることで、ついつい触ってしまうスマホとの距離を物理的に離すことができます。

これまでにもTODOリストやスマホ依存防止アプリなどはありましたが、これらでは結局スマホに触ってしまうことになり、時間を浪費することが避けられませんでした。そこでノットタッチは、スマホケースに差し込んだり、TODOリストとしてスマホに貼り付けたりすることで、目的意識を明確にし、スマホに簡単に触れないよう工夫しています。

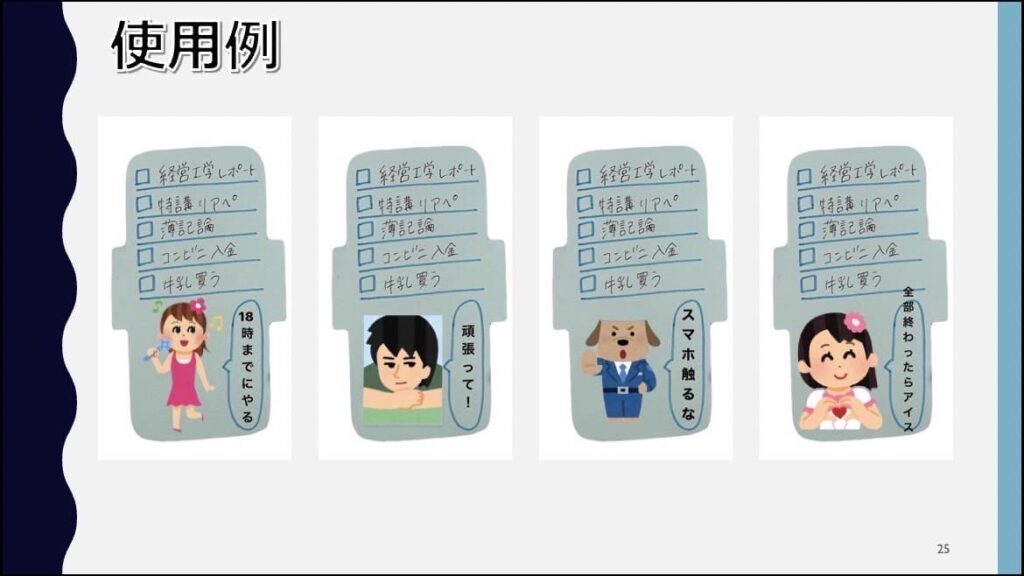

もう一つの大きな特徴として、「推し」の要素を取り入れている点が挙げられます。単なるTODOリストでは、どうしてもスマホの誘惑に負けてしまったり、モチベーションの維持が難しいことがあります。そこでノットタッチでは、お気に入りのキャラクターのシールを貼ったり、推しに応援されているようなデザインにすることで、モチベーションを高められるようにしました。スマホを使おうとした時、推しが見ていると思うと少しだけ罪悪感を感じて手を止める、そんな効果を期待しています。

― 「印刷製品に関する社会課題」にはさまざまな選択肢があるなか、「スマホ依存症」を選んだ理由を教えてください。

本間さん:このテーマは、私たち自身の経験に基づいて選びました。

例えば、ゼミの活動や試験期間中など、誰もが一度は経験する「スマホを見てしまい、やるべきことに集中できない」という悩みを経験したことがあると思います。その悩みから、「スマホ依存症」という社会課題に目を向けました。

実は、昨年の秋の中間発表では「スマホ依存症」ではなく「食品ロス」とテーマに取り組んでいました。しかし、食品ロスのような大きな社会課題を具体的な商品に落とし込むことが難しく、壁に直面しました。そこで、明成孝橋美術の孝橋社長に「社会課題の捉え方」についてご相談したところ、「身近なお客様のお困りごとに目を向けて考えた方がいいよ」というアドバイスをくださいました。その助言を受け、あらためて身近な社会課題に目を向けたところ、身の回りでも多くの人々がスマホ依存に悩んでいることに気がついたんです。

こうした経緯から、私たちは「スマホ依存症」をテーマとして選びました。方向性を大きく変えることは非常に大変でしたが、最終的に「ノットタッチ」を発表することができました。

スマホ依存に悩む学生のリアルな声から生まれた「ノットタッチ」

― 商品企画にあたり、市場調査など周囲への聞き込みはされましたか?

川島穂野香さん(以下、川島さん):主にSNSを活用してオンラインアンケートを実施したり、サンプルを試してもらった感想を集めたりしました。

例えば、Sカレ用に設立したFacebookなどのアカウントを通じてアンケートを実施したところ、多くの方々のご協力をいただきました。

▼ 詳しくはこちら Sカレ 明成孝橋美術×高崎経済大学佐藤ゼミ (Facebook)

具体的には、スマホの使用時間を記録するスクリーンタイムの情報や「勉強中に調べものをしていたら、あっという間に時間が過ぎてしまった」という体験談はとても参考になりましたし、私たちと同世代の学生にはスマホ依存に悩んでいる人が多いことが明確になりました。

この調査を通じて、スマホ依存症をテーマにした商品企画は効果的だと確信することができました。

― 市場調査や検討を重ねたことで生まれた工夫もあるのではないでしょうか?特に気に入っている点があれば教えてください。

川島さん:最初の市場調査では、主に学生本人からの回答が多かったのですが、サンプルを作成して配布した際には、保護者の方々からも多くのご意見をいただきました。保護者の視点からのフィードバックをいただくことで、より多角的な視点での意見を得ることができたと感じています。

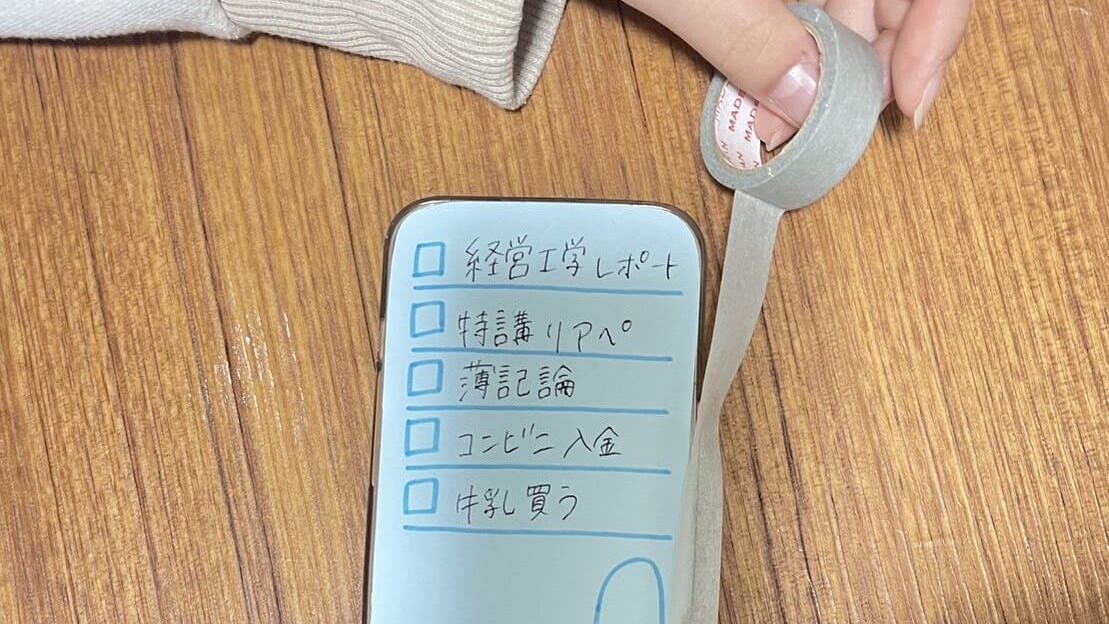

当初、私たちが考案した「ノットタッチ」は、スマホのケースに挟んで画面を隠すというシンプルな使い方を想定していました。しかし、実際に使っていただいたところ、「挟むだけでは誘惑に勝てず、外してしまう」「もう少し拘束力がほしい」といった声が多く寄せられました。

そこで、ゼミの先生や明成孝橋美術の方々に相談して、さまざまなアイデアを検討し、再剥離シールを採用することに決定しました。このシールは、何度でも貼り直すことができるだけでなく、スマホに触れる際に「シールを剥がす」という工程が加わることで、スマホ操作へのハードルをぐっと高める効果があります。このアイデアは、個人的にも特に気に入っている点ですね。

困難を乗り越えて生み出した商品開発の道のり

― 特に印象的なエピソードや大変だったことをお聞かせください。

川島さん:一番大変だったのは、就職活動と並行してノットタッチの企画を進めなければならなかったことです。面接やインターンが重なる中で、メンバーのスケジュールがなかなか合わず、調整に苦労しました。

昨年の冬、3年生だった私たちが1位を獲得した時から、就職活動と企画の進行を両立できるかという不安を常に感じていました。実際に、チーム全員で集まる時間は次第に少なくなり、調整が難しくなっていきました。

さらに、就職活動では合否の結果が出るため、精神的にも負担が大きく、正直に言えばSカレと就職活動を両立させることに苦しさを感じることはありました。もちろん、やりがいや充実感を感じる場面もありましたが、自分ではコントロールできない部分も多く、どうしても苦労はありましたね。

― そのような大変な状況をどのように乗り越えたのでしょうか?

川島さん:深刻に悩んだ時は、ゼミの先生や友人、先輩に相談し、長時間話し込むこともありました。そうしたコミュニケーションが私にとって大きな心の支えとなり、何とか取り組みを進めてこられたと感じています。

吉原温和さん(以下、吉原さん):私自身も就職活動中に精神的に厳しい時期があり、Sカレを諦めようかと悩んだこともありました。しかし、メンバーやゼミの仲間たちの温かい励ましのおかげで、最終的にアイデアをかたちにすることができました。本当に感謝しています。

― ゼミなどの学内だけでなく、学外の方々とのコミュニケーションをとる際に心がけたことや、難しかった点はありますか?

本間さん:フードロスをテーマに取り組んでいた頃、市場調査の一環としてフードバンクを訪問したことがあります。

当時はフードバンクに関する知識が乏しく、コンビニなどから廃棄される大量の食料がダンボールに山積みになっている光景は非常に印象に残っています。慣れない場面ではありましたが、気になったことや疑問点については積極的に質問し、理解を深めることに努めました。

また、KDDIさんと東京歯科医科大学さんが共同開発していたスマホ依存症のアプリについて、お話を伺う機会にも恵まれました。しかし、こうした専門家にお話を伺う機会を得るのは簡単ではなかったので、依頼先の選定や相談メールの送付など、各所への調整は非常に困難でした。

川島さん:初めてご連絡を差し上げる際は、毎回とても緊張しました。回数を重ねても「断られたらどうしよう」という不安は常にあったので、なかなか声をかける勇気が持てず、ためらってしまう場面もありました。

「作り手の想いを知る」商品企画を通じて培った視点とスキルの数々

― 今回の取り組みを通じて、どのような学びを得たと感じていますか? 身につけられたスキルや、今後に活かせそうな経験について教えてください。

吉原さん:商品を企画するだけでなく、実際にそれをかたちにする難しさをあらためて実感しました。

スーパーなどで販売されている商品も、単にお金で購入するものではなく、多くの人の努力と想いが込められていることを強く感じるようになりました。ものを見る目が変わり、作り手の方々の努力をより意識するようになったと感じています。

また、プレゼンテーションや情報収集、モニタリングなど、社会に出て役立つスキルも身についたと感じています。特に、消費者のニーズを捉える感覚を磨くことができました。こうした経験やスキルは、今後社会に出た際も活かしていけるだろうと感じています。

川島さん:商品企画を通じて、「0から1を生み出す」という貴重な経験を積むことができました。商品企画の知識はもちろん、ビジネスメールや電話対応など、社会人としての基本的なスキルも身につけることができました。

また、明成孝橋美術の方々とのミーティングなど、学外の方々と関わる貴重な機会もいただいたと感じています。社会人としての基本的なマナーを学べたことで、卒業後の不安が少し軽減されました。

本間さん:私は、「お客様の立場で考えること」の重要性を学びました。明成孝橋美術の孝橋社長がいつもおっしゃっている「現場・現実・現物」という言葉が、今はよくわかります。

商品企画に取り組む際、頭の中であれこれ考えても実際には分からないことが多いです。お客様の声を直接聞き、実際に商品を使用していただくことで、改善点が見つかりました。お客様の視点に立つこと、その声を真摯に受け止めることは、どんな仕事をする上でも大切なことだと実感しました。今回の経験は、私にとって大きな学びとなったと感じています。

今後の展望、ビジネスコンテストに挑戦したい方へのメッセージ

― 2024年10月に開催される、秋カン(前年冬のSカレで商品化を達成したチームが販売実績やプロモーション成果などを総合的に大会)に向けた思いをお聞かせください。

吉原さん:直近の目標は、印刷製品の常識を覆すことです。

ノットタッチは、「紙1枚でスマホ依存を防ぐ」というユニークなアイデアを評価いただき、冬のSカレでは吉田英雄記念財団賞を受賞しました。最初は「紙きれ1枚で?」と冗談めかしく言われることもありましたが、その言葉がかえって私たちのやる気を起こさせ、「紙きれ1枚でもここまでできるんだ!」ということを証明したいと思うようになりました。

秋カンでは、ノットタッチを多くの消費者や参加者、そして学生の皆さんに知っていただくことを目指しています。結果に固執するのではなく、参加者全員が記憶に残るような、最も印象的な商品を作り上げたいと考えています。

ノットタッチの企画は本当に大変でしたが、秋カンを終えたときには、「本当に良い経験ができた」と感じることができると確信しています。

― 最後に、Sカレに限らず、これからビジネスコンテストなどに新たに挑戦したいと思っている学生の方へのアドバイスやメッセージをお願いします!

吉原さん:ビジネスコンテストに挑戦する際にまず大切なのは、日々の生活の中でアンテナを張ることだと思います。私たちも、スマホにによる時間の浪費という問題に目を向けたことから「ノットタッチ」のアイデアが生まれました。

明成孝橋美術の孝橋社長は、よく「商品企画は運とご縁とタイミングだ」とおっしゃっていますが、ビジネスコンテストもこうした要素が組み合わさって結果が生まれるものだと感じています。

もちろん、優勝や賞を目指すことは大切なモチベーションになりますが、それだけでなく、ビジネスコンテストは他の参加者と考え方やアイデアを共有する貴重な機会でもあります。多くの学びがあり、自分自身の成長にもつながるので、ぜひ積極的に挑戦してみてほしいと思います。