SDGs 大学プロジェクト × Hokusei Gakuen Univ.

目次

北星学園大学の紹介

北星学園大学は、キリスト教精神に基づいた人格教育を大切にし、素晴らしい学びと成長の機会を提供しています。当大学は、3つの学部と1つの短期大学部、そして3つの研究科を有しており、皆さんが幅広い分野での学問的な深さと社会的なスキルを身につけることができる環境が整っています。

私たちの教育の重要な焦点は、人間性、社会性、そして国際性の向上です。人間性とは、他者を思いやり、尊重し、自己成長に努める個を育むこと。社会性とは、チームワークやリーダーシップスキルを培い、社会への貢献を果たす力を養うこと。そして国際性とは、グローバルな視点を持ち、異なる文化や価値観を理解するための教育を行うことです。

北星学園大学の豊かな学問の環境は、皆さんの学術的な興味を満たすだけでなく、将来のキャリアに向けた準備をサポートします。また、キャンパス内外で行われる様々な活動やイベントを通じて、皆さんの個性や才能を発揮できる場も提供しています。皆さんが真のリーダーとしての力を発揮し、社会に貢献することができるようになることです。ぜひ北星学園大学の素晴らしい環境を体験してください。皆さんの成長と成功を心から応援しています。

SDGsに通じる本学の成り立ち

本学は、サラ・C・スミス先生が1887年に設立したスミス塾(スミス女学校→北星女学校)に由来する学園の一つです。スミス先生の好きな言葉として、「キリストはご自分を喜ばせることはなかった」があります。これは、「わたしたち強い者は、強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。 おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。

キリストも御自分の満足はお求めになりませんでした。「あなたをそしる者のそしりが、わたしにふりかかった」(ローマの信徒への手紙、15章1-3)に書かれている言葉です。

スミス先生についての思い出は、「恩師のおもかげ~スミス先生とエバンス先生~」(1964)で尊敬を込めて縷縷述べられています。

スミス先生は、学期途中で入った生徒に時間を取ってご自分で英語の基礎を教える、他人が嫌がる皮膚疾患の生徒の包帯を毎日取り替えるなどをしたことが尊敬溢れる筆致で記されています。家計が厳しい生徒には、当人が負い目を感じることのないように食事の手伝いを頼み、その対価としてアルバイト料を払うなどもしたのです。また、庭に咲く花を摘んでもらい(それを買い上げる)、その花を学校の部屋に飾るなどしたのです。なお、ご自身の衣食は実に質素であったようで、外套などは何度も繕って長年着用されていたそうです。

人はつい自分が可愛く、自己を優先しがちです。ですが、他人を先ず大事にされたのです。そう実践されたからこそ、今以て先生のことが語り継がれるのです。スミス先生は、札幌を離れる際そして日本を離れる際にも見送りの人々に同じ言葉を残しました。それは、先の聖書の一節(ローマ書15章3節)でした。先ず以て他人の幸せを願い、そのための努力・工夫を様々に行い、その人が幸せになることがスミス先生の喜びになったのです。そこには、決して自分が犠牲になっているという気持ちはないのです。このことが、1887年に設置されたスミス塾に始まり、北星女学校、北星学園女子中学高等学校、1951年開学の北星学園女子短期大学、1962年開学の北星学園大学に北星教育のマインドとして受け継がれているのです。

このようなキリスト教の精神に基づく、博愛、平等(格差の解消)を旨とする行動は、SDGsの先駆と言えるものです。

従来、本学の教育目標として、「人間性・社会性・国際性」の育成を掲げてきました。2004年にはそれを展開した基本理念を定めました。その中にも、本学が期待する人間像として、「抑圧や偏見から解放された広い学問的視野のもとに、異質なものを重んじ、内外のあらゆる人を隣人と見る開かれた人間である。」としています。1995年に制定したミッション・ステートメントにも、「正義と良心に従う」、「平和と尊厳を作り出していく」、「愛の献身と批判精神」、「社会において貢献できる」が謳われています。

これらは、全て2015年に掲げられたSDGsの基になる精神ではないでしょうか。ですから、本学では これまでSDGsと言い出さなくとも、様々な活動にこの精神が反映されていると考えています。

スミス先生が何気なく、目立たなく行ったささやかな思いやり行為に込められているように、決して大々的ではない、ささやかな行いとして本学の大学としての、そして学生の(課外)活動として展開されてきた歴史があると言えましょう。

大学は文学部英文学科、社会福祉学科を擁して開設したことにも影響されているかと思われますが、伝統的にはボランティア活動を行う学生の団体が多く作られました。

現在も同様で、個々の団体が自分の手の届く範囲でいわゆるSDGsに通じる活動を行っています。そして、教員もまた研究活動、社会貢献活動も多彩に行われています。

SDGs施策の内容

本学が行っているSDGsに通じる取り組みをご紹介します。

全学的なSDGsについての取り組み

大学としてのSDGsについての取り組みの基は、下記 2つにあります。

- 大学のグランドデザイン中長期計画(2020年設定)

- 総合講義として配置している「北星学」

大学のグランドデザイン中長期計画(2020年設定)

大学の中長期計画では、先に述べた1995年に策定された「ミッション・ステートメント」の趣旨を踏まえたものであり、その到達目標を具体的な領域ごとに述べています。

2040年までに、本学が、(1)「北星らしさ」を具現化した教育研究活動を追究・実践・発信する、(2)国籍や年代などを問わず学びを深めたい多様な人々から必要とされる(選ばれる)、(3)社会および地域が抱える課題に対する本学の役割を考え、社会に貢献できる、(4)北海道・札幌と、世界・全国を結ぶハブ(拠点)となる、ことを実現するため計画としています。

総合講義として配置している「北星学」

北星学は、北星学園および北星学園大学の建学の精神であるキリスト教とそれを土台にして展開される学問が目指している理念について学び、さらに北星学園大学の歴史や課題、そして目指しているところを学ぶもので全学・全学年に向けて開講されています。先に述べたように本学の建学の精神、社会に果たすべき責任を共有するものです。この授業では、スミス先生がどのような目的で学園を設置され、運営したのか、その思いを踏まえて本学が辿ってきた歴史や何を大事にしているのかについて、多角的に授業展開されています。この授業では、キリスト教学校の意義、キリスト教の観点からの社会問題への関心と実践、文学を通して考える平和や戦争、大学の学びを通じてSDGsを実現することなどが語られています。SDGsの総合的な授業と位置づけられます。

上記の2点が、本学のSDGs施策のコアに当たると言えます。なお、大学では、日常的に省エネルギーに努め、冷暖房の設定温度の奨励、照明については先駆けてLED化を進めています。会議等資料のペーパーレス化を促進しています。

▼ 詳細についてはこちら 学校法人北星学園中長期計画

▼ 歴史・沿革についてはこちら 歴史・沿革 | 北星学園大学・北星学園大学短期大学部

SDGs達成に貢献する人材育成とネットワーク構築

次に、具体的な活動を紹介します。

本学では、キリスト教に則った活動を担う部署としてスミス・ミッション・センターがあります(他大学での宗教部に相当します)。ここの活動としては、チャペル活動の他に、学生グループ活動は重要なものです。センターの宗教活動の準備や進行を担うことの他に、社会奉仕活動として多様な募金活動を担っています。

また、国際ボランティアキャンプとして、タイパタヤの児童福祉施設バーン・ジンジャイでの奉仕活動(2015年より行なっており毎年1〜2回)実施されています。

学生グループ活動としては、「北星ネット(北星学園大学学生支援ネット)」があります。これは、2011年3月に発生した東日本大震災をきっかけに2011年11月末に結成した学生団体で、その後、熊本、東北、北海道(南富良野、厚真)などに出向いています。

SDGs達成に貢献する学術的な研究ならびに社会貢献活動

主として教員が授業として、自分の研究活動、社会貢献活動として行っている活動も多彩で、学生と共にその活動を行っています。

本学で、SDGsがシラバスの中のキーワードになっている授業科目は、大学、短大合わせて49科目あります(経済学部、社会福祉学部に多い)。もっともキーワードに入れてなくともSDGsを扱っている科目も相当ありそうです。

その中でも、経済学部の科目では、下記は特記すべきものです。

- 「フェアトレード」(萱野智篤)

- 「環境経済学」(藤井康平)

- 「ビジネスと社会」(鈴木克典)

フェアトレード

「フェアトレード」を担当する萱野教授は、フェアトレードの実現に日々奔走する、かつ国際関係の視点からの研究者です。ちなみに、2005年に萱野教授と学生とで北星フェアトレードという団体が結成されました。2008年には、経済学部の科目としてフェアトレード/フェアトレード実習が開設。

これらのことを基として、大学として 2019年3月にはフェアトレード憲章を作成し、同年10月に、全国で2番目のフェアトレード大学として認証されました(札幌学院大学と同時)。

これは、大学全体でフェアトレードの推進活動に取り組んでいる大学を認証するもので、世界ではすでに170もの大学が認定されています。日本でも2014年に「フェアトレード大学」の認定基準が作られ、一般社団法人日本フェアトレード・フォーラムが認証機関として、審査・認定を行っています。

北星フェアトレードは、2005年の結成以後15年間で学内外74回のフェアトレードイベントに参加または主催しています。なお、2023年1月には、フェアトレード大学として認証が更新されました。

環境経済学

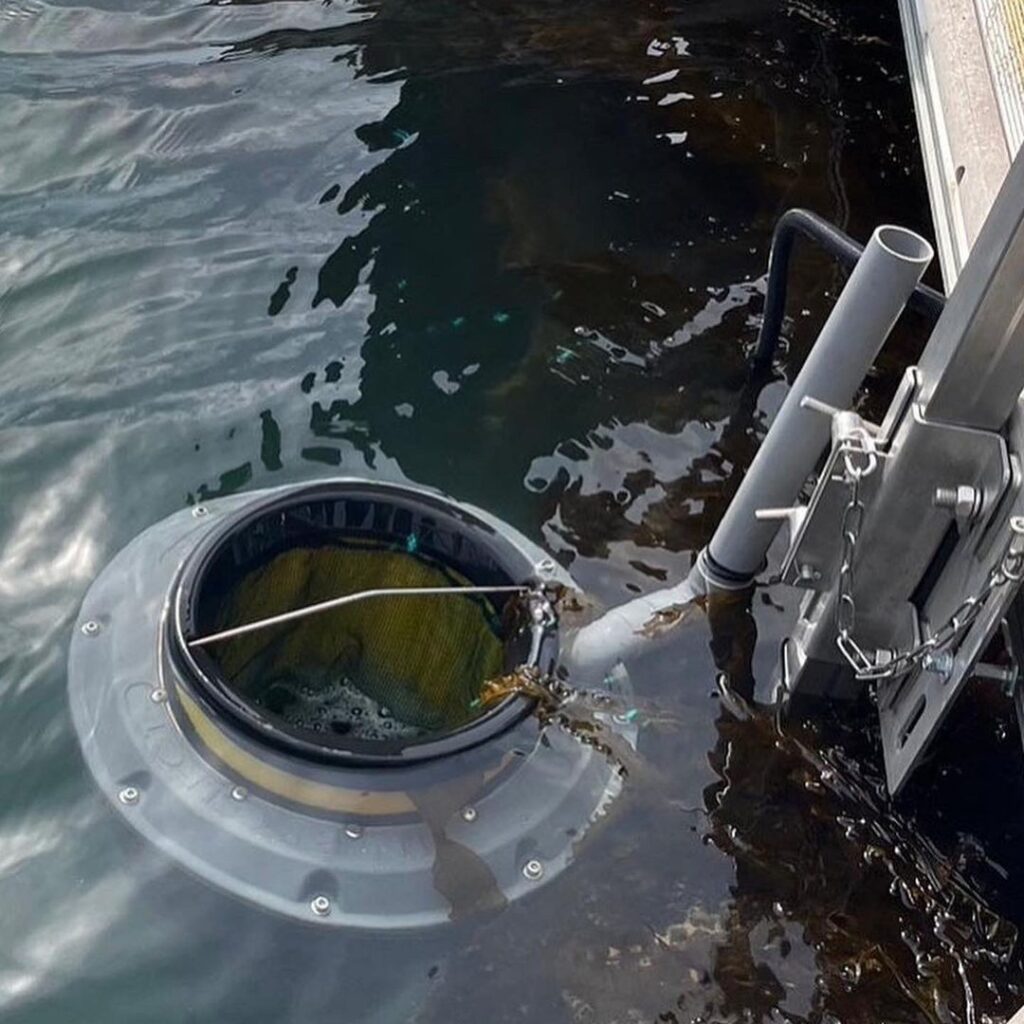

経済学部では、藤井講師はゼミ生と共に、海洋ゴミの削減を通じて海洋資源の保護、環境整備に取り組んでいます。昨年度からは、苫小牧港へのSeabin(海のゴミ箱)設置プロジェクトを進めており、クラウドファンディングや企業からの協賛を募り、このゴミ箱設置にこぎつけました。

今後は収集したゴミの分析を行い、一層の海洋ゴミ削減の取り組みに力を注ぐとのことです。なお、環境経済学の前任者である野原克仁准教授(現:立教大学)は、本学在任時には、学内にてゼミ生を指導し、大学の食堂の残飯を肥料として野菜を育てる循環型農業を目指し、さらに不耕起栽培を実践し、食と農業とのあるべき関係を追究していました。共に、環境資源を保護し、活かすことに力を注いだ研究、実践です。

ビジネスと社会

経営情報学科の鈴木教授は、東日本大震災後の復興に協力し、毎年、東北被災地応援イベント「がんばっぺ!東北 ~ともに知ろう!!をゼミ生と共に、札幌で開催しています(今年で10回目)。仕入先の企業・漁港、協力いただいている企業・区役所は、いずれも2011年の本学の炊き出しボランティア派遣に始まり、その後のボランティア活動や東北応援イベント開催によりご縁のあった方たち・企業と連携しての継続的な活動です。

社会福祉学部

社会福祉学部の一つの特徴は、農福連携です。

岡田直人教授は、「北の住まいるタウン」検討協議会をベースとして、酪農ででる牛糞をバイオガスプラントでハウスの燃料とし、北海道でコーヒー豆の栽培ができないかと検討しており、また栗山隆教授と共に、余市町の農家と連携して生産者、地域住民とのネットワークづくりに腐心しています。なお、この活動については、文学部、経済学部の教員とも連携しており、学部をまたぐ活動となっています。

心理学科

心理学科の牧田浩一教授は、農作業体験学習が心理的な適応力を高めることにつながることに着目して、「SDGsを基本コンセプトにした農作業の心理的効果に関する研究」を行っています。

その活動の一環として、農作業の心理的効果を検証するため、作業の前後に心理テストを用い、抑うつ感の変化を測定しています。データの蓄積を増して、今後の示唆に富む提言を期待しています。

文学部

文学部では、心理応用コミュニケーション学科は近年、SDGsに特化した活動を展開しています。2021年度には、この年をSDGs年として取り組み、所属教員が自分の研究活動と関連させながら、SDGsについてのエッセイをウェブで発信しています。

さらに、この学科では、ユニークな「フィールド実習」があります。その形態は多様です。農作物が消費者に届くまでを農作業を含めて体験する、あるいは、フリースクールでこどもと関わる実習、北海道発祥の言葉である「木育」について体験しながら学び、企画、準備、実践を通して地域の人と関わる実習などどれをとっても、持続可能な環境と人を考えるものばかりです。

この学科では、このような背景を踏まえて、2022年は「食への感謝プロジェクト」を設定し、一例として規格外野菜の利活用の推進も行っています。規格外のじゃがいもを利用した冷凍じゃがいもマッシュをオリジナル商品として道の駅で販売することもしました。

関わった学生は、「食品加工をするための資格(食品衛生責任者)を取得したり、保健所から許可を得たり、保険に入ったり、各所に連携のお願いをしたりといった過程を通じて、多くの学びを得ることができました。」と語っていました。

なお、この学科の片岡徹教授は、SDGsの根幹をなすとも言える「平和学」研究者であり、全学部学生に開講されている「平和学」には、熱意を込めたその授業ぶりは、学生の共感を得、毎年多くの学生が履修しており、片岡教授はこの問題に取り組んでいることは全国的に注目されており、特筆に値する。

学生独自の活動としては、本学のキリスト教的、福祉マインドの継承と表現できる「ボランティア活動」を挙げることができます。

ボランティア・コパン部

ボランティア・コパン部(部員は約300名弱)は歴史のある団体であり、東日本大震災を契機に東北地方へ、熊本地震発生後は熊本でのボランティア活動を行っています。東北地方での活動の記録として、2016年に第12弾被災地派遣ボランティア活動報告が記されております。さらには、日常的には子どもとの活動が多く、例えば母の日に子どもの遊びの支援、子ども達の職業体験をサポート、区のふるさと祭り若者プロジェクトの手伝い、農業・農村の魅力を知ってもらうイベントの手伝いなど多岐に渡っています。

ボランティアサークルable

ボランティアサークルableも、ジャンルを問わず様々なボランティア活動を行っています。

今年6月に行われた「Hokkaido 海のクリーンアップ大作戦」(海浜清掃ボランティア活動)には両団体も呼びかけを行い、本学からは教職員・学生併せて約120名が参加しました。

今後の課題と展望

一部を除いて、個々の教員、ゼミが中心となって行われている活動が多数を占めています。SDGsの達成を加速するためには、大きなうねりが必要です。

個々の活動の連携、相互支援があれば、それが期待できるものと考えています。そのためには、大学として支援の基となるプラットフォームを整備する必要があると考えています。かつ、それは、他大学、諸団体と連携する契機となるものです。個々は、得てして独自色を出すことにこだわり傾向がありますが、それを活かしながらも大本の目標を改めて見直すことも心がけたいものです。

組織的であるようで必ずしもそうとは限らないサークルなどの学生団体の活動は、当該の主力メンバーが卒業すると後につながらないことも少なくありません。それを歴史として綴り、後輩が活動の系譜を知ることは、活動の活性化につながるはずです。大学としては、学生の自主的な活動を大事にしながらいかに支援するかが問われていると考えています。