持続可能な未来を目指すファッション業界の課題と取り組み:池上夏樹兼任講師の学識

池上 夏樹 兼任講師の経歴

東京農工大学工学部繊維高分子工学科卒業、工学士。

東京都立繊維工業試験場、東京都立産業技術研究所、(地独)東京都立産業技術研究センターにて都内の繊維産業の振興のために、ニット、縫製、撚糸の技術開発と技術相談業務を担当、技術士(繊維)資格を取得。

専門は、繊維製品の製造、品質管理。

定年退職後、衣料管理士科目担当の教員募集があり、短大、大学、通信教育部の特任教授として

繊維や環境論等の理系科目を担当。この4月からは兼任講師、現在に至る。

ファストファッション

私は繊維材料学や衣服の製造、品質管理を長年担当しているのでもともと綿花生産や繊維製品製造に関心があり、環境論の授業も科学的な視点で述べることが多く、SDGs(持続可能な開発目標)は、環境論の授業の1テーマとして取り扱っています。

一方、学生たちの中には、低価格に抑えた衣料品を、短いサイクルで世界的に大量生産・大量販売するファストファッションに関心をもっています。そこで、SDGsを学生が関心をもつファストファッションと結び付け、環境論に対する学生の関心を高めることにしました。

ファストファッションでは低価格で衣服を購入できるので、衣服が気軽に廃棄され、衣服の購入量が増加し、綿花の需要が増大し、綿花栽培の環境問題が大きくなっています。また、低コストで衣服を製造するために、製造拠点がアジアに移転し、環境問題や労働問題が浮き彫りになってきました。

このような背景を踏まえ、私の授業の前半では綿花栽培の環境問題を中心に、後半はファストファッションの問題を取り上げることにしました。

SDGsの17の目標とBCIの活動

国連主導の持続可能な開発目標SDGsは、2015年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択され、国連加盟の193か国が2016年から2030年までの15年間で達成を目指す活動です。下図の開発目標のロゴは見覚えがあると思いますが、以前は具体的な活動内容が分かりにくいところがありました。

綿(めん)は代表的な植物繊維です。綿(わた)の木の種子に生える種子毛繊維で、インド、中国、アメリカ、アフリカなど世界各地で大量に栽培されています。BCI(ベターコットンイニシアチブ)は、綿花産業の発展や綿花生産農家の地位向上を目指し、世界20数か国で活動するNGO組織です。先進国では最新の綿花栽培の課題を採り上げる一方で、インドなどの発展途上国では綿花栽培の教育や指導も行っています。

綿花の栽培には以下の課題があります。

①綿(わた)の木の成長には多量の水が必要で、灌漑のために川の断流や散水による地下水の枯渇が発生します。

②綿花畑の除草作業は大変手間がかかり、現在は除草剤耐性のある遺伝子組み換え種子が開発され、特定の除草剤を1~2回散布すれば雑草を枯らせ、農作業が軽減されています。

③綿の木は害虫が付きやすく、殺虫剤散布が必要ですが、害虫抵抗性のある遺伝子組み換え種子が開発され、殺虫剤散布の手間が省け、農薬使用量も減りました。そのほか、土壌改善のための化学肥料の散布、大型機械による一斉摘み取りでは落葉剤(枯れ葉剤)も必要です。

遺伝子組み換え種子の普及率は9割に達していますが、綿花栽培は依然として課題が残されており、BCIは次のような活動を行っています。

SDGs 1 「あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」

SDGsの1番目の目標は、「あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」ですが、これに対して、BCIは農薬投入量を削減し、生物多様性を高め、責任をもって土地を使用し、綿繊維の品質、収穫量を改善し、持続可能な農業と収益率の向上を目指して貧困をなくすとなっています。

SDGs 3「あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を増進する」

BCIは綿花農家が有害化学物質の使用を削減および排除できるよう支援する。統合された害虫管理など作物保護の代替方法の採用、個人用保護具の使用など、安全な農業についての知識を深め、化学物質の使用、水と土壌の汚染に対処することを目指します。

SDGs 4「すべての人に包括的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を提供する」

BCI は世界中の綿花農家のトレーニングと能力開発を促進。農民は農業に関するベストプラクティスに関する教育とトレーニングを受ける。2016-2017年の綿花シーズンでは23か国で160万人の綿花農家に対して訓練を行いました。また、国を超えた知識の共有と学習も奨励している。

なお、オーガニックコットン(有機栽培綿)は、BCIコットンとは異なり、環境保護を目的として1980年代にアメリカ合衆国で始まったもので、化学肥料を3年以上使用していない農地において遺伝子組み換えでない種子を使用して有機栽培されたことを認証されたコットンです。

BCIコットンは現実的な対応を、オーガニックコットンは全コットンの生産量のうちの1%に留まっていて、理想的な対応を重視していると感じます。オーガニックコットンは高価格ですが、生産地の環境問題、農夫の健康問題の点では優れています。

▼ベター・コットン・イニシアティブについてはこちら 真に持続可能な綿花栽培を目指す「ベター・コットン・イニシアティブ」――下田屋毅の欧州CSR最前線

ファッション業界が抱える課題や問題点

アパレル産業が石油産業に次ぐ第2位の環境汚染産業と指摘されていても容易に理解ができません。

そこで、大量の衣服製造の裏側で起きていることを紹介します。

そもそもファストファッションとは?

「早くて安い」ファストフードになぞらえて、「ファストファッション」という言葉は2000年代半ば頃から使われ始め、2015年までの10年間で、ZARA(スペイン)、H&M(スウェーデン)、GAP(アメリカ)などの外資系ファストファッションの店舗数が国内で倍増しました。

パリやミラノ、NYにおける従来のモードファッションは開発から販売までに2年の歳月がかかるのに対して、ファストファッションは展示会やコレクション、都市部での流行などをベースに、短期間で商品を製造し、販売へと展開します。その結果、商品開発期間とコストを大幅に削減できますが、トレンドの後追いのため他ブランドとの差別化が難しく、最大の訴求ポイントが価格になります。そのため、大量生産・大量販売を前提に、頻繁に商品を入れ替え、消費者を呼び込みます。この大量生産・大量販売に基づくビジネスモデルが、ファッション業界が抱える重要な課題を引き起こしています。

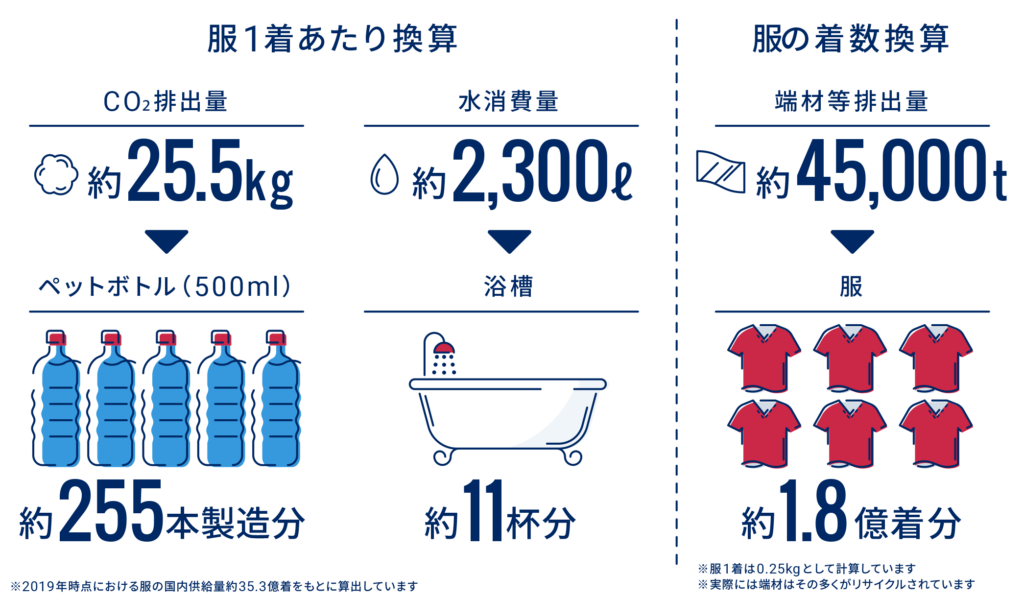

上の図によると、衣服1着を作るために使われる水は浴槽約11杯分、CO2排出量はペットボトル約255本分と換算されています。衣服を作る工程は、素材の調達をはじめ紡績、染色、縫製、輸送とサプライチェーンが非常に長く、大量の化石燃料と水資源が必要になるのです。

▼ファッション産業の国際的な課題についてはこちら 環境省_サステナブルファッション

ファストファッション業界の環境問題

環境問題① 水質汚染

衣服を製造するには大量の水が必要で、世界の工業用水汚染の20%は、繊維の染色と処理に起因しています。染色工程で、有害な化学物質が水中に放出され、これにより地下水や河川などの水質悪化、周辺地域の水資源の枯渇が懸念されています。

環境問題② 大気汚染

化学繊維の製造は、大量の化学薬品や有害物質を使用し、大気汚染の原因になり、製造にかかる温室効果ガス(GHG)排出量は、合計12億トンのCO2に相当し、これは世界の国際航空業界と海運業界を足したものよりも多い量です。

環境問題③ 大量の廃棄物

環境省の調査によると、日本で年間1人当たり約12枚の衣服が捨てられ、さらに1回も着られていない服が1人あたり25 着もあるといわれています。現在、捨てられた衣服の95%はそのまま焼却・埋め立て処分され、その量は大型トラック約130台分を毎日焼却・埋め立て処分していることになります。

環境問題④ 生物多様性の損失

アメリカ国内で栽培されている綿花には、成育に大量の水を必要とするうえに、年間1,000万トンもの殺虫剤が使われています。また、羊毛を得るために羊を放牧するだけでも土壌や水質が汚染され、生物多様性に影響を与えるといわれています。天然繊維は、原料の育成段階で大量の化学物質や化学肥料が使用されるため、決して環境にいいとはいえず、次第に土壌の質は劣化していきます。

巨大化したグローバルファッション産業、ファストファッション業界が環境に及ぼすダメージの大きさを示しています。私たちが低価格の衣服を購入し、短期間のうちにごみに出してしまうような生活スタイルは、巡り巡って私たちが暮らす地球環境にも悪影響を与えているのです。

ファストファッション業界の労働環境問題

現在、バングラデシュは、「世界の縫製工場」と呼ばれるほど世界の繊維産業の中心地です。ファストファッションは、低コストで大量生産することで利益を上げているため、安い労働力を必要としています。それが原因で、人権侵害にも及ぶような労働環境や労働条件が問題になっています。

労働環境問題① 低賃金

ファストファッション業界で働く労働者の多くは低賃金で、一部の国では最低賃金すら支払われていない、残業代が支払われないこともあります。そのため、労働に見合った報酬が得られず、搾取的な労働条件が常態化しています。

労働環境問題② 長時間労働

大量の商品を生産するため、1日12時間以上働くこともあり、労働者たちの健康にも悪影響を与えています。さらに、児童労働や強制労働などの人権侵害も問題視されています。

労働環境問題③ 劣悪な労働環境

ラナ・プラザ崩落事故

上の写真のラナ・プラザ崩落事故で、2013年、バングラデシュにある商業ビルのラナ・プラザが倒壊し、従業員など若い女性を中心に1,133人が死亡しました。原因は、多くの縫製工場をビルに入居させるために違法な増築を繰り返していたことです。その背景には、世界中の衣料品メーカーが安い人件費を求めてバングラデシュでの生産を進めていたことに起因しています。

この事件を契機に、ファッション産業における労働、人権問題が浮き彫りになりました。私たちが手にする安い衣服は、開発途上国での過酷な労働環境や条件のもとに生み出されています。ファストファッションは、その産業の大きさゆえに、自然環境と人々の労働環境にとても大きなインパクトを与えています。

アンドリュー・モーガン監督「The True Cost」、別名「代償」

このドキュメンタリー映画は、ラナ・プラザ崩落事故をきっかけに作られました。ファッション産業は労働依存度が最も高い産業で、世界で最も貧しい多数の労働者が衣服生産に従事し、その多くが女性です。これらの女性の多くは最低限の生活レベル以下の賃金で、危険な労働環境で、基本的な人権さえない状況で働いています。また、こういった労働者の搾取の問題に加え、ファッション産業は石油産業に続いて2番目に環境汚染の多い産業です。環境への負荷は全く持続不可能なレベルに拡大していることを訴えています。

人類は声を上げることできないもののために、声を上げるものがでてきた時に進歩します。このような声を無視せず時機を失わなければ前進します。そして、「誰かの利益は、他の人々を搾取することによって得られるものであっては決してならない」ということを理解することが大きな前進なのですと語っています。

ここでもファストファッションとSDGsの関係について確認します。

SDGs12「つくる責任つかう責任」との関わり

SDGs 12の「つくる責任 つかう責任」の目指す姿は、「より少ないもので、より大きく、より上手に効果をあげる」という生産と消費のあり方です。地球が抱えている環境や貧困などの課題を解決するには、少ない資源で効率よく生産すること、廃棄物を削減すること、ナチュラルなものを使うことが求められます。

SDGs 8「働きがいも経済成長も」との関わり

SDGs 8「働きがいも経済成長も」では、社会に生きる全ての人にとって無理のない持続可能な経済成長と十分な雇用機会を確保すること、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を促進することをゴールに定めています。「経済成長」と「働きがい」の両方をバランスよく伸ばし、より良い社会を目指していこうという目標です。

開発途上国の人々がディーセント・ワークを実現するには、コストを商品の価格に適正に反映させることが重要です。それは、「衣服の値段が上がるのは、働く人々の権利を十分に保障するものであって、これが適正な価格だ」と私たちが認識し、社会で合意を得ていくということです。

先進国に暮らす私たちが意識を変えることで、誰もが平等に働く機会が得られ、さらに安心できる職場環境で公正な賃金が受け取れる世界の実現に近づくことができるのです。

▼映画『ザ・トゥルー・コスト ~ファストファッション 真の代償~』についてはこちら 華やかなファッション業界の裏側の知られざる真実とは?

まとめ

ファッション業界は深刻な環境問題を抱えていて、最近は先進的な取り組みを行う企業が増加していることを知りました。私たち消費者は何ができるのでしょうか。

①本当に好きな服だけ買うこと、②必要以上に買いすぎないこと、③最大限に着まわすこと、④着なくなった服も資源として活用すること。⑤事前予約販売で売れ残りを抑え、廃棄量を削減するなどもあります。

環境論のSDGsのテーマを学生が強い印象の下に学習できたことが、学生の授業時の反応や授業アンケートから窺えました。