学び続ける力 リカレントストーリー – 高橋教授に聞く、武庫川女子大学の新たな学び

武庫川女子大学の紹介

1939年の創設以来、武庫川女子大学を核に、保育園、幼稚園、中学校、高等学校、大学院を有する一大総合学園に発展してきた学校法人武庫川学院。

これまでに高い知性と善美な情操と高雅な徳性とを兼ね備えた、約20万人の有為な女性を輩出してきました。「立学の精神」を教育の原点とし、「自ら考え、動く」人の育成を社会的責務として掲げています。

これまでの常識が通用しないような、急速に変化する新時代を私たちは生きています。人生という長い航海の中で、自分らしく生きるために、その行動や考えを支える自分だけの羅針盤を武庫川女子大学で手に入れて、多様な社会で活躍してほしい。その想いから「MUKOGAWA COMPASS」と名づけ、新たな人材教育方針を掲げました。社会を理解する力や“生きること”につながる専門性、自他を尊重する姿勢など、8つの資質と能力を育み、新たな時代を力強く生き抜く人材を育んでいます。

また、2020年に経営学部をはじめとする新学部・新学科が設置され、さらに2024年に歴史文化学科、2025年には環境共生学部を開設予定で、全13学部21学科の総合大学へと進化を遂げていきます。AIの進化、デジタル化の進展など目まぐるしい現代の変化に合わせて、武庫川女子大学も成長と挑戦を続けているのです。

学生たちには、スポーツや文化・芸術に親しみ、教養を高めてほしいと考えています。学問を通じて専門性を磨き、ポテンシャルを最大限に引き出して、納得いく進路に導けるよう努めるのが大学の使命です。そのため、産学、産官学連携などさまざまなプロジェクトに活発に取り組み、学内外にフィールドを広げ、社会人や共学の学生と交流して多様な学びや実践力を得ています。学生時代に身に付けた思考力、自立心、行動力は一生を描ききる力になります。

次代を担う多様な人たちが本学に集い、学内外で伸び伸びと学び、成長することを期待しています。

今話題のリカレント教育とは

最近リカレント教育やリスキリング、学び直しなどといったキーワードを耳にする機会が増えてきました。人生100年時代の到来に伴い、年齢に関係なく、就業後も積極的に学び直し、主体的にキャリアを形成する「リカレント教育」が大きな注目を集めています。

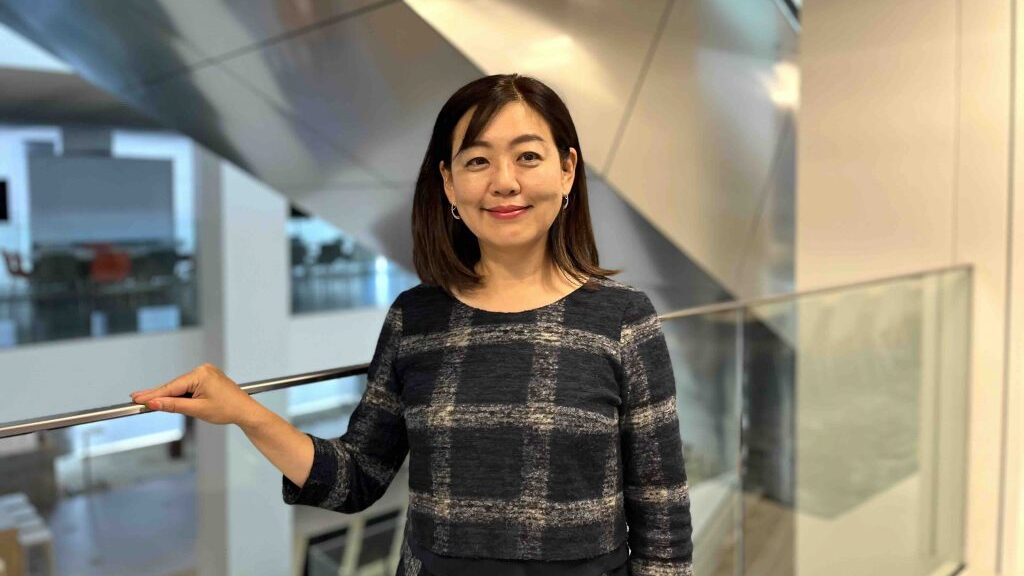

そこで今回は、2023年にリカレント教育センターを設立し、他大学とは異なる独自の取り組みで注目される「武庫川女子大学リカレント教育センター」について、センター長の高橋千枝子教授にお話を伺いました。

人生100年時代を見据え、日本政府が推進する「社会人の学び直し」

高橋千枝子教授(以下高橋氏):「リカレント(recurrent)」とは、「繰り返す」や「循環する」という意味を持つ言葉です。リカレント教育とは、学校教育を修了した後も、社会に出てから必要に応じて再び教育を受け、就業(仕事)と教育を繰り返すことを言います。

日本では、仕事を続けながら学び直すスタイルもリカレント教育の一環とされています。社会人が自身の仕事に関連する専門知識やスキルを学び直すことを意味し、「社会人の学び直し」とも呼ばれています。近年では、日本政府もこの取り組みを推進しています。

現在、平均寿命が延びたことや情報技術の進展、働き方改革などにより、生涯設計の選択肢が大幅に広がっています。例えば、会社をいったん辞めて留学する、転職や起業で新たな仕事を始める、子育てをしながら働く、定年後に新たな仕事に挑戦する、本業と副業を両立させるなど、社会に出た後も積極的にキャリアアップやキャリアチェンジしていくスタイルと環境が醸成しつつあります。

リカレント教育とよく似た概念として、リスキリングや生涯教育がありますが、それぞれには明確な違いがあります。リカレント教育は、社会に出た後に自発的に取り組むもので、本人が生きていく上で役立つ知識やスキルを習得することを目的としています。「働く→学ぶ→働く」というサイクルを繰り返す点が大きな特徴です。

これに対してリスキリングは、個人の意思ではなく、雇用主である企業が主導して従業員に新たなスキルや技術を習得させる教育を指します。そして、生涯教育は、生涯を通じて行うあらゆる学習全般を指します。学校教育や社会教育、さらには文化活動やスポーツ活動、ボランティア活動や趣味など、仕事に直接関連しない「生きがい」に通じる内容も学習の対象に含まれます。

近年注目されているリカレント教育とリスキリングは、「新しい知識やスキルを学ぶ」という観点では共通していますが、「取り組みの主体」や「学び直しの目的」が大きく異なることをご理解いただけるかと思います。

武庫川女子大学のリカレント教育への挑戦

卒業生のサポートに注力し、リカレント教育の“差別化”を徹底

―武庫川女子大学では、2023年4月に「リカレント教育センター」をオープンしたことが話題になっていますね。

高橋氏:2019年に学院創立80周年を迎えた本学は、新たに「一生を描ききる女性力を」というビジョンを掲げました。在学中はもちろんですが、入学前から卒業後の社会参画、さらなるキャリアアップに至るまで、学生の生涯に寄り添うことを目指しています。とは言え、20万人を超える卒業生のサポートが十分に行き届いていない現状があり、このままではビジョンの実現は困難です。そこで何をすべきか、考えた先に見えてきたのが「リカレント教育センター」の創設でした。

2020年、私は当時女子大で初めて設置される経営学部の開設に、準備段階から携わりました。新たな学部開設とともに、私が本学のトップ陣に提案させていただいたのが「リカレント教育の充実」です。

当時から、「オープンカレッジ」という生涯教育向けの公開講座を数多く実施していますが、これらは主にリタイア後の学び直しに焦点を当てたものであり、現役世代がキャリアアップを目指して学び直すためのサポートが不足していました。

これまではなんとなく各学科が“点”でやっていたというイメージです。しかし大学全体として、卒業生が体系的に学び直しができ、キャリアアップやスキルチェンジ、キャリアチェンジできる場を提供することが必要ではないか、と考えました。20万人を超える卒業生の学び直しをサポートすることで、彼女たち個々人にとってはもちろん、社会にとっても本学にとっても大きな意義を持つ取り組みとして成長することが期待できました。

そこから本格的な検討が始まり、約3年をかけて調査や体制づくりの準備を進めました。前職で培ったマーケティングリサーチや事業戦略策定の経験を活かし、卒業生へのアンケート、企業のニーズ調査、先行大学へのヒアリングなど、あらゆる観点から綿密なリサーチを行いました。他大学ではすでに、リカレント教育を推進しており、本学は後発組にあたります。そのため、他大学と同じことをやっても仕方ないですし、女子大学ならではの特性を生かした多角的な検討を行う必要がありました。

卒業生の利用にフォーカスするために、他大学で推進されている「女性リーダー育成」をあえて外し、「IT・DX」と「キャリア支援」の2本柱に絞る差別化戦略を打ち立てました。これは、本学が行った企業調査では、IT・DX関連について、もっと社員に学ばせたいというニーズがあったからです。

また、卒業生調査では、学び直しの次のステップとして転職や再就職の支援を求める声が多く寄せられました。こうした実質的なニーズに応える教育に注力し、本学ならではのリカレント教育を展開する方向で固めていきました。

学び直しから転職・再就職まで。利用者のニーズを的確に捉えた組織体制

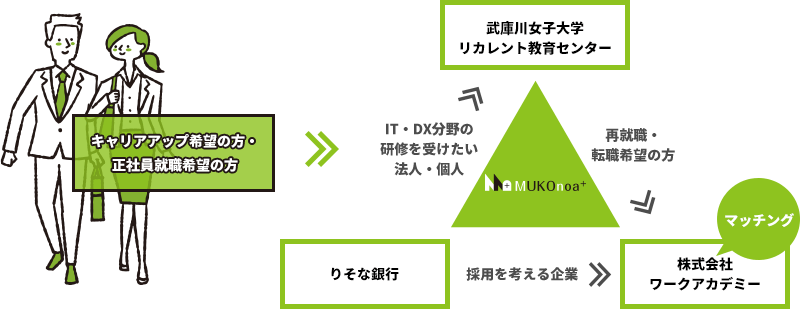

ニーズが明確化したことで、組織体制もより具体的に整備することができました。センターの開設にあたり、資格とキャリアのスクール「noa」を運営する株式会社ワークアカデミー、株式会社りそな銀行との三者協定を締結しました。

▼ 詳しくはこちら 武庫川女子大学リカレント教育MUKOnoa⁺ ( mukogawa-u.ac.jp )

本学は卒業生を含めた社会人への告知や講座提供、株式会社ワークアカデミーは講座提供とキャリア相談を担い、株式会社りそな銀行は求人企業の紹介を行う体制が確立されました。これにより、卒業生が安心して相談・学び直しができ、さらに転職や再就職までフォローを受けられる、理想的な循環を生み出すことが可能になりました。

専任教員を中心とした学内リソースだけでは、どうしても限界があります。将来にわたってセンターを安定的に運営するためには、外部との協働が必要であると判断しました。この選択が、本学ならではのリカレント教育の要となっています。

武庫川女子大学のリカレント教育の強み

開設1年余りで、卒業生の利用が飛躍的に伸長

-1024x683.jpg)

―オープンされてからの反響はいかがでしょうか。

高橋氏:念入りな調査と検討を経て、武庫川女子大学リカレント教育センターは、アクセスの良い阪急電鉄「西宮北口駅」すぐそばに誕生しました。ここに至るまでの道のりは決して短いものではありませんでしたが、すでに手応えは感じています。開設からわずか1年余りにして、卒業生のキャリア相談は1,000件を超え、社会人の学び直しやその後の転職・再就職に向けた総合的な支援が着実に実現しつつあります。

開設後も、卒業生への認知度を高めるために活動を積極的に行いました。同窓会での紹介や、卒業生へのメールマガジンやダイレクトメール、同窓会報での告知、各学科の先生方から卒業生への告知など、繰り返し丁寧に情報発信していく努力を怠りませんでした。その結果、リカレント教育センターの存在が徐々に卒業生の間で認知され、定期的にカウンセリングの申し込みが寄せられるようになっています。

利用者にとって、“心の拠り所”になるような場所を目指して

利用者はITやDXの勉強をする場合もあれば、学び直しと並行して転職活動を行ったり、最初から再就職を目指して取り組んだり、履歴書の書き方について相談することもあります。そのため、相談内容は個々のニーズに応じて多様です。

しかし、その細やかなニーズに寄り添うことができる点が、本学のリカレント教育の強みだと思っています。他大学のリカレント教育では、基本的に学び直しが中心であり、その先の支援には踏み込んでいない場合が多いのが現状です。

私自身、センター立ち上げ時の調査中に感じていたのが、ニーズの多様性です。学び直しだけを希望する方もいれば、学び直し後に就職を目指す方、とりあえず現在のスキルで転職できるところを探してほしいと考える方もいらっしゃいます。彼女たちの声を聞けば聞くほど、その声を尊重し、その先を共に考えることの重要性を改めて認識しました。

そのため、最初のカウンセリングが非常に重要になっています。本学のリカレント教育センターでは、プロのキャリアアドバイザーによる無料のキャリアカンセリングを実施し、ニーズを詳細に把握します。学ぶべきスキルに関するアドバイスだけでなく、キャリア形成に対する不安や悩みについても幅広く相談することができます。

ニーズや本人の描く未来像に応じて、「そのキャリアを目指すなら、今必要なのはこの勉強かも」「今のスキルをさらに活かすなら、こんな会社があるから受けてみない?」と、具体的な提案ができます。初めは利用者が現状の愚痴を吐き出すだけの場所であってもいいと思います。一人ひとりが少しずつ自分に向き合いながら、安心して将来設計を考えられる拠り所となることを目指しています。

―実際の利用者は20代の方が多いとお聞きして、少し驚きました。リカレント教育と聞くと、一般的には30〜40代のキャリア層がメインターゲットだと想像していました。

高橋氏:20代の方がコンタクトしやすいというか、まだ大学との接点が密だからかもしれません。やはり卒業して年数が経てば経つほど、母校との縁がだんだん薄くなり、疎遠になっていく傾向にあるのではないでしょうか。

また、かつてと異なり、一度就職した企業で生涯働くという意識を持つ人は減少しているように感じます。就職した企業で自分と合わない、または将来性が見えないと感じた場合、20代の方々は比較的早期に転職を決断し、軌道修正を図る傾向があるようです。

今よりも働きやすい会社に移りたいというシンプルなニーズだけでなく、5年後、10年後の自分自身の将来性を見直したいと考えるケースもあります。特にコロナ禍でさまざまな制約がある中、十分に就職活動(業界研究や企業研究)を行えなかった世代の中には、自分自身の現状の見直しを考えている人が一定数存在しています。そのため、20代の転職相談が比較的多いという印象があります。

卒業生だけでなく、地域企業へも開けたセンターに

―社会に出てもすぐに相談できる先があると言うのは、とても心強いですね。

高橋氏:何よりも今は、卒業生たちにもそのように感じていただけることを目指しています。

本学のリカレント教育センターでは、「無料キャリアカウンセリング」を入り口に、「実践的で多彩な講座」、そして「受講後を含めた一体的な支援」へとつなげていくことをミッションに、キャリア支援に取り組んでいます。

提供している講座は、株式会社ワークアカデミーが展開する講座を企業へのリサーチ結果をもとに再編集し、さらに専任教員によるDXスペシャル講座なども展開しています。スペシャル講座については、西宮市内の企業の経営者や管理職の方々にも受講していただいています。

対象によって、求められる講座が全く異なるのが興味深いですね。一般的に卒業生の20代の若い女性は、手堅くWord、Excel、PowerPointなどの利用スキルを証明する国際資格「MOS(Microsoft Office Specialist)」関連のスキルアップを目指すケースが多く見られます。

また、デザイン関連も人気で、新たにイラストレーターを学び、Webデザイン業界への転身を考える人も少なくないようです。それに対して、スペシャル講座のDXやAI活用になると、企業経営者や経営幹部の方々が受講しており、年齢層も高い男性に支持されています。

ちなみに2023年10月には法人向けに経済産業省「デジタルスキル標準」に準拠した「DX人材育成プログラム」をリリースしました。このプログラムはEラーニングで完結できるという点が魅力で、西宮商工会議所による令和6年度人材育成補助金の対象となりました。リカレント教育センターを安定的に運営していくためにも、常に幅広いターゲットを視野に入れた集客と収益性を意識しつつ、今後も新たな取り組みを続けていく予定です。

ライフスタイルに合わせて学習計画を立てられる自由度の高さが魅力

―ちなみに講座の受講から修了までのカリキュラムなどはどのように設定されているのでしょうか。

高橋氏:例えばデザインに必要なイラストレーターの技術を習得するためには、約15時間の学習が推奨されます。受講者は、自分の都合に合わせて講座を予約して、対面で受講するか、遠隔でライブ授業を選択することができます。

このシステムは、比較的自由に学習を進めることができるため、多くの方から好評を得ています。特に、働きながらでも無理なく学習していくことが可能である点が高く評価されています。

実際に受講生からは、「自分で学習計画を立てて、自分のペースで進められるのがいい」という声をよく聞きます。また、仕事やプライベートを優先して、例えば出張や長期旅行などの際に一時的に学習を休むことができる点もメリットの一つです。さらに、「転職相談が同時に行える」という点も評価が高いポイントです。学び直した知識・スキルが次のキャリアに直結するため、受講生たちの学びのモチベーションも向上していると実感しています。

学びの“その先”があることこそ、武庫川女子大学リカレント教育の最大の強み

―学んで終わり、学びっぱなしではなく、その先(再就職・キャリアチェンジ)に着実につながっていることがやはり重要なのですね。

高橋氏:リカレント教育センターでは、社会人向けの合同企業説明会も定期開催しています。地元の企業と連携し、中途採用活動にも積極的に取り組んでいます。参加者20名ほどの小規模開催にしており、参加企業とじっくり話ができるようにしています。その場で個別面談をすることも。実際にマッチングが成立して、内定が決まったケースもあります。

このようなリカレント教育センターでの取り組みとその結果が、大学全体の価値向上にもつながっており、非常に良い流れになっています。保護者向けの説明会や附属の中学・高校での紹介を通じて、生涯にわたって寄り添うという姿勢を示すセンターの存在が大学のアピールポイントとなってきています。

もちろん、学内でも急速に浸透しています。理事会や職員の部門長会議、FDの場(教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み)などで、しっかり活動報告を続けてきた賜物だと言えます。数字だけでなく、各学科の卒業生から寄せられた具体的な相談内容を共有することで、教育内容の改善にも役立っています。

今後の展望

―リカレント教育センターの今後の展望をお聞かせください。

現在の利用者は20、30代の卒業生が中心になっています。今後は、総合大学の強みを活かして学び直し分野の拡大を図るとともに、卒業生だけではなく一般の女性社会人、さらには男性社会人にも門戸を広げ、働く意欲を持つあらゆる人々のキャリアを継続的に支援する施設へと発展させたいと考えています。

実際に、商工会議所との連携や経済産業省事業(パートナー企業)の指定などにより、卒業生以外の申し込みが増えており、少しずつその兆しが見えてきているのは嬉しい変化です。2024年5月からは利用企業への西宮商工会議所からの助成も開始されましたので、より地域に開かれた、年齢・性別関係なく利用できるキャンパスの実現を目指していきたいと考えています。

―最後に、読者の皆さまへのメッセージをお願いします。

時代の変化やITの進化により、大学時代に得た知識が社会の最前線で通用し続けるとは限らなくなっています。せっかく頑張って資格を取得して就いた仕事も、数年でロボットに置き換わる可能性が否定できない現代においては、少なくとも3年単位で「今の仕事に必要とされているスキルを習得できているか」や「自分の能力が今の職場で活かせているか」を自問自答する時間が必要になってきます。

また、女性には出産や育児といった男性よりも大きな負担が生じやすいライフイベントが存在します。そのため、一度キャリアを離れることになっても、学び直して新たなスキルを身につければ、転職や再就職を通じてキャリアを再構築することが可能です。

そのようにして、年齢に関係なく多くの女性が一生を見据えたキャリアを描けるよう支援したいと考えています。武庫川女子大学リカレント教育センターが一人ひとりの力を引き上げ、日本全体を活性化できる存在になれれば嬉しいです。