SDGs 大学プロジェクト × Nara University of Education.

目次

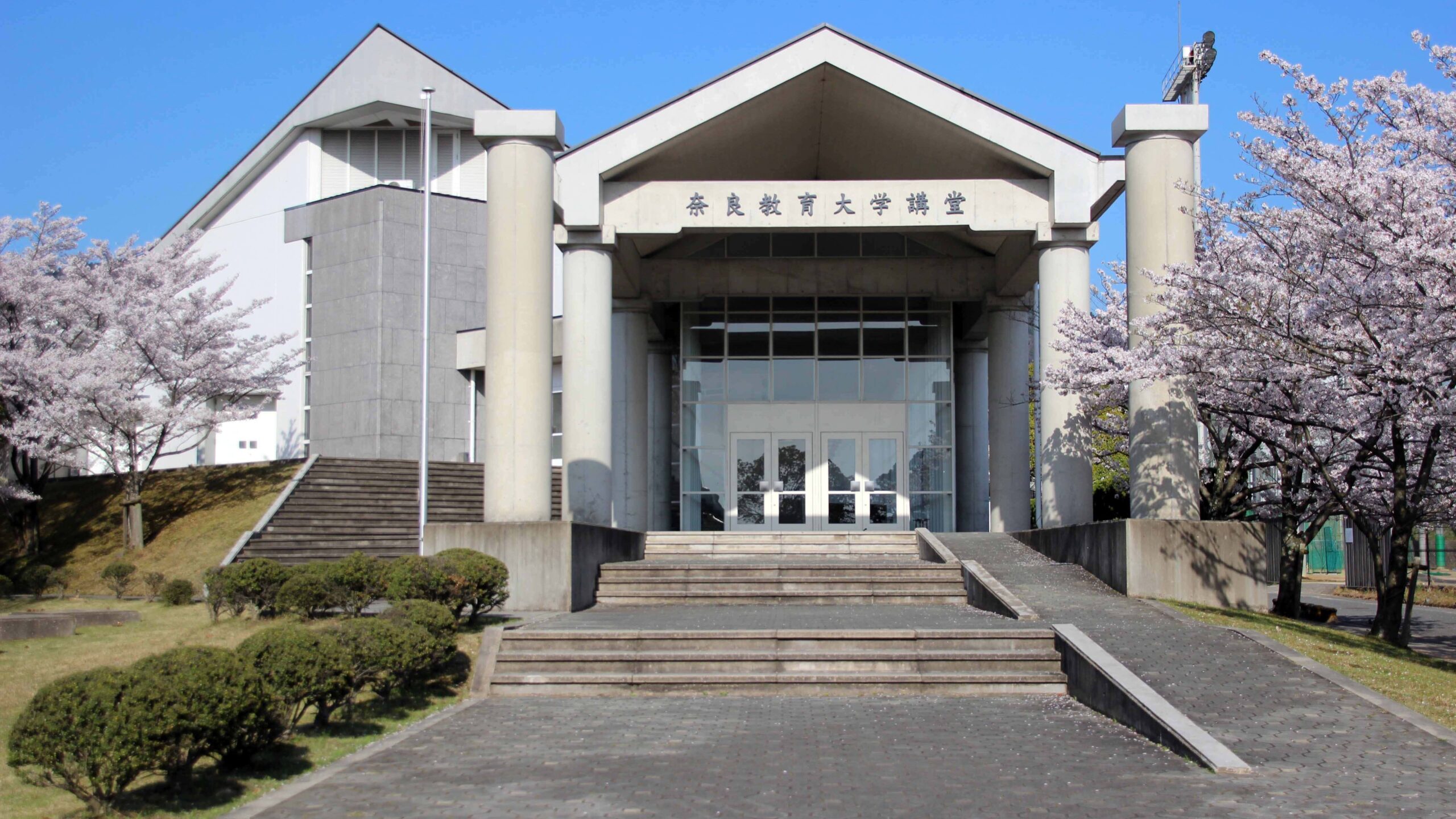

奈良教育大学の紹介

奈良教育大学は、1888年(明治21年)に設置された奈良県尋常師範学校を起源とし、130余年の長きにわたって教員養成と教育研究に努めています。

2007年(平成19年)には、大学として全国初のユネスコスクールに認定され、それに続き認定された全附属学校園とともに、「持続可能な開発のための教育」(ESD:Education for Sustainable Development)を推進しています。

また、2022年(令和4年)4月1日には、奈良女子大学と法人統合し、「国立大学法人奈良国立大学機構 奈良教育大学」として新たなスタートを切るとともに、同年に「ESD・SDGsセンター」を新設し、ESDの実践・研究の国際的推進拠点として世界をも牽引していく大学をめざし、ESDを特色とした教育活動に取り組んでいます。

ESDに取り組まれたきっかけ

–奈良教育大学がESDに取り組むようになったきっかけを教えてください。

私の師である田渕五十生先生が本学に所属されていた当時、ESDに取り組むきっかけ作りの中心的な役割を果たされたと伺っています。

田渕先生が所属していた日本国際理解教育学会で行われた「これからの教育はESDが重要になるだろう」という議論を受け、田渕先生自らが本学に働きかけた結果、2007年に日本の大学では初めてのユネスコスクールに認定されたことが、本学がESDに取り組むこととなったきっかけです。

文部科学省は、ユネスコスクールを「学校現場におけるESDの推進拠点」と位置づけています。本学は教育大学として、ESDの指導ができる教員を育成する方針を掲げ、教員養成と教員研修に注力したESD推進に取り組むようになりました。

–中澤先生自身がESDに興味を持ったのは、奈良教育大学で開かれたユネスコ東アジア地域世界遺産教育国内ワークショップがきっかけだったと伺いました。具体的にはどのような内容だったのでしょうか?

そもそも、そのワークショップに参加することになったのも、田渕先生から「奈良教育大学でワークショップを開催するから来ないか」と誘っていただいたことがきっかけでした。

ワークショップで、ヴォルガ川沿いに位置する16の国の学生が連携してヴォルガ川の保全に取り組む「ヴォルガ川プロジェクト」に関するニーデル・マイヤー博士の講演を聴き、非常に感銘を受けたのです。

当時、私は教育委員会の指導主事を務めていましたが、「今後の教育は、個人主義から共同で何かを達成できる人間を育てる方向、つまり競争から協創へと変わっていくべきだ」というメッセージを感じました。周囲の人と協力して新しいものを創ったり、目標に取り組むこと、それがまさにESDの精神そのものです。このワークショップをきっかけに、私は15年以上にわたりESDに関する研究を続けています。

大学におけるSDGsへのアプローチの考え方

–奈良教育大学のSDGsへのアプローチの考え方について教えていただけますか?

SDGsは「17の目標」から成り立っています。これらは目標で、目的は持続可能な社会を実現することです。

「持続可能な社会」という高い山があるとすると、山頂に到達するためのアプローチ方法はさまざまです。SDGsの各目標を山登りの際の道標(みちしるべ)だと考え、山を登る過程で各目標をクリアしながら登頂を目指すというイメージです。

SDGsの目標は互いに関連し合っているため、各々が自分にとって身近な目標を選んでスタートし、目標同士の関連性を理解しながら、それぞれが自分ができることを行動化していくことが重要です。この過程を経て、最終的には「持続可能な社会」を目指していくのです。

そして、山頂を目指す上で、4つの大切なポイントが存在します。

–4つのポイントとはなんでしょうか?

1つ目は「国際協力」です。SDGsは日本だけではなく、国際的なスケールで取り組むことが重要です。2つ目は「技術革新」です。最近のモビリティ分野の進化をはじめ、新しい技術を活用して課題に取り組むことが求められます。3つ目は「新しいシステム」です。例えば、男性の育休取得を推奨して育児参加を促すことは、少なからずジェンダー平等に寄与しています。これら3つは非常に大切ですが、最も重要なのは4つ目の「多くの市民の参加」です。

どのようなことかと言うと、私は古都奈良の文化財などの歴史文化遺産を通じたESDの研究をしていますので、東大寺の大仏様を例に挙げて説明しますね。

まず大仏様を作った目的は、743年に聖武天皇が示した「盧舎那仏造顕の詔(るしゃなぶつぞうけんのみことのり)」に記されています。

1つ目の目的は「乾坤相泰(けんこんあいやすらかに)」。「乾坤」とは「天と地」を意味し、これはSDGsの目標13の「気候変動に具体的な対策を」と目標11の「住み続けられるまちづくりを」に関連しています。

2つ目は「動植咸栄(どうしょくことごとくさかえん)ことを欲す」。これはすべての動植物が栄えることを意味し、まさにSDGsの目標14の「海の豊かさを守ろう」と目標15の「陸の豊かさも守ろう」に繋がります。

しかし、大仏様は天皇の声だけで完成したわけではありません。重要なのは、多くの市民が賛同し、協力したことです。東大寺の記録によれば、延べ260万人の民が協力し、大仏様が完成したとされています。SDGsも同様に、多くの市民の参加が不可欠です。

市民の参加を促進するのが、教育です。教育を通じてSDGsの重要性を伝え、自発的に行動を起こす市民を育成することが目指されています。本学ではこのような教育を「ESD」と捉え、「与えられた指示を実行するだけではなく、自ら考え、身近なことから実践しましょう」と投げかけられる教員を育てようとしています。

「奈良SDGs学び旅」について

–奈良教育大学が構成団体に加盟されている「奈良SDGs学び旅」について詳しく教えていただけますか?

「奈良SDGs学び旅」は、奈良にある世界遺産に触れながらSDGsについて学ぶことができる、「旅マエ・旅ナカ・旅アト」の3段階で構成された学習プログラムです。

はじめの「旅マエ」では、奈良を訪れる中高生たちにSDGs学び旅ガイドブックが配布され、それに基づき訪問予定の世界遺産に関する事前学習を行います。「旅マエ」では、奈良での注目ポイントを伝えるようにしています。

重要なのは「旅ナカ」です。例えば、旅マエで東大寺について学んだ生徒たちが実際に東大寺を訪れると、大仏様の圧倒的な大きさに驚かされるだけでなく、大仏様のつぎはぎの部分やひび割れなど、大仏様の歴史を感じる部分にも注目するでしょう。

大仏様は過去に2度の火災に見舞われ、一部が溶けたり損傷を受けてしまっています。東大寺のすごさは、焼けてしまった大仏様を新たに作るのではなく、昔の人々の思いを受け継ぐために焼け残った部分を修復しながら大仏様を守り続けていることです。旅マエでこのような背景を知っておくことで、実際に大仏様を見た際の感動が深まります。奈良時代から現代まで、大仏様をシンボルとして、SDGsに取り組んできた多くの市民が存在したことに気づいたとき、生徒たちの価値観や行動に変容が生まれると考えています。

さらに、生徒たちの学びをサポートするため、少人数のグループごとにESDの視点で生徒たちを気づきに導く研修を受けた地元の観光ガイドが同行します。観光ガイドの熱意ある説明を通じて、生徒たちは大仏様の価値を深く理解し、感動し、心を動かされます。ESDは、感動と感性を通じて人々の価値観と行動を変えるものだからこそ、実際の場所に足を運び、本物に触れることが非常に大切です。

最後の「旅アト」では、奈良から帰った後も生徒たちの学習は続きます。ガイドブックの最後のページ「奈良から帰ってきたら考えよう」という項目では、地元の歴史的文化財や遺産がなぜ大切にされているのか、どのように継承されているのかを考えることを推奨しています。文化財を守るだけでなく、多くの市民が参加して実現できることに焦点を当て、生徒たちに何ができるかを問いかけるのです。

旅マエの段階で、生徒たちには「大仏様の前で『持続可能な社会作りのため、私はこのような取り組みをします』と心の中で宣言できるように準備してきてください」と伝えています。この誓いが旅アトの学習を通じて強化され、生徒たちの行動が変わればいいなと思っています。

ただ残念ながら、奈良から帰ったあとにどのような勉強をしたかということは、まだ聞くことができていないのが現状です。

–それが「奈良SDGs学び旅」の今後の課題となるのでしょうか?

そうですね。この学び旅は本学だけではなく、「奈良新しい学び旅推進協議会」といって多くの関係者が協力して行っているプロジェクトです。全員が「旅アト」についても真剣に考えており、今後は各学校がオンラインでつながり意見交換や成果発表会を行う「奈良SDGs学び旅プレゼンスタジアム」という新たな計画を立案中です。

地元に帰った中高生が学び旅で得た知識や取り組みを活かし、オンラインで情報交換してお互いに視野を広げたり、学び合うきっかけ作りができる機会を提供したいと考えており、年度内には実施できるよう準備を進めていると聞いています。

新たな教育が現代の子ども達に与える変化

–「奈良SDGs学び旅」などの新たな教育が、現代の子どもたちにどのような影響や効果をもたらすことを期待されていますか?

改訂後の学習指導要領に「持続可能な社会の作り手を育成する」と記載されたことから、これからは学校教育でも新たなアプローチが広がっていくだろうと考えています。そうなると、新しい教育を受けていないのは我々大人の世代ですよね。しかし、大人になって考え方を変えることは容易ではありません。そこで、若い世代が大人たちに働きかけ、社会全体の変革を促進していけるようになれば良いなと思っています。

ESDでは、個人の行動変容だけではなく周囲の人々を巻き込むことも非常に重要視されています。地域社会での活動に周囲の大人を巻き込んで変革を促進していく取り組みが、今後ますます拡大していくのではないでしょうか。

具体例として、熊本県菊池市では、中学生が中心となって住みやすく幸せな地域作りに取り組んでいます。中学生は、放課後に高齢者の家を訪れて会話を楽しんだり、庭の手入れを手伝ったりしているのです。

中学生とお年寄りが日常的に交流することで、人と人とのつながりやコミュニケーションの重要性を再認識することができます。人間社会を築くのは、他の人々とのつながりです。子どもにもできることが、どんな人にとっても住みやすい社会を築く一助となります。このような活動が社会を変革していく一環となり、子どもから大人に対し変革が促されていくことを期待しています。

「ESDティーチャープログラム」について

–奈良教育大学様では、持続可能な社会作りの担い手を育むため「ESDティーチャープログラム」を設けられていると伺いました。どのような背景で始まったのでしょうか?

平成27年度の日本/ユネスコパートナーシップ事業において、ESDを推進する教師に必要な能力を明確にし、それを育成する研修プログラムを構築するという項目があり、そこに本学が採択されたことに始まります。

当時、ESDはまだ広く知られていない時期でした。全国の教育委員会に対してESD研修の実施状況を調査した結果、実施していたのはわずか11か所でした。この状況を踏まえ、本学の関係者や全国のESD研究者と協力し、先進的にESD研修を行っている教育委員会や実践家31名から情報を収集しました。その情報を基盤にして構築されたのが「ESDティーチャープログラム」です。

–プログラムの内容について詳しく教えていただけますか?

このプログラムは、全5回で構成されています。第1回の研修ではSDGsに関する理解促進に焦点を当て、第2回ではESDの学習理論を学びます。第3回では優れた実践事例を分析し、第4回では参加者自身がESDの単元構想案を作成し、それを仲間と共有して意見交換を行います。

最後の第5回では、参加者が作成したESD学習指導案の相互検討を行います。その後、本学の教授陣による審査を受けます。修正やフィードバックを経て承認されたESD学習指導案は本学の教授会に提出され、そこで承認が得られた方に「ESDティーチャー」としての認定証が授与されるのです。現在、全国で約400人の方がESDティーチャーに認定されています。

今後の展望

–最後に、今後の展望についてお話いただけますか?

2024年2月17日に、本学では初となる「奈良教育大学 ESD・SDGs センター国際シンポジウム」を開催する予定です。このシンポジウムには、韓国やフランス、アメリカなどから専門家の方々が参加し、各国がどのようにESDを展開しているか情報提供をしていただきます。ESDティーチャーや学生に参加を促し、ESDが日本だけでなくグローバルな教育であることを実感する機会になってほしいと考えています。

気候変動や環境の劣化をはじめ、昨今では核兵器の廃絶や平和の重要性も高まっています。このような国際的な問題は、日本国内でESDに取り組んでいてもなかなか実感が湧きにくいことがあるため、国際シンポジウムを通じて参加者の視野を広げ、国際的な視点から今後の時代がより平和なものになる可能性を模索していきたいです。

また、もう一つの展望として、ESDティーチャーやESD研究会の活動をさらに拡大していきたいと考えています。現在、ESDティーチャーは約400名ですが、彼らは全国各地に分散しているのではなく、一定の地域にまとまっています。これは、我々がESDティーチャープログラムを現地へ持ち込んで実施していたためです。

例えば、昨年と今年は屋久島へ行き、ESDティーチャープログラムを実施しました。この活動によって屋久島の先生方がESDの勉強会を立ち上げようという気運が高まっています。沖縄県や福岡市、山形市には、すでに研究会が立ち上がっています。

オンラインの環境が整ってきたことで、場所に依存しない推進が可能となりました。今後はこれらの研究会が連携し、オンラインで交流することで、質の高い教育活動を促進していきたいと考えています。また、ESDティーチャーのネットワークも拡大させ、人数を増やしていきたいです。多くの方々と協力しながら、今後のESDの活動をさらに推進していきたいと思っています。