SDGs大学プロジェクト × University of Human Environments.

今回の取材において、私たちは各地の自治体と連携しながら、SDGs(持続可能な開発目標)や地域創生の支援に積極的に取り組んでいる、環境教育センター長である谷地先生にお話を伺いました。

目次

人間環境大学の紹介

人間環境大学は心理学部、環境科学部、看護学部、松山看護学部、総合心理学部の5学部8学科で構成されています。どの分野もこれからの社会を支える重要なフィールドであり、そのフィールドで活躍できる未来人を育み、“人間”と“環境”に向き合うことの大切さを伝えていきます。

さらに2025年4月には、愛媛県松山市にある松山道後キャンパスに「総合環境学部 フィールド自然学科、環境情報学科(いずれも仮称)」を設置構想中であり、6学部10学科の大学として、より専門性を重視した学びの場へと進化していきます。(設置計画は予定であり、変更となる場合があります。)

大学の特長として、どの学部も教員の多くが博士課程修了・博士号取得者であり、実務・研究経験の豊富な教員が、担任制のもと少人数教育を展開し、学生の皆さんの勉学・生活全般をサポートします。

また諸領域について専門的に学ぶことができるよう工夫されたカリキュラムは、学びの分野における基礎から高度な専門に至るまで、講義と実習を織り交ぜ、実践的な使える知識・スキルが身に付けられます。

その他、授業の重要ポイント、予習・復習事項、そして履修判定指標までも示された詳細な「コマシラバス」や、年間4回の授業アンケートによる学生の意見を活かした授業改善など、質の高い教育を保証するための独自の取り組みを行っています。

環境科学部の紹介

本学の環境科学部では、「フィールド生態学科」と「環境データサイエンス学科」の2つの学科を設置しております。

フィールド生態学科では、野外実習を通じて自然に触れ、森、川、海などのフィールドでの陸生動物と水生動物の生態に焦点を当て、さらに森林や農業における生態や課題について学びます。時には化学実験なども行いながら、生態系全体を俯瞰し、理解することに重点を置いています。

環境データサイエンス学科では、フィールドで収集した情報を含め、私たちの生活に関連する多様な情報や課題を収集し、データ解析を行います。人間の生活もまた、環境問題の一側面であり、その課題に真摯に向き合わなければ、最終的には環境の改善は望めません。

近年、データサイエンティストという職業やデータ解析に対する関心が高まっていますが、本学の環境データサイエンス学科は、社会学、経済学、経営学なども含む幅広い社会科学と、データ解析に係る情報学の二つの側面を組み合わせ、環境問題にアプローチしています。

環境科学部は、この2つの学科を通じて、環境全体の問題解決に積極的に取り組んでいます。

自治体と連携したSDGsや地域創生への取り組み

自治体と連携した取り組みについて、お話を伺いました。

愛知県西尾市との包括連携協定

本学は、愛知県西尾市と包括連携協定を締結しております。西尾市には、有人離島の佐久島があります。現在 島の人口は200人を下回り、人手不足の問題に直面しています。経済が回らないことに加えて、畑作や森林の管理といった地域資源の活用に関わる作業に従事する人材も不足している状況にあります。

先に述べた通り、環境データサイエンス学科は、情報学と社会学の両視点から、社会的な課題に対処する使命を担っている学科です。このため、学生と教員は現地に赴き、地域の方から直接問題の本質を聞き取り、その課題に対してどのような解決策を提案すべきか、また情報学の技術をどのように応用して課題を解決できるのかといった教育・研究を進めています。

さらに、佐久島に関しては、愛知県の離島振興事業「あいちの離島ワーケーション等推進事業」(受託者:株式会社JTB)が実施されております。学生は2日間の合宿に参加し、地域の方々との交流やフィールドワークを通して、島に存在する地域課題の解決に向けて取り組んでいます。

このような活動を通じて、地域社会との連携を深め、実践的な課題解決に向けた研究と貢献を行っております。

佐久島の「アグリ・スマートシティ」プロジェクト

ANA総合研究所が推進する地域活性化プロジェクト、「アグリ・スマートシティ」の実証実験に、私たちは積極的に参加しています。

この「アグリ・スマートシティ」とは、地域で生活しながら、リモートワークによる都会の仕事と、農業など地元の仕事を両立して、多様なライフスタイルを享受できる新しい街(コミュニティ)づくりの取り組みです。

西尾市とANA総合研究所との協力のもと、佐久島で地域課題解決のためのワークショップを共同で開催いたしました。私たちの技術力を活かし、地域の抱える課題をどのように解決していけるかを模索しています。

具体的には、人口減少を食い止めるために、地域の魅力をどのように発信していくべきかを検討し、また、人々の移動パターンをGPS技術を用いて分析するなどして、課題の解決を目指していこうと思います。

佐久島の藻場再生活動

佐久島において、ブルーカーボンへの取り組みが本格化しております。企業が活動を展開する際、避けて通れないのは二酸化炭素の排出ですが、これを抑制しなければ地球温暖化の進行は避けられません。

削減には企業自体の努力が不可欠ですが、最近では企業が排出した二酸化炭素を相殺するためにクレジットを購入する仕組みが広まっており、その一環として「Jブルークレジット」が注目されています。

そもそも、二酸化炭素は本来、大気に放出された後、自然界によって吸収されます。海も二酸化炭素を吸収する役割を担っており、その一つとして浅瀬に生育する藻類は二酸化炭素を吸収しています。藻類の増加は地球にとって有益であるため、藻類の増加に向けた取り組みが拡大しています。

佐久島には周辺に藻類の生育地である「藻場」と呼ばれる領域が広がっており、地域の中学校は長らく藻場の再生活動を行ってきました。今年、本学と企業関係者もこの藻場再生プロジェクトに参加し始めました。増加したアマモ(藻類)の量に基づき、吸収される炭素の量を試算することが可能です。企業はこの試算に基づいてクレジットを購入し、排出量を相殺します。

この再生活動は経済活動にも寄与し、SDGsの観点からも重要な活動です。学生たちも卒業研究の一環として参加しており、今後は授業や有志の学生を連れて現場を訪れ、学生たちの意識向上に結びつけば、と考えています。

環境教育センターとしてのSDGsに関する取り組み

次に環境教育センターとして、具体的にどんな活動を行っているのかを伺いました。

環境保全セミナーを開催

学内で月に1回程度、環境保全セミナーを開催しております。このセミナーでは、私たちの学びに関連する企業の方々や行政関係者、動物園など、環境保全の専門家の方々をお招きし、貴重なお話を伺っております。当初のセミナーの開催目的は、学生が将来の就職活動において、どのようなステップを踏むべきかという疑問を解決し、実際に働く方々の体験や思いを聞く機会を提供することでした。

最近では、SDGs(持続可能な開発目標)の17個の目標に向けた取り組みに焦点を当て、講演内容に加え、具体的な取り組み事例についてもお話しいただいております。これにより、環境保全における実践的な知識や視点を学ぶことができ、より理解を深めることができる場として、セミナーの役割も変化してまいりました。

ネイチャーダイバーズの活動

自然環境のことを学ぶなら、実際に自然の中に入っていこうというコンセプトのもとで「ネイチャーダイバーズ」という活動をしています。この取り組みは、授業とは独立した有志によるものであり、学生と教員が協力し合って展開しています。

例えば、本学の近くにある岡崎市の北山湿地は天然記念物として指定されており、その管理には人手不足という課題があります。

自然を守るためには、その環境に応じた保全の知識はもちろん必要です。それだけではなく、その環境を維持管理する人や、保全活動に参加する人の確保も必要です。人材育成として、この両面からのアプローチが必要と捉え、現地に足を運び、課題解決に取り組んでいます。

学生が主体となっている活動

環境教育センターでは、学生の活動を積極的にサポートしています。今年の10月初旬に開催された「AICHI SDGs EXPO2023」において、学生たちがブースを出展しました。これは、学生たちが自主的に行う年間活動を発表する場であり、各地での環境保全活動や学内のサークル活動が主な内容です。

学内には、「環境クラブ参画と資格」というサークルがあり、外来種の駆除活動や近隣小学校でのSDGs関連の出前講義を行っています。

他には、「古着回収プロジェクト」という取り組みでは、学内の教職員や学生たちに呼びかけ、使わなくなった古着を収集し、海外の困っている方たちに提供しています。このプロジェクトは、SDGsと結びつけることで、海外を含む貧困問題にも貢献しており、学生たちの理解を深める契機となっています。また、環境保護に向けて、廃棄物と汚染を最小限に抑える「サーキュラーエコノミー」や、無駄を減らし再利用する「3R」の概念にも焦点を当てています。

学生たちには、自ら考え行動することの大切さを指導しており、学生側もそれを理解し、実践しています。環境教育センターは、学生たちが自らの力で持続可能な未来を築くための支援を続けてまいります。

環境省30by30

生物多様性保全について、国の施策に協力しております。現在、環境省では「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」というプロジェクトが進行中です。このプロジェクトは、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全することを目標として、生物多様性保全の区域に指定するという国際的な取り組みです。しかし、日本国内においては、国が管理している土地や管理区域だけで30%を確保することは難しい状況です。

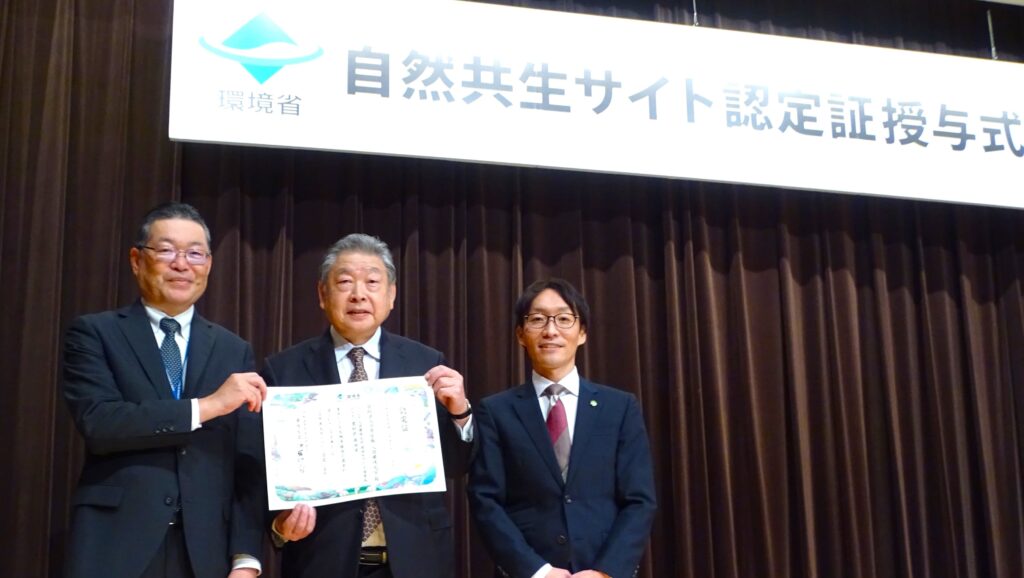

このため、民間企業や個人の方、そして私たち大学のような機関にも呼びかけが行われ、環境保全に向けた取り組みを行っている演習林や企業緑地なども保全区域に組み入れる動きが広がっています。こうした区域を「自然共生サイト」と呼び、私たちの大学でも保有している演習林についても、研究活動が盛んに行われていることから、申請を行い、自然共生サイトとして認定されました。

両学科の垣根を超えた連携

生態系保全については、フィールド生態学科が中心的な役割を果たしているという印象があるかもしれません。しかし、実際には、環境データサイエンス学科も生態系保全のプロジェクトに深く関与しています。

私たちが調査を行う際には、実際に森に入って観察を行ったりしますが、その森の特徴を文章で説明することはできても、絵で表現するのは難しいという課題があります。この問題に対処するため、私たちは現地に行かずとも、オンラインで平等に情報を公開し、同じような体験を提供できるよう、情報技術を活用してホログラムを制作する試みを行っています。このような取り組みにおいても、両学科は連携し、プロジェクトに貢献しています。

また、先ほど紹介した西尾市佐久島のプロジェクトなどでは地域課題解決に取り組んでいますので、どちらかと言えば環境データサイエンス学科が取り組みの主体となります。しかし、生態系と人との自然共生を考える上では、フィールド生態学科の学びも重要です。そのため、生態系関連の調査においてはフィールド生態学科の学生が主導し、地域の方々へのインタビューなどは環境データサイエンス学科の学生が主導するなどしています。このように、お互いの学科が得意なところを活かし合ってみんなで解決していこう、という考えのもと動いています。

他大学との交流について

–先程のお話にありましたAICHI EXPOに関して、他の大学もおそらく出展されているのかと思いますが、大学間の連携やプロジェクトのような取り組みはあるのでしょうか。

愛知県内にはいくつかのインカレサークルのような組織が存在しております。本学の学生が積極的に参加している団体では、ひとつが「命をつなぐPROJECT」で、知多半島地区を中心に活動しており、もうひとつは「GAIA」で、愛知県全域で活動を展開しています。私たちの大学の強みは生態系に関する学びですが、経済や国際協力、福祉関連など、多岐にわたる学問領域における学生たちと意見を交換しながら、生物多様性保全に向けて取り組んでいます。

「GAIA」もまた生物多様性保全に取り組む組織で、人口減少の問題や地域課題に対しても積極的なアプローチを行っています。愛知県内のさまざまな課題に対し、学生の視点から可能な貢献を考え、実践を通じて学んでいます。

さらに、各大学には環境保全に関連するSDGs活動を行う団体が存在しており、各団体で活動する学生が一堂に会して議論する「生物多様性ユース会議」が年に1回、愛知県庁主催で開催されています。ここでも他団体との連携を図り、最近では各団体のプロジェクトに参加し、知識や意見を共有しながら成長しているところです。

また、様々な企業や行政との連携についてもお話ししましたが、このような取り組みの提案は主に先方からいただく場合と、私たち大学から働きかけて枠組みを構築する場合の両方があります。愛知県庁主催のプロジェクトでは、環境局の自然環境課から協力を仰ぎながら、学生たちと共に活動することが一般的です。一方、私たちから提案して進めるプロジェクトには、先ほどお話しした愛知県西尾市の佐久島や奈良県川上村のプロジェクトが代表的です。地域が抱える課題を把握し、地域に密着した活動を行っているため、私たちの存在を知っていただいた自治体から声をかけていただくこともあります。

学生を巻き込むための施策とは

–様々な活動をしていくなかで、学生たちから、こういった活動をしてみたいといった意思表明があるのではと思うのですが、その意思の吸い上げをする仕組みや窓口といったものはあるのでしょうか。

私たちは特別な仕組みや窓口を設けているわけではありません。しかし、本学は学生と教員の関係が非常に近いことが特徴であり、そのために敢えて特別な仕組みを作らなくても、学生は基本的に毎日、教員と相談できる場所が用意されています。日常の雑談から生まれる学生の意欲やアイデアに敏感に耳を傾け、それをサポートすることが教員の役割だと考えています。

また、大規模で費用のかかるプロジェクトなどについては、教員から学部にあげてきてもらって、予算を調整するなど、学生のやりたいことを後押しするようなことはしています。ときには、学生の声をもとに授業化に至ったこともありますし、それくらい柔軟に学生の声を取り入れる雰囲気がある大学です。

また、本学は資格の認定校としても積極的に取り組んでいます。大学の学びを資格取得に結びつけ、学生が外部で活動する際にも有益な資格を取得できるよう努力しています。逆に、外部での活動から学生が資格取得を希望するケースもあります。

例えば、環境再生医の資格は学生からの要望を受けて認定校になりました。どちらにしても、学生の活動を資格の面からも支援することに力を入れています。

大学としてのSDGsへの意識

–実際、現在の学生たちは、中学時代や高校時代において、SDGsについてはおそらく教育の一環として学んできたことと思われますが、大学における授業の中で、SDGsに対する意識はどれほど高まっているのでしょうか?

SDGs概論という科目は、オムニバスの授業運営によって、各専門の教員が15回にわたり講義を行っています。ただし、SDGsは対象が非常に広範であり、私たちの活動がすべてSDGsに関係しているため、細かな目標番号との紐づけに過度な気を配る必要はないと考えています。

根本的に、我々はどのように行動すべきか、何を考え、どのように活動するべきかを徹底的に精査できれば、SDGsに向けて適切に歩みを進めることができると信じています。

1年生の後期には、基盤となる科目を履修しますが、人間環境大学の環境科学部が提唱するSDGsの捉え方は、学生にも十分に伝わっていると感じています。

まとめ

人間環境大学環境科学部は、生態学の視点から自然や社会の課題に向き合うフィールド生態学科と、環境問題や社会的課題を情報学の技術から解決へと導く環境データサイエンス学科から成り立っています。両学科は協力し合いながら、真摯にこれらの課題に取り組んでいます。

両学科ともに、幅広い視野と実践的なスキルを身につけ、環境問題への知識と情報技術を駆使して、社会に貢献する未来のリーダーを育成します。私たちと共に、持続可能な未来を築く旅に参加しませんか?