SDGs 大学プロジェクト × Ferris Univ. – Part 2 –

目次

フェリス女学院大学の紹介

フェリス女学院大学の母体となるフェリス女学院は、1870年(明治3年)に、アメリカ改革派教会から派遣された宣教師メアリー・E. キダーにより創設されました。日本初の近代的女子教育機関で、2020年に150周年を迎えました。

大学には文学部、国際交流学部、音楽学部の3学部があり、横浜市内にある2つのキャンパス(緑園キャンパス、山手キャンパス)で、約2,200名の学生が学んでいます。

フェリス女学院がその歩みのなかで大切にしてきたのは、「For Others」という教育理念です。この言葉は「他者のために」と訳すことができます。

大学では、さらに「他者と共に」という共生の問題意識も大切にし、現代のさまざまな問題に取り組んできました。環境問題への対策、多文化共生に向けた地域交流、ボランティア活動、バリアフリー支援・対応といった活動が、学生たちの手によって積極的に展開されてきました。「For Others」はただのモットーに終わることなく、日々の実践と結びついて息づいています。

国際協力団体「キープ・ザ・スマイル」について

– 最初に国際協力団体「キープ・ザ・スマイル」について教えてください。

佐藤 輝 教授(以下 佐藤教授):国際協力団体「キープ・ザ・スマイル」(以下 KTS)は、2002年から本学において開始されたエコキャンパス活動を起源とし、当初から「エコキャンパス研究会」という学生団体が継続していますが、その中の海外事業部が2019年に独立しました。「発展途上国の人々の笑顔がますます輝くように」という意味を込め、Keep the Smile と命名しました。

位置づけとしては、大学における文化系の公認団体の一つになります。この団体は、国際支援に特化しており、国際協力に志を持つ仲間が集まっています。最近では、主に横浜南部市場でフェアトレード商品の販売会やフェアトレード食材を使った料理教室を開きました。

– 佐藤教授が環境問題に興味を持ったきっかけをお伺いしてよろしいでしょうか?

佐藤教授:私が高校生の頃、つまり1980年代に、アフリカ・エチオピアの飢餓やブラジルの熱帯雨林破壊の問題が発生しました。この当時、私は、環境保護を通じてこれらの解決に貢献したいという意欲を抱くようになりました。

当時、「環境保護学科」という学科は、東京農工大学にしか存在しませんでした。そのため、この学科を目指して学業に励むことを決意し、こうして私の環境保護への挑戦が始まったのです。

今回、ゲストの大学生として、国際交流学部1年生の吉川日菜(よしかわ ひな)さんと高島沙耶(たかしま さや)さんは、国際協力の団体としての啓発活動にとどまらず、実際に海外に赴いて活動してきました。彼女らは、これからの活動の中心メンバーになると考えていますので、ぜひ質問いただければと思います。

– お二人は、なぜ「キープ・ザ・スマイル」に入ろうとお考えになったのでしょうか? 大学にはサークルを始めとする多くの団体が存在しますが、なぜ「キープ・ザ・スマイル」を選ばれたのか、その理由についてお教えいただけますか?

吉川さん:もともと、私はフェアトレードに興味を持っていました。中学校の英語の教科書にフェアトレードについての記述があり、それを読んだことから、何となくではありますが、長い間フェアトレードに関心を寄せていました。しかし、高校時代にはそのような活動に参加できる機会がなく、大学に入学してから初めて「キープ・ザ・スマイル」の存在を知り、入会しました。

高島さん:私は学習支援ボランティアに興味がありましたが、高校時代にちょうど新型コロナウイルスの感染が広がっており、ボランティア自体が制限されていたこともあって満足に活動ができなかったため、大学ではこうした活動に積極的に関わりたいと思っていました。

しかし、いざ入学してみると大学で学習支援ボランティアを行っているサークルは少なく、活動の場を見つけることが難しい状況でした。それでもあきらめずに探している間に偶然「キープ・ザ・スマイル」のポスターを見つけ、私から佐藤先生に声をかけたことがきっかけです。

「マダガスカルプロジェクト」とは

– 次にマダガスカルプロジェクトの概要について教えてください。

佐藤教授:マダガスカルプロジェクトは、最貧国であるマダガスカルを支援するために下記の活動を展開しています。

- マダガスカル産フェアトレード商品の販売促進のための情報収集

- 企画旅行「フェアトレードチョコレートの旅」の開発

- 大学生にできる国際協力の提案(日本で集めた文具の寄贈など)

(1) マダガスカル産フェアトレード商品の販売促進のための情報収集

新型コロナウイルスの流行中、当時のメンバーは、マダガスカル製フェアトレードのチョコレートを有限会社アフリカンスクエアより仕入れ、様々なイベントで販売する活動を行っておりました。

しかしながら、これまで学生たちはマダガスカルのカカオ豆の生産現場やチョコレートの製造工場を訪れた経験はありませんでした。

そのため、学生たち自身が販売している商品の製造過程を見学し、現地(マダガスカル)の農園や工場を訪問調査することで、現地の状況をより詳しく把握したいという考えから企画しました。

これによって、学年は入れ替わりましたが、実際に起きている課題への知識が深まり、販売の時の POPに現地の様子を記載したり、お客様から質問された際にも、より詳細に説明することができるようになりました。

(2) 企画旅行「フェアトレードチョコレートの旅」の開発

マダガスカルは観光立国を目指しており、日本人の皆様にもチョコレート製造現場を観光スポットとして訪れていただきたいとの現地旅行会社の意向がありました。そこで、マダガスカルの「フェアトレードチョコレートの旅」という旅行商品を開発する可能性を検討しています。

そのためには、まずは実際に現地を訪れ、スムーズな移動方法や費用の検討も含め、訪問拠点などの実際のプロセスを確認する必要がありましたので、企画段階では見えなかったことの洗い出しも行うことができました。

こちらも (1) の活動と併わせて日本におけるフェアトレード商品のさらなる普及を目指して進めていきたいと考えています。

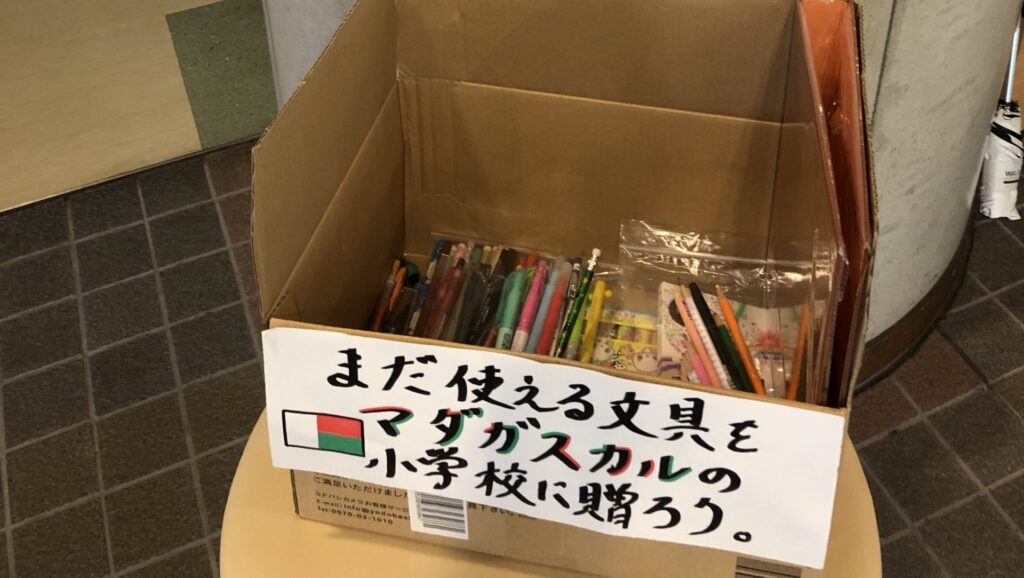

(3) 大学生にできる国際協力の提案(日本で集めた文具の寄贈など)

(1) と (2) の活動を広めるために、現地の文化や社会課題の理解に努め、大学生にもできる国際協力を思案し、マダガスカルの人々との信頼関係をさらに育てていくのが (3) の活動です。

「キープ・ザ・スマイル」のメンバーの中には将来的には小学校や中学校の教師、あるいは海外での日本語教育に携わる仕事を目指して、発展途上国の教育状況についても理解を深めたいという想いを持つ学生も多いです。

発展途上国の教育現場に興味があり、どのような教育を行っているのかを知りたいという学生たちが今すぐにでもできる国際協力の提案のひとつとして自ら思案したものが「日本で集めた文具の寄贈」でした。

7月にキャンパス内で文房具の寄付の呼びかけを行い、集めた文具を郵送ではなく実際に現地に訪れて手渡ししました。現地の状況が鮮明に分かっただけではなく(村々には文具店はない等)、現地の方にもたいへん喜んでいただくことができました。

訪ねて、交流して、心が通ったマダガスカル訪問

– 訪問した際の現地の方の反応はいかがでしたか?

吉川さん:思った以上に友好的で、温かく受け入れていただき、それが良い意味で私の印象を大きく変えました。子どもたちは、私が日本人であることを知ると、積極的に話しかけてくれたり、さまざまなことを教えてくれたりしました。

最初は、外見が明らかに異なるため、違和感を感じるかもしれないと思っていましたが、そういったことは全くなく、すごく嬉しかったです。

高島さん:小学校を訪れた際も、最初は彼らは私たちを見つめるだけのような印象を受け、あまり笑顔を見せてくれませんでした。しかし、現地の方がマダガスカル語とフランス語で私たちの訪問の目的を丁寧に説明してくださり、徐々に、言葉が通じなくても笑顔や身振り手振りでコミュニケーションを取ることができることを実感しました。この経験は私の想像以上に手ごたえがあり、多くのことを学ぶことができたと思っています。

– 素晴らしいですね。一方で、苦労したことや大変だったことはありますか?

高島さん:まず第一に、マダガスカルへの訪問計画を家族や友人に説明した際、あまり信じてもらえなかった点がありました。

あとは文房具を収集する際、ポスターを貼りましたが、一般の学生たちからは、わたし自らがそれを実際に「届けに行く」というアイデアは、理解されにくかったです。マダガスカルへの渡航自体が非常に珍しいことなので、多くの方がそれを「郵送」で行うものだと誤解していたようでした。友人たちからも共感してもらいましたが、その際にも「本当に現地へ行くの?」といった驚きの声がありました。

しかしながら、学部の1年生全員の授業の中で、佐藤先生が登壇された際に、文房具収集の活動を皆さんに伝え、私たちのサークル名と共に、このような社会貢献活動に取り組んでいる旨を説明させていただきました。

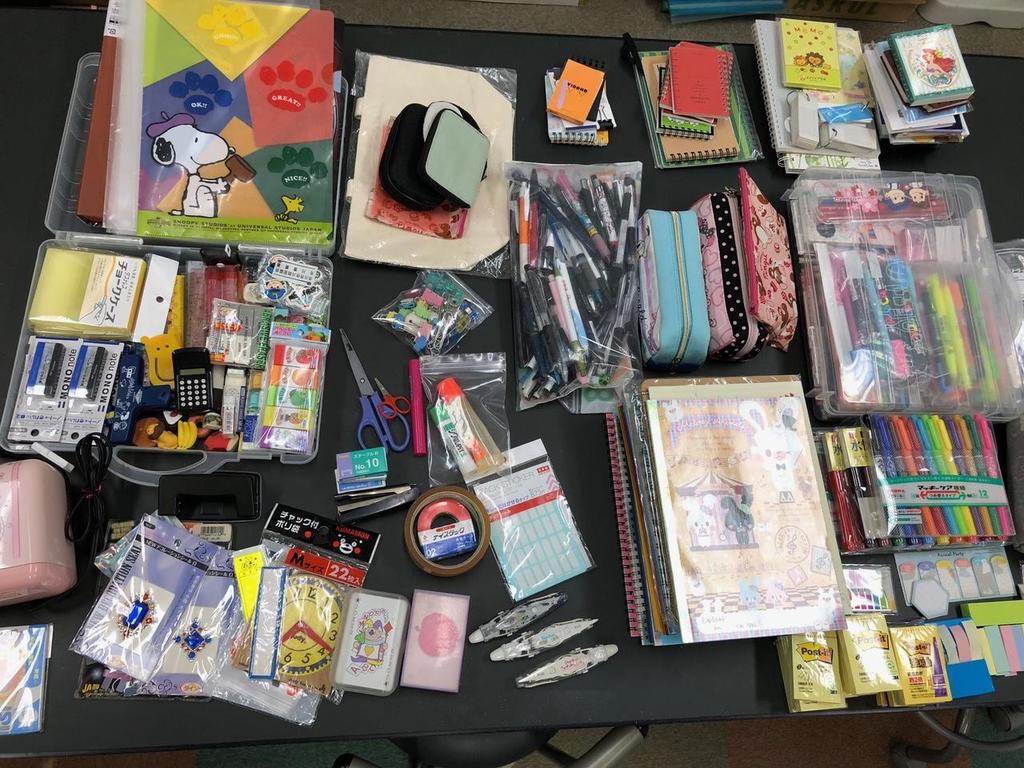

吉川さん:文房具の収集は、予想以上に大変でした。最初はなかなか物品が集まらなかったのですが、幸いにもキャンパス内のコンビニ店の社員様や他の教員の方々から多大なご協力を賜り、想像を超えるほどの文房具が寄せられました。具体的には、約1,100個もの文房具が寄贈されました。

文房具の仕分けでは、ペンなど一つ一つを丁寧に点検し、インクが使えるかどうかを確認する作業や、これらを受け取った際に児童たちが使える品質・デザインかを検討する作業も含まれます。

特に、通常のペンなどにとどまらず、シャープペンシルに取り付けるためのグリップなど、特殊な文房具も多くあり、それらが実際に使用可能かどうかを判別する作業は、かなりの労力を必要としました。

– プロジェクト全体を通して、嬉しかったことや達成感を覚えたことを教えてください。

高島さん:マダガスカル共和国(アフリカ)の小学校を訪れましたが、実際の教育現場を見学する機会を得られたことは、とても幸運でした。大学に入学してからまだ半年ほどしか経っていないのですが、自身の行動力に自信を持つことができ、さらには発展途上国を訪れる機会を得たことは非常にワクワクする出来事でした。

入学時点では、予想もしていなかった経験ですので、これからの活動にしっかりと活かしたいと考えています。

吉川さん:プロジェクト全体を通して生まれた人とのつながりや触れ合いは、私にとって非常に嬉しい体験でした。

小学校では、初めは周囲から警戒されるような雰囲気も感じましたが、自分の手で文房具を手渡しし、それをしっかりと実行できたことが、私にとっては大きな達成感となりました。

また、NPO団体のメンバーや現地の方々と交流する機会もあり、マダガスカル語を学びながら同時に日本語を教え合う経験をしました。これは海外の方と交流したいと思って国際交流学部へ進学した私にとっては貴重な経験となりました。

– 佐藤教授は、プロジェクトを通してどのようなことを感じていますか?

佐藤教授:まず、現地にはカカオ豆からチョコレートを製造している「現場」が存在します。今回のプロジェクトを通して森林の中で環境を保全しながらチョコレートを生産するプロセスを実際に確認する機会を得ました。

私はアグロフォレストリーという専門分野に携わっているのですが、日本の消費者の皆様には、このようなリアルな体験をシェアすることが、フェアトレードや有機農業に対する支持を広げる助けになると考えています。

彼女たちの先輩や助成団体とのこれまでの経緯・方針を引き継ぎながら、今回の二人の個人のアプローチ(教育への関心)も取り入れ、限られた渡航期間中で多くのことを達成できたのはすごく良かったと思います。

さらに、今の若い世代の柔軟性や、学びながら人生の目標を達成する力強さには、私も感銘を受けました。若い人たちは特に発想力に富んでおり、写真撮影や動画制作など、多くのスキルを持っています。特に写真の面では、Z世代をはじめとする若い世代や幅広い消費者に魅力的に「見せる」アピール力があり、その他の面でも多くの可能性を秘めているという印象を受けています。

私たちの世代も、決して負けていられないという気持ちが湧き上がります。あらためて、学生の取り組みについて、私たち教員も共感し、柔軟に対応する姿勢を持つ必要があると考えました。

今後の展望

– 今後の展望について教えてください。

吉川さん、高島さん:今後は「フェアトレード大学」を目指すことが目標です!

佐藤教授:LIVIKAの記事の中で、静岡文化芸術大学の武田先生をはじめとする先進的なご活動が、認定1号のフェアトレード大学として紹介されていました。現在、5つの大学がフェアトレード大学として認定されており、私たちもその仲間入りを果たすことが目標です。

さらに、今後もマダガスカルを中心にアフリカ諸国に対する国際支援を継続して行っていきたいと考えています。文房具の寄付なども、締め切り後に持ってきてくださっている学生さんもいるので「私たちにできることは何か?」をつねに考えて活動を発展させたいと思っています。

▼静岡文化芸術大学の武田先生の取り組みについてはこちら SDGs 大学プロジェクト × Shizuoka University of Art and Culture.

▼取材にご協力いただいた国際協力団体「キープ・ザ・スマイル」の活動についてはこちら _keep_the_smile(Instagram)