社会貢献活動 × Ibaraki Christian Univ.

目次

茨城キリスト教大学のご紹介

茨城キリスト教大学は、JR常磐線大甕(おおみか)駅西口(学園口)から徒歩1分、太平洋を望む広大な景色と緑あふれるキャンパスで、「共に生きる」社会をめざし、現代社会のニーズに応える専門的な「知識・技術」とそれを実践する「こころ」を身につける学びを重視。「相手を思い、社会に貢献できる人」を育て、多くの人材を輩出しています。

1967年の創立時から、「共に生きる」精神を教育の根幹とし、異文化理解と国際人としてのコミュニケーション能力を身につけるための学びを提供するとともに、教員と職員が一丸となって学生の4年間の歩みを支えます。

現在は4学部7学科で多彩な学びを展開。学生一人ひとりの個性を重視したきめ細かな教育・支援体制で、学生の未来を切り拓く力を養い、夢の実現をサポートしています。2024年度からは、4学部の学びに加え未来教養学環を開設*。新たな学びを提供します。

*未来教養学環は、予測困難で複雑な未来に生ずる問題の発見・解決を通して未来を切り拓いていく人物を育成する教育課程です。高校の「総合的な探究の時間」を深化させた学びを展開します。4学部7学科が連携し、各学科の専門知のエッセンスが詰まった授業を提供。また、幅広い教養をベースにして分野横断的な課題を解決する実践的な演習型授業を、専門分野の異なる複数の教員によるチームティーチングで行います。

▼未来教養学環はこちら 茨城キリスト教大学、未来教養学環、2024年開設

地域・国際交流センターの活動について

– 地域・国際交流センターの活動について教えてください。

創立以来、国や民族、文化や価値観の違いを超えるツールとなる英語をはじめとした語学力の習得と向上、グローバル社会でのコミュニケーションできる力を育てることにも力を入れています。海外17か国31校と協定を結び、留学や国際理解を進めるための制度・教育が充実。海外からの留学生も多く学んでおり、キャンパス内での国際交流も盛んです。

また、地域とのつながりも大切にしてきた本学は、地元日立市との連携協定をはじめ周辺の自治体や企業とも連携協定を結んでいます。その信頼関係は、学内外での学生の学び・活動を支え、一方で学生はボランティア活動や学生プロジェクトに参加するなど、地域活動にさまざまな形で貢献しています。

学生が、学部学科での学びのみならず、さまざまな活動・体験を通して成長を実感し、その自らの成長に自信を持って卒業できるよう、教員・職員が学生一人ひとりと向き合い「顔の見えるサポート」で丁寧な学生支援を行っています。

「茨城キリスト教大学連携共同事業」(学生プロジェクト)の取り組み

– 「茨城キリスト教大学連携共同事業」の学生プロジェクトについて伺います。これはどういう取り組みでしょうか?

学生プロジェクトとは、本学と茨城県日立市が連携して進めている事業です。具体的には、日立市が抱える地域課題に対して、本学の学生有志がいくつかのグループを結成し、課題の背後に関する調査や課題解決のためのプロジェクト案を調査・作成・提言する事業です。

学生たちは、教員からアドバスを受けつつも、基本的は主体的に調査を進めます。年度末には、調査結果と課題解決のための提言を、市長や学長、一般市民の前でプレゼンします。実現の可能性が高いプロジェクトは、実際に施策化されます。

– 先生の立場から、これまで特に興味深かった取り組みはありますか?

一例をあげると、昨年度には自治会活動事業の活性化と地域通貨を融合させた興味深いプロジェクトが提案されました。こちらは、実際に日立市の施策として学生の意見が反映されています。

このプロジェクトを提案するにあたり、ITや経営を専門とする教員がサポートしました。このプロジェクトは、通貨アプリケーションの導入など高度な領域が関係した具体的な内容です。事業に取り組んだのは意欲の高い学生たちでしたが、それでも専門家のサポートがなければ、このプロジェクトは実現できなかったことでしょう。本学には、各種の地域課題に関連する教員が多数在籍しており、専門的なサポートを提供できる体制が整っております。

▼成果発表会「HITACHI App Project」についてはこちら 学生プロジェクト成果発表会「HITACHI App Project」(YouTube)

IC with U プロジェクト

– IC with U プロジェクトについて教えてください。

IC with Uプロジェクトとは、地域課題に対して本学が全学的に取り組んでいる社会貢献活動の一つです。具体的には、外国にルーツのある子ども(両親のいずれか、あるいは両方が外国籍である子ども)に対する各種支援事業を、2020年より全学を挙げて展開しています。IC with Uの由来は、本学の建学の精神でもある「共に生きる」です。

在留外国人数が増加し、また優れた外国人材の必要性が高まるなか、多様性・包括性のある社会の実現を目指す多文化共生の推進は、日本の重要な社会課題となっています。あまり知られていませんが、実は在留外国人の大半は、外国人散在地域(外国籍の住民がコミュニティを形成せず、分散して暮らしている地域)で暮らしています。外国人散在地域では、行政や地域住民が外国人住民をあまり意識していないため、様々な問題が生じています。

なかでも、外国にルーツのある子どもたちへの対応は、大きな課題です。もちろん、日本社会で活躍する外国にルーツのある子どもいます。しかし、家族の事情で日本に連れてこられ、日本語が不得手であるために学校の勉強についていけず、日本社会からドロップアウトしてしまう子どもたちが増えていることも事実です。また、日本で生まれ育った外国にルーツのある子どもたちの中には、劣悪な成育環境のなかで、健康や発達面の問題を発症しているケースも少なくありません。しかし、こうした子どもたちの認知度が低いこともあり、行政や学校、地域社会からの支援はまだまだ不足しています。これは、大きな社会問題です。加えて、日本の子どもたちと外国ルーツの子どもたちが交流する機会が少ないことも残念です。多文化共生の経験や知識の獲得は、これからの時代を生きる日本の子どもたちにとっても必須です。

こうしたなかで始まったのがIC with Uプロジェクトです。具体的には、外国にルーツのある子どもたちをめぐる多文化共生の推進という地域課題に対して、3つのアプローチを進めています。

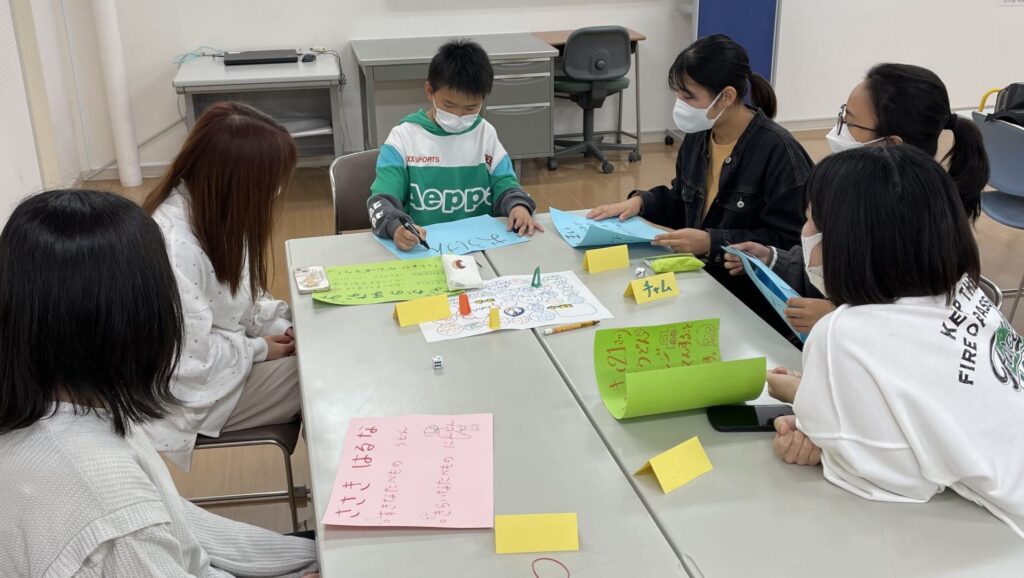

- [学習支援]外国にルーツのある子どもたちへの日本語および教科科目の学習支援(写真1)

- [地域への理解・浸透]近隣小学校の日本人児童に海外文化を紹介(写真2)

- [多文化共生を支える人材育成]多文化共生や教育、児童支援などかかわる学際的な講座群を開設し、講座修了者には認定証を授与。

また、乳幼児期の子どもを抱える外国人家族への子育て支援にも、本格的に取り組む予定です。

IC with Uプロジェクトに参加する学生は年々増えています。うれしい限りです。また、地元の行政や学校、日本語学校等なども連携し、プロジェクトを多面的に展開してます。将来的には、こうした活動の輪を全国の外国人散在地域に広げていきたいと考えています。

▼学習支援についてはこちら 大学「IC with Uプロジェクト」始動! ▼地域への理解・浸透についてはこちら 大学「IC with Uプロジェクト」始動!~異文化の理解・浸透をめざして~ ▼地域との連携についてはこちら 外国にルーツのある子どもたちと共に生きよう

地域貢献サークルHEM HEMとは?

– 地域貢献サークルのHEM HEMについて教えてください。

学生たちも自主的に地域の活性化に貢献し、年度によって異なる盛り上がりを見せています。こうした自主的な活動の一つが地域貢献サークルHEM HEMです。HEM HEMは、個々のスキル向上を奨励し、学生と社会との繋がりを築くことを目的として活動しています。地域社会との連携を通じて基本的な知識を習得し、地域の活性化を推進することを重要視しており、共通の志を持つ仲間たちが様々なプロジェクトを通じて成長し、楽しみながら学び続けています。

その中心にはスポーツと地域への貢献があり、社会への準備を積極的に整える一環として、大胆な挑戦が行われています。

▼コロナに負けない!それでも学生は地域活動を目指す! 【インタビュー】コロナに負けない!それでも学生は地域活動を目指す!(大学公式HP)

– 地域課題の解決において、様々なジャンルが存在するかと存じますが、取り組むにあたって強みとされているジャンルはありますか?

茨城県北部地域は、全国的にみても人口の少子高齢化が進んだ地域です。裏を返せば、社会問題や地域課題の宝庫です。いまここで生じている地域課題は、10年後、20年後には日本全国、さらには東アジア全体で共通したものになるでしょう。ここに拠点を構える本学ができること・やるべきことは多いと考えています。

本学は大規模な総合大学ではありません。しかし、現代英語学科、児童教育学科(児童教育専攻、幼児保育専攻)、文化交流学科、心理福祉学科、食物健康科学科、看護学科、経営学科、および未来教養学環を要します。本学の強みを上手に掛け合わせれば、地域課題に対して面白いアプローチができると思います。

大学が学生に期待する役割と、学生を巻き込むための工夫

– 地域貢献や国際交流への興味の喚起や、学生に対してこれを”自分ごと”として捉えるための施策は、多くの大学において重要なテーマとされています。このテーマに対して意識されていることはありますか?

学科によって仔細は異なりますが、入学前の段階から地域への貢献を志す学生が増加しています。こうした学生たちの志を育て、具体的な形に昇華させられるようなカリキュラムやボランティア活動の場を多数用意しています。学生プロジェクト、IC with Uプロジェクトがそれらの一例です。

また本学では、前述の通り2024年に未来教養学環を立ち上げます。未来教養学環とは、地域社会の課題に直面し、それに対処するための学部・学科を横断した学びの場です。これにより、学生たちの学びはより深くなると期待しています。

– 新しいカリキュラムやシステムの立ち上げには、相当な熱量が必要不可欠だと考えます。その熱量の根源を教えてください。

「先行きが不透明で、将来の予測が困難」といわれるこれからの時代において、学生たちが学びたい内容や、大学が取り組むべきカリキュラムは大きく変わると思います。新しい取り組みを始める時は、多くのエネルギーや時間を必要とします。一筋縄ではいかないことも多いですが、一方で、ワクワクする挑戦であるとも言えます。「学生のため」ということが、熱量の一番の根源と言えるでしょう。

学生たちの目覚ましい成長と今後の展望

岩間信之 センター長から見る学生の成長と今後の展望についてお伺いしました。

学生たちは成長している

– 先生自身もワクワクされているから、ワクワクする人が集まるのではないかと思います。学生が特に成長したと感じるようなエピソードはありますか?

最近は、自分たちで地域課題を見つけ、解決策を模索する学生たちが増えています。IC with Uプロジェクトでは、貧困や偏見など、複雑な問題を抱える外国にルーツのある子どもたちに対して、日本語教員や幼稚園、小・中学校の先生を目指す大学生たちが、日本語や学科科目の学習支援をしています。日本で生きてくことに悲観的で、日本語学習の意欲が低い子どもたちも散見されます。こうしたなか、大学生たちは、子どもたちの背景を理解し、子どもたちに寄り添った支援を自分たちで考え、教材を作り、授業を進めています。将来この問題に取り組みために、行政職や起業を目指す大学生たちもいます。頼もしい限りです。

異文化交流については、東南アジアを訪れ、現地の学生と交流し、その地の雑貨を仕入れて学園祭などで販売し、その収益を東南アジアの子どもたちの支援や、次回の渡航費用に充てる学生グループも存在します。アジア雑貨の販売の際には、留学生の協力を得て現地の文化紹介もしています。東南アジアの魅力を地域住民に紹介するこの企画は、[地域への理解・浸透]という意味でも大きな意味があると思います。

家庭の収入に起因する教育格差に注目する学生もいます。この学生は、行政や各種NPOなどで話を聞きながら、問題解決を目指した施策案を自分なりに考えています。自身も、こうした子供たちのための学習支援活動に参加しています。将来は行政職に就いて、この問題をより深く考えていきたいそうです。

貴重な時間を割いてでも、こうした社会貢献活動に参加しようとする学生が増えていることは素晴らしいと思います。課題は山積みですが、前向きな変化が起こりつつあることを喜ばしいと感じております。

– 素晴らしいですね。ただし、社会経験がまだ浅い学生であるため、時折行き詰まることもあると考えますが、そのような状況に対処するための支援制度が設けられているのでしょうか?

本学の教職員がサポートする体制が取れています。例えば前述の未来教養学環では、1つのプロジェクトに対して、専門の異なる多彩な教員が複数名付き、学生たちを指導する形をとっています。地域・国際交流センターでも、「顔の見えるサポート」で丁寧な学生支援を行っています。

今後の展望

– 今後の展望について教えていただいてよろしいでしょうか?

本学では、先述のように様々な地域課題に対し、様々な事業を積極的に推進しております。「先行きが不透明で、将来の予測が困難」な時代の諸課題にこれからの若者が立ち向かうためには、こうした活動の経験や意識づけが必須であると考えます。

また地域課題は、起業などの可能性ともつながっています。本学としては、こうした取り組みが地域課題の解決策となる可能性があることを示した上で、若者たちがそのモデルを構築し、実現するための能力を育成したいと考えています。

一時的な成功を追求するのではなく、持続的な社会貢献を通じて、将来のチャンスを学生たちに伝える努力を続け、本学をそうした大学の一つとして位置づけたいと考えております。