SDGs 大学プロジェクト ×Otsuma Women’s Univ.

目次

大妻女子大学の紹介

大妻女子大学は、東京都千代田区と多摩市にキャンパスを構え、学び働き続ける自立自存の女性を育成する総合大学です。2025年には、千代田キャンパスにデータサイエンス学部(仮称、認可申請中)の開設を予定しており、データサイエンスとビジネスの学びを通じて社会課題の発見と解決力を備えた女性の育成を目指しています。

大妻女子大学では、学生一人ひとりが深く幅広い知識と教養、専門的技術を身につけ、自分の未来を自ら切り拓きたいと願う意志を持つ人材を求めています。そのような学生を迎え入れ、コミュニケーション能力の向上や主体的かつ創造的な問題解決への取り組みを重んじる教育を提供しています。

実社会で必要とされる知識や技能、高度な教養と豊かな人間性を育むことに加え、多様な学問への探究心を満たしつつ、時代に即した能力や資格の獲得を目指す、深い学びが得られる環境を整えています。大妻女子大学は、学び働き続ける自立自存の女性を目指し、伝統と確かな実績を誇る教育機関なのです。

大妻女子大学発のアパレルブランド「m_r tokyo」とは

― 大妻女子大学から発信されている学生主体のアパレルブランド「m_r tokyo(マール トウキョウ)」について、まずは立ち上げの背景を教えてください。

「m_r tokyo」は、本学の家政学部 被服学科にある私のゼミに所属する学生たちと共にスタートした、学生主体で運営するアパレルブランドです。

▼ 「m_r tokyo」についてはこちら 「m_r tokyo」公式サイト

2022年の実績によれば、日本に流通する衣料品の約98.5%を海外製が占めており、メイドインジャパンはわずか1.5%と非常に少なくなっています。決して海外製品が悪いと言っているわけではありません。ただ、バブル経済の崩壊前は日本製の衣料品が市場の約半分を占めていました。

バブル崩壊後、消費者はより安価な製品を求めるようになり、多くの生産者がコスト削減のために海外生産を推進した結果、海外で大量生産し、安価に仕入れて販売する、仕組みが確立されたと言われています。その結果として、大量生産、大量消費、大量廃棄のサイクルを生むケースが見られています。この循環は環境に良くないだけでなく、日本の繊維産業の成長を停滞させています。

このような前提のもと、2020年にゼミ生たちと「今後の国内のファッション産業を盛り上げていきたい」「環境に配慮した製品作りをしたい」という議論を交わしました。そこで、大量生産ではない新たな生産システムの構築だけでなく、メイドインジャパンの価値を高め、国内ファッション産業の成長を促進することが重要だと考え、2021年に「m_r tokyo」を立ち上げたのです。

― 「m_r tokyo」が掲げている理念や目的について教えてください。

「m_r tokyo」は、メイドインジャパンを推進することで、日本のファッション産業全体の活性化を目的としています。

生産力と製品の開発力は連動しているとよく言われます。日本のファッション産業が成長していた時代には、国内から世界に羽ばたくデザイナーが多く登場していました。しかし、生産拠点が海外にシフトしていくと、日本での開発能力や企画力が低下してくることも指摘されています。

私たちは、生産能力を高めることで企画力も向上させることができると考えています。そこで、「m_r tokyo」では、メイドインジャパンを推進し、日本のファッション産業を活性化させることで、若い世代の力を育くむ土壌作りを目指すことにしました。

また、「m_r tokyo」は受注生産型のビジネスモデルを採用することで環境負荷を減らし、顧客ニーズに合わせた製品を丁寧に提供しています。環境に優しい製品づくりも、大切な理念の一つです。

「m_r tokyo」で学ぶ、ファッション業界の今と未来

― 「m_r tokyo」という名前には、どのような思いが込められていますか?

「m_r tokyo」は、ブランドを立ち上げる際に学生たちから生まれたアイデアのなかから選ばれました。

「m_r(マール)」は循環を意味し、長く愛用される服、代々受け継がれる服、捨てられる衣服をリメイクする考え方、資材を再生繊維として利用することなど、「循環」の概念を表しています。また、女子大生によって女性のために作られたブランドであり、尖りすぎず、まるみを帯びた柔らかな優しさも表現していますね。

そして、全国の縫製工場と一緒に東京の女子大生によって発信されていること、さらに将来的には海外にも発信していきたいという思いを込め、「m_r tokyo」と名付けました。

― アパレル・ファッションの分野での活動において、SDGsや環境にも着目されたのはなぜですか?

欧州をはじめとした世界では、環境に配慮した素材やサステナブルなファッションに対する意識が非常に高まっています。一方、日本の若年層の購買行動においては、デザイン性と低価格志向、そして購買サイクルの短期化が顕著に見受けられ、欧州と比較すると、サステナビリティに対する意識の低さが目立っています。

そこで「m_r tokyo」では、学生自身に実際のビジネスの場で直面するSDGsの課題に取り組んでもらうことで、環境に配慮したものづくりの必要性とサステナブルファッションへの理解を深めてもらい、将来ファッション業界で活躍できる人材育成を目指しました。

学生たちには、「m_r tokyo」の活動を通じて、環境に配慮した持続可能なファッション業界の構築に向けた意識を持ってもらいたいと思っています。

「m_r tokyo」が展開するサステナブルな取り組み

― 「m_r tokyo」の具体的な取り組みについて教えてください。

商品企画から販売、プロモーションに至るまでの全過程を、学生たちが中心となって手掛けています。具体的には、ファッションコンセプトの立案、生地や素材の選定、デザイン作成、生産工場の選定、試作品のチェック、そして最終的な販売やプロモーション活動などです。

「m_r tokyo」は、オンラインで注文を受けてから生産する受注生産方式を基本としています。注文を受けたあとの生産や出荷は、各商品を生産している縫製工場が行っています。このような仕組みによって、過剰な在庫を抱えず、環境に優しい持続可能なファッションビジネスを実現しています。

学生たちは、ファッション業界の新たなビジネスモデルを提案し、実践する場として取り組んでおり、持続可能なファッションの未来を模索しているのです。

― 学外での活動には、どのような事例がありますか?

例えば、イベント参加や企業とのコラボレーションを通じて活動を広げています。毎年の新作発表時にはららぽーとTOKYO-BAY(千葉県船橋市)でイベントを開催しており、3年目となる今年は、学生たちによる商品紹介のライブ配信とポップアップストアなどを実施しました。

企業とのコラボでは、2022年にモスバーガー創業50周年を記念し、株式会社モスフードサービスと共同で環境に配慮したコラボTシャツを製作しました。MOSの名前は「Mountain(山)、Ocean(海)、Sun(太陽)」の頭文字から取られており、「山のように気高く堂々と、海のように深く広い心で、太陽のように燃え尽きることのない情熱をもって」という人間・自然への限りない愛情が、そこには込められているようです。同社とはSDGsへの貢献を目指している共通点もあり、このコラボが実現しています。

Tシャツには、学生たちが考案した地球を守るメッセージや、コラボならではのデザインが施されています。もちろんデザインだけでなく、環境にやさしい素材の選定や販売計画なども、共同で実施しました。

2023年には、廃漁網をリサイクルした生地を使ったショルダーバッグを製作しました。通常、廃漁網は、海洋生物に害を及ぼし、海を汚染することが問題となっており、この問題を解決するために国内の商社などが漁網を回収して再利用を促進するサポートをしています。私たちはこの取り組みに着目し、廃漁網が使用された生地を用いたバッグを製作しました。喜ばしいことに、一般社団法人日本かばん協会主催の第38回日本かばん技術創作コンクールで「日本商工会議所会頭賞」を受賞しています。

▼ 「日本商工会議所会頭賞」受賞についてはこちら 被服・吉井ゼミの「m_r tokyo」の企画バッグが「日本商工会議所会頭賞」受賞 日本かばん技術創作コンクール(大妻女子大学公式HP)

ほかにも、製品の生産過程で使われなくなったボタンや生地を活用して子ども向けのイベントも開催しています。アパレル資材を使ってフォトフレームを装飾するなどの工作活動を通じて、子どもたちにリサイクルの大切さを伝え、クリエイティビティを育む機会を提供しています。

また、本学の附属高校の生徒を対象としたワークショップのほか、地域の中学校で授業を実施するなど、幅広い活動も行っています。こうした取り組みを通じて、大学だけでなく社会全体にSDGsや環境に対する意識を広め、理解を深める機会を創出しています。幅広い年代に対する教育活動は、将来の持続可能な社会を築く上での重要なステップとなるのではないでしょうか。

「m_r tokyo」で学ぶ、実践的なビジネススキル

― 非常に幅広い活動を展開されていますが、学生の方々は具体的にどのような役割を担われていますか?

教員である私の指導と管理の下で、学生たちは商品の企画から販売、プロモーションまで、プロジェクトの全過程に深く関わっています。また、「m_r tokyo」の公式サイトのコンテンツ作成やモデル選定、撮影なども全て自身で考え、実行に移してくれています。

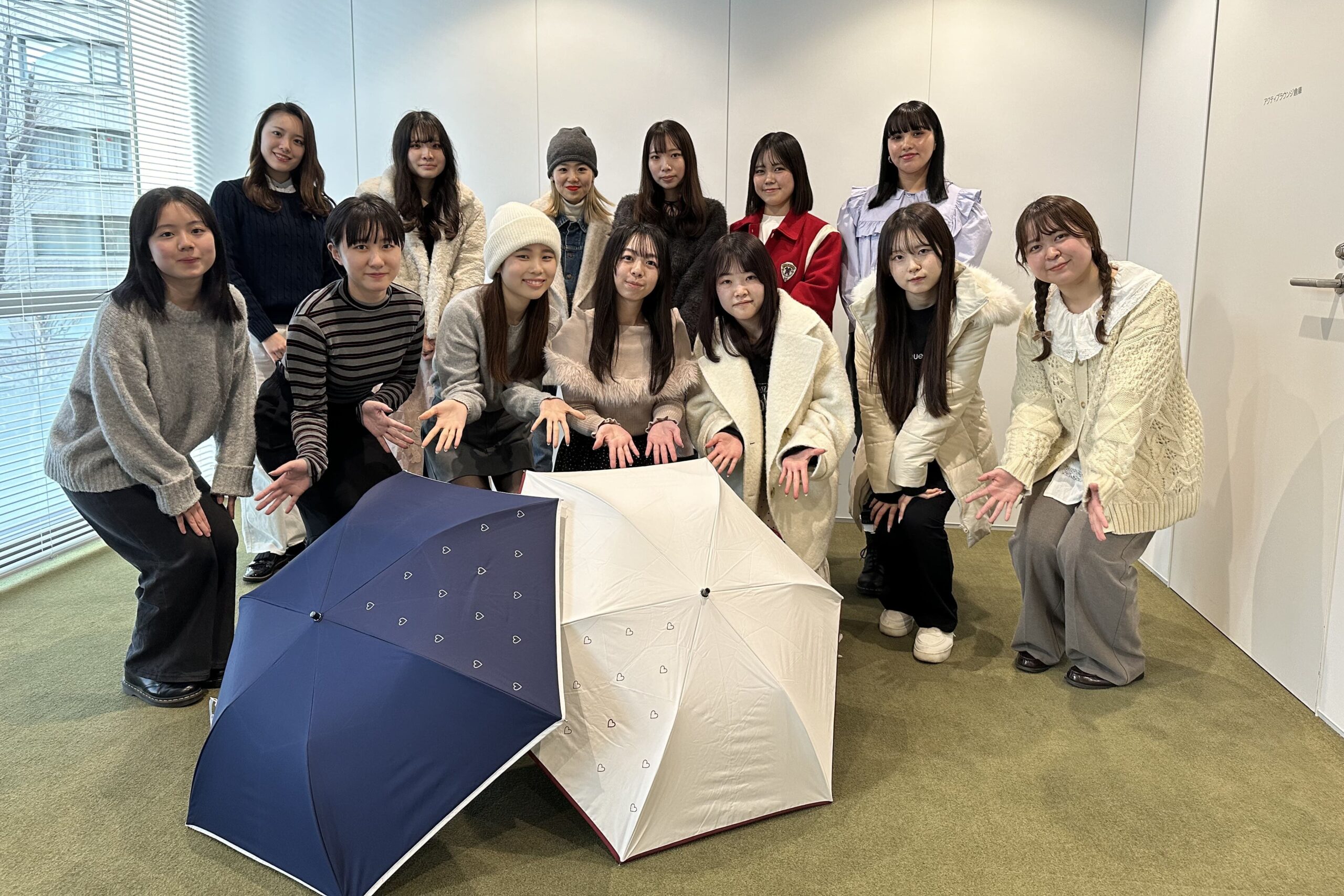

私のゼミは3年生、4年生で構成されています。現在、各学年から13名の学生が所属しております。学年ごとにゼミ長、SNS担当、ホームページ担当、プロモーション担当など様々な役割を分担し、それぞれがプロジェクトの根幹を担っています。

商品の企画や企業との連携においても、プロジェクトごとに担当者を決め、企業との打ち合わせや商品製作、プロモーション活動、取材対応などを受け持っています。このように、学生たちは実践的なビジネスの方法やチームワークを学び、実際の商品開発から販売、プロモーションに至る一連の流れを経験しているのです。

学生たちにとって、企業との直接的なやり取りを行うことは大きなプレッシャーも伴うでしょう。しかし、この経験を通じて、社会的なマナーやコミュニケーション能力、そして協調性などを身につけ、大きく成長することができることは確かです。また、各自が責任を持ち、決められたスケジュールの中で計画を進めることで、スケジュール管理能力も向上していきます。

私が全体のマネジメントを担い、学生の行動も全て細かく把握し、適宜学生たちを指導しています。学生たちは この活動により多くの困難なことを乗り越え、それぞれの能力と同時に自信を身につけています。これらの経験は、将来に役立つ大きな財産となるのではないでしょうか。

困難に挑戦し乗り越え成長する「m_r tokyo」の人材育成

― 非常に大きな責任の伴う活動だと思います。学生の皆さんはどのような様子で取り組まれていますか?

毎年多岐にわたる取り組みがありますが、多くの学生にとっては、全てが初めての経験です。優れたアイデアを持っていても、縫製仕様書の作成や企業への生産依頼など、初めて経験する場面には予期せぬ困難が伴うことも多々あります。

特に、大量生産型よりも高価になってしまう受注生産型のビジネスモデルにおいて、自分たちが企画した商品の価格設定や売れ行きの不確実性を考慮する過程には大きな障壁があります。自分たちで企画した商品が市場で受け入れられるためには、実際に売れる枚数を予測した上で、クオリティ、機能性など多くの要素を考慮した価格設定が必須です。こういった検討に相当な時間をかけ、思い悩む学生は毎年多いですね。しかし、この苦しいプロセスを通じてビジネスの現実に直面し、学びを得ることも多いのです。

また、当然ながら商品を製作するだけでなく、売り出す責任もあります。普段からSNSを活用し、効果的なプロモーションを行っておく必要もあるということです。学生たちは春休みや夏休みを含めて自分たちの時間をコントロールしながら、責任を持って取り組んでくれています。

― 主体的な学生を育てるために、吉井教授が大切にされていることはありますか?

学生一人ひとりの個性に合わせたサポートを心がけています。例えば、積極的なあまり慎重さに欠けてしまう学生には、適切な方向性を示し、導く必要があります。反対に、アイデアは持っているものの自分で決断できない学生には、適切なタイミングで助言し、背中を押すようにしていますね。個別にサポートするからこそ、学生たちが1年で大きく成長している様子が感じられます。さらに、自分たちが市場に出した商品が実際に売れる経験は、学生たちの自信にも繋がっています。

今後の展望

― 今後の展望を教えてください。

実は現在、特別企画として、モンゴルのカシミアメーカーと協業し、カシミア製品の開発に取り組んでいます。この目的としては、 学生たちに海外での製品づくりの難しさ・課題などを認識してもらうと共に、日本へ輸入する 際の課題点や販売の際の留意点などを理解してもらうことが挙げられます。教育機関として、学生たちにさらに幅広い体験を提供し、 彼女らの視野を広げる機会を創出していきたいと考えています。

もちろん、メイドインジャパンへの取り組みを主とすることは変わりません。引き続き強化していきます。今年は、より多くのメーカーや店舗と連携し、新たなプロジェクトを展開していく予定です。今後も様々なチャネルを通じて情報発信を行い、ブランドの魅力を伝えていきたいです。

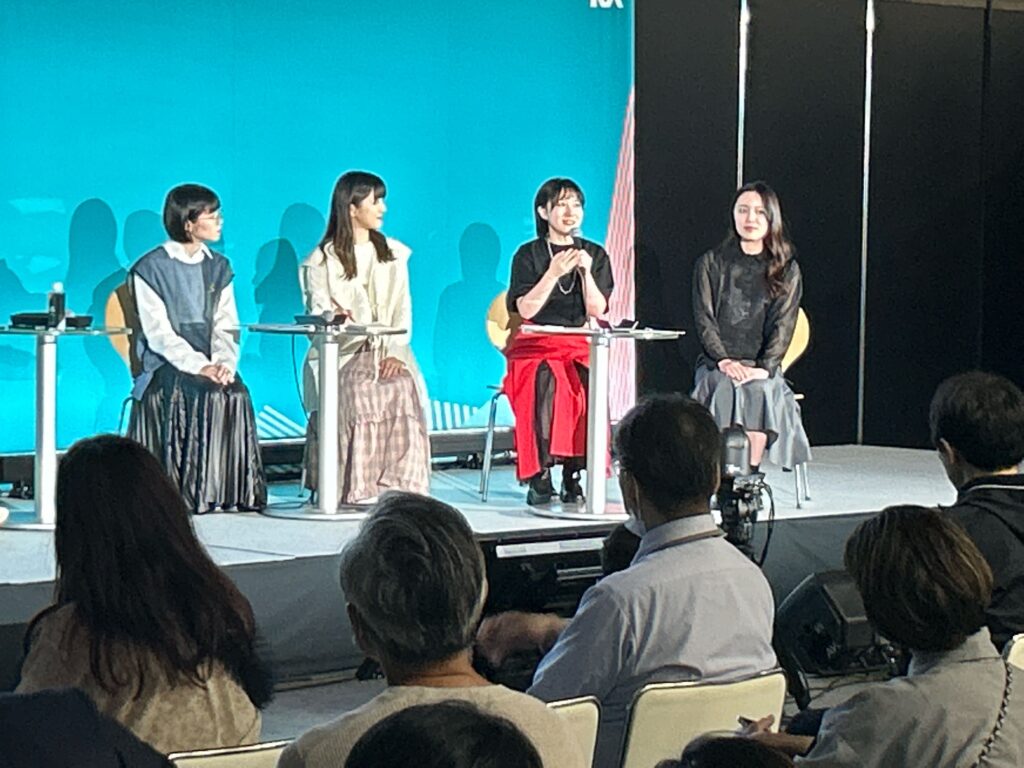

また、今年4月に開催された日本最大のファッション展「FaW TOKYO」では、株式会社アダストリア、三井不動産株式会社など様々な分野の専門家と、日本女子大学および本学の学生との対談を、私が取り仕切らせて頂きました。

▼ 企業と対談についてはこちら 被服・吉井ゼミの学生が日本最大のファッション展「FaW TOKYO」で企業と対談–「m_r tokyo」活動の一環(大妻女子大学HP)

当日は最新ファッションを手がける世界中の企業(25カ国800社)が参加された中、本講演には250人を超える方々にご来場いただき、ファッション業界の最先端を走る企業の施策や考え方、そしてこれからのファッションビジネスの方向性などをお聞きいただくことができました。本イベントには、昨年に引き続き2年連続の登壇となりましたが、今回も非常に実りある講演会になったと感じています。

今後もこのような活動も展開しながら、ぜひ多くの方に「m_r tokyo」のことを知って頂きたいですね。