SDGs 大学プロジェクト × University of the Sacred Heart.

目次

聖心女子大学の紹介

聖心女子大学は、東京都渋谷区に位置し、カトリック修道会の一つである聖心会を設立母体としています。聖心会は1800年にマグダレナ・ソフィア・バラという一人の若い修道女を中心として、フランスのパリに誕生しました。1801年にはフランス・アミアンに最初の聖心の学校が設立。以来、世界32カ国に聖心の姉妹校が広がっています。

日本では1908年に最初の聖心の学校が開校し、次いで1916年には聖心女子大学の前身となる私立聖心女子学院高等専門学校が開校。その後、1948年に聖心女子大学が設立されました。

「一人一人の人間をかけがえのない存在として愛するキリストの聖心(みこころ)に学び、自ら求めた学業を修め、その成果をもって社会との関わりを深める 」という教育理念のもと、日本で最初の新制女子大学の一つとして開学以来、「真の教養人」を育てる「リベラル・アーツ教育」を貫いています。

現代教養学部に、英語文化コミュニケーション学科、日本語日本文学科、哲学科、史学科、人間関係学科、国際交流学科、心理学科、教育学科と8学科にわたる専攻があります。各専攻では少人数制の授業を基本とし、学生一人一人に対するきめ細やかな指導が行われています。

聖心女子大学では、1年次には特定の学科に所属せず、基礎課程においてさまざまな学科の入門授業を履修し、広い視野を持つことを目指します。この過程で自身の興味や関心を見極め、希望する学科を決定します。2年次からは選んだ学科に所属し、専門分野の学びを深めつつ専門外の多様な教養科目を履修しながら、幅広い教養を身につけます。

学生には、国内外で多様な文化や価値観に触れたり、国際的な視野を広げたりする機会が多く提供されています。例えば、交換留学や短期留学プログラムなどによって、海外の提携大学で学ぶ機会が得られます。

聖心女子大学は学術的な知識だけでなく、倫理観や国際的な視野を持った女性を育成することを目指しており、卒業生は多方面で活躍しています。

聖心女子大学難民支援団体SHRET(シュレット)とは

とは-edited.jpg)

聖心女子大学難民支援団体SHRET(シュレット)の設立のきっかけは、聖心女子大学の第一期生として卒業し、日本人で初めて国連難民高等弁務官として活躍された緒方貞子氏の活動に由来します。

緒方貞子氏は、2000年に国際NGO団体RET(Refugee Education Trust:難民教育基金)を設立しました。緒方氏は、難民支援の重要な要素は教育支援であり、そのための基金が必要である、という明確な理念をもっていました。その2年後、RETの事務局長が聖心女子大学に来校したのを機に、学生の立場からも難民問題に取り組むべく、RETの名称に「Sacret Heart」(聖心)を加えた「SHRET」が、活動を開始しました。

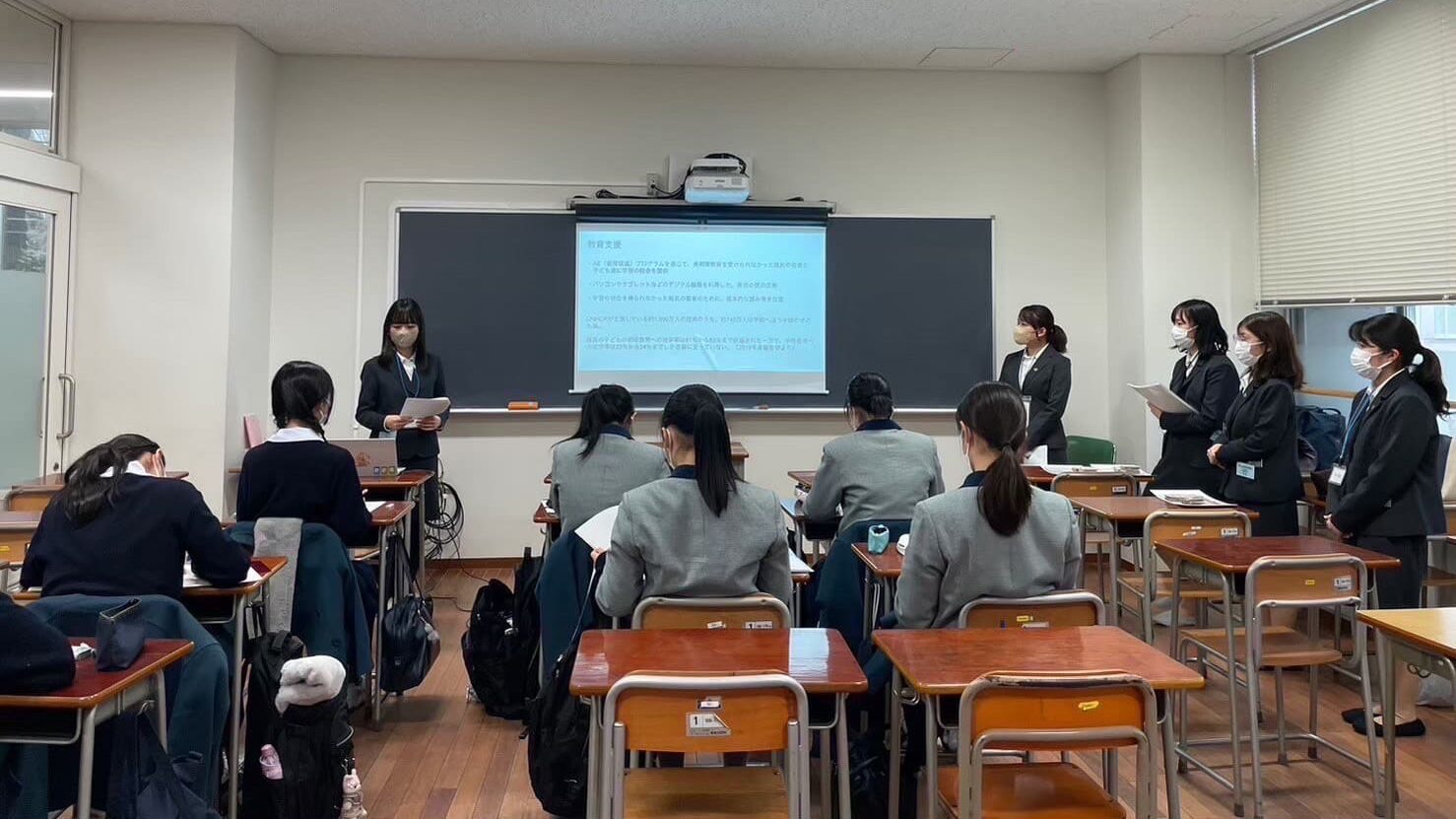

学生団体であるSHRETは基金面での支援は限られますが、難民問題について自ら学び、出張授業などで生徒たちに難民問題を学んでもらうなど、約20年以上にわたり、難民支援を行う学生主体の団体として活動を続けています。

網羅的に活動するSHRET

新開代表:SHRETでは「学生の立場から難民問題を考え、自分たちにできることを実行する」という活動目的をもとに、計6つ(入国管理局・日本語ボランティア・勉強会・広報・衣料品・M4R*(Meal for Refugees))のセクション(チーム)に分かれて活動しています。

Meal For Refugees(M4R):難民の故郷の味を学生食堂に展開する学生主体のプロジェクト。

メンバーは約50名在籍しており、各メンバーは6つあるセクションのうち最大で2つのセクションを兼任することができ、メンバーが網羅的に活動できる体制を整えています。兼任している場合の活動時間については、片方のセクションともう片方の活動時間が被らないようスケジューリングし、両方のセクションで包括的な学びを得られるように配慮しています。また、個人の希望に応じて半年ごとにセクションの移動が可能な体制も整え、学びの循環を促進しています。

顧問である教育学科の永田先生はユネスコでも長らく活動されている方で、渋谷区の環境関連の審議会委員をされており、社会問題に広く関心を持っていらっしゃいます。SHRETは学生主体の団体ですが、永田先生のサポートもいただきながら活動を行っています。

SHRETの主な活動内容

新開代表:SHRETでは、後述する一大イベントであるSHRET祭のテーマを意識しながら、セクションごとに活動しています。各セクションで今年1年間の目標を設定し、それに沿って取り組んでいきます。

学内においては、不要な衣料品を回収して難民キャンプへ寄付したり、UNHCRや日本赤十字社などへの募金活動を行ったりしています。また、学外での活動も活発で姉妹校や近隣の学校へ出向き、難民の方達に関する出張授業を行ったり、社会福祉法人で学習支援も行っています。

さらに、品川にある入国管理局を訪問し、収容されている方達とお話をするなどの活動も行っています。

他にも、2023年11月23日には学内でエシカル協会が主催するエシカルフェスタというイベントに参加し、他の学生団体と協力して日本赤十字社の「イスラエル・ガザ人道危機救援金」を通じた募金活動を行いました。

SHRETでは、6つのセクションごとに活動をする中でセクション内では1年生から3年生までが身近に会話を交わすことができます。各セクション内でのアイデア出しの他にも、代表や副代表に直接提案できる機会も用意されており、さまざまなアイデアを自由に出せる風通しの良い環境が整っています。

入国管理局を訪れて感じたこと

西田副代表:入国管理局セクションは、他のセクションと兼任しているメンバーが多く、比較的人数が多いセクションです。夏休みに入国管理局を訪れる際、2チームや3チームに分かれて収容されている方達とお話する機会があります。

お会いした方からは、入国管理局に収容される以前の生活やご家族のこと、出身国の郷土料理の話などを伺いました。ご自身の体験などを詳しく話してくださり、とても興味深く印象に残るものでした。

新開代表:私が一度入国管理局を訪れた際、とても印象に残った話は「なぜ入国管理局に収容されているのか」という背景についてお聞きしたことです。

収容されている方達は、それぞれ現在の生活についてどのように感じているか、日本に対してどのような思いを抱いているか、そして将来に対する考え方など、感じ方はさまざまです。中にはポジティブに捉えている方もいれば、ネガティブに感じている方もいらっしゃいます。私は入国管理局の訪問を通して、難民の方達に関するニュースの捉え方が大きく変わりました。

例えば、入管法の改正や難民申請に関する話題など、実際のニュースを聞く際にこれまでのように単なる客観的な話題とは感じられなくなりました。

SHRETの活動を通じて、難民の方達の背景に触れることができたことは、これまでの経験がより実感される非常に印象深い体験でした。

SHRETでの一大イベント「SHRET祭」での難民支援フェス

新開代表:SHRETの一大イベントは、毎年6月に開催される「SHRET祭」です。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が定める「難民の日」が6月20日のため、この日に合わせてSHRETでも何かできることをという思いから、例年6月20日あたりを目安にSHRET祭を開催しています。

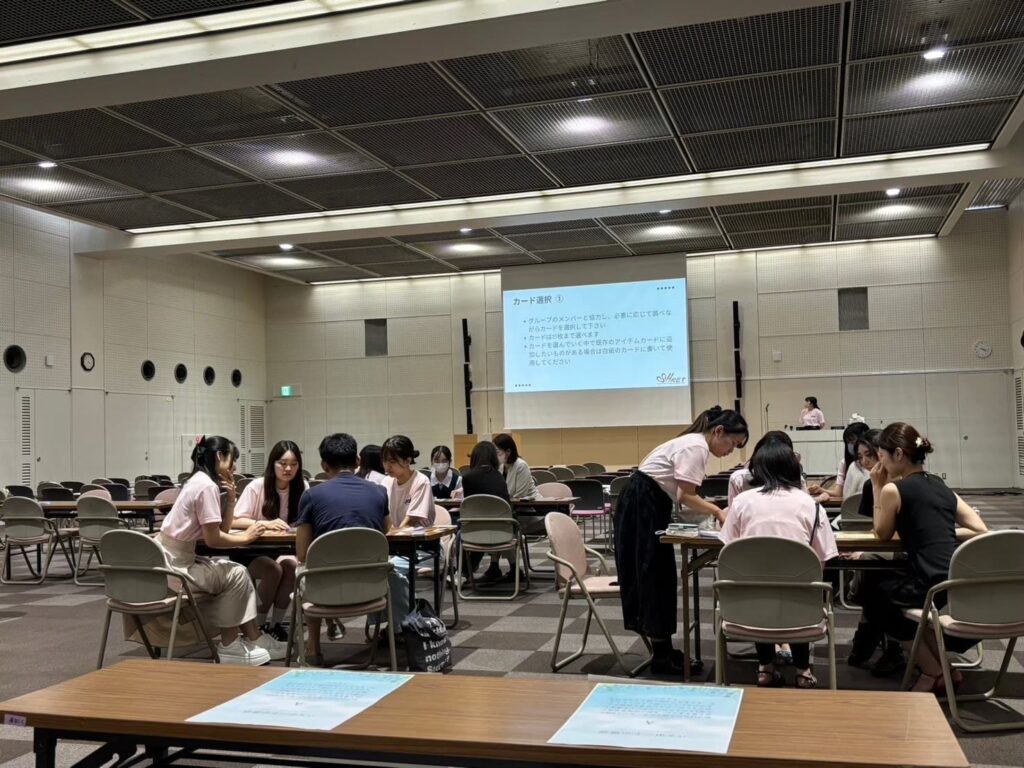

今年のSHRET祭では、4月に入学した新入生とともに、ゲストスピーカーの方々のお話やワークショップを通して難民問題についての理解を深めることができました。全員でお揃いのTシャツを着用し、一体感を持って一大イベントに取り組んだことで、今後の活動へ向けて団体が一致団結する機会を得ました。

さらに、その2日後の難民支援フェスではM4Rセクション以外の部員も多く訪れ、お客様とともに食事を楽しみました。今年は6月15日に「難民×女性」をテーマにSHRET祭を開催するとともに、同時期に「衣料品回収」と「難民支援フェス」を開催しました。

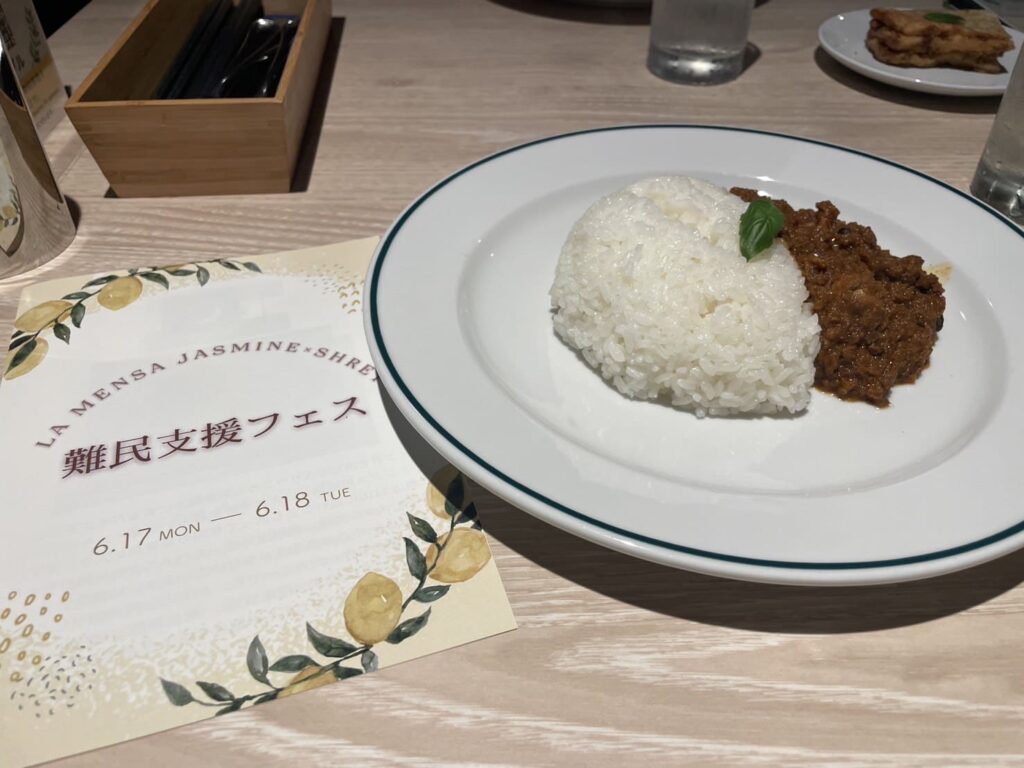

難民支援フェスでは、当団体のM4Rセクションが企画・実行に携わりました。M4Rセクションは、SHRET祭や聖心祭などで「食を通じて難民の方達について知り、支援する」活動を行っています。

今回、M4Rセクションは学内にあるレストラン「La Mensa jasmin」とのコラボレーションを通じて、難民の方達の母国料理を提供しました。コロナウイルスの流行によりM4Rセクションの食事提供やレストランとのコラボレーションは一時中断されていましたが、コロナの影響が収束し今年こそはM4Rセクションの基軸である「食を通じた難民支援活動」を再開したいという強い想いから、学内にあるレストラン「La Mensa jasmin」とのコラボレーションを実現させました。

「パキスタンカレー」とシリアのスイーツ「バクラヴァ」を提供

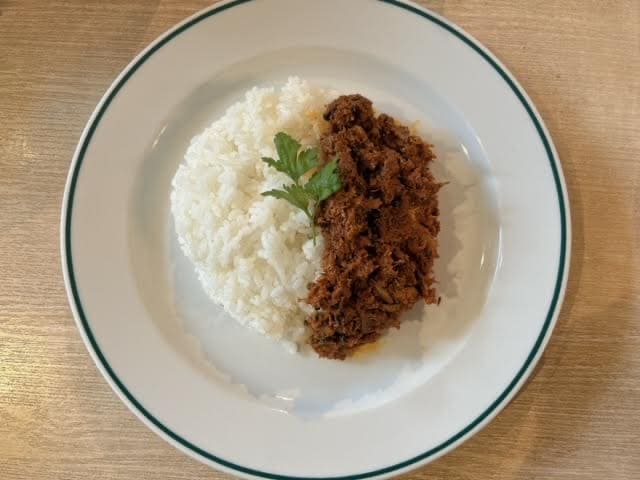

石山副代表:難民支援フェスでは「パキスタンカレー」とシリアのスイーツ「バクラヴァ」を提供しました。まず、パキスタンカレーについてですが、日本人にも親しまれているカレーを選ぶことで、楽しんで美味しく食べていただけるよう配慮しました。

パキスタンは1970年のアフガニスタン侵略以降、難民問題が常態化している国であるため、ぜひパキスタンの郷土料理を取り上げたいと想いから、パキスタンカレーにしました。パキスタンカレーはスパイシーさが特徴であるため、バランスを考慮し、もう一つのメニューとしてシリアのスイーツ「バクラヴァ」を提供しました。

シリアは中東のなかでも美食の国として知られており、大変美しい食文化を有しています。しかし、シリア危機は今年で13年目を迎え、国内は依然として厳しい状況にあります。このような背景から、支援の意義を感じ、シリアのスイーツを選びました。

レシピ開発において苦労した点は、中東のスパイスの中には初めて耳にするものが多く、それらを揃えるのが難しかったことです。インターネットでの情報収集に加え、大学近くのナショナルマーケットを訪れ、代用可能なスパイスを探しながらレシピを完成させました。

難民支援フェスは2日間にわたり開催し、両日ともに完売しました。当初は1日あたり30食ずつ計60食ほどの売り上げを目標としていましたが、予想以上の来場者に恵まれ、最終的には2日合わせて計100食ほど売り上げることができました。

中には2日連続で来てくださった方もいます。「美味しかった」という声だけでなく、難民の方達の現状を記載したリーフレットを通じて、その問題を広く知っていただくことで、非常に大きな達成感も得られました。

今回の難民支援フェスを通じて感じたのは、どの国にも素晴らしい食文化が存在するということです。その美しい食文化を持つ国々であっても、紛争地域の方たちは食を楽しむことが困難な状況にあります。

私たちがその美しい食文化について理解を深め、料理を再現して楽しむことで、単に国に関心を示すだけでなく、その食文化が失われないようにするための活動につなげていければと思っています。

SHRETへの活動に関心がある学生たちにメッセージ

石山副代表:「難民問題」と聞くと、多くの人が「難しい」「遠い国の話」という風に感じるかと思います。実際、私は難民問題に詳しかったからSHRETに入った訳ではありません。

大学時代に「何か自分ができることはないか」と考え、支援活動や人々のために少しでも貢献できる活動をしたいと思い、SHRETに参加することを決めました。「難民問題」は、SHRETのような能動的に学ぶ機会や場所が無いと、関心を持ったり、自主的に知識を深めることが難しい話題かもしれません。

だからこそ、このような活動の場があると身近に感じられるのと同時に、難民問題に限らず世界の困っている方たちに目を向けられるようになるので、SHRETでの活動は自身の大学生活の中でとても貴重な経験だと思っています。

西田副代表:私は大学入学以前から難民問題に興味がありましたが、難民問題についてニュースや書籍を通じて情報を得るだけでした。しかし、SHRETに加入し活動する中で、実際に難民の方や難民の背景を持つ方と交流し、難民問題に対する理解を深めることが出来ました。こうした機会が提供されていることは非常に有意義であると感じています。

もちろん正しい知識を持つことも大事です。それだけでなく、SHRETは難民問題を身近に感じたり、どのような支援をしたら良いか考えたり、大学卒業後もどのように関わり続けるかを考えるための貴重な場であると考えています。

SHRETには6つのセクションがあり、それぞれのセクションが独立して活動していますが、SHRET祭や他のセクションの活動を通じて、難民問題について横断的に知ることができます。

私が所属する日本語ボランティアセクションでは、今回の難民支援フェスにおいてM4Rセクションが運営したフードセール*に参加し、現地の食文化を体験しました。このように、さまざまなセクションの活動を通じて、難民問題について多角的に学び・考えることが出来る点もSHRETの大きな強みであると感じています。

フードセール:食品や飲料を対象とした販売イベントで、期間限定で行われるもの。

新開代表:私はSHRETに入って学んだことが2つあります。1つは問題を突き詰めて考える力を養えたことです。「現在の難民問題に対してどういうアクションが必要か」という問いに答えはありません。私たちは今、地球温暖化や社会問題など多くの答えのない課題に向き合わなければいけません。

このような課題に向き合う際にも、SHRETで難民問題に向き合った活動を思い出し、課題への向き合い方や多角的な見方、問題を真摯に受け止め、相手にとって真に必要なことは何かを突き詰める力を活かすことができると感じています。

もう1つは、世界規模の社会問題や環境問題などに対して多角的に捉えられる力が身についたことです。難民問題は、さまざまな問題の原因にも結果にも成り得るため、多くの課題と互いに影響し合っていると思います。

例えば、政治問題や宗教問題、環境問題が原因で難民問題が発生するほか、難民問題によって新たな女性問題や教育格差、食糧問題などが発生することもあります。そのため、それぞれの問題との関連性を理解し、これらの問題を深く学ぶことで、問題の多角的な視点が持てるようになりました。

SHRETでの活動を通して、このように社会問題について全体像や関連する問題との関係を考慮しながら問題に取り組めるようになりました。大学生のうちにこのような視点に気づけたSHRETでの活動はとても有意義であると実感しています。