社会貢献活動 × Kyoto Sangyo Univ.

目次

京都産業大学の紹介

京都産業大学は、文系・理系合わせて10学部18学科、約15,000名がひとつのキャンパスで学ぶ一拠点総合大学です。この利点を生かし、実社会で生きる高度な専門知識とスキルを養うとともに、学部を越えた知の交流により総合的かつ柔軟な学びを展開しています。

本学で学ぶ醍醐味ともいえるのが、教養が身に付く「共通教育科目」。日本最大規模のワンキャンパスの特長を生かし、学生が自らの専門分野を深く学ぶだけではなく、バランスのとれた世界観と幅広い教養を身に付けていくため、「人文科学」「社会科学」「自然科学」「総合」の4領域に多彩な科目を開講しています。

データサイエンス科目「データ・AIと社会」では、データサイエンスおよびAIを活用し、課題解決や価値の創造につなげる力を修得。また、「アントレプレナー育成プログラム」では、起業をめざす全学部の学生を対象に、文理10学部の教員がリレー方式で科目を担当。起業家精神や起業に必要な知識、ビジネス化の方法を修得するなど、イノベーションの創出と社会的課題を解決する力をもった人材を育成するため、文理を越えた新しい学びを展開しています。

京都世界遺産PBL授業の特徴

――京都世界遺産PBL科目とはどのような学習科目になるのでしょうか?科目の内容やねらいについて教えてください。

吉野教授:京都全体で学生を育て、明日を切り拓く人材を輩出したいという想いから、2015年に開設された科目です。この科目は、京都の世界遺産をフィールドにして課題の発見と解決を促進するために展開されています。

主にグループでの学習を通じて、学生たちは自ら課題を見つけ、解決策を提案することを重視しています。このプロセスを通じて、多彩なスキルを磨き、予測困難な時代に対応できる人材を育成することを目指しています。

各大学と明日の京都文化遺産プラットフォーム、大学コンソーシアム京都が協力し、複数の大学の学生が共同で受講できる「単位互換」の形式の授業です。この授業は課題の発見と解決を中心に据えており、学生たちの自己主導性と社会的な意識を育むことを重視しています。大学間で単位互換の協定が締結されているため、他大学で履修し取得した単位は所属する大学で認定され、学びの幅も広がります。

授業の進行は以下の通りです。まず、講義やインタビュー前に調査を行い、環境状況を理解します。その後、現地調査やフィールドワークを通じて発見した課題に対する解決策を提案し、検証していきます。最終的にはプレゼンテーションを準備し、成果発表会へとつなげています。

上賀茂神社との連携

吉野教授:京都産業大学では、特に賀茂別雷神社(以降、上賀茂神社)との連携が年々盛んになっております。上賀茂神社はその歴史が非常に古く、由緒ある行事が多く執り行われております。

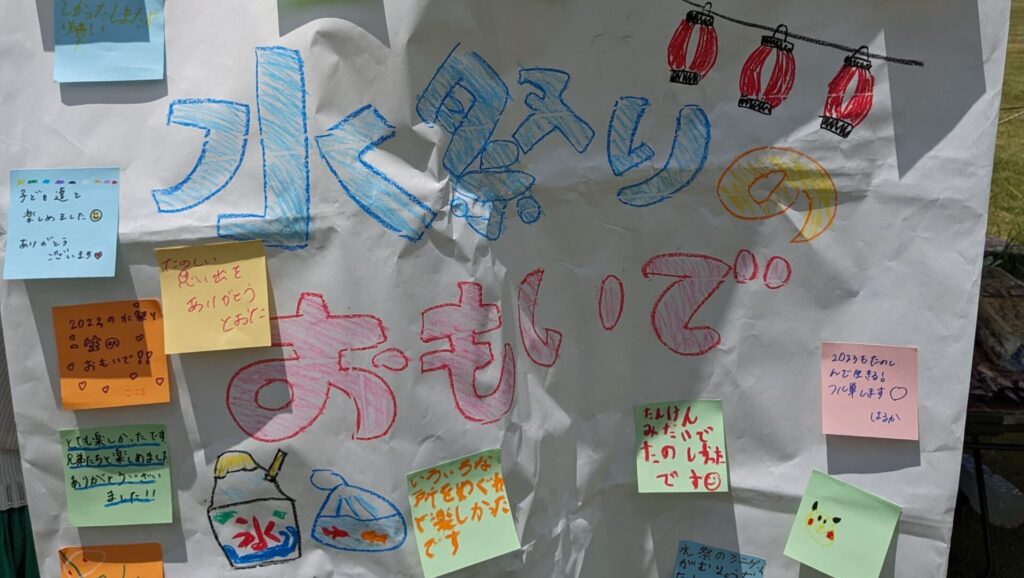

本学はその中でも、毎年7月の第4日曜日に行われる「賀茂の水まつり」の活性化を中心に据え、学生が企画から運営、広報、成果報告に至るまで実践的な経験を積む機会を提供しております。他の大学と比較しても、学生が実行段階まで関与することは稀有な取り組みであると自負しております。

今年度も多くの方々のご協力を仰ぎ、バトントワリングサークルによるパフォーマンスや、神社の芝生広場での水鉄砲や水笛の工作、水運び競争など、多彩な出し物を計画し、実施いたしました。

また、上賀茂神社の近隣にお住まいのお茶の先生方がボランティアでお茶席を設けてくださり、毎年大変好評をいただいております。さらに、休憩所の設置や、外国の方々向けの広報にも力を注いでおります。

上賀茂地区は京野菜の産地としても知られており、農業や地域活性化、SDGsの観点から、JA(農業協同組合)の協力を得て廃棄野菜を利用した野菜スタンプの催しも実施した年があります。

年々、新たなアイデアを出し合い、工夫しながら取り組んでおり、学生たちは主体性、問題解決力、チーム力などを実践的に磨く良い機会と捉えております。このような成果が得られている背景には、長年にわたる上賀茂神社との信頼関係があるからこそと考えております。

フィールドワークが寄与する効果

――PBLは課題発見・解決型学習ですが、なぜこの手法が有益だと考えられているのでしょうか?特に、観光地での実践的なフィールドワークがどのように学習効果に寄与していると思われますか?

社会人としてのマナー

吉野教授:大学生の間に企業団体を含む、様々な外部の世界との関係を築くことは、”自分ができること”と”相手が求めているもの”を考慮しながら実践する、とても重要な機会です。もちろんのことですが、課題と期日が伴うことも社会人と同じです。積極的に参加し、最終的に責任を持って遂行する能力の習得が重要とされます。

そのため、企画から報告書の作成までを学生自身が主導することにより、単なる受け身の姿勢ではなく、課題の洞察と解決策の考案に積極的に取り組むことが可能となります。

当然、この過程においては課題に対する適切な対処がうまくいかないこともあるかもしれません。しかしながら、こうした課題が提供される目的や、その継続的な取り組み方について深く考察し、本質的な理解を深めていくことが最終的な目標です。

なぜこのような課題が与えられるのか、そしてこれを継続的な取り組みとするためにどのように努力すべきか、これらの問いに真摯に向き合うことが重要です。

学生にとっての物事の考え方

吉野教授:このお祭り自体は上賀茂神社を中心に地域全体に広がり、親しみを持ち、”リピーターとして何度も来てもらいたい”という背景があります。この祭りを通じて、学生の主体性やチーム力、社会貢献の意識を育むことに焦点を当てております。

同時に、学生やOBOG(卒業生)、地域住民との交流が生まれ、大学のクラブやサークル活動の発表の機会ともなります。私たちが関わることで、お客様が祭りに親しみを感じ、喜んでいただける様子を間近で目にすることは、私たち自身にとっても大きな充実感が得られ、モチベーションを高めるものです。

また、テーマが年々同じであることもあり、今まで培ってきた”伝統”と、新しいアイデアをつくりだすという”革新性”の両方を大切にし、楽しみながら学習していただきたいと考えております。

プログラムの魅力

――このプログラムの魅力について詳しく教えていただけますか?

吉野教授:はじめに境内などを周り、どこをどう使うのかなどの説明もするのですが、比較的多くの異なる大学の学生が集まるため、他の大学の特長も見え、交流を通して役割分担を学生達で決めていくなど、双方に良い影響をもたらしているように感じます。

ここ数年、コロナの制約があったため、イベントが開催されなかったことから、学生たちは久しぶりにイベントができることに強い思いを抱いているように感じられました。

単なる座学だけでなく、このような取り組みを大学生活の4年間で経験できることは、非常に重要な意味を持つと思います。

最後に

――最後に今後の展望などがあれば教えてください。

吉野教授:私が日本史の教員だからというのはあるのですが、歴史や文化に興味を持ってもらいたいという気持ちはやはりあります。

また、この祭りはあくまで祭りであり、これを継続させるためにはどのような取り組みが必要かを考える必要があります。賀茂の水まつりにおいては、受講者だけでなく、京都産業大学のボランティアサークルも協力しており、多くの人々が愛情を込めて取り組むことで、この催しが続いていくと考えております。

かつては祭りは地域社会によって支えられていましたが、現代においてはその状況が難しくなっており、今後の課題と言えるでしょう。しかし、年々積極的な学生たちが授業に参加してくださっており、一人ではなく多くの人々を巻き込みながら、伝統を守りつつ新しい価値を生み出せるようになることを期待しています。