SDGs 大学プロジェクト × Kyushu Sangyo Univ.

目次

九州産業大学の紹介

九州産業大学は、1960年に福岡市東区で創立された私立大学です。現在は10学部22学科と大学院5研究科を有し、約1万人が学ぶ総合大学に成長しました。「産学一如」の理念のもと、理論と実践を重視した教育を提供し、産業界のリーダーとなる人材を育成しています。

2020年度に創立60周年を迎え、次の目標である創立100周年に向けたビジョン「新たな知と地をデザインする大学へ一もっと意外に。もっと自由に。一」の実現に向け、文理芸融合のグローバル総合大学を目指し、教育、研究、国際化、産学連携などの分野で事業を展開しています。

また、スタンフォード大学SPICEとの連携プログラムなどによって国際化を推進し、多文化理解や創造性豊かな人材の育成に力を入れるなど、専門性の高い人材育成を掲げています。さまざまな独自の学習プログラムを通じて実学重視の教育を推進しています。

私たちの生活を支えている「熱工学」とは

― 本日は、熱工学を専門分野として研究に取り組まれている、赤坂教授にお話をうかがいます。赤坂教授は、普段どのような授業や研究に取り組まれていらっしゃるのでしょうか?

熱工学は、その名の通り、熱に関する物理現象を扱う学問であり、機械工学の一分野です。大学では、主に「熱力学」と「伝熱工学」を教えています。

熱力学は高校物理に含まれているので、比較的馴染みのある学問かもしれません。一方、伝熱工学はあまり馴染みがない方もいるかもしれませんが、熱を効率的に伝達したり、熱の伝達を抑制したりする技術を研究する学問分野です。

私自身は、高温な物質から熱を奪い、温度を下げる技術に興味を持っています。研究分野としては、冷凍空調工学という分野で、冷凍機、冷蔵庫、エアコンなどに代表的される機械に関わる技術開発に取り組んでいます。

中でも特に「冷媒」という、冷凍機や空調機の中を循環するガスの性質の研究に注力しています。より効率的な冷却システムや環境負荷の低いシステムの開発を目指し、長年にわたって研究を続けています。

この取材では、この冷媒が地球環境に与える影響についてもお話しできるかと思います。

― 熱工学は、私たちの身近な製品に使われているのですね。具体的には、例えばどのような役割を担っているのでしょうか?

身近なものとして、自動車のエンジンが挙げられます。自動車は、ガソリンや軽油などの燃料を燃焼させて発生した熱エネルギーを動力に変換して動いています。近年ではEVやハイブリッド車も普及していますが、現在の世界的な主流はガソリンエンジン車です。

また、私たちの生活に不可欠な発電も、熱工学技術を応用して生み出されています。火力発電所や原子力発電所では、石炭、天然ガスの燃焼や、ウランの核分裂により発生した熱エネルギーから電力を創り出し、社会に供給しています。この仕組みも、熱工学技術の一つです。

このように、熱工学は、私たちの生活を支える基盤技術の一つです。産業革命以降、先人たちの努力によってさまざまな技術が開発され、人々の生活を便利にしてきました。

熱工学 × 環境問題 CO2排出削減技術の最前線

― 熱工学は、環境問題やSDGsにも深く関わっている分野ですよね。赤坂教授はご自身の研究を通して、どのような環境問題や課題感をお持ちですか?

熱工学は、環境問題やSDGsと密接に関係していると言っても過言ではありません。特に、地球温暖化の原因となるCO2の排出削減は、重要な課題の一つです。

現代社会において、電気は経済活動に必要不可欠な存在ですが、電気を生み出す過程で排出されるCO2は、環境負荷に大きな影響を与えています。現在の日本の主要な発電方法は火力発電ですが、これらは化石燃料を燃焼させるため、CO2排出は避けられないのです。

太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使った発電だとCO2排出を抑えられますが、現時点では技術的な課題やコスト面の問題があり、火力発電を完全に代替することは難しい状況です。今後しばらくは、火力発電が主力である状態は変わらないでしょう。

― 世界的にはどのような方針なのでしょうか?

経済発展とCO2排出削減の両立は、特に発展途上国にとっては難しい課題です。

火力発電、特に石炭を燃料とする石炭火力発電はコストが比較的安く済む発電方法です。現在、多くの発展途上国は、経済成長のために石炭火力発電に頼ざるを得ない状況です。しかし石炭を燃焼させるとCO2を排出してしまうので、地球温暖化を加速させる原因となってしまいます。

先進国が過去から長年に渡って排出してきたCO2が現在の地球温暖化問題を招いた原因の一つなので、これまでに先進国が辿ってきた経済発展モデルを途上国が追従することは、持続可能な社会の実現の観点から望ましいと言えません。とはいえ、先進国が自分たちの過去に目を瞑り、発展途上国の発展を妨げることは、解決策とは言えませんよね。

したがって、先進国は自国のCO2排出量の目標達成に向けて努力するだけでなく、発展途上国に対して技術支援や資金援助を行う責任があります。一方の発展途上国では、CO2削減規制のため、先進国から積極的に技術を導入する動きが見られます。

世界最高レベルの熱工学技術を開発している日本の役割と強み

― 日本はどのような役割を果たしているのでしょうか?

日本は、先進国としてCO2排出の削減に積極的に取り組んでいます。

具体的には、高度なCO2削減技術を持つ国として発展途上国への技術支援や資金援助を行ったり、実際にCO2排出量の少ない発電所を建設したりすることで、被援助国のCO2削減を実現しています。建設した発電所は途上国の資産ですが、日本の支援によって達成されたCO2削減量は、日本のCO2削減量に組み入れることができるのです。これを「排出権取引」といいます。

日本国内のCO2削減はかなりのレベルまで達成しており、これ以上削減を進めれば、経済活動に大きな影響が出てしまう段階にまできています。そこで、途上国への技術援助や資金援助を行い、自国のCO2削減量に組み入れることが注目されているのです。

このような排出権取引の仕組みがうまく機能すれば、先進国同士の技術競争も活性化することを期待しています。技術競争の盛り上がりに伴って途上国のCO2の排出量も削減できれば、地球全体の削減目標の達成にも近づきますよね。

しかしながら、うまく機能しているケースばかりではありません。

例えば他国に発電所を建設する際は、ただ建てるだけでなく、現地のオペレーターの教育まで支援しなければ継続して稼働できません。発展途上国が先進国に発電所の建設を発注したところ、継続的な支援が十分に行われず、結果的に失敗してしまった事例も過去にはありました。

日本の企業は、発電所建設後も数年間滞在して現地のオペレーターを教育するなど、丁寧なサポートを行っています。日本の火力発電所は世界最高の熱効率を持ち、CO2排出量も非常に少ないと言われています。日本発の優秀な省エネ技術や環境保全技術は数多くあります。途上国からも日本の積極的な支援が求められています。

次世代にふさわしい冷媒開発の難しさ

― 赤坂教授が「地球温暖化防止」に関する研究に取り組むようになった経緯を教えてください。

私は学生の頃から気体や液体の状態変化そのものに興味がありました。気体は圧力をかけて冷やすと液体になり、液体は減圧して加熱すると気体になります。このような「状態変化」に興味を持ち、大学時代から研究を続けています。

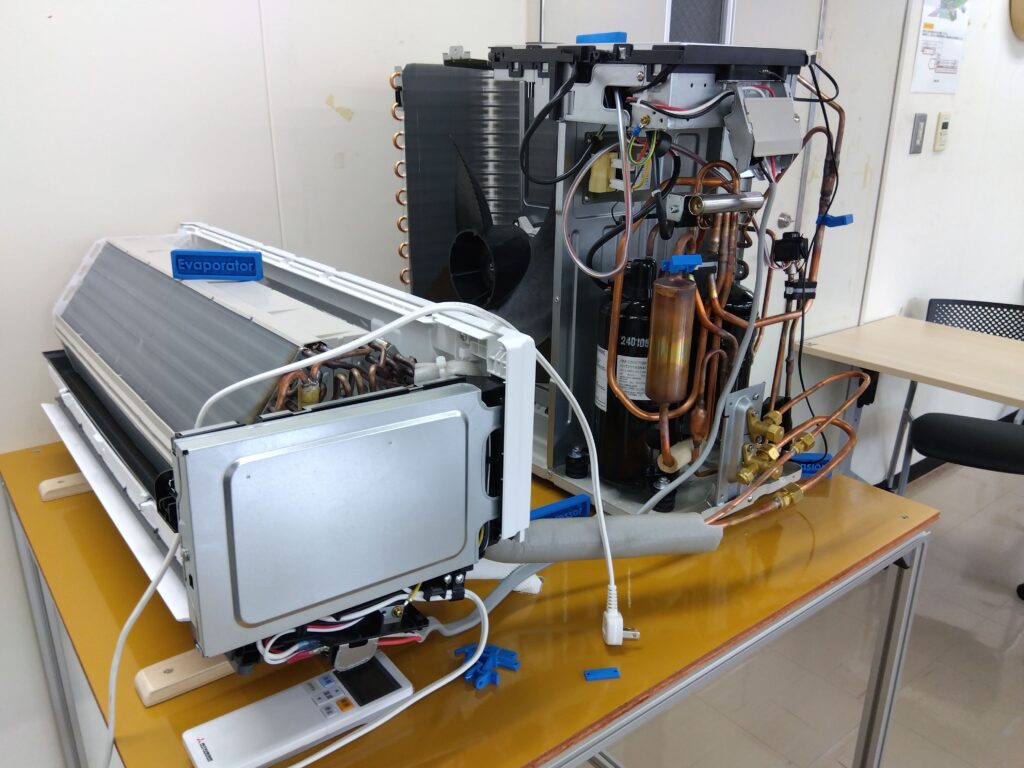

冷凍空調技術はまさに「冷媒」の状態変化を利用したもので、エアコンなどの中で冷媒が状態変化を繰り返しながら冷却や加熱を行っています。自分が研究してきた液体や気体の状態変化が冷凍空調工学に直結していることから、興味関心が広がりました。

そして、2000年あたりから次世代の冷媒を見つける流れが生まれました。90年代に使われていたフロンガス(代替フロンと呼ばれています)は冷媒として非常に使いやすかったのですが、CO2の何百倍もの温室効果を持っていることが問題視され始めたからです。冷媒は機械に閉じ込められているため、大気に漏れることはないと思われるかもしれませんが、機械を破壊するときや移設するときに漏れてしまうことがあります。

最近では、使用済みの機械から冷媒を回収する規制が強化されたものの、日本国内では約3割しか回収できていません。他国の状況はもっと悪く、世界規模で見ると相当量の冷媒が大気中に放出されていると言ってもいいでしょう。

私は、日頃から学生に「私たちは冷媒に囲まれて生活している」と伝えています。現代はどこも空調が効いていますし、各家庭に冷蔵庫やエアコンがあり、コンビニやスーパーには冷凍ショーケースがあります。冷蔵の宅急便を運搬するトレーラーにも冷媒が使われています。

これほど身近なものだからこそ、温室効果が小さく、無毒で可燃性がない、安全な冷媒を開発しなければならないのです。世界共通の研究課題として新しい冷媒の開発研究に取り組んでいますが、そう簡単ではありませんね。

― 2000年以前は、どのような冷媒が使われていたのでしょうか?

みなさんも、オゾン層の問題を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

▼ 詳しくはこちら フロンによるオゾン層の破壊 (国土交通省 気象庁HP)

これは80年代にクローズアップされた、地球温暖化よりも前の世代の問題です。この原因はCO2ではなく、冷媒そのものでした。1950年代から60年代に開発された冷媒(特定フロンガス)がオゾン層を破壊する元凶だと判明し、90年代から段階的な使用削減が始まりました。

その後の代替品となる、オゾン層を破壊しない冷媒(代替フロン)はすぐに開発されました。当然、販売されていたエアコンの中に入っている冷媒も変わったのですが、おそらくあまり気づかれていないと思います。

その後、代替フロンの地球温暖化効果が問題視され始めましたが、地球温暖化効果が小さく、毒性も可燃性もない次の冷媒は生まれていません。20年近くかけて取り組んでいますが、完璧な冷媒は開発できていないのが現状です。

カーエアコンの冷媒を変えた、赤坂教授の計算プログラム

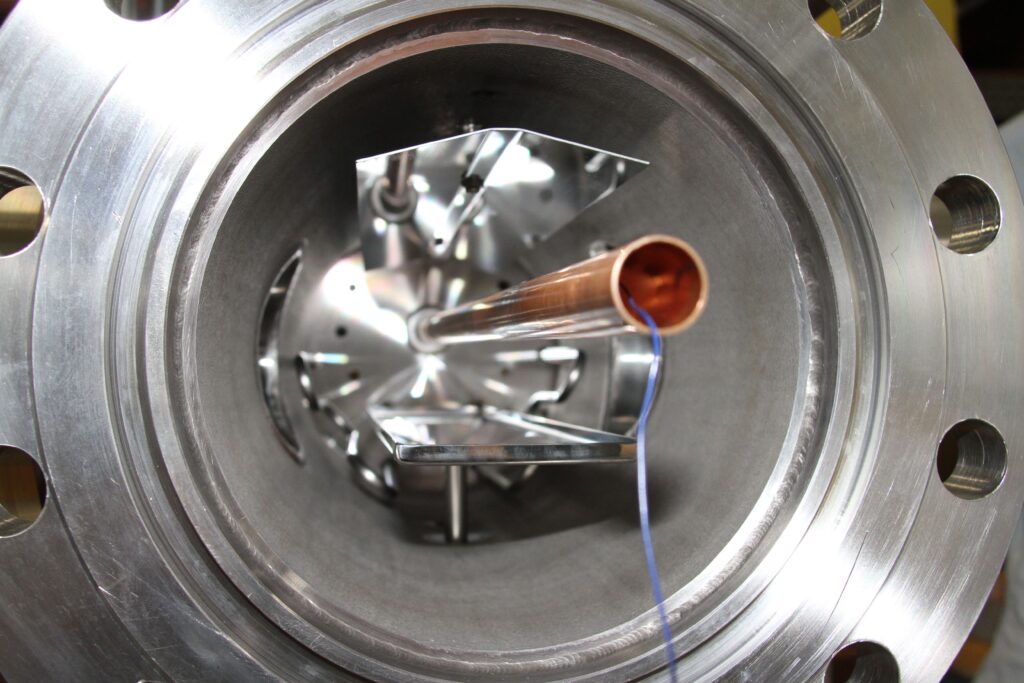

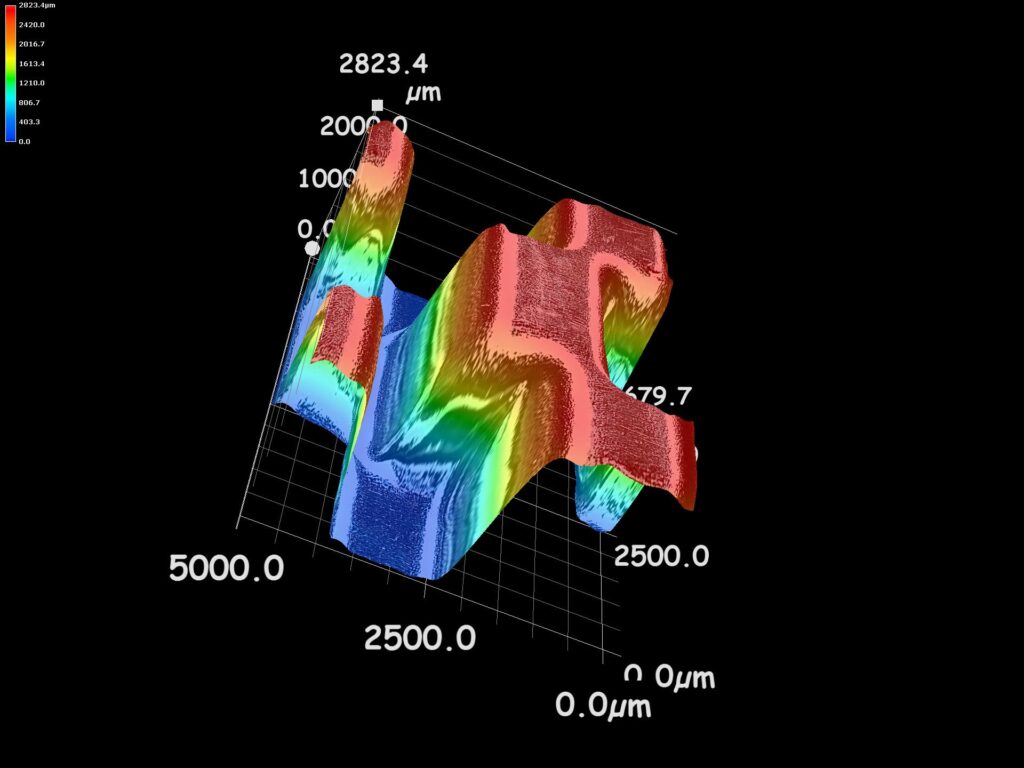

ハイスピードカメラの顕微鏡で形状解析した図

― 赤坂教授ご自身は、「地球温暖化防止」や「冷媒」に関して、具体的にどのような研究に取り組まれていますか?

私は主に「フルオロカーボン類」と呼ばれる冷媒の研究を行っています。先に述べた特定フロンや代替フロンもフルオロカーボンの一種です。

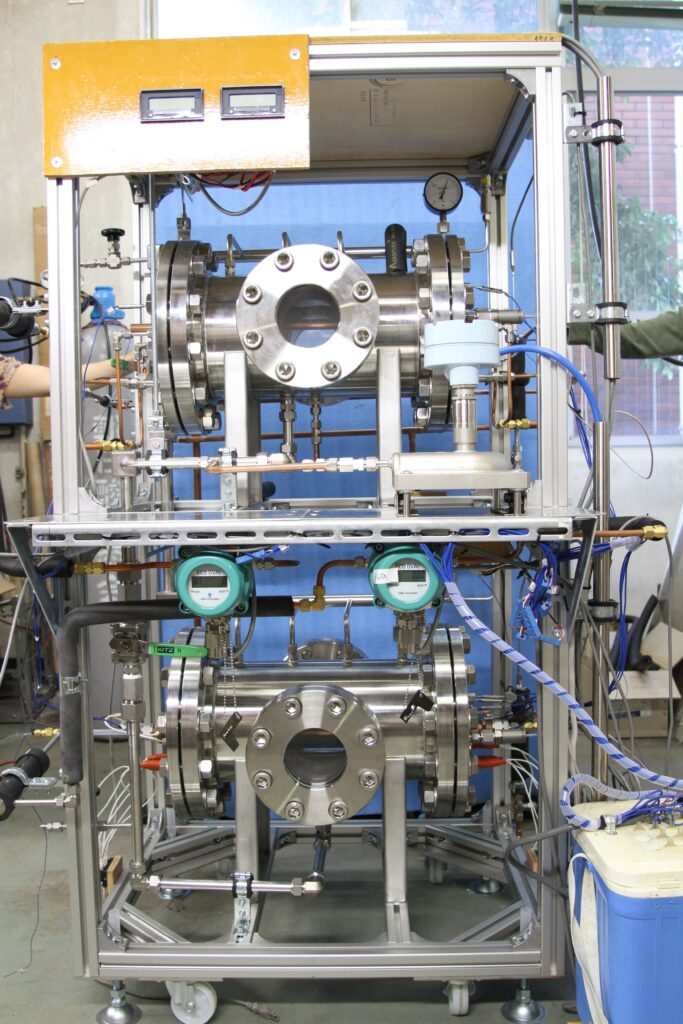

フルオロカーボンは人工的に合成された化学物です。この開発では、まず少量のサンプルを合成します。新たな化合物を冷媒として実用化するには、安全性を確認したり、冷媒として使った場合の消費電力をシミュレーションしたり、既存のエアコンに使えるかを試すなど、さまざまなテストを行い、詳しく調べる必要があります。

このような開発過程において、冷媒の性質をコンピュータで計算する手法を開発しています。ドラマにでてくるような白衣を着て行う化学の実験ではなく、コンピュータの計算プログラムの開発に取り組んでいます。冷媒の性質を計算で求めることができれば、手間のかかる実験をしなくても、瞬時に結果が得られるというわけです。このような計算プログラムを使って、バーチャル空間でエアコンや冷凍機を設計し、さまざまなシミュレーションを行うことができます。

冷媒のこのような研究に携わっている人はまだあまり多くありませんので、私の開発したプログラムによって、新しい冷媒研究全体のスピードが加速していくことを期待しています。

― 赤坂教授が開発するプログラムは、世界でも使われるのでしょうか?

国際的な商取引では、各国が同じ計算プログラムを使用して機械を評価する必要があります。冷媒の性質を計算するプログラムがバラバラだと、同じ機械なのに国によって性能が異なってしまいます。そのため、より優れたプログラムを開発し、それを国際標準にすることが私の目標の一つです。

最近では、私は米国標準技術研究所(NIST)と共同でカーエアコンの冷媒プログラムを開発し、これは国際規格(ISO17584)に採用されました。平成の頃に販売された車のカーエアコンは地球温暖化効果が高い冷媒が使われていたのですが、令和以降はこの新しい冷媒が使われ始め、地球温暖化効果がCO2とほとんど変わらないほど小さくなっています。

― 私たちが気づかないうちに、冷媒は進化を続けているのですね。

かつて使われていた冷媒は汎用性が高く、エアコンや冷蔵庫など、さまざまなものに使うことができました。しかし、地球温暖化の影響が大きいことが判明した現在は、使用できません。そこで、現在は用途ごとに冷媒を変えていく、分業制の考え方に基づいて研究開発を進めています。

開発が最も難航しているのは、一般家庭用エアコンの冷媒です。候補はいくつか考えられているものの、どれも一長一短あり摸索が続いている状態です。ただし、技術は進化を続けており、カーエアコンのように地球温暖化効果がCO2と同レベルとはいきませんが、現在販売されている家庭用エアコンの冷媒の温暖化効果は、昭和の時代に比べると3分の1ぐらいになっています。それでもCO2の600倍ぐらいあるのですが。

今後の展望と赤坂教授が感じている課題

― 今後の研究で取り組みたいことや、さらに注力したいことについて教えてください。

今後も冷媒の研究を続けていくつもりです。

これまでの研究で単一成分の冷媒では十分な性能が得られないケースも増えています。そこで直近では、2種類以上の冷媒を混合するした「ブレンド冷媒」が注目を集めています。

しかし、ブレンド冷媒の性質を計算するプログラムは、単一成分冷媒よりも格段に複雑になります。蒸発や凝縮といった状態変化において異なる分子間の相互作用などを考慮すべき要素が大幅に増えるためです。国内外の研究者とも共同研究を行いながら、ブレンド冷媒の研究開発を加速させていきたいですね。

また、近年、国によって冷媒に対する考え方や置かれている状況が異なるため、国際的な合意形成が容易でないことに懸念を抱いています。日本のように蒸し暑い国では、冷房が必須です。冷房が無いと、命に関わる状況になりかねません。

一方で、日本に比べて冷涼なヨーロッパでは冷房の必要性は日本ほど高くありません。そのため家庭用エアコンがあまり普及していない上に、人工的に合成された「フルオロカーボン」冷媒に対して懐疑的な見方をされている面すらあります。

そもそも自然界に存在しないものを大量生産して冷媒として使うと、将来にわたって何も問題がないとは言い切れないというのが、ヨーロッパの見解です。そのため、CO2やアンモニアといった天然由来の冷媒を使った機械が注目されていますが、これらは消費電力が多い、可燃性があるなどの問題があります。

アメリカの場合は、日本のように各部屋に1台ずつではなく、大型のエアコンを1台設置し、各部屋に分配するような方法が一般的です。機械が大きくなると冷媒も多くなるため、冷媒の可燃性は大きな問題です。そのため、現時点ではフルオロカーボン類の冷媒 が一番適しているのです。このように、国によって冷媒に対するニーズ、課題、方針が異なるため、国際的な枠組みを構築することは難しい状況です。

台湾などの半導体産業が競争力を増す一方中、冷凍空調産業は自動車産業と並んで日本が世界で競争力を維持している数少ない分野です。そのため、日本は国際舞台で積極的な情報意見発信が求められています。

各国の思惑が交錯する中、優れた冷媒が世界標準となるには技術力だけでなく、政治力と人材育成も重要です。日本はこれらの課題に立ち向かい、持続可能な冷媒技術の開発と普及に貢献していくこが必要であると感じています。