グリーン水素を用いた新しいエネルギーシステムの構築に向けて:横浜国立大学の石原顕光先生が語る

グリーン水素の研究を始めたきっかけ

――石原特任教員(教授)の研究はどのようなテーマでしょうか?

横浜国立大学の先端科学高等研究院の中に先進化学エネルギー研究センターという組織がありまして、電気化学を中心としてリチウムイオン電池系の研究をしている先進蓄電研究ラボと、水電解や燃料電池に関わるグリーン水素研究ラボという二つのラボがあります。僕はグリーン水素研究ラボに所属して、具体的には固体高分子形燃料電池の電極触媒の研究を行っています。

グリーン水素とは、再生可能エネルギーから作られた水素のことですが、実際の水素は、もちろん無色透明の気体で色はついていません。いま世の中に出回っている水素は、ほとんど化石燃料から作られているので、グリーン水素ではありません。燃料電池は水素を燃料として電気を取り出す装置ですが、僕は、水素をより有効に使うための燃料電池の研究を通して、グリーン水素に関わっています。

日本に水素エネルギー協会という学会があるのですが、僕も燃料電池を通して水素に関わっているので、その学会に所属しており、水素エネルギー協会が出している『トコトンやさしい水素の本』や『水素の事典』、『水素エネルギーの事典』の執筆と監修をしたり、個人的には、再生可能エネルギーやエントロピー、元素、電気化学に関する『トコトンやさしいシリーズ』や、電気化学や化学熱力学の教科書の執筆なども行っています。

また、とくに最近、中学生や高校生など、将来の日本を支えていく若い人たちに、グリーン水素とは何かを教えてほしいという依頼も来ています。我々は燃料電池をやっているので、近隣の地方自治体が行っている再生可能エネルギーを紹介するようなプロジェクトで、我々が出向いてグリーン水素の話をしたり、燃料電池の組み立てキットを組み立ててもらってその原理を理解してもらうような活動もしています。

▼先進化学エネルギー研究センターについてはこちら 先進化学エネルギー研究センター - 横浜国立大学 先端科学高等研究院

――燃料電池の触媒の研究を始められたきっかけを教えていただけますか?

もともと横浜国大に燃料電池で高名な太田健一郎先生(現在は横浜国大名誉教授)がいらっしゃって、そこで僕が博士研究員をやらせていただくことになりました。そのときのテーマが、水素を燃料とする低温型の固体高分子形燃料電池の電極触媒の研究開発だったことがきっかけです。

水素を燃料とする燃料電池は、電池のマイナス極で起こる水素の酸化反応とプラス極で起こる酸素の還元反応が対になって起こるんですが、プラス極での酸素還元反応が極めて起こりにくいというのはずっと昔から言われていました。反応を進めるには触媒というのを用いるのですが、その候補は白金しかなかったのですが、白金は資源量が少なく高価なので、1960年代から白金を代替する研究は始まっていました。しかし世界中の研究者がやっていてもなかなか難しく、いまでもまだ白金と同等の性能を持つ触媒は開発できていないんです。

そこで、大学なので、白金ではない触媒で、世の中に先駆けて何か展望を開けるような研究をやりたいというのがあって、最初は、タングステンやモリブデンなどの炭化物や窒化物を中心にした触媒などを試しましたが、固体高分子形燃料電池というのは基本的に電解質が酸性で、しかもプラス極は酸素のある酸化雰囲気でもあるので、多くの材料が酸化物になって、さらに溶けてしまうんです。白金ですら、ナノサイズになると溶けます。

研究を始めた当初は、炭化物や窒化物がどれもこれも酸化物になって、さらに溶けてしまって途方に暮れていました。そんなとき、たまたまタンタル酸化物に窒素を含んだ化合物が酸性溶液中で溶けずに安定で、酸素還元触媒として働くことがわかりました。燃料電池の触媒は電気化学触媒なので電子が移動しないといけなくて、世界中の研究者はタンタル酸化物などは電子が移動しないからそもそもダメだろうと思って研究していなかったんですね。

ところが酸化物でも、窒素が入ると欠陥も入るし、電子が移動できるようになるんです。たまたまそれがうまくいって、上手に作ってやれば電子が移動できる状態になって、酸性溶液中での安定性もあって触媒活性もでるということがわかってきて、暗中模索しているときにラッキーなことがいくつも重なったという状況でした。いまは資源量が豊富なチタンやジルコニウムなどの酸化物をベースにした触媒開発をしています。

水素の導入が必要である理由

――行政が水素エネルギーを活用することに積極的であるのにはどういった背景があるのでしょうか?

国としては、2017年に世界に先駆けて、水素の国家戦略として「水素基本戦略」を策定しました。今年の6月にそれが改訂され、水素の社会実装に向けた方針が示されています。実は、2021年の第6次エネルギー基本計画までは再生可能エネルギーは大事であるとするものの、水素に関する定量的な目標は入っていなかったんです。それが、水素社会実現に向けた取り組みの抜本強化として、2030年の電源構成のうち、1%程度を水素・アンモニアにしようという目標が示されたのです。たかが1%と思われるかもしれませんが、もともと使っている電気量が莫大なので、1%でもたいへんなことです。

国全体がそのように水素を積極的に導入しようという流れになっているので、地方自治体でも、安全・安心を担保しながら将来に向けて水素を導入することが、地域活性化の一つのきっかけになればという考えがあるんじゃないかと思います。

ただし、やっぱり水素って危ないというイメージがあって、街中に水素ステーションを作るのはどうなのかという話もあると思うので、その原理的な話をして欲しいという依頼があるのだと思っています。もともと川崎市などは産業都市なので水素を積極的に導入されていますし、そうではない所でも将来を見据えた動きが出てきているのだと思います。

――そもそもなぜ水素エネルギーが必要なのでしょうか?

まず、エネルギーというのは、活動のもとであることを知っておくことが必要です。すべての活動には、エネルギーが必要なのです。現在の日本は活発な社会活動を行っていますが、そのために使っているエネルギーのおよそ90%が、化石燃料で賄われています。

化石燃料は数億年前の太陽の光のエネルギーで生まれた植物や動物が大元なので、我々がこうやってパソコンを使ったり、電車や車で移動したりしているのも、ほぼ数億年前の太陽のエネルギーを使っているということになるんです。いま見ているパソコンを動かしている電気が、数億年前の太陽の光のエネルギーだと思うと、なんだか不思議な感じがしませんか。そして、化石燃料はいつかはなくなるし、二酸化炭素の放出による地球温暖化も問題になっていきます。そのため日本の活動を維持するためのエネルギーの供給が、大きな問題になっているのです。

一方で、エネルギーはなくならないという原理原則があります。エネルギーはなくならないのだから、供給が問題になるはずがなくて、実は本当はエントロピー問題なのです。

この世界には、全体は決して元に戻らないという熱力学第2法則があります。それは、何か活動すると必ずエントロピーが全体として増えてしまうという原理です。例えば化石燃料を酸素と反応させて燃やすと、二酸化炭素と水と熱がでます。これで全体のエントロピーが増えます。この熱で発電するのが、火力発電所です。

それでもしも、二酸化炭素と水に熱を加えて化石燃料と酸素ができれば、その化石燃料をまた使えばいいということになるのですが、実際には、これが起こると全体のエントロピーが減ることになるので、それは科学技術がどんなに発達しても、どう頑張ってもできないのです。つまり、化石燃料を使うと二酸化炭素と水ができてしまい、それらに熱を加えても元に戻らない。これがエネルギー供給の根本の問題です。

化石燃料を使えないとなると、日本での活動の90%ができなくなるということです。それは困るので、化石燃料とは別のエネルギーが必要になるのです。核のエネルギーを使う原子力発電もありますが、東日本大震災によって、当時、絶対に安全と言われていた原子力発電所も事故を起こして、絶対に安全というものはないということがわかりましたよね。さらに、原子力発電には、放射性廃棄物の処理の問題もあります。

そこで、注目されているのが、再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーとして、太陽光発電や風力発電が良く知られています。ただ、この「再生可能」というのは、少しおかしくて、エネルギーは基本的に再生しません。再生可能エネルギーというと、いったん使ったエネルギーを、もう一度再生して使っているような気になりますが、実際には、われわれがいったん使ったエネルギーはすべて熱になってしまっていて、それは宇宙空間に捨てているだけで、再生してもう一度使ってはいません。太陽光発電や風力発電は、もとが太陽からの光のエネルギーで、太陽はまだまだあり続けるでしょうから、太陽があれば、永続的に使えるエネルギーであって、正確には、「永続的利用可能エネルギー」というべきだと思っています。

とはいえ、再生可能エネルギーという言葉はほぼ定着してしまっているので、今更変えられないですね。ここでも再生可能エネルギーという言葉を使うことにして、その再生可能エネルギーを人間社会に取り込むために、水素が便利だということで、水素エネルギーが注目されているのです。

――再生可能エネルギーを使うことにはどういう意味があるのでしょうか?

地球には、いまも太陽から光のエネルギーがどんどん降りそそいで、人間がいてもいなくても、地表で風を吹かせたり、波を起こしたりと、様々な活動を行っています。この太陽からの光のエネルギーは、エントロピーの低い、質の良いエネルギーなんです。地球には太陽からの光のエネルギーが降り注いでいますが、エネルギーをもらってばかりでは、どんどん暑くなるばかりのはずです。実は、地球は夜になると、宇宙空間に赤外線として、昼間に太陽からもらったエネルギーと同じ量のエネルギーを捨てているんです。太陽からもらうエネルギーと宇宙空間に捨てているエネルギーの量が釣り合っているので、地表の平均気温は15℃で、一定値を保っていられるんですね。そして、宇宙空間に捨てている赤外線のエネルギーは、エントロピーの高い、質の悪いエネルギーなんです。

エントロピーで考えると、エントロピーの低い太陽の光のエネルギーが地表に降りそそいで、地表で活動を生じてエントロピーを増大させて、エントロピーの高い赤外線のエネルギーとして、宇宙空間に捨てているということになります。この地表で生じる活動に伴うエントロピーの一部を、人間社会に取り込ませてもらおうというのが、再生可能エネルギーをわれわれが利用するということに他ならないのです。

そもそも、人間の活動とは関係なく、地表には太陽光の低いエントロピーが入って活動してエントロピーを増やして、熱エネルギーとして宇宙空間に増えたエントロピーを捨てています。例えば、地表が温められると地表近くの大気が温められて、上昇気流が生じて、風が吹きます。風は運動エネルギーを持っているんですが、摩擦を生じて、その運動エネルギーは熱エネルギーに変わって、少しだけ大気を温めています。その大気を温めた熱は宇宙空間に捨てられるのです。つまり、地球には、地表での活動に伴って増大するエントロピーを廃棄する機構が備わっているということなんです。

一方で、風の運動エネルギーを使って、風車を回して、風力発電によって電気エネルギーを作ることができます。この電気エネルギーは、人間社会の活動に使うことができます。人間社会での活動に使っても、結局は、熱になります。パソコンを使っても、熱を出していますよね。この熱は宇宙空間に捨てることができます。つまり、風力発電をしなければ、大気を温めていただけだった風の運動エネルギーを、電気エネルギーに変えて、われわれが使っても、結局、最終的には熱に変えて宇宙空間に捨てることになるので、まったく新たな負荷を与えずにすむということになるのです。これが再生可能エネルギーを利用する意味で、地球に備わっているエントロピーの廃棄機構に、人間社会をうまく組み込むということだと思います。

――再生エネルギーを利用する上での問題点とは何でしょうか?

再生可能エネルギーを使えば、問題解決のように思われるかもしれません。でもそんなに簡単ではありません。再生可能エネルギーの最大の問題点は、エネルギーが薄いということです。薄いというのは、エネルギー密度が低いということです。

世界第3位の経済力を持つ日本は莫大な量の電気を使っていて、淡路島全部を太陽光パネルで覆ったとしても、あるいは、東京都全体に風車を建てたとしても、日本で使う電気のたった10%分しか賄えないのです。とてもじゃないですが、日本国内の再生可能エネルギーだけで、日本の活動を維持することはできません。

一方で、世界に目を向けると、再生可能エネルギーが豊かなところがあります。横浜国大のグリーン水素研究ラボとして注目してきたのは、アルゼンチンの最南端のパタゴニア地方です。そこには日本の3倍ぐらいの平らな土地があり、偏西風が強いので木も生えていないし、鳥もいません。僕は2016年にパタゴニアの現地調査に同行しましたが、ただただ強い風が吹いているだけです。例えばそこに風車を建てて、風力発電をすると、日本で使っている電気の10倍ほどの電気エネルギーが取れると試算されています。いまは風が吹いているだけなので、大気を少し温めているだけで、とてももったいない状況なんです。

ただし、地球儀を見ていただくとわかるように、アルゼンチンのパタゴニア地方はちょうど日本の裏側にあります。日本から遥かかなたにあって、発電しても電線で運んでこれる距離ではないんです。そこで、その電気エネルギーを運ぶ方法として水素が出てきます。

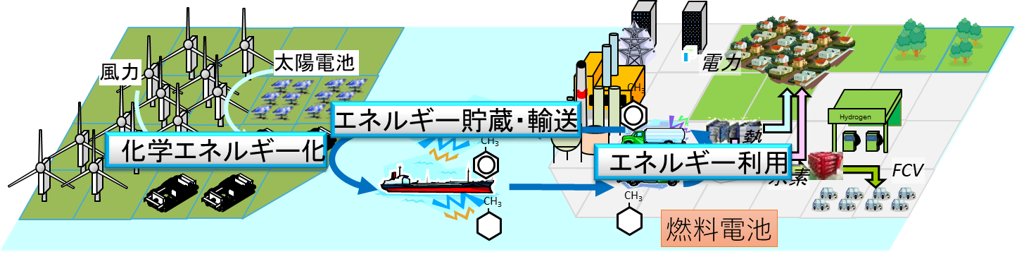

電気は使い勝手の良いエネルギーですが、大量に貯められないとか、遠くに運べないといった欠点があります。そこで、電気エネルギーをいったんモノの化学エネルギーに変えようというのです。モノに変えれば、貯めることもできますし、タンカーで運んでくることもできます。

その変えるモノとして、水素が便利なので、注目されているのです。モノに変えられれば、別に水素でなくても構いません。なんでもよいのですが、地表にたくさんあって、使いやすくないとダメですね。幸い、水素は地表にたくさんある水を電気分解して作ることができます。電気分解すると水素と酸素が出来ます。そして、水素から電気を取り出すときにも酸素が必要になりますが、酸素はもともと大気中に大量に含まれているので、電気分解した酸素をわざわざ運んでくる必要はありません。つまり、水素だけ運んでくればいいんです。

パタゴニア地方の風力で発電した電気で、水を電気分解して作った水素を日本に持ってきて、その水素を燃料にして燃料電池を使って、水になるときに生じる電気を取り出して使う。これは結局、パタゴニア地方で吹いている風で、日本が活動するということに他なりません。燃料電池で生じた水はこれもまた、地表に大量にあるので、パタゴニア地方に運び返す必要もないですね。

――その燃料電池の触媒の開発をしておられるんですよね?

はい。いま固体高分子形燃料電池を使って走る燃料電池車があります。市販もされていますし、バスにも使われて、都市部では普通に走っています。われわれは安価で大量のグリーン水素が日本に供給されるようになったら、燃料電池車がその辺を普通に走るようにしたいと考えています。ただ、いまは燃料電池車1台につきおよそ数十グラムほど白金を使っていて、しかも、その白金を使ってさえ、プラス極で酸素が反応しにくいという大きな問題を抱えています。

燃料電池は水素を燃料にして、空気中の酸素分子を反応させて水にするのですが、水素分子は一番小さな分子なので簡単に反応するものの、酸素分子は二重結合ががっちりしていて、それを切って水素とくっつけて水にしないといけないんですが、二重結合がなかなか切れてくれません。せっかく作った水素から、高い効率で電気エネルギーを取り出したいのに、酸素分子が反応しないことで、効率を下げてしまっていて、これが結構ネックになって、たくさん白金が使われています。

それを何とか解決したいということで、チタンやジルコニウムなどの酸化物を上手に使って、酸素分子をいかに早く水にするかというような横浜国大のオリジナルな研究を行っています。

水素エネルギーの導入における将来に向けてのビジョン

――水素を取り入れる流れをより加速させるための仕組みや、こういう流れがあればより活発になるといった想定はありますか?

水素エネルギーの導入は全体で立ち上がっていかないとうまくいかないと思います。どういうことかというと、水素エネルギーを導入するためには、水素を作ること・貯めること・運ぶこと・使うことすべてが必要になります。これらの一部が突出しても、他の部分の技術が進んでないと、そこが律速になって、水素の導入が進まないと思うんです。

さらに、インフラの問題もあります。例えば今は燃料電池車を買っても、水素ステーションが近くにない場合がほとんどですよね。燃料電池を買おうと思っても近くに水素ステーションがないから買わない、逆に水素ステーションを建てようと思っても燃料電池車が走っていないから建てても仕方ないということで、結局エネルギーシステム全体として、水素を作る所、貯める所、運んでくる所、使う所、インフラも含め、全体として技術が良くなっていかないとなかなか難しいと思います。

――実際に日本で水素エネルギーの導入を試みている例などはありますか?

新エネルギー・産業技術総合開発機構というところが中心となって、大規模水素サプライチェーンの構築プロジェクトが実施されています。このプロジェクトでは、海外で作った水素を、液化したり、トルエンという有機物に水素をくっつけてメチルシクロヘキサンという化合物にして日本に輸送するための大規模な実証実験が行われています。最近はアンモニアにして運ぶという選択肢もでてきているようです。

日本は再生可能エネルギーが豊かな地域から離れているので、何かしらモノにして運んでこないといけないのですが、液化水素か、メチルシクロヘキサンか、アンモニアか。今どれがよいという決定打がないので、どれも並行して走ってるような状況だと思います。

――今後水素の導入がうまく進むのかどうかですよね。

おっしゃる通りです。EUのように複数の国が集まって、地域全体で電気の需要と供給のバランスを上手にとることはおそらく日本はできないので、自分の国でやるしかありません。でも日本は、資源もエネルギーも乏しい国なので、エネルギーに関しては特に、海外から再生可能エネルギーを持ってくるしかありません。

ただ、少なくとも現時点では、まだまだ技術が未成熟なので、海外の再生可能エネルギーを使って水素を作ったとしても、日本に運ぶためには、手間暇と費用がかかり、値段の高い水素になってしまいます。つまりエネルギーを供給するためにたいへんなコストがかかることになり、このままでは日本の経済に大打撃を与える可能性もあると思っています。

再生可能エネルギーに頼らないとすると、もう原子力発電しか選択肢がないでしょうね。とはいえやはり福島第一原子力発電所の事故や放射性廃棄物の問題があって、結局減らす方向でいくべきだと思います。そうすると、まず考えられるのは、エネルギー消費量を減らすことだと思います。そろそろわれわれは、それなりに幸福感を感じる生活をしながらエネルギーの消費量をどれだけ減らすかを本気で考えなきゃいけないと思います。

ことエネルギーに関しては、日本の未来は暗いと思っています。化石燃料をジャブジャブ使っていい時代は良かったんですが、それがダメとなると、本当に厳しい。いま行われている多くの議論は、いまの経済活動や生活レベルを変えないという前提になっていると思いますが、それは無理なんじゃないかと思っています。エネルギーが無ければ、今の経済力を維持することはできず、当然、いまのような豊かな生活はできなくなります。

もちろん、水素エネルギーを導入するために、国としても力を入れていますし、多くの研究者・技術者が日々、一所懸命に研究開発しています。僕も、ただ、悲観的になっても未来は開かれないと思っているので、自分のできることをやろうと思って、研究開発を行っています。

それはとても大切なことですが、それとともに、国民にいま求められているのは、エネルギーを考えた時に、日本が将来どういう方向で、それなりの幸福感を持ちながら生きていくのかというビジョンを真剣に考えておくことではないかと思っています。これはなかなか厳しいことですが、まだ化石燃料が使えるいまのうちに、行っておくべきことではないかと思います。