SDGs 大学プロジェクト × University of Tsukuba. – Part 1 –

目次

筑波大学の紹介

筑波大学は、創立から151年の歴史を持つ日本でも最初の高等教育機関として誕生しました。

1973年に新構想大学として生まれ変わり、開かれた大学としての理念のもと、柔軟な教育研究組織として日本を代表する研究大学の一翼を担っています。

2020年には指定国立大学法人に指定され、世界最高水準の教育研究活動を展開する国立大学として認められています。高い国際性と学際性を持ち、未来社会をデザインする新たな知識を創出し、分野の壁を越えた研究と先駆的な教育モデルを提供しています。

また、筑波研究学園都市の立地を活かし、産学連携などにも力を入れています。未来社会の基盤として「GLOBAL TRUST」※という新しい価値の創造を目指しています。

(※GLOBAL TRUSTとは、個人と組織、国と国など、さまざまな信頼関係を包括する概念であり、地球規模の課題解決と未来の地球社会の構築に向けた知識創出、グローバル人材育成を使命としています。)

DESIGN THE FUTURE機構を設置した背景について

――DESIGN THE FUTURE機構の成り立ちについて、その設置の背景やその原動力などを教えていただければと思います。

西尾機構長:本機構は昨年の4月に発足しました。DESIGN THE FUTURE機構という名前が語っているように、未来をデザインすることを本務としています。

具体的には、現在および未来社会が抱える地球規模課題の解決のために総合大学である本学がどのような貢献ができるかを考えるとともに、社会のニーズに合わせて本学の知見や成果などを戦略的に発信し、望ましい未来のデザインに役立ててもらうための組織です。

筑波大学は以前から国連の2030年アジェンダであるSDGsの重要性に鑑みて、SDGsの理念や提起されている課題解決に資する研究や教育に力を入れて取り組んでいます。実際に「THEインパクトランキング」でも国内3位に位置付けられています。

しかし、SDGsやカーボンニュートラル等の地球規模課題に対してどれだけ戦略的に取り組んで、筑波大学として社会に広く発信できているかというと、個々の教員が個別に学会などで研究成果として発信したりしているものの、大学全体としてそれを十分に把握して発信することができておりませんでした。

そこで、令和4年度に指定国立大学法人に認定されたことを契機に、地球規模課題に関する本学の取り組みを、さまざまなステークホルダーに対して戦略的に発信していこうということになりました。そのための組織がDESIGN THE FUTURE機構です。

なお、SDGs自体は2030年がターゲットイヤーですが、当然のことながら、その先にどのような社会を構築すべきかをバックキャスティング的に考え、描き出すことも求められています。

目指すべきサステナブル社会に向けて

――2030年といってもあと7年ですからね。そう遠くない未来のために私達にとって何が最も重要なことになりますか?

西尾機構長:そうですね。未来の社会において重要なことは、地球環境と社会と経済の統合的向上が図られていることではないでしょうか。その実現に向けて、地域の資源、私たちにとっては、筑波大学が持っている資源制約の中で、人文社会科学領域も含めた総合知と、ICTやデジタル、AI等の科学技術を最大限活用することによって実現する社会、それがサステナブル社会と考えています。

――ではサステナブル社会を推進していく上での課題と必要な体制は何でしょうか?

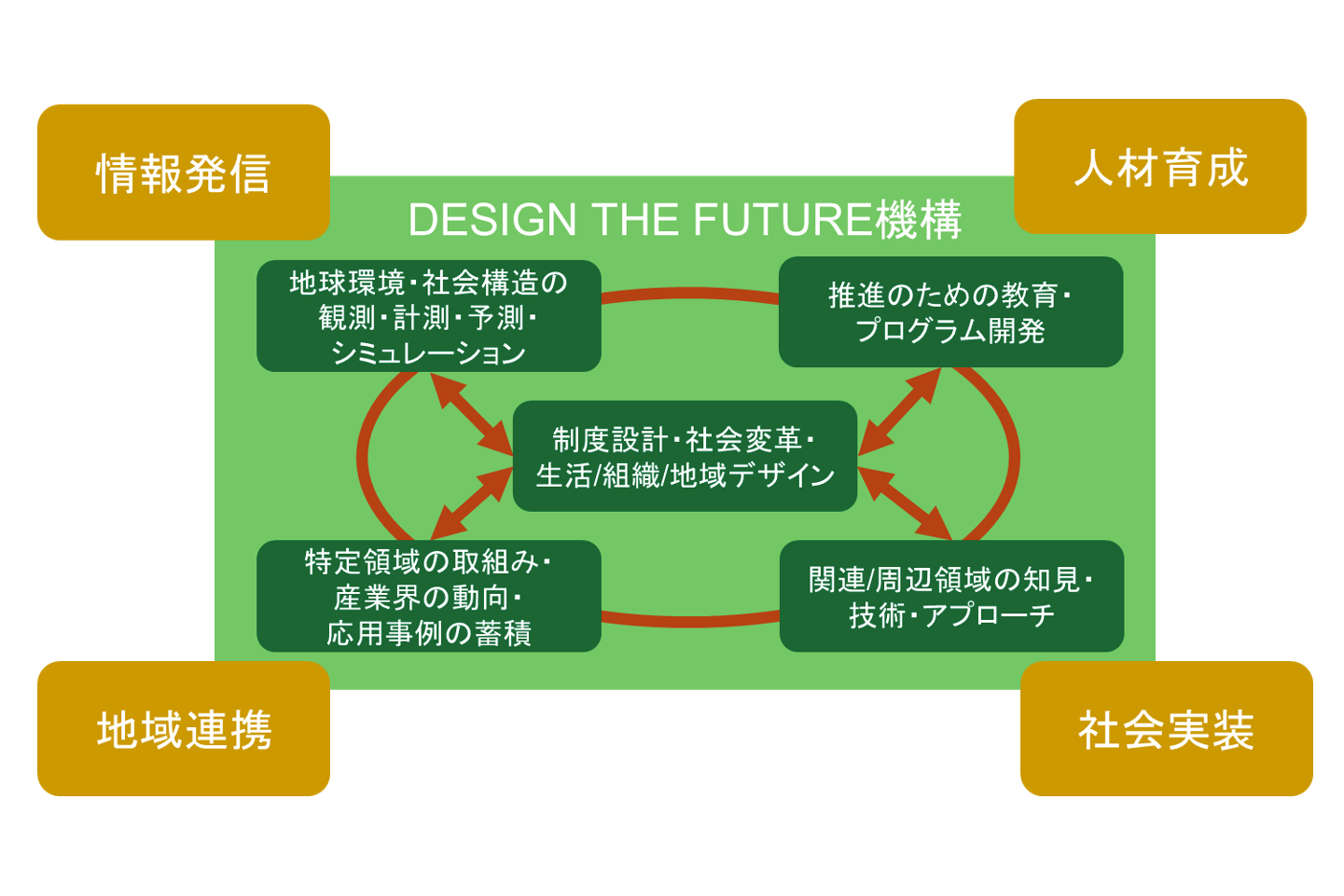

西尾機構長:SDGsや地球環境問題といった地球規模課題は、相互に一体不可分で切り離せないという特徴をもっています。そこで、このような地球規模課題と共生していくサステナブル社会を推進するためには、図のような5つの領域に関する知を整理し、社会に具体的に提供していく体制が必要だと考えています。

1つ目は地球環境問題や社会構造の状態を正しく観測・計測し、その推移を含めて将来を予測する、そのための計測技術やシミュレーション技術を提示することです。

2つ目は地球環境問題や社会問題の実態を分析・評価し、問題の発生のメカニズムの解明と制御・コントロールに必要な知識、技術、方法などです。

3つ目は当該課題に対する特定領域の取り組み、産業界の動向、応用事例を収集し、産業構造や社会システムとの関係を解明することです。

4つ目はそれらの課題に係るステークホルダーの意識や行動の変革、それらを推進する町や都市づくり、関連する法規制の整備など、社会変革と社会デザインに関する知識や方法などです。そして5つ目は上記の4つに事柄に従事する研究者養成、さらには、それを実行する消費者、生産者、サプライヤー、自治体、行政等に係る人材の育成です。

このようにSDGs関連の社会課題解決のためには、領域横断的なアプローチと、研究者だけでなく消費者も含めたステークホルダー教育や社会変革のための統合的な対策が必要となります。

総合大学である筑波大学には、得意、不得意はあるものの、これらの課題解決に寄与しうる領域横断的な知見や人財が眠っているはずです。それをこの図のような形で分類整理し、公開し、社会課題の解決に役立ててもらう場を提供すること。これこそがDESIGN THE FUTURE機構に期待されていることだと思っています。

大学という場を使って発想が柔軟な学生さん達のアイデアをどんどん形にしたい

――例えばどのようなアイデアが学生さんなどから出てくるのでしょうか?

西尾機構長:冒頭で、DESIGN THE FUTURE機構は「未来」をデザインすることも求められているというお話をしました。その「未来」は教員ではなく、それを担う学生たちに考えてもらいたいと思っています。

学生たちはSDGsが対象とする社会問題や地球環境問題に、実はとても関心をもっています。昨年「筑波大学SDGs発信月間」を設け、教職員や学生から広く関連する活動やイベントを募集しました。その際、学生からも多数応募がありました。

これらの活動の多くは、卒業研究や博士論文研究ではなく、学生たちの自主的な活動でした。

たとえば、他大学からなる多国籍なメンバーで環境問題に関するディスカッションをし、自分たちにできることを考える。ヴィーガンレシピをメーカーさんに交渉して学食で提供するグループもいました。生物学の学生は、フジツボが船の底に付着すると船の消費燃料が約40%増加するので、藻類を上手く利用してフジツボが付かないようにして、CO2を減らしてエネルギー効率上げるプロジェクトを、卒業研究ではなく独自に行っています。

その他、知的障害者のスポーツを支援するようなサークルをつくば市社会福祉協議会と一緒に実施し、知的障害者の皆さんとスポーツを通じた交流をしている学生もいます。また、大学生に使い終わった教科書を寄付してもらって、それを必要としている別の大学生に半額以下で売って、その売上げの8割を開発途上国の教育支援をしている団体に寄付しているグループもいました。

自分達で考えて具体的に行動をしている学生が結構いるんです。素晴らしいですよね。

――今後取り組む、具体的な計画があったらご紹介ください

西尾機構長:このように問題意識を持っていろいろと取り組んでいる学生の発想はすごく柔軟で、私たちがそこから学ぶことはたくさんあります。そこで今年は、学生を中心に「筑波大学CO2削減プロジェクト」を計画しています。

2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、生活者自らもCO2を減らすライフスタイルが求められています。その実現に向けた課題は、自分たちの生活とCO2排出量の関係がわからないこと、CO2そのものが目に見えないため実感がわかないことです。

「見えないCO2をどう見える化するか」については、カーボンフットプリントが活用できます。これは10年以上も前に経産省を中心に制度化されています。カーボンフットプリントは商品の原材料調達から、生産、流通、消費、廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体で排出される温暖化ガスをCO2換算して定量的に示すものです。しかし、「この商品のCO2排出量は1Kgです」といわれてもピンとこないですよね。

また、自分の行動との関係もわからないので、「自分ごと化」できません。

そこで、商品や行動のCO2負荷をどう示すか、何を表示するか、合わせてどのような情報を提供したり、キャンペーン化したりすれば「自分ごと化」できるかについてのアイデアを学生から募集しています。

現在進行中なので、具体的な内容をここでお話しできないのが残念ですが、詳細は、追って、筑波大学のHPなどでご紹介したいと思います。

――実現可能なアイデアも豊富で、大学から地域、国へと発展の余地がありそうですね。

西尾機構長:はい、まずは学生の生活場面における地球環境問題や社会問題を取り上げ、その問題の本質を筑波大学の知を活用して正しく理解し、学生自らがその問題に「気づき」、「自分ごと化」し、改善に向けて考え行動する場を提供したいと思っています。

そして、上手くいったものは、例えば、つくば市と協業して実装するなど、その活動の幅を広げていきたいと思っています。このような取り組みを通じて、少なくとも学生たちには、望ましい未来はどうあるべきかを自ら考え、それに向けて行動していってほしいと思っています。

▼取材にご協力いただいたDESIGN THE FUTURE機構のHPはこちら DESIGN THE FUTURE機構とは