SDGs 大学プロジェクト × Institute of Technologists.

目次

ものつくり大学の紹介

ものつくり大学は、2001年(平成13年)、埼玉県行田市に「ものづくりで社会を支える『テクノロジスト』」の育成をめざして開学した大学です。『テクノロジスト』とは高度な技能・技術を追求する専門職業人です。「ものつくり大学」という大学名にある「もの」には、「モノ」と「ヒト」の両方の意味を持たせています。

本学では、基本的技能と「ものつくり魂」を基盤に据えて、そのうえに科学・技術の知識とマネジメント能力を加えることで、新しい時代を切り拓く感性と倫理観を兼ね備えた21世紀を担う人材の育成を目指します。

「ものづくりはひとづくりである」という建学の精神のもと、ものづくりの「技」と「心」を育み、社会へ有為な人材を輩出することで、ものづくり産業の発展に寄与しています。

また、我が国の従来の理工系大学は実技よりも学理の追及に比重があるように感じられる中、本学では「ものつくり」の原点に立ち戻って、科学技術創造立国である日本を支えるバランスのとれた実技・実務教育を行っています。

実際のカリキュラムでは、実習科目と長期間のインターンシップを体感できるようにしていますので、学生たちが「ものつくり」を通して自己実現を果たせるパイオニアとなれるよう取り組んでいます。

21世紀においては広範な視点を持って高度な技能を修得することが不可欠になってくることから、これまでの「技能」と区別する意味合いで「技能工芸」という新しい理念を掲げた学問分野として展開されています。

※詳細はものつくり大学HP 設立趣旨参照

ものつくり大学 × 桝徳コラボプロジェクト発足の経緯

約20年前の2000年代前後から、国内において、国産材、特に地域産材を活用しようという動きがありました。

また、私が埼玉にやってきた2016年ごろ、戦後に植えられたスギなどが既に70年以上経ち伐採期を迎えていたにも関わらず、林業の後継者不足などから森林の荒廃が懸念されるとともに、建材としてのスギとどう上手に付き合っていくかが相変わらずの課題でした。

こうした課題に対する解決策を模索すべく、関係者が集い発足した「日本全国スギダラケ倶楽部」という団体の活動の場において、埼玉県内の住宅資材・建材流通会社である「桝徳」の社長さんとの出会いがコラボプロジェクト発足のきっかけとなりました。

桝徳さんは、地域と触れ合い、地域社会に貢献するために例年夏祭りや木工教室などの催しを開催されていますが、その催しを開催するにあたり、研究室の学生たちにオファーがありました。

大学としても卒業研究として論文・設計・制作の題材にもなるのではという思いもあり、また、同じ志を持つ仲間として、双方が普段行っている活動をマッチングして協力しながら地域貢献を行うことに意義があるものと考え、一緒に活動する中でいつの間にか自然にコラボプロジェクトとしての位置づけに変化していったものだと認識しています。

▼日本全国スギダラケ倶楽部について詳しくはこちら 【杉だら】日本全国スギダラケ倶楽部 【スギダラ】

▼Wood FirstとSDGs ものつくり大学×桝徳コラボプロジェクト 桝徳の情報誌「STAFF」

環境配慮としての植林・伐採・木造化

スギやヒノキなどの人工林は、そもそも使うために植林を実施したものになります。特に戦後造林といわれる木材不足を解消する植林から70年以上経過し、伐採期を迎えたにも関わらず放置されている現状において、伐採して間引かないと山の斜面に光が届かず、健全な土壌、森林環境が維持できなくなります。

一般的に、木の伐採が環境破壊だとの誤解を招いているように感じますが、特に、スギ、ヒノキなどの針葉樹は建材として活用され、森林の土壌環境の維持のためにも伐採により間引く必要があります。

その伐採したものを建材として活用するというサイクルが欠かせません。また、国土の約7割が森林である日本にあって、人々が暮らす約3割の土地に、建築物を木造化や木質化することで、炭素固定(※1)が行われ、CO2の排出抑制にも繋がり、地球温暖化抑止にも貢献できるというのが地域産材を使う趣旨になります。

また、国産の地域産材を使う理由として、外国産材では輸送エネルギーがかさみ、物理的な距離もあることから、資源と時間を抑えられる地域産材を活用することにメリットを見出しています。かつては輸送コストを含めても外国産材が国産材よりも安価と認識されていましたが、現状は地産地消のサスティナブルな考え方が費用対効果としても重視されつつあると思います。

コロナ禍の影響で引き起こされた「ウッドショック(※2)」によって外国産材の輸入が影響を受ける中、地域産材が脚光を浴びる状況になりました。

何より地域の木を使うことは環境にも配慮され好ましいものだと思います。

「木を伐採することは環境破壊ではないのか」という誤解を解くためにも、「日本全国スギダラケ倶楽部」のように志が同じ方向にある団体などが、堅苦しく考えず、楽しそうにはしゃぎながらイベントなどに参加している様子や、木材業者などが地域において、一般の人にも開かれたイベントを開催し、その中で様々な人との出会いを通して、地域産材のよさを多くの人に知ってもらう意味でもこういった連携は大変意義のあるものだと認識しています。

(※1)炭素固定・・・一般的には、大気や排気ガスなどに含まれているCO2を何らかの形で固定し、大気中のCO2排出量を減らすことをさす。木は成長過程でCO2を吸収し、炭素として内部に貯留する機能があり、伐採後も木材製品に活用することで、CO2を長期間、大気に排出せずにすむ。

(※2)ウッドショック・・・世界的に木材が高騰・不足し、木造住宅の建築やリフォームなどに影響を与えている問題のこと。コロナ禍で木材価格が徐々に高騰することで引き起こされたが、その主な要因として、コロナ禍の物流停滞、世界的な建築需要の拡大、カーボンニュートラル推進による木材の需要拡大、ロシア・ウクライナ紛争など、複合的な要因が作用し、世界的なウッドショックを招いてしまった。

SDGsを意識するようになったきっかけ

SDGsについては、SDGsという用語が一般化される以前から本学大学院では「サスティナビリティ技術特論」という環境に配慮した取組みを学ぶ授業がありました。

3年前、この授業名に「SDGs」という用語を取り入れ「SDGs特論」としました。現在では新たに学部2年生向けに、SDGsを学ぶ概論科目として「SDGs-A」「SDGs-B」が新設されました。

SDGsに関連する取り組みは、これまでも環境への配慮を考慮した地域産木材の利用など、既にSDGsの考え方を取り入れた活動を行ってきたと認識しています。

一方で、企業においても、社会貢献や環境への配慮が重要とされることが増えてきています。桝徳さんのようにこれまでの活動に関連してSDGsという言葉を組み入れたのだろうと拝察しています。

いずれにしても、SDGsという言葉が先走りし過ぎないよう、本質である中身の部分をわかりやすく伝えていく方がよいのではないかと思います。

結局、SDGsの目標にあるから何かをしようというのではなく、ほとんどの企業は、従前からSDGsの目標に近似した取組みを行っていると思われますので、これまでの取り組みをより具体的に展開させばよく、SDGsだからとか身構える必要はないのではと考えています。

プロジェクトを進める中でよかったことや大変だったこと

今までも様々なプロジェクトをいくつかの企業と行い、その中には当初ボランティア的にスタートしたものがいつの間にか、先方によって予算や期限まで設定されてしまい、学生たちが相当なプレッシャーを受けてしまったこともありました。

現在の桝徳さんとのコラボプロジェクトに関しては、期限や縛りを設けていないこともあってのんびりとした雰囲気で取り組めており、大変だという印象はありません。

企業と一緒にプロジェクトを進めるうえで意識していること

最近、社会、経済全体において、特に大企業などで過剰なノルマを課す風潮にあるように見受けられます。

このことが社員・スタッフへの大きなプレッシャーとなり、結果として様々な問題が露呈しているように見受けられます。企業で働く社員・スタッフがいつの間にか追い詰められているような気がしてなりません。

とかく予算や期限を設定して無理な目標を定めることによって、目標の達成以前に問題を引き起こしてしまうケースも多々あるので、仕事とプライベート・休息とのメリハリの付いたバランスが大切ではないかと思います。

学生と社会人の両方を見ていく中、目標や予算に縛られ、あくせく働く社会人のみなさんには、極端に言えば学生のようなゆとりの持ちやすい生活スタイルを浸透させていく方が健全でよいのではと感じています。

これからの世の中では、樹木の生長のようにゆっくり時間をかけて物事を考え、ゆとりを持つ中でできることをふやしていくようなライフスタイルが大事ではないかと思っています。

建設業界の持つ課題とSDGsのつながりについての意見と見解

私自身、建築の中で、木造住宅の構工法とか設計計画やデザインに携わっていますので、工務店の監督や設計者、職人の方々と話す機会が多くありますが、やはり少子高齢化の中で、大工や左官の職に就く人が減っており、結果、技術継承ができないことを危惧されているようです。このことを踏まえ、大学としては、職人を社会に送り出したりする役割も担っていると思っています。

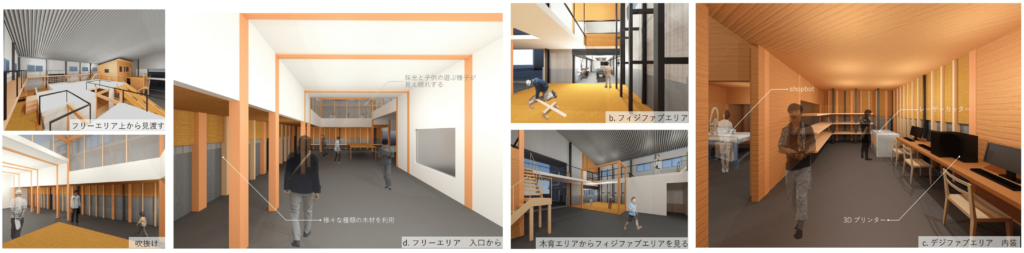

ただ、少子化によって育成する学生の絶対数が減少していることから、デジタルファブリケーション(※3)のように、人間が行ってきたことをコンピューターが行えるようにしたり、人が行うべき技術継承と併用させていく取組みが今後は不可欠だと思います。

もう一方では、多能工、例えば、大工技術に加えて、電気工事もできますとか、手作業もデジタルも得意です等、個人のできることをふやしていく人材の育成が必要であり、そういったスキルを持つ者が社会で求められる人材になっていくものと考えています。

SDGsという言葉がひとり歩きすることなく、環境配慮に必要と思うことを杓子定規に考えずに楽しく進めていけば、人の関心や仲間がふえるのではないかと考えています。学生も社会人が楽しく話したり行動している様子を見て、自らも実践してみようと思うのではないでしょうか。

お金で、ものやサービスを買うこと、消費だけに頼らない、自分自身でできることをふやしていく生産的なライフスタイルにも繋がるものだと思っています。

未来を担う学生たちには、ハード面としての技術の修得に加えて、ソフト面での人間関係の構築、多様な条件や意見をまとめる総合力を身に付けてもらいたいです。

(※3)デジタルファブリケーション・・・デジタルデータをもとに3Dプリンタやレーザーカッターなどで創造物を制作する技術のこと