SDGs 大学プロジェクト × Nagasaki Univ. -Part 2-

目次

長崎大学の紹介

長崎大学は、1857年にオランダ人医師ポンペ・ファン・メールデルフォールトにより行われた日本初の医学伝習を創基とし、戦争被爆による壊滅の体験を経て、1949年各種専門教育機関を糾合し、5学部1研究所から構成される新制大学として構築されました。現在は10学部8研究科(学環含む)を有する総合大学に発展しています。

第4期中期計画・中期目標において「プラネタリーヘルスの実現」への貢献を大学の最重要項目と位置づけ、人類と地球の抱える多様で相互に連関する問題群の解決に向け、学際的にその知を結集・創造し、国内外の諸機関等との連携をはかりつつ、世界的“プラネタリーヘルス”教育研究拠点となるべく活動しています。

ながさき海援隊の活動内容

この章では、長崎大学全学サークルの活動理念と三本柱について紹介いたします。

活動理念

私たちの団体の活動理念は、海の魅力を楽しみながら、海洋ごみを含む環境問題に取り組み、解決を目指す長崎大学全学サークルです。

この理念に基づき、私たちは三つの柱を大切にして活動しています。それは「減らす活動」「知る活動」「伝える活動」です。

三本柱について

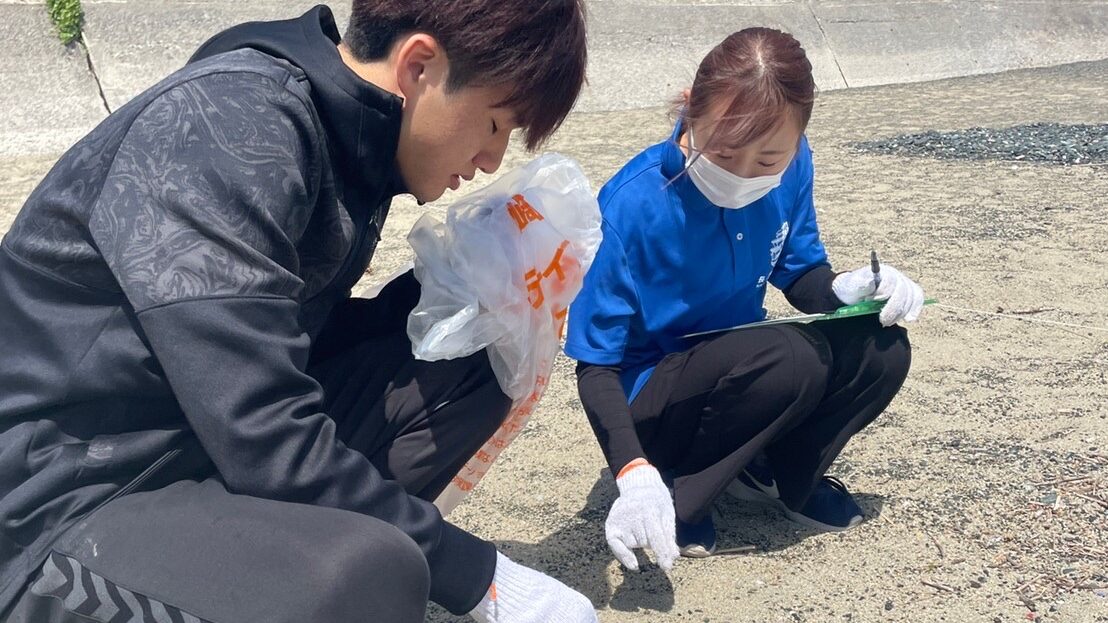

まず「減らす活動」についてです。主に長崎県内の海岸で月に一度の自主清掃活動を行い、時には他の環境団体や企業の関係者と共に合同清掃を実施しています。海だけでなく、川や町の清掃にも力を入れています。

次に「知る活動」についてです。私たちは清掃活動の際に、ICC調査やプリフィックス番号を利用したごみの生産国調査を行っています。

ICC調査は、10m×10mの正方形エリアを設定し、そのエリア内に存在するごみの種類と量を、一般社団法人JEANが指定した調査用紙に従って記録する方法です。

年度末には、集計した調査結果をまとめ、JEANに報告しています。プリフィックス番号調査は昨年から行っており、ペットボトルのラベルにあるバーコード下の3桁の数字を指します。この番号を用いて、流れ着いたごみのプリフィックス番号から生産国を特定することを目指しています。例えば、プリフィックス番号が「893」であれば、そのごみは日本で生産されたものであることが分かります。これらの数字と対応する国名を記録し、最終的には表やグラフにまとめています。

最後に「伝える活動」についてです。私たちは小中学校などへの出前講座や市の環境イベントへの参加などを行っています。また、活動後にはSNS(Instagram、Facebook、X)を通じて、清掃や出前講座、イベントなどの活動内容を発信しています。

プリフィックス番号からわかる漂流ごみとは

調査対象となる海岸により異なりますが、一般的に外湾に面した海岸では、外国産のごみが圧倒的に多い状況が見受けられます。ここで言う外国産とは、主に中国や韓国、そして東南アジア諸国が挙げられます。これは対馬海流によって漂着する可能性が高いためです。また、海外産のごみの中では、特にペットボトルが多く見受けられます。これに加えて、洗剤のボトルや海外の表記がされた漂着物も頻繁に観察されます。

設立の経緯

詳細は存じ上げませんが、2014年4月に当時の水産学部の大学院生5名が海洋ごみに対して出来ることを考えたことがきっかけで立ち上げたのが弊会だと伺っております。

活動に参加することによる周囲への影響

SNSを通じて、海洋ごみの問題に関心を持つ方々が、私たち海援隊の活動を知っていただき、清掃活動への参加を希望する声が何度も寄せられております。こうした経験から、私たちの活動を通じて、海洋ごみに対する興味や意識が広がっていると感じております。

私が2年前に初めて海援隊の活動に参加した際、訪れた海岸ではコロナウイルスの影響もあり、海岸一帯に大量の海洋ごみが漂着している光景が広がっていました。

しかしながら、昨年と今年同じ海岸を訪れた際には、テトラポッドの裏にも入らないと見つけられないほど、漂着ごみが減少し、海岸の様子が変わってきていることを実感しました。

私たちの活動が直接の要因とは限りませんが、少なからず海洋ごみ削減に寄与できているのではないかと考えています。

また、清掃活動中には地域の方々から一緒に清掃を行いたいという声が増えており、私たちの取り組みが周囲の人々の海洋ごみに対する興味を持つきっかけになっているのではと感じています。

直面している課題

最近では、私たちだけでなく他の環境団体の方々も清掃活動の機会が増えてきました。このことにより、海岸によってはすでに漂着ごみがほとんど見当たらない状況となることもあります。その結果、最近の清掃活動において、ごみを発見することが難しくなっているという課題が生じています。これは一つのうれしい成果の現れかもしれませんが、私たちのメンバーはその際には熱心に、漂着ごみを見つけるために全力を尽くしています。また清掃が必要な新しい海岸を探そうと考えています。

将来の目標

私たちの団体は、現段階では長崎県内の海岸において海浜清掃活動を行っています。しかし、私が所属する水産学部の講義で学んだ内容によれば、東日本と西日本では漂着ごみの種類が大きく異なることを学びました。この点について、私たち海援隊も実際に確認してみたいと考えています。現時点では、清掃活動の範囲は山口県までとなっており、まだ限られた地域での活動です。将来的には、長崎県を飛び出して、山口県よりも東方向、そして北海道や東北地方でも清掃活動を展開できるよう努力し、拡大していきたいというのが私たちの目標です。

どのようなモチベーションで参加しているのか

弊会の隊員は海をとても愛していまして、その海を見ることに幸せを感じております。海浜清掃に行くたびに海を見ることができますので、清掃の前日には翌日見ることが出来る海を楽しみにしていることが、モチベーションに繋がっていると私は考えています。

日々の活動におけるモチベーションを維持するために

清掃日の天気が雨予報だった場合などはやはりテンションが下がってしまう時があります。これは心がけていることになってしまいますが、雨が降った後は漂着ごみの量が増える傾向にありますので、明日はどんな漂着ごみが見られるのか、どの程度の量や大きさの漂着ごみがあるのかを考えます。私たちは大きい漂着ごみがあればあるほど燃えるので、明日の海岸では今までにないほど大きい漂着ごみがあるのではないかという想像をして清掃に臨むようにしています。

こどもたちへの出張出前講座の内容

基本的には海洋ごみの前提知識をこどもたちに教示するとともに、私たちが過去に行ってきたICC調査やプリフィックス番号を用いたごみの生産国調査の結果を、データを基に長崎県内の海岸での漂着ごみの量を小学生でもわかりやすいようにかみ砕いて説明するようにしています。

授業の中で海援隊が最も伝えたいことは、海外からのごみも多いですが何より自分達の日常生活から出ているごみが一番多いということで、ここは特に強調して伝えるようにしています。

具体的な工夫としては、質疑応答の際に、海岸の漂着ごみの量が多いので、そういう時はいつもアフリカゾウに例えています。大体象2頭ほどであると、誰でもわかるような具体的な動物などに例えて伝えるようにしています。

弊会では動画などはあまり使用していません。清掃中に撮影係が写真を撮りますので、その人のサイズと比較して明らかに大きいごみや、メディアであまり見ないような珍しいと思うごみの写真で興味を持ちやすくなる努力をしております。

雲仙市の神代海岸の活動エピソード

私は当時授業に参加しており清掃には参加できなかったため、この清掃に参加した海援隊メンバーの体験談と活動報告書を基にお話しさせていただきます。

長崎県雲仙市の神代海岸で行った清掃の目的といたしましては、もっと多くの大学生に海洋ごみのリアルについて知ってほしいという願いから、長大生だけでなく長崎市内の大学の学生にも募集をして、「やってみゅーでスク」という大学生にボランティア活動を支援している部署がありますので「やってみゅーでスク」を通してながさき海援隊が主催する海浜清掃を実施いたしました。

この清掃に参加された方々というのは、基本的に初めて海浜清掃を行った方が多く、海岸のイメージがよくあるタイプの海水浴場を想像していた方々が多かったようです。清掃開始時の神代海岸を見て、参加者の方々は一見ごみが全然落ちていないと感じたようです。しかしながら、清掃を進めていく過程で大量の漂着ごみが落ちていることに気が付いたようでした。

いつも弊会では清掃が終わった後に全体で感想共有を行っているのですが、上記の感想が参加者の中の振り返りで一番多かったです。これに関して、神代海岸に限らずどの海岸でも言えることですが、やはりプラスチック製品というのは何かのきっかけで破断して大量の小さなプラスチックが海岸に漂着するとその岩石や砂に紛れてしまい、遠目ではとても分かりづらくなってしまいます。

したがって私たちの考えとしては、見分けが難しいほど小さなプラスチック破片が潮汐や海陸風の影響で再び海に戻り、海洋中にも浮遊することで魚が誤飲することは可能性として十分あり得る話である、ということを特に学生の皆さんにはイメージとして持ってほしいという思いもあり、この清掃を企画したという目的もございます。

他の学生団体やSDGsに取り込まれている団体へのアドバイス

実際に見聞きした情報や手に取って肌で感じた情報というのは印象が違いますので、環境を呼びかける前にまずは自分たちが実際に現場へ向かい、その現場で起こっていることについて自分たちの目で確かめるということはとても大切であるというのを私は共有したいと思っています。

上から目線のようになってしまいますが、あとは情熱さえあれば本当に何でもできますので、その情熱を皆さんにはしっかり持っていただき、一緒に環境問題などを解決に向けて一緒に取り組んでいきたいと思います。

伝えたいこと

私は海援隊の中で一番情熱があると思っていまして、現在は代表という立場でなかなか海浜清掃にしっかりと参加することは出来ないのですが、私が代表になる以前は海浜清掃中に岩石の隙間に挟まっているようななかなか取ることのできない海洋ごみなども無理やり引っ張り出すなどしておりました。

みんなが諦めるようなところにある場所に取りにも行きますが、やはり行きにくいところほど海洋ごみが大量に集まるという特徴があります。そこまで拾いにいったからこそ、その海洋ごみを減らすことに一役買えているのではと思いたいです。

今後の展望

先ほど山口県を超えた先への清掃を行いたいと申しましたが、コロナウイルスが蔓延する以前、弊会では清掃後にバーベキューを行ったり海を満喫したりした活動をしたことが多かったと聞いております。コロナウイルスが明けたあと、なかなかそういった活動を確保する時間が出来ていないというのが私の最近の悩みです。

したがって、やはり清掃を終えた後にしっかりと海の魅力を満喫するということもとても大切だと考えておりますので、そういった時間をまず確保したいと思っています。バーベキューをしたり温泉に行ったりして、隊員同士の交流をもっと深める活動の時間を増やしたいと考えています。

ながさき海援隊の活動に興味を持つ方へメッセージ

私が一貫して言えることはやはり海洋ごみに対する皆さんの一人一人の意識改革というのが、海洋ごみの解決に大きくかかわっています。したがって海援隊だけでなく、他の環境団体さんもSNSを通じてリアルな海洋ごみ問題を発信していますので、是非SNSなどを拝見していただき、興味を持っていただきたいです。

そしてその抱いた感想や考えを基に行動に移してほしいと思います。次世代の皆さんのために、みんなで海を守っていけたらいいなと思っています。