電気代の内訳はどのような仕組み?内容を把握して家計負担を削減していこう!

2022年からのロシアによるウクライナ侵攻などで燃料価格は急激に上昇し、電気代負担も増加傾向です。これから電気代を見直す際は、まず内訳を知り、どこが高いのか把握しておきましょう。

そこで今回の記事は、電気代の仕組みを知る上で大切な内訳や調べる方法、負担を減らすためのポイントについて詳しくご紹介していきます。

電気代の負担を減らすために、電力会社の切り替えを検討している方は、でんきガス.net(0120-911-653)へお電話ください。専門スタッフが、あなたの住んでいる地域や電気使用量に合わせてお得に使える電力会社を手配してくれます。

| 受付窓口 | でんきガス.net |

|---|---|

| 電話番号 | 0120-911-653 |

| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く)

※Web受付は24時間受付 |

▼電力会社の乗り換え先に迷ってる方はこちら 500人が選んだ新電力ランキング!乗り換え先におすすめの電力会社・アンケート調査

▼でんきガス.netについてはこちら でんきガス.netとは?電気やガスの面倒な手続きを無料手配してくれるって本当?

※掲載内容は2023年11月時点の情報です。

目次

電気代の内訳を確認する方法

電気代の内訳は、明細書もしくはWeb明細のいずれかで確認することが可能です。

まずは、電気代の内訳を確認する方法から解説していきます。

明細書で確認

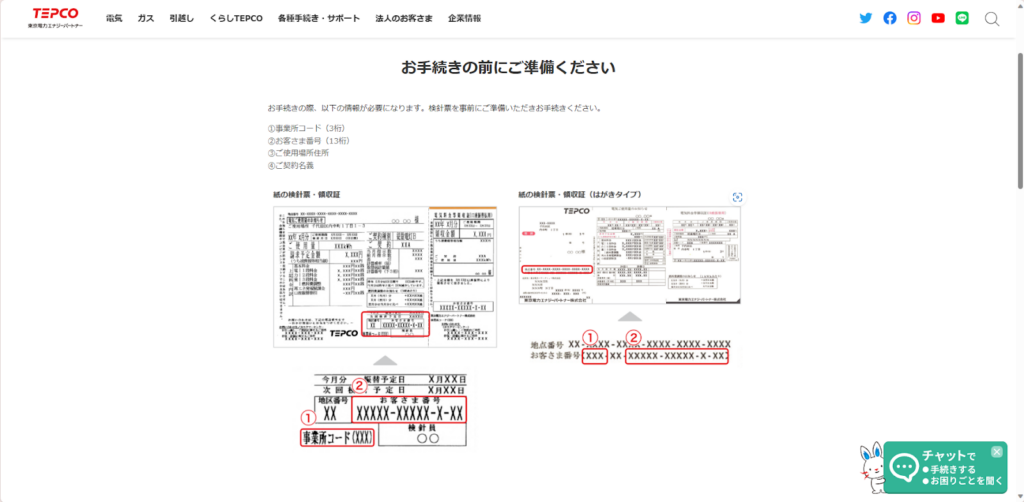

電気料金プランや電力会社によっては、紙の明細書(検針票)が発行されています。明細書を届けてもらっている場合は、料金の記載されている項目から内訳を確認してみましょう。

東京電力の場合は、明細書の左側に電気料金の他、基本料金や電力量料金といった各項目の名称と料金も記載されています。また、右側には現在契約している電気料金プランが記載されているので、どのプランを契約しているか忘れた場合は明細書でも確認できます。

なお、紙の明細書を届けてもらっていない場合は、契約している電力会社HPからWeb明細を印刷、もしくは明細書発行の申込手続きいずれかの方法で取得することが可能です。

画像引用:(東京電力エナジーパートナー株式会社)紙の検針票・領収証をご希望の場合のお手続き方法|Web検針票|東京電力エナジーパートナー株式会社 (tepco.co.jp)

Web明細で確認

紙の明細書を発行してもらっていない場合は、電力会社HPからWeb明細の発行状況を確認してみましょう。

Web明細とは、電力会社の専用ページから毎月の消費電力量や電気料金および内訳、その他情報が記載されたWebページのことです。新電力の他、大手電力会社(旧一般電気事業者)もWeb明細へ切り替えています。

たとえば、東京電力の電気料金プランを利用している場合は、くらしTEPCO webへアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力してログインします。ログイン後は、契約情報を登録すると電気使用量や電気料金などを確認することが可能です。

電気代の内訳

電気代の確認方法を把握したあとは、電気代にどのような項目が含まれているのか1つずつ確認していきましょう。

電気代の内訳は以下4項目にわかれています。

- 基本料金or最低料金

- 電力量料金

- 再エネ賦課金

- 燃料費調整額

それでは、電気代の内訳について詳しく解説していきます。

基本料金(or最低料金)

基本料金(or最低料金)は、電気の使用量にかかわらず徴収される料金を指しています。

基本料金の設定は、契約アンペア(A)数に応じて変わります。たとえば、東京電力の従量電灯Bなら10A~60Aまで用意されていて、アンペア数が大きくなればなるほど基本料金も高く設定されています。

10Aの場合は311.75円(税込)、20Aなら623.50円(税込)です。なお、電気を使用しない場合、基本料金の半額が請求されます。

一方、最低料金制は、アンペア制以外の電気料金プランで採用されています。関西電力と中国電力、四国電力の従量電灯Aプラン、沖縄電力の従量電灯プランに関しては、最低料金です。

たとえば、関西電力の従量電灯Aなら消費電力量15kWhまで522.58円(税込)の最低料金が発生するので、基本料金制と同じく電気を使用しなくても一定の費用はかかります。

また、アンペア数を下げるといった対策を行えないため、最低料金の負担を抑えるのは難しいといえます。

なお、電力会社によっては基本料金0円のプランもあるので、ライフスタイルとサービス内容が合っていれば負担を抑えられる可能性もあります。

電力量料金

電力量料金とは、1ヶ月の電気使用量(消費電力量)に対してかかる料金のことです。電気使用量はkWhで示されていて、kWh×電力量料金単価という計算式で求められます。

電力量料金で押さえておくべきポイントは、電力会社や電気料金プランによって単価だけでなく仕組みも異なるという点です。

たとえば、東京電力の従量電灯Bのようなタイプは、電気使用量に応じて電力量料金単価も変わります。

| 電気使用量120kWhまで | 1kWhにつき29.80円(税込) |

|---|---|

| 120kWhを超えて300kWhまで | 1kWhにつき36.40円(税込) |

| 300kWhを超える料金 | 1kWhにつき40.49円(税込) |

電気使用量350kWhなら電力量料金は、120kWh×29.80円+121kWh~300kWh×36.40円+301kWh~350kWh×40.49円=12,152.50円です。

一方、自由料金プラン(電力自由化以降に作られた電気料金プラン)の中には、電気料金単価が1種類(一律)のプランも存在します。

また、一般的に電力量料金一律のプランは、電力使用量の多いご家庭にとってお得な料金体系です。電力使用量の多いご家庭や自由料金プランがお得かどうか調べている方は、この機会にでんきガス.net(0120-911-653)で見直してみてはいかがでしょうか。

燃料費調整額

燃料費調整額は、火力発電に必要なLNG(液化天然ガス)をはじめとした燃料コストを電気料金に上乗せしたものです。状況によって差し引かれる場合があります。

簡単に説明すると、電力会社の燃料費が基準価格より低ければ電力量料金から差し引かれるので、電気料金負担の軽減につながります。反対に燃料費が基準価格より高ければ、電力量料金に上乗せされてしまいます。

また、燃料費調整額は、電力使用量×1kWhあたりの単価という計算で決められます。

特に2022年からはロシアによるウクライナ侵攻で国際的な燃料価格が急激に高騰し、燃料費調整額の値上げにつながりました。2023年は、国による電気料金激変緩和措置という補助金制度で、一時的に負担が抑えられています。

再エネ賦課金

再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、FIT制度(固定買取価格制度)における電力買取コストを国民の電気料金で一部カバーするための項目です。

国が定めた制度なので、どの電力会社でも共通の単価で定められています。

1年に1度単価が更新される仕組みで、電力使用量×再エネ賦課金単価(kWh)という計算式です。つまり、電力使用量が増えれば、その分再エネ賦課金の負担も増えます。

また、電力使用量は変わらなくとも再エネ賦課金の値上げによって、電気料金負担の増加につながる可能性があります。

再エネ賦課金は2012年に導入された制度で、基本的に値上げ傾向で更新されていました。しかし、2023年5月~2024年4月分に関しては、前年より2.05円安い1.40円/kWhに決まりました。そのため、2023年の再エネ賦課金に関する負担は、抑えられている傾向です。

電気代の内訳を把握することで得られるメリット

続いては、電気代の内訳を把握することによって得られるメリットをわかりやすく解説していきます。

電気代負担の増加理由を把握できる

前月分や過去の明細と今月分の明細を比較しながら電気代の負担が増えている理由を見つけられるのが、項目ごとの料金を調べる大きなメリットです。

前段でも触れたように燃料費調整額や再エネ賦課金は、電気使用量が変わらなくともさまざまな要因で値上げされてしまう場合もあります。

また、2022年以降は燃料調達コストの増加などさまざまな理由で、基本料金や電力量料金の値上げを実施しているケースも相次いでいます。

そのため、電気代の内訳について理解していなければ、なぜ電気代が高くなっているのかわからず対策を立てられません。

まずは内訳を把握し、どの項目の負担が増えているか確認しておきましょう。

ライフスタイルに合ったプランか判断可能

電気代の内訳およびサービス内容を把握すれば、ライフスタイルに合った電気料金プランか判断することが可能です。

多くの電気料金プランは、1人暮らしや電気使用量の少ない方向けのプランや2人や3人以上の家族向け・電気使用料の多い方向けに作られたプランなど、ライフスタイルに合わせて設計されています。

たとえば、電力量料金単価の3段階目が安いプランは、電気使用量の多い家庭にとってお得なサービスです。しかし、3段階目まで電気を使用しなければ、同プランの強みを活かせません。

このように電気代の内訳を確認する際は、プランのメリットやデメリットも把握していくのが大切です。

でんきガス.net(0120-911-653)では、専門スタッフが、ライフスタイルや電気使用量に合わせてお得に使える可能性のある電力会社を紹介してくれます。通話料・サービス料も無料なので、この機会にお電話してみてはいかがでしょうか。

| 受付窓口 | でんきガス.net |

|---|---|

| 電話番号 | 0120-911-653 |

| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く)

※Web受付は24時間受付 |

電気代の負担が増えている主な原因

電気代の負担が増える原因は、主に4種類です。

それでは、電気代の負担が増える主な原因についてわかりやすく解説します。

電気の使いすぎ

電気代負担が気になる時は、過去・当月分の明細書・Web明細から電気使用量の変動について確認してみるのも大切です。

特に夏場や冬場はエアコンや暖房を長時間使用するため、春や秋より電気使用量が増えやすい傾向です。一方、季節に関係なく電気使用量が増えている場合は、電気を使いすぎている可能性もあります。

たとえば、以下のようなケースは、電気使用量の増加につながります。

- 使用していない部屋の照明を点けっぱなしにしてしまう

- 誰も見ていないのにテレビを点けっぱなしにする

- 電子レンジやドライヤーの使用時間が増えた

- 冷蔵庫の扉を開ける時間が長い、開閉回数が多い

また、コロナ禍を経てリモートワークメインの働き方へ変わった場合、照明やPC、その他家電製品の使用時間が増えたため、電気代の負担も増加しやすいといえます。

電気料金プランがライフスタイルと合っていない

現在契約している電気料金プランが、自身や家族とのライフスタイルに合っていない場合もあります。

たとえば、夜勤シフトで働き始めた場合、日中の方が自宅で過ごす時間も多い傾向です。そこで夜間の方が電力量料金単価の安いプランへ加入し続けていると、電気代負担の増加につながります。

このように自宅にいる時間や電気の使い方に対して電気料金プランの相性が悪いと、電気使用量は変わらなくとも家計負担の増加を招いてしまいます。

再エネ賦課金の負担増加

前段でも触れたように再エネ賦課金は毎年変動しているため、値上げしてしまうとその分電気代の負担も増加してしまいします。

電気代の内訳を確認する際は、前年と今年の再エネ賦課金単価を比較してみるのが大切です。特に毎年4~5月頃は単価が更新される時期なので、忘れずに確認してみましょう。

燃料価格の高騰などによる電気代の値上げ

火力発電に必要な燃料価格が高騰してしまうと、燃料費調整額や基本料金・電力量料金の値上げにつながります。

もし、電気使用量やライフスタイルに変化がない、再エネ賦課金の値上げによる影響も少ないといった場合は、電力会社HPのマイページやニュースから電気料金や燃料費調整額に関する内容がないか調べてみましょう。

電気代の負担を減らす方法

電気代の負担を減らす方法は複数存在するので、自身や家族にとって無理のない選択肢を検討してみるのが大切です。

ここからは、電気代負担を減らす方法について紹介します。

節電を意識した生活を始める

今日から始められる改善策の1つが、節電を意識した生活という選択肢です。

特にこれまで節電について意識していなかった方、節電方法について本格的に取り組んでいなかった方などは、電気代削減効果を得られる可能性があります。

実際にアンケートを行ったところ、節電の効果を感じている方は約半数程度でした。

正しい方法で節電対策を行えば、しっかり効果を見込むことは可能です。

以下に節電方法をいくつか紹介します。

- エアコンをなるべく推奨温度で使用

- 使用していない部屋の照明を消す

- 自然光で過ごせる場合はなるべく照明を使用しない

- 冷蔵庫の開閉回数を減らす

- 冷蔵庫の扉を開ける時間を短縮

- 視聴していない場合はテレビの電源をオフにする

特にエアコンやドライヤー、電子レンジといった消費電力の高い家電製品の使い方を見直せば、電気代負担の削減につながる可能性があります。

古い家電があれば省エネ家電へ買い替える

10年以上使用し続けている・劣化している家電製品を所有している場合は、省エネ家電への買い替えを検討してみるのもポイントです。

古い家電製品は、最新型と比較して省エネ性能という点で劣っている傾向です。また、劣化している家電製品はエネルギー効率などが悪いため、電気使用量の増加を招いてしまいます。

近年ではSDGsや脱炭素政策などにより、企業も省エネ性能の高い製品開発を行っています。電気使用量を抑えやすい環境になりつつあるので、この機会に家電製品を見直してみましょう。

アンペア数を変える

特に電気使用量の少ない家庭で50Aや60Aといった高いアンペア数を契約している場合は、見直すだけで月数100円程度の電気代削減につながります。

契約アンペア数の目安は、1人~2人暮らしなら20~30A、3人以上なら40~60Aとされています。また、より正確に判断したい時は、1度に使用する家電製品の合計アンペア数を確認してみましょう。

アンペア数は、各製品の取扱説明書や製品に貼られているシールなどに記載されています。あとは、同時に使用する製品の種類とアンペア数を確認すれば、最大で何アンペアまで必要なのかわかります。

住宅設備を新規で導入してみる

より大幅な電気代削減を目指したい家庭の中で100万円以上の予算を確保できる家庭は、創エネ系(エネルギーをつくりだす)の住宅設備導入という選択肢も検討できます。

住宅用太陽光発電は創エネ機器の代表で、売電収入や電気代削減効果を期待することが可能です。また、FIT制度という一定期間固定単価で電力を買い取ってもらえる制度を利用できるため、収支の見通しを立てやすいといったメリットがあります。

電気料金プランを変える

節電に取り組んでいるもののなかなか電気代負担を抑えられない時は、電気料金プランの見直しを図ってみるのもおすすめです。

特にライフスタイルに合っていない電力会社やプランで契約している方や燃料費調整額の上限なし・市場連動型プランなど、燃料価格の影響を受けやすいプランを選んだ方は、見直すメリットがあるといえます。

電力会社・電気料金プランを見直す際のポイント

電力会社および電気料金プランを見直す際は、何となくで切り替えるのではなく、事前にシミュレーションや受付状況、プランごとのリスクについて把握しておく必要があります。

それでは、電気料金プランを見直す際に押さえておきたいポイントを紹介します。

<電力会社・電気料金プランの見直しをご検討されている方>

でんきガス.net(0120-911-653)では、専門スタッフがライフスタイルや電気使用量に合わせてお得に使える可能性のある電力会社を紹介してくれます。通話料・サービス料も無料なので、この機会にお電話してみてはいかがでしょうか。

| 受付窓口 | でんきガス.net |

|---|---|

| 電話番号 | 0120-911-653 |

| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く)

※Web受付は24時間受付 |

シミュレーションを行う

まずは、電気料金の切り替えによってどれだけの経済的メリットを得られるのか、シミュレーションを実施してみましょう。

シミュレーションの方法はいくつかあるので、複数の観点から確認してみましょう。

- 手動で現在契約しているプランと切り替えたいプラン計算で比較

- 電力会社のシミュレーションサービス

- 電気料金の一括比較サイト

特に負担の少ない方法は、電力会社のサービスや電気料金の一括比較サービスの利用です。同じ電力会社のプランから比較検討したい場合は、東京電力などのように電力使用量や契約内容を入力するだけで、どのプランへ切り替えれば安いか自動で計算してくれます。

一方、さまざまな新電力から比較したい場合はでんきガス.net(0120-911-653)へ相談すれば、専門のスタッフが現在の契約内容や電気の使用状況から、経済的メリットの得やすいプランを提案してもらえます。

新規申し込み受付をしているか確認

電力会社や電気料金プランを切り替える場合は、切り替え先のサービス状況について確認しておく必要があります。

2022年2月から始まったロシアによるウクライナ侵攻で燃料価格が高騰した際、電力の調達コストの負担増加で新規申込受付を停止した電気料金プランも出てきました。また、2023年10月にはイスラエルとハマスの武力衝突が起こり、産油国の集中している中東情勢の緊迫化および原油価格高騰リスクも発生しています。

そのため、電力会社の切り替えを検討する際は、ニュースを定期的にチェックし、早めに電気料金プランの切り替えを決めた方がいいか、それとも現状のプランで別の対策を進めるか判断するのも大切です。

市場連動型プランを選ぶ際のリスクを把握

市場連動型プランを検討する際は、同プラン特有のリスクについて理解した上で判断しましょう。特有のリスクは、電力量料金の変動という点です。市場連動型プランの場合は、市場の変動に合わせて電力量料金単価も変わります。

日本卸電力取引所(JEPX)という電力の取引が行われている市場では、取引価格も変動しています。つまり、電力需給バランスや燃料価格といったさまざまな事象によって電力料金が、安くなったり高騰したりします。

燃料費調整額の上限が定められているか確認

自由料金プランを検討する際は、燃料費調整額の上限に関する規約を確認しておきましょう。

自由料金プランとは、2016年の電力自由化以降に作られた電気料金プランのことです。規制料金プランと異なり、国の認可なしで電気料金の値上げを実施できるのが特徴です。また、自由にサービス内容を設定できるため、プランによっては燃料費調整額の上限が定められていないケースも存在します。

燃料費調整額の上限が定められていない場合、同コストの値上げによる影響をダイレクトに受けてしまうため、電気料金の大幅な負担増加も懸念されます。

燃料価格の高騰リスクを考慮する場合は、燃料費調整額の上限が定められている自由料金プランから検討するのも大切です。また、規制料金プランなら燃料費調整額の上限が定められているので、どのプランでも燃料価格の高騰リスクを一定程度抑えられます。

解約金などが課されるか確認

特に新電力から比較検討する際は、解約金・違約金やその他サービス面で問題がないか、慎重に調べておきましょう。

一般的に電力会社では、違約金や解約金を設けていません。また、違約金を設けていたとしても、最低契約期間を過ぎれば請求されません。

しかし、一部の悪質な業者は違約金を請求しているケースもあるため、評判や口コミ、国民生活センターなどから調べておくのが大切です。

電気料金を変更する流れ

電気料金を変更したい場合は、電力会社もしくは電気料金の切り替えサービスにてWebもしくは電話から申込手続きを進めていきます。

なお、切り替え手続きには、供給地点特定番号やお客様番号、その他支払い情報(銀行の口座番号、クレジット情報など)や氏名・住所といった情報が必要です。

あとは、電力会社や切り替えサービスの指示に従って手続きを進めていき、切り替え日を指定すれば電気料金プランの切り替えを待つのみです。利用者側での解約手続きは不要なので、切り替え先の選定と手続きに集中できます。

電気代の内訳を把握した上で節電やプランの見直しを検討してみよう!

電気代は、基本料金(or最低料金)と電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金の4種類で構成されています。また、電気代負担増加の原因は、電気料金プランとの相性も関係している可能性があります。

少しでも電気代負担を抑えたいけれどどの電気料金プランへ切り替えればよいかわからない方は、でんきガス.net(0120-911-653)を利用してみてはいかがでしょうか。

でんきガス.net(0120-911-653)は、ご家庭のライフスタイルや電気使用量に合った電気料金プランを提案および手続きの無料手配までしてもらえるサービスです。少しでも気になった方は、ぜひお気軽にお問合せください。

| 受付窓口 | でんきガス.net |

|---|---|

| 電話番号 | 0120-911-653 |

| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く)

※Web受付は24時間受付 |