社会貢献活動 × University of Niigata Prefecture.

新潟県立大学の紹介

新潟県立大学は、1963年に創立された県立新潟女子短期大学を母体として2009年に開学しました。「国際性の涵養」「地域性の重視」「人間性の涵養」を基本理念に掲げ、進取の学風を持つ高等教育機関として歩んできました。国際地域学部、国際経済学部、人間生活学部の3学部、大学院国際地域学研究科からなる教育研究組織に、2023年度には大学院健康栄養学研究科、北東アジア研究所が加わりました。

新潟県立大学では、大学が目指す5つの方向を定め、「国際」「地域」「人間」の各視点から社会の諸課題を幅広く研究し、これらの課題の発見と解決を担う中核的人材を育成するとともに、地域づくりに貢献する大学を目指しています。

1. 変化する時代を乗り切る知力のある人材の育成

2. 国際社会にはばたき、地域社会を支える実践的専門力のある人材の育成

3. グローバル社会をリードする語学力・コミュニケーション力のある人材の育成

4. 個性を尊重し、社会を共に支え合う人間性あふれる人材の育成

5. 世界に開かれ、地域に貢献する教育研究拠点

地域連携推進センターの役割

– まず、この新潟県立大学地域連携推進センターの役割について教えてください。

植木 信一 教授(以下、植木教授):本学は、前身の短大も含め現在のキャンパスが所在する地域に長らく存在しており、これまで一度も移転しておりません。そのため、地域との結びつきが深いと自負しております。この事実を踏まえまして、当センターが地域社会の多岐にわたる課題を発見し、それに基づく解決に一層寄与できると考えております。

また、学内には異なる分野の研究者が在籍しており、学生も含め多様な専門性を有しています。このため、地域から大学への一方通行になることなく、地域との相互連携のもとに、本学の教育研究機能を積極的に活用し、実践的かつ協力的なアプローチで地域貢献を成し遂げることを重視しています。

さらに、社会人向けのリカレント教育も極めて重要だと捉えており、本学の卒業生を含む広範な社会人の生涯学習ニーズに応じた機会を提供することに注力しています。これにより、地域社会全体のスキル向上や知識の拡充に寄与し、持続可能な地域発展を支援してまいります。

– 植木教授は今年度よりセンター長に就任されたと伺っておりますが、教授自身はこれまで実際にどんな取り組みをやってこられたのでしょうか?

植木教授:私が携わった取り組みの一例で、大きなものとして挙げられるのは、東日本大震災における福島県の『南相馬市子ども支援プログラム』です。

私は人間生活学部子ども学科に所属しており、震災後の2011年度から、浜通り地区の南相馬市を対象にした子ども支援活動に携わっています。

具体的な活動内容としては、学生たちを結集し、現地の学童保育などを訪れ、震災後の子どもたちに学習支援、遊び支援、また現地の職員に対するアドバイスなどを提供してきました。コロナ禍により一時中断しましたが、最近ではコロナの状況が落ち着いたこともあり、今年の3月には希望者を募り、およそ30名の学生たちを被災地に連れて行くことができました。

その他にも、児童館や学童保育などに積極的にかかわり、定期的に顔を出して『工作おじさん』と呼ばれ、地域の子どもたちと交流する機会を設けています。こうした活動を通じて、地域の子どもたちとの信頼関係を着実に築き上げ、継続的に見守る取り組みを行ってまいりました。

地域連携推進センターの取り組み

– 地域連携推進センターが行っている取り組みについて伺います。まず、地域との連携で新潟市と連携しているファミリーコンサートが9年連続で開催されているそうですが、具体的に教えていただけますでしょうか?

植木教授:このファミリーコンサートは新潟市内にある8つの区のうち、江南区及び秋葉区と連携を行ったプロジェクトです。その名の通り、子どもと保護者を対象にした楽しい催しであり、学生たちが企画から演出、そして出演までを全て担当するという特徴があります。

一方で、行政との連携や調整、資材の調達や手配などは、教員が仲介をし、学生主体であるがゆえに学生に任せっぱなしにせず、本学の教員が先方との調整機能を責任を持ってバックアップしています。

このやり方により、プロジェクトは順調に進行し、学生たちはより充実感を味わえることとなります。幸運なことに、この9年間の連携を通じて、延べ772名の学生が参加し、延べ5,136名の観客が集まりました。地域に根付いたイベントとして着実に定着していると考えています。

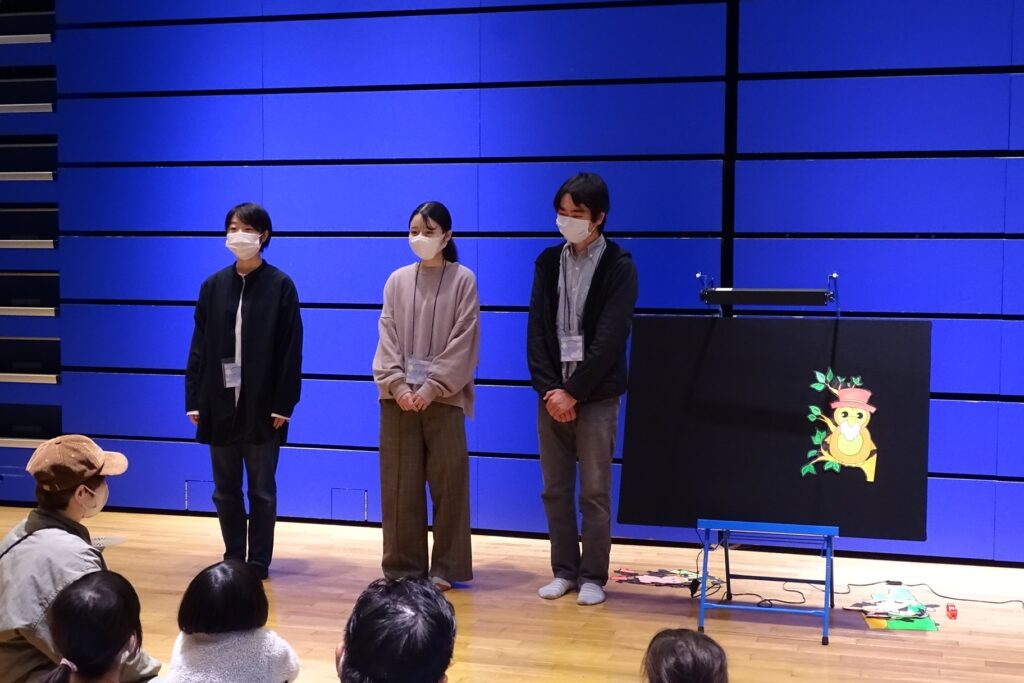

植木教授:さらに、『新潟市こども創造センター』でのワークショップも開催しています。こちらは様々な創作や制作を行い、提供するセンターです。ファミリーコンサート同様、学生が企画や進行を主導し、センターとの連携においても、本学の美術の教員が責任を持ってバックアップを行っています。2023年1月には「学生×こども創造体験プロジェクト」において、ブラックライトを用いたパネルシアターと光るコマ作りを企画・実施し、非常に好評をいただきました。

これらの地域向けの活動は、学生にとって単なる地域の方々との交流だけでなく、自身のスキルアップにもつながっていると考えております。ですから、そのため、何かをしてあげているようでいて、実際には自らがよりたくさんの学びと経験を得ている取り組みであると感じております。

– 基本的に企画から運営が学生主体で、その他の行政や外部とのつながりの調整という部分を教員がバックアップするという形で進めているのですね。

植木教授:必ずしもそういった体制を敷いているわけではありませんが、取り組んできたことの一つ一つを振り返って考えると、学生が主体で行い、教員がバックアップをするという体制が、結果的に地域貢献に結びついているのではないかと拝察しております。

もちろん初めからこのような体制ができていたわけではありません。初めのきっかけ自体はやはり大学や教員が用意する形にはなりますが、そこに学生たちが意識を持って取り組む中で、立場が逆転していき学生主体という今のような体制が生まれるのだと考えます。

こうした形で始まった取り組みは学生たちが「やらされている感」を抱くことなく参加することができ、ファミリーコンサートのように継続していくことが多いです。本学でも継続している事例が多いことから、取り組みを長く続けるためには学生たちの主体性が不可欠であることは認識しておりますし、地域連携推進センターとして今後もそういったきっかけ作りを意識しながら企画を推進していきたいと考えています。

産学官金連携の取り組み

– 続いて、産学官金連携についてお伺いします。昨年から担当教員を配置されて本格的に力を入れ始めたということですが、その経緯や具体的な活動内容を教えてください。

植木教授:この産学官金連携の特徴は、これまでの産学官連携に金融の視点を加えたことにあります。本学は4年前に設立された国際経済学部を有し、来年の春に初めて卒業生を輩出いたします。学問領域の拡充に伴い、企業との有機的な連携が不可欠であるとの認識から、2022年4月には専任の特任教授を配置することを決定しました。

– 具体的に今取り組まれているのが新潟活性化プランつくり事業「Excitement Niigata!」ですね。

植木教授:そうですね。特任教授は、学生たちが参加を望み、自発的に考える意欲を呼び起こすため、積極的に企画の立案に取り組んでいます。新潟活性化プランつくり事業「Excitement Niigata!」もその一環です。このプログラムは、地元金融機関のグループ企業である株式会社ブリッジにいがた様から出された課題に対し、学生が協力してプランを策定し解決に導くことを目的としています。

実際にプログラムに参加した学生たちの様子を観察すると、非常に活気に満ち、自発的な取り組みが見受けられます。そのため、「やらされている感」を感じず、培ってきた力と知恵を十分に発揮しながら、私たちには思いつかなかった斬新なアイデアを提供してくれています。このことから、学生たちの参加により、私たちは新たな発見をいただいていると考えています。

– それは素晴らしいですね。

植木教授:特任教授はかつて企業での経験を積んでおり、その豊富な経験から様々なネットワークを築いています。これらのネットワークは大学においても有効に活用され、例えば『にいがた和牛に合うタレ』の開発につながり、最終的には商品として市場に投入されるまで至りました。

このような実績は学生たちにとって、自らのアイデアが単なるアイデアで終わるのではなく、「世の中の役に立った」という貴重な経験となります。そういった実践的な体験を通じて、学生たちは自身のアイデアが社会に与える影響を理解し、実感できたのではないかと感じています。

『にいがた和牛に合うタレ』の事例は、アイデアを温めてきた学生たちにとって、自分のアイデアが商品化される可能性があるという期待を抱くきっかけになりました。これは学生たちが自ら積極的に関与し、主体性を発揮する動機になります。また、このような取り組みが地域連携推進センターの本来の役割であり、地域社会との連携を深める一環として大変重要であると認識しています。

今後もこのプログラムは毎年新たなアイデアを取り入れ、継続的に展開される予定です。この取り組みは、今後も期待されるものであり、地域と大学との協力が一層強化され、学生たちにとって有益な経験を提供し続けられればと考えています。

地域連携推進センターの取り組みが学生に与える影響

– こういった地域連携や産官学金連携の活動というのは、学生さんにとってどんな機会になっているのか、改めてお伺いしてもよろしいですか?

植木教授:アクティブラーニングの機会になっているのではないでしょうか。現在、小学校や中学校においても広く取り入れられているアクティブラーニングは、本学においても浸透している教育アプローチであると考えます。ただし、本学でのアクティブラーニングは通常の教育の一環としてではなく、学生たち自身が主体的にアクティブラーニングに取り組む姿勢が感じられるのが特徴です。

要するに、積極性と主体性を備えたアクティブラーニングが展開されていると言えるでしょう。このようなアプローチにより、学生たちは事業やプログラムを修了した際に、「自らの力で成し遂げた」という充実感を抱くことができるでしょう。そして、この経験を社会に出ても忘れずに持ち続けることで、活躍する原動力となることを期待しております。

– 一貫して学生の主体性という部分がお話に出てきましたが、その学生の主体性を作り、維持し、より大きくしていくために、地域連携推進センターが意識していることはありますか。

植木教授:多岐にわたる情報を集約し、それを一元的に学生に提供できる仕組みは、本学に限らず他の大学の学生にも共通の課題であると考えます。学生たちは自らの進路や志向に基づいて具体的な目標を持ち、それを実現したいという思いを抱いています。しかし、そのような目標を達成するための情報収集が不足しているため、学生が望む活動を実現できないというケースが少なくないと思われます。

このような背景から、学生が自身のやりたいことに関する情報を効果的に収集できる方法が求められています。地域連携推進センターは、そのような情報収集の一翼を担い、学生が興味を持つテーマや関心事に迅速にアクセスできるプラットフォームとなり得ます。これにより、学生は自身の興味関心がある事柄に合致する情報を手に入れ、地域との連携を築くための基盤を構築できるでしょう。

地域連携推進センターが提供する情報の集約機能は、学生と地域との架け橋として機能し、一元的なハブとしての役割を果たすことができればと考えています。

今後の展望

– 今後も地域連携推進センターは、ますます活動に力を入れていかれると思いますが、どのように地域や学生さんたちと関わっていきたいとお考えでしょうか?

植木教授:これは私の考えですが、2つのキーワードがあります。

1つ目のキーワードは多様性です。先ほど、多様な情報を集約して学生たちが選択できるようにしたいというお話を申し上げましたが、こうした多様性に富んだ取り組みを進め、それを大学として発信していきたい。さらには、地域住民の多様な関心にも応えていきたいと考えております。

2つ目は持続可能性です。現在、様々なプログラムを企画し、連携や紹介などを行っております。多くのプログラムが継続することが望ましいですが、実際は単発で終わってしまうものもたくさんあります。しかし、重要なのは様々なプログラムや取り組みを通して持続可能な地域づくりに貢献することだと考えております。この持続可能性が確立すれば、私たち大学と地域との信頼関係の構築にもつながっていくと考えています。

– ありがとうございます。植木センター長ご自身では、信頼関係を構築するにあたって何か意識されていることはありますか?

植木教授:急がないこと、急かさないことですね。つまり、成果を即座に求めず、答えを急いで引き出そうとしないということです。1回や2回会っただけでは信頼関係は十分に築けませんし、信頼を構築するには時間が必要です。そのため、時間をかけてゆっくりと会話を重ねながら、徐々に信頼関係を築いていくことが重要だと考えています。