SDGs 大学プロジェクト × Asia Univ.

目次

亜細亜大学の紹介

亜細亜大学は、建学の精神「自助協力」に基づき、日本とアジア地域を中心とした教育研究を通じて、広く社会に貢献する人材の育成を使命としています。

第3期5カ年中期行動計画では「楽しい大学・面白授業・アジアと共に」をスローガンとして、多様な留学制度や充実した課外活動支援体制を備え、学生が主体的に学び自己の可能性を広げることを支援し、創造力と実行力をもって新たな時代のリーダーとなる人材を育成しています。

「ASEAN諸国留学生奨学金制度」をはじめとする外国人留学生への支援体制も充実しており、中国・ベトナム・タイなどアジアの各国から、積極的に留学生を受け入れています。 スポーツも盛んで、数多くのプロ野球選手を輩出するなど、歴史と実績を誇る団体が数多く活動しています。

また、社会貢献活動を積極的に推進しており、大学の有する資源、研究成果の社会への還元、生涯学習及び地域活性化の促進に取り組んでいます。 2022年には、持続可能な開発目標(SDGs)の実現にあたり、 大学として「今できること」から取り組みを始め、SDGsの達成に貢献することを宣言しました。

学生サポーターとは

大学全体でSDGsに取り組んでいる亜細亜大学ですが、有志の学生たちが集まってSDGsに関する企画にも挑戦しています。それが、「学生サポーター」と呼ばれるボランティアサポーター制度です。今回は、携わっている職員と学生に「学生サポーター」についてお話を聞きました。

学生サポーター立ち上げのきっかけ

(保坂さん)コロナ禍になり、大学構内も立ち入り禁止になっていました。2021年10月に、対面授業が再開されることになりましたが、キャンパスに来たことがない学生や、課外活動に入っていない学生がいて、そんな学生のために何かできないかと考えたのがきっかけです。

「学生が学内のお困りごとを解決する」をコンセプトに、最初はキャンパスを案内したり、新入生に困り事がないかを聞くなど簡単なところからスタートして、そこからキャリア支援やSDGsなど枠を広げていっています。 学生サポーターの主役は学生です。学生サポーターとしてSDGsの取り組みをはじめたのも、学生の「マイボトルキャンペーンを学内で実施したい!」という声を受けてのことです。

学生サポーターの取り組み

学生サポーターでは、学生たちが企画を提案し、様々なSDGs活動に取り組んでいます。これまでに企画したプロジェクトの中から、一部を紹介します。

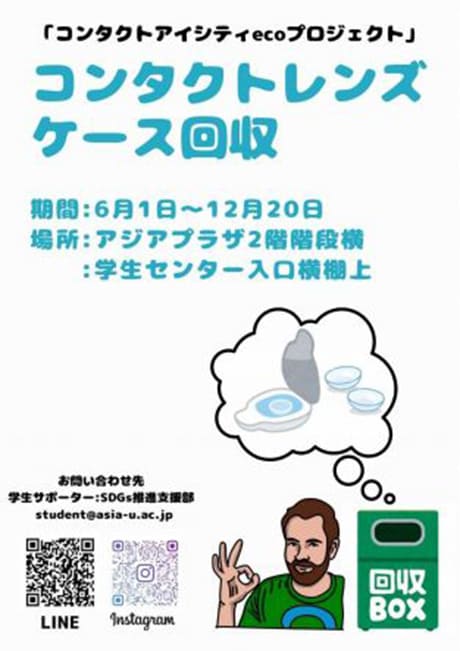

アイシティecoプロジェクト

コンタクトレンズ販売のアイシティは、使い捨てコンタクトレンズの空ケースを回収し、リサイクルする事業を行っています。店舗での回収のほか、自治体や企業・学校とも協働して行っています。

亜細亜大学では、プロジェクトを知った学生が提案したことをきっかけに、1年半ほど前から参加していて、これまでに累計で約2万個のケースを回収しました。学生サポーターでは回収箱の設置やプロジェクトの周知、回収したケースの不純物の取り除きなども行っています。

文房具collection

文房具を途上国の子どもたちに届けるプロジェクトです。まだ使えるけれど使用していない文房具や学用品を集めて届けている団体があり、そこに協力する形で参加しました。

実施は1ヶ月弱と短い期間でしたが、鉛筆やペンなど合計700点以上が集まり、団体へと預けることができました。プロジェクトの周知活動や、集める文房具の選定なども学生サポーターが行いました。

ひまわりプロジェクト

亜細亜大学では、学生や職員、そして地域の人にも楽しんでもらおうと、今年初めて、大学の敷地内にひまわり畑を作りました。

企画をしたのは大学ですが、学生サポーターがフォトコンテストを開催し、盛り上げに一役買いました。フォトコンテストの実施は、SNSで発信し、地域の方も含めて108点もの応募がありました。また、ひまわり畑には、学生サポーターが手作りした看板が設置され、日本語以外にも大学で学ぶことのできる14の言語で記したものも作成されました。看板には、リサイクルの観点から、使わなくなった飛沫防止のアクリル板が使用されました。

プロジェクトの中で工夫したこと

初めてのことに挑戦する中で、苦労する部分も多かったというプロジェクト。プロジェクトを成功させるために工夫したことや苦労したことを、学生サポーターの主役である学生にお聞きしました。

(松下さん・アイシティecoプロジェクト)友人に「コンタクトケースを集めていること知ってる?」と聞くと「知らない」と言う人が多くいました。そこでプロジェクトの内容を多くの学生に認知してもらうために、ポスターの設置場所について知恵を出し合い工夫することで、約2万個のケースを回収することができました。

(新留さん・文房具collction)まず回収BOXの設置場所や、回収する文房具の種類を安全を考慮しつつ考えるのは苦労しました。職員の方にもアイデアをいただきつつ進め、結果的に鉛筆やペンなど段ボールいっぱいの文房具を集めることができました。その後に集まった文房具の分別も行いました。

(渡辺さん・ひまわりプロジェクト)ひまわりを見てもらうだけではなく、亜細亜大学のグローバルの良さも発信できたらいいなと思い、大学で学べる14言語を使った看板を作りました。こちらは参加してくれる学生を募り、夏休みの3日間で作成しました。またより多くの地域の方々に参加いただけるよう、SNSでの発信も行いました。

プロジェクトを通して得たもの

(松下さん・アイシティecoプロジェクト)高校生の時から、SDGsに関して、自分にはどんなことができるだろうと考えていました。自分も含めたたくさんの人が集まってSDGsに協力できたというのが嬉しかったです。

(新留さん・文房具collection)自分が想定していた3倍の量が集まり、たくさんの人が協力してくれた、参加してくれたと実感でき、達成感を感じました。

(渡辺さん・ひまわりプロジェクト)近隣の高齢者施設の方がお散歩で来てくれて、フォトコンテストに参加してくださったり、子どもたちも見に来てくれました。

地域を巻き込んだ企画になり、たくさんの方に参加いただけたのがすごく嬉しかったです。見に来てくれた方の中には、「3回目なんです」と言う方もいて、改めてひまわりプロジェクトを実施してよかったなと思いました。

構想中のプロジェクト

次に行う企画はまだ決まっていませんが、学生たちはすでにやりたいことを考えています。構想中のプロジェクトについても教えてもらいました。

(渡辺さん)マイボトル専用の自動販売機を置いてみたいなと思っています。マイボトルを使って、大学内の給水器で水を汲んでもらう企画は今も行っていますが、例えば、冬ならココアやコーンポタージュが出てくるような自動販売機があれば、もっとマイボトルを持ってきてくれる学生が増えるのではと考えました。

実際には、お金のかかることなのでなかなか難しい部分もあるとは思いますが、前々からやりたいと思っていました。もう一つは、教科書の交換会です。学生同士の繋がりを持っていない人も、使わなくなった教科書を先輩から受け取ることができれば、SDGsにも貢献できる企画になるのではないかと思います。

(新留さん)まだアバウトで決まっていないのですが、大学の図書館と連携して何かできないかなと思っています。現在図書館では、使わなくなった本を自由に持っていけるようにと「Take free」と書いて本を置いてあるエリアがあります。それに関連して、本で何かやりたいなと考えています。

(松下さん)まだ漠然としているのですが、「SDGsウィーク」みたいなものを企画したいです。単発の企画ではなく、1週間を通してSDGsの企画を行い、学生にSDGsを身近に感じてもらえるようになればいいなと思っています。

今後の展望

学生サポーター自体は、学生が主体となって企画を提案していくものですが、そのためには大学側との連携や支援も必要となります。今後、大学としてどのように学生たちの活動を支えていくのか聞きました。

(保坂さん)課外活動という枠組みを作ってしまうとルールが必要になったりと、柔軟な発想ができなくなってしまうことがあります。学生のやりたいことを応援できるような受け皿になれれば、一番いいと思っていて、枠組みに囚われず、ルールについてもその都度考えていこうと思っています。

プロジェクトごとに求められることも違ってくると思うので、その都度、学生に合わせながらやっていくのもいいかなと考えています。