社会貢献活動 × Kyushu University of Health and Welfare.

目次

九州保健福祉大学の紹介

九州保健福祉大学は、1999(平成11)年に、宮崎県と宮崎県延岡市との公私協力方式による地域密着型で地域に開かれた大学として創設された私立大学です。

「学生一人ひとりのもつ能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に有為な人材を養成する」を建学の理念に掲げ、専門的な知識・技能の習得はもちろんのこと、思考力・判断力・コミュニケーション能力等の育成にも力を注いでいます。

本学は、医療と福祉に関して、広く社会や人々の健康と幸せをプロデュースできる人材を育成することを目標に、学びに対する可能性を応援できる大学を目指しています。

本学では、「学びを応援~o-en~」「学びをエンジョイ~en-joy~」「出会い《縁》をカタチに~deai-《en》~」「地域のエンジンになる~en-gine~」の4つの「en」で学生の夢をカタチにしていきます。そのための後押しとして、将来、専門家として社会で活躍するために必要な国家資格等の取得にあたり、関係する専門教員が共同で計画的に丁寧な指導を行います。

また、学内にボランティアセンターを設置し、多くの学生がボランティア活動を通じて豊かな学びを経験するとともに、地域福祉に貢献できる人材の育成を図ります。

現在、社会福祉学部、臨床心理学部、薬学部、そして生命医科学部の4学部6学科で構成される本学は、2024年度に、現在の「九州保健福祉大学」から「九州医療科学大学」に名称を変更し、地域・医療・生命科学に特化した「医療系総合大学」として生まれ変わります。併せて、社会福祉学部のスポーツ健康福祉学科と臨床福祉学科を統合して「スポーツ健康福祉学科」とし、4学部5学科に再編する予定です。

新学科の「スポーツ健康福祉学科」では、南九州の大学として初となる「救急救命コース」を新設するとともに、2024年度入学生より学費の大幅な改定も行いますので、新しく生まれ変わる「九州医療科学大学」で、将来、医療と福祉の分野で活躍したい皆さんの学びと夢の後押しをさせていただきたいと存じます。

社会福祉協議会から教員への転身

私は元々、延岡市に隣接する門川町(2023年12月現在、人口約1万7千人)において、同町の役場にて21年間勤務しそのうち11年間協議会にも従事し、その後に本学の教員としての職に就きました。

町役場や社会福祉協議会で地域と福祉に携わる仕事を経験する中で、単に職場の部下を育てるだけで良いのかという疑念が湧き上がり、もっと幅広く若い世代を育てる必要があるのではないか、との疑問が芽生えました。その疑問と、大学教員の職に就く機会がちょうど訪れたことから、人材育成と研究を通じて福祉に貢献する役割に転身しました。

私は地域福祉の現場で実践に取り組みながら、実践のスキルを磨くことが重要であると認識しています。しかし、地域福祉には科学的な裏付けも必要です。そのために、社会福祉学を研究しながら、学生たちだけでなく、福祉関係者や地域社会にも幅広く情報を提供できる立場に身を置けることを大変うれしく思っております。

先生の研究とは?

私は、「社会福祉学」を基盤とした研究に取り組んでおります。その中でも、特に「地域福祉」という分野において、地域社会の中で”人々が幸福を感じながら地域づくりを進める方法”に焦点を当てた研究を進めています。

地域福祉を考える上で、生きづらさを抱える方々も存在します。そのような方々への支援方法について、適切なアプローチを模索し対応できる、専門職の養成に取り組んでいます。研究の文脈において、社会にはさまざまな専門職が活躍しています。これらの専門職と連携し、社会の発展に向けた戦略を検討することが重要だと考えております。

この観点から、「多職種連携(*1)」というキーワードを基に、協力と協働のもとで地域社会を築くためのチームワークを重要視し、研究に取り組んでおります。

多職種連携(*1)とは:医療や福祉の場において患者や利用者にかかわる様々な職種が連携を図り、それぞれの専門性を発揮しながら職務にあたること

変化に柔軟に対応し、社会変革を促す学問

社会福祉学は、常に社会の実情(経済的な営みや暮らしのノウハウ等)の変化に柔軟に対応すべき学問であり、例えば、生きづらさや、幸せになれない場面が発生してしまうことについて、その理由や背景を常に考えながら進めていくべきものだと考えております。したがって、1つの固定観念にとらわれず、常に変化に適応できる力を養い、実情に合った理論を新たに構築していくことが重要であると思います。

一人の方を支えるためには周囲の環境も影響することから、適さない環境や矛盾が生じてしまっている部分をしっかりと把握し、その矛盾に対して、どのように社会を変革していけるのかという社会変革までを見据えて取り組むことが社会福祉の姿だと考えており、そのような考えに基づき、機会がある度に伝えていくように努力しております。

社会福祉の課題とアプローチについての考察

まず、社会福祉に関連する法律や制度は、必要に応じて改正や見直しが行われておりますが、制度や政策は完璧ではなく、その限界も存在します。

そのため、制度の中で支援を受けられない人々をどのように支えるか、さまざまな出来事や社会・経済状況などを考慮し、多面的な視点から社会福祉に取り組むことが求められます。この視点を持ち、学生たちに社会福祉について学び、議論させ、啓発することが、私たちの使命であると考えています。

「社会福祉」には「社会」という言葉が含まれています。この「社会」の在り方は、国ごとに異なる文化を持つアメリカやイギリスなど、地域ごとに異なる特性を持っています。

また、日本国内でも都会を代表する首都圏と、田舎の中山間地域など、異なる地域で異なる課題が存在しています。したがって、各地域の特性や歴史、文化を考慮し、特定の課題を明確に把握することが不可欠です。さらに、それぞれの課題に応じた支援方法や政策も異なると理解しております。

このような課題について、学生たちの理解を深め、福祉に関わる者としてどのようにアプローチできるかを考えさせるために、私たち教員は積極的にフィールドワークを取り入れながら指導し、教育を行う役割を果たしてまいります。

支援のための包括的な協力体制の構築と役割

複雑化・複合化した地域住民の支援ニーズに対応するため、市町村が包括的な支援体制を築くための支援として、国が「包括的支援体制整備事業」を創設しています。

地域福祉を推進する際に、福祉関係者だけでなく、農業や商業などの様々な職種の人々と協力して取り組む方針が掲げられました。これを「包括的支援体制」と呼び、この制度は「断らない」相談支援や、孤立や孤独を防ぐための「参加支援」(地域内でのつながりや参加をサポートすること)、

言い換えれば「居場所づくり」など、これらの支援を一体的に提供するために設計され、全国各地で取り組みが展開されています。

私自身、この事業に関連して、各市町村や社会福祉協議会、福祉施設、医療機関、法務関係者など、さまざまな関係団体が集まり、議論し、プログラムを構築する過程でアドバイザーの役割を果たしております。会議や意見交換会の際には、私の考えや思いを発表させていただいております。

大学と地域の協力による社会福祉の発展と学生への期待

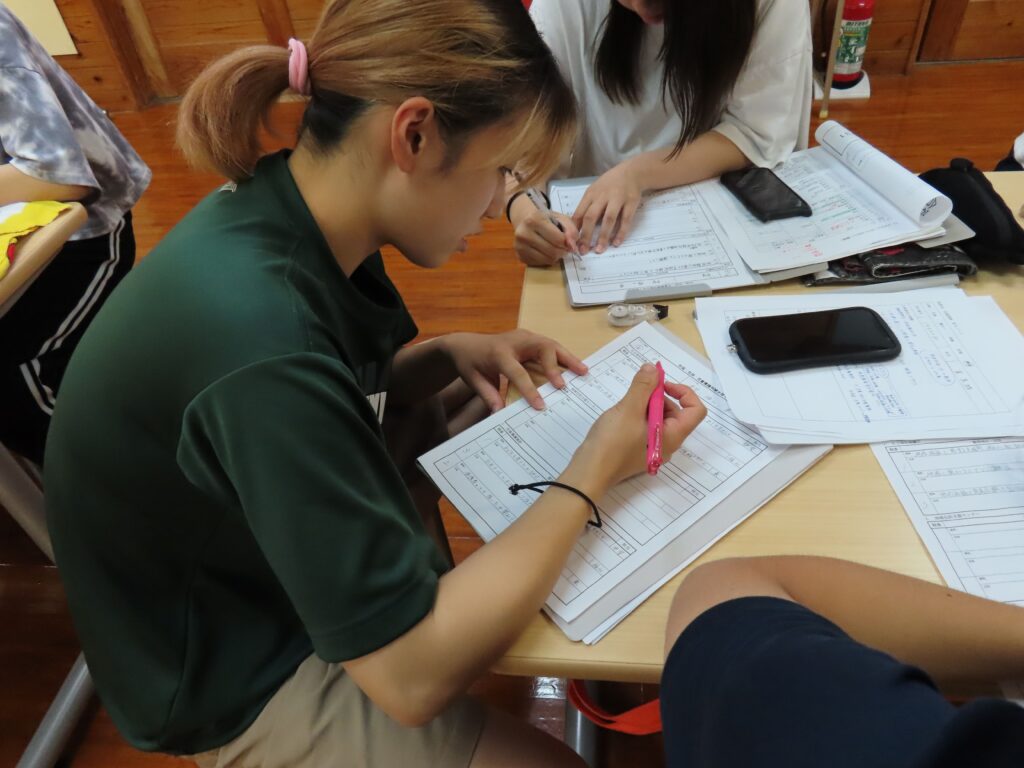

地域福祉に関連する会議やプロジェクトを実施する際には、学生にも日程が合えば参加いただき、若い視点を活かすよう心掛けています。また、学生が積極的にボランティア活動などに参加することで、地域との交流が深まり、大学教育の一環としての人材育成も促進され、地域と大学の双方にとってWin-Winの関係を構築できていると考えております。

社会福祉学は実践の学問であるため、実践と理論を結びつけることが重要です。そのため、実際の現場で経験を積むことにより、実践と理論の関係がより明確になると考えております。

社会福祉学については、単に机上で考えるだけでなく、地域で生活する人々の声を聴いたり、会議などで実際の意見を収集する経験が非常に有益だと思います。

学生が社会福祉の現場を知り、課題解決の議論を目にすることで、モチベーション向上や意欲の向上につながると考えます。過去にも学生が地域福祉の現場でボランティア活動を通じて信頼を得、地域の要望に応え、地域福祉に貢献し、社会人として就職した例があります。

学生が地域に関与する例として、高齢化により地域の祭りが危ぶまれる中、学生が手伝いに参加する要望が寄せられ、その若い力により祭りが守られ、地域の活力が回復し、学生たちは地域社会の現状を学び、伝統を守る一翼を担ったことが自信につながりました。

最近の若い世代は、個人の時間が優先され、他者との交流が減少している傾向があります。この要因として、少子高齢化や核家族化が大きく影響していると考えられます。一方、東日本大震災をきっかけに若い世代を中心にボランティア活動への参加が増え、助け合いと共助の精神が浸透しています。

大学としては、学生のボランティア精神を支援し、地域福祉の向上に貢献するためにボランティアセンターを設立し、教員と学生が積極的にボランティア活動に参加できる仕組みを整えています。

多くの学生にボランティア活動を通じて学びの経験を提供し、彼らの世界観と人生観を豊かにするお手伝いを行いたいと考えております。ボランティア活動は、学生の成長に寄与する大きな機会であり、彼らが積極的に参加できるよう力添えを行ってまいります。

先生にとって「福祉」とは?

私が考える福祉を簡潔に表現すると、「自己の存在価値を見いだすこと」と「他者を理解しようとすること」のふたつの側面が必要だと考えます。これらを意識しながら、様々な課題に取り組むことが社会福祉の向上につながると考えています。現状では、残念ながら多くの人が福祉を他人事と捉えており、福祉の支援やサービスを必要とする立場になるまで、その重要性に気付かないことが多いようです。

しかし、福祉は自己を認め、他者を尊重するための大切な要素です。自己尊重の観点から、福祉が自分にどのように関連しているかを考え、自己成長やスキルの向上に役立てるべきです。また、他者尊重の観点からは、大切な人々の幸福を考え、社会全体で多様性を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会を築くことが重要です。

例えば、社会にはジェンダーの問題や最近注目されているヤングケアラー(*2)、8050問題(*3)、虐待、社会的孤立などの問題を抱えた様々な状態の人が存在することを認識しながら、共に良い社会を築いて行けたらと考えます。そのためには、コミュニケーションが重要です。相手を尊重し、自己を尊重する姿勢を持ち、地域福祉に積極的に参加し、協力して取り組むことが必要です。

学生たちには、自己と他者の違いを理解し、自分自身を認めつつ、他人に対する気持ちも育み、地域福祉について多くの視点から考える力を育てていきたいと思います。また、教育者として、学生たちを導いていく役割を果たすために努力し続けます。

ヤングケアラー(*2)とは:本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと

8050問題(*3)とは:「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支えるという問題