SDGs 大学プロジェクト × Toho Univ.

目次

東邦大学の紹介

東邦大学は、2025年に創立100周年を迎える、自然科学系の総合大学です。

医学、薬学、理学、看護学、健康科学の5学部10学科を擁し、建学の精神「自然・生命・人間」を軸に、幅広い分野での学びを提供しています。チーム医療演習や生命倫理シンポジウムなど、学部間の垣根を越えて他学部の学生と協働しながら学ぶことで、専門領域に対する理解を深め、医療人・科学者としてのチームワークを身につけられる環境が整っています。

さらに、最先端の研究と充実した施設を誇っており、宇宙・生命の誕生から未来の科学まで、多岐にわたるテーマでの研究が行われています。3つの付属病院があるほか、医療現場をシミュレーションした設備・機器も備えられ、質の高い臨床実習が可能です。

また、国家試験の合格率や就職率は非常に高く、特に看護学部と健康科学部では、看護師国家試験の合格率が100%を達成しています。理学部の就職内定率も99.3%と非常に高く、学生に対するきめ細かなキャリア支援が実施されています。

東邦大学は、専門分野だけにとどまらない幅広い学びと、最先端の研究・施設を通じて、未来を担う医療人・科学者を育成する環境を提供しています。学生一人ひとりが「本気で学ぶ」姿勢を全力でサポートし、社会に新たな価値を創造できる人材育成を推進しています。

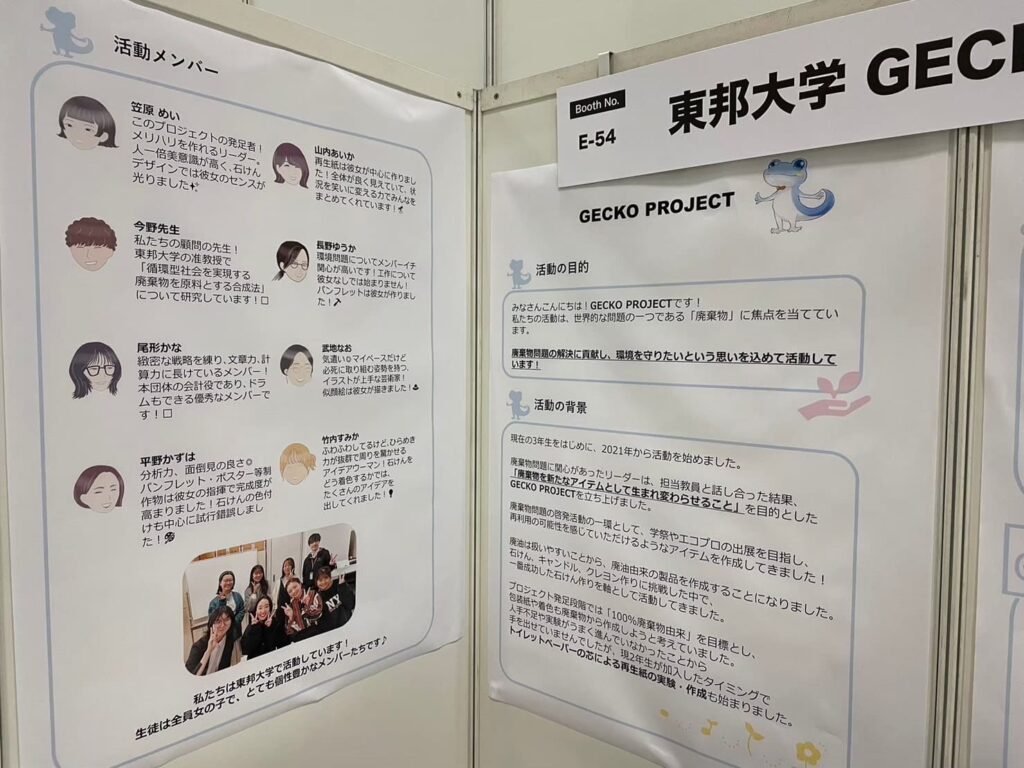

廃棄物を有効利用した製品開発に挑む「GECKO PROJECT」とは

― 本日は、東邦大学の「GECKO PROJECT」で活動されたメンバーの方々にお話を伺います。このプロジェクトでは、循環型社会の実現に向けてどのような取り組みをされていたのでしょうか?

笠原 芽生さん(以下、笠原さん):GECKO PROJECTは、「廃棄物の有効利用法を考え、具現化する」というコンセプトに基づき、廃棄物問題の現状を広く知らせる啓発活動と、廃棄物を再利用した新たなアイテムの作成を主な目的として活動してました。

また、当プロジェクトが最終目標として掲げていた、昨年12月に東京ビッグサイトで開催された環境総合展「エコプロ2023」への出展も、無事に達成することができました。

― プロジェクトの具体的な活動内容や、製作された製品や製法などの特徴について教えてください。

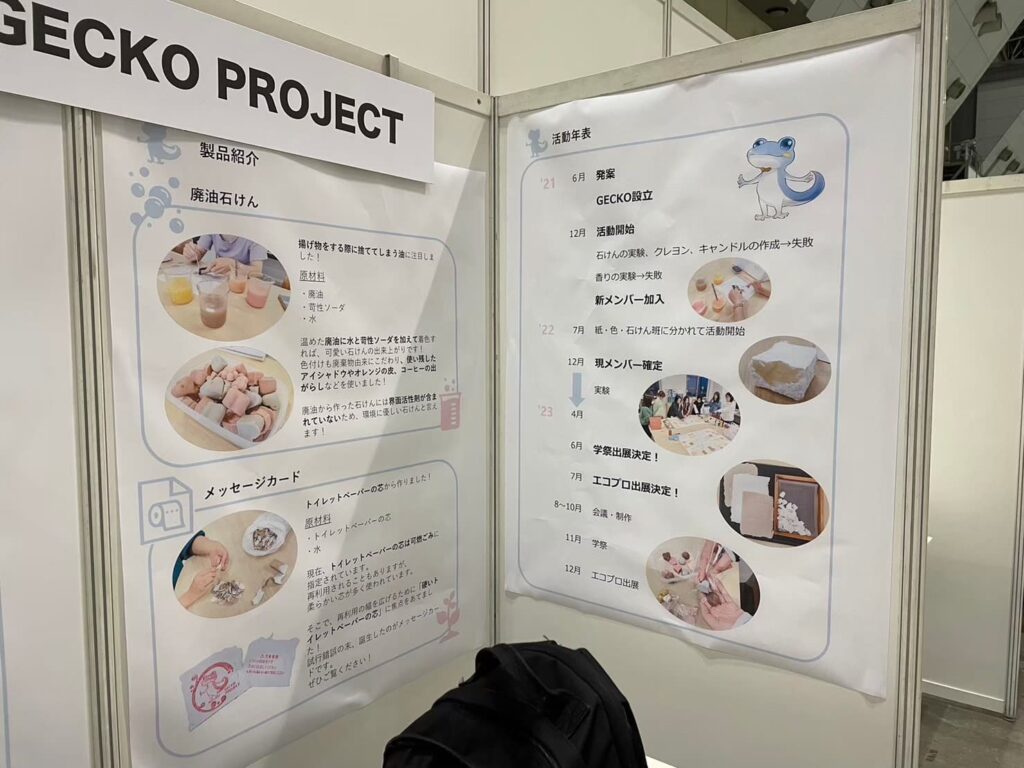

笠原さん:活動の一環として、茶葉や化粧品の廃油を利用した石鹸や再生紙を製作しました。

廃油石鹸の製作プロセスは、まず苛性ソーダと水を混ぜた溶液を用意し、その溶液と廃油を混ぜ合わせることで、石鹸の基礎が完成します。さらに、廃棄物の再利用として、使用しきれなかったアイシャドーや、食品ロスを削減するために、茶葉や抽出後のコーヒーの粉(コーヒーかす)を加え、乾燥させることで、独自の廃油石鹸を作りました。

山内 愛華さん(以下、山内さん):再生紙の製作において、当初は牛乳パックを素材として活用する計画を立案し、取り組んでいました。しかし、牛乳パックは既にリサイクル可能な素材であることから方針を変更し、最終的にはトイレットペーパーを利用することにしました。

トイレットペーパーの芯は、意外なことにリサイクルされずに可燃ごみとして処分されてしまいます。これをちぎってミキサーでさらに細かくし、水でこして再生紙を作り上げました。

製作された再生紙は、エコプロで配布した廃油石鹸の包装紙として活用しました。初期には箱形式での製法に挑戦しましたが、折りたたむと破けてしまうなど、製作過程で数々の課題に直面しました。試行錯誤を経て、箱ではなく再生紙を作成し、GECKO PROJECTのキャラクターであるGECKOくんのスタンプを押印して配布させていただきました。

このように、自らの取り組みにより廃棄物を有効活用し、循環型社会の構築に向けた具体的なアクションを実践しました。

廃油石鹸や再生紙の制作過程での試行錯誤や葛藤

― 廃油石鹸や再生紙を作る過程において、特に困難だったエピソードがあれば教えてください。

山内さん:先ほどのお話にあったとおり、再生紙は、廃油石鹸を配布する際の包装材として使用する目的で製作が始まりました。プロジェクトの初期段階では、2年生の学生が製作を担当し、牛乳パックとレシートを用いた再生紙の試作品の作成に取り組んでいました。

当初は、再生紙を箱形に貼り付けたり、形状を変えてみたりと、様々な方法を試みました。また、再生紙を適切に貼り付けて十分に乾燥させるなど、多くの工夫を重ねましたが、プロジェクトを成功に導くための明確な道すじを見出すことができませんでした。

そのため、プロジェクトメンバー間で解決策を探ることとなりました。このような状況を経て、最終的には箱を作るのではなく、紙として再生紙を製作するという方向転換を決断しました。

この大胆な変更が、プロジェクトを好転させる大きなきっかけとなりました。箱の製作に試行錯誤していた期間は、最も挑戦的で、最も辛かったと思います。

武地 那桜さん(以下、武地さん):私は箱の製作において、再生紙を使用して帯を作り、その帯で箱を包む試みを行いました。しかし、この製法では、形状が崩れ易かったり、持ち運びの際の耐久性が不足しているという多くの問題に直面しました。耐久性のある丈夫な包装をどのように実現するかは、非常に難しい課題でした。

尾形 奏さん(以下、尾形さん):廃油を用いた石鹸製作に着手する前は、比較的容易に達成できるプロジェクトであるとの認識を持っていました。その理由は、廃油の入手のしやすさと、手作り石鹸のレシピが書籍で広く販売されている点にありました。

しかし、実際に製作を開始してみると、多くの予期せぬ困難に直面しました。

たとえば、レシピでは成形が容易であるとされていましたが、実際には水分が多く、サラサラとしており、成形が困難な状態であることがしばしばありました。結果として、レシピ通りに進むことは少なかったのです。

最終的には、お菓子の型を用いる製法にたどり着くまでに、多くの時間を費やしました。振り返ってみれば、特に大量生産を目指すプロセスの探究は、最も難しい部分であったと考えています。

さらに、プロジェクトの目標であった「100%廃棄物由来の製品作り」を追求する中で、石鹸の成形にお菓子の型を採用した際も、教授から「他の廃棄物を利用して成形する方法はないか」という意見を受け、その手段を模索することは、高い難易度の挑戦でした。自らが設定した目標の品質をどこまで達成できるかを深く追及する過程において、多くの困難があったと感じています。

― プロジェクトのクオリティをどこまで突き詰められるのか、悩むことは多かったと思います。どのようなことを基準に判断されたのでしょうか?

尾形さん:プロジェクトの進行において、私たちは最終目標としてエコプロ出展を掲げており、そのために最も重要な基準は出展までの時間的な区切りでした。

当初は100%廃棄物由来の製品を目指していましたが、限られた期間内にそれを達成するのは難しいと判断しました。そのため、プロジェクトの説明から関連する文言を撤去するなど、本意ではなくとも折り合いをつけたところはいくつかあったと感じています。

様々な困難に立ち向かい、諦めずに挑戦し続けられた理由

― 今回のプロジェクトにおいて、特に印象深いエピソードはありますか?

平野 一葉さん(以下、平野さん):プロジェクトの初期段階で掲げていた「100%廃棄物由来」というスローガンの実現は、非常に大きな挑戦であると感じました。

実際、このプロジェクトでは、廃油石鹸や再生紙に加えて、キャンドルやクレヨンの製作にも挑戦しました。これらの試みは、「廃油を活用した製品作り」というプロジェクトのテーマが確立された際に、具体的な取り組みに関するブレインストーミングの中で生まれたアイデアでした。

しかし、実際に製作を試みたところ、キャンドルとクレヨンの製造プロセスは廃油石鹸とは全く異なっていました。私たち学生だけの力では、実現までに膨大な時間と労力が必要であることがわかり、残念ながら失敗に終わってしまいました。

さらに、私が担当した着色実験でも、「廃棄物を活用する」というコンセプトのもと、限られた素材から色を抽出することを試みました。今回はコーヒーかすやオレンジの皮を使用して着色しましたが、緑色を出すためにほうれん草などの葉野菜を試しても期待した色が得られなかったり、廃棄する部分がないと判断し、使用を見送った素材もありました。

どの素材が廃棄物として適切か、そしてどの程度まで廃棄物を利用できるかという点において、難しい判断と模索を繰り返した経験が強く印象に残っています。

― プロジェクトの過程で多くの困難に直面されながらも、最後まで諦めずに取り組み続けられた理由は何だったのでしょうか?

平野さん:プロジェクトの初期段階では、簡単にできるだろうと思っていた取り組みも、実際は想像以上に困難が多かったため、一時期は挫折感を味わい、悩まされることもありました。

しかし、笠原さんと尾形さんがアイシャドウを使用した着色技術で高いクオリティの廃油石鹸を作り上げたことが、私にとって大きな刺激となりました。

まるで本物のチョコレートのような綺麗な仕上がりで、彼女たちの努力が具体的な形として現れているのを目の当たりにした時、自分も負けてはいられないと強く感じました。

笠原さんからの「100点だと思える製品を1つでも作ってほしい」という声掛けもあり、自分なりに過去のデータを振り返り、試行錯誤を重ねたことで、製作を良い方向へ進められたと思います。メンバーの努力や成果に背中を押してもらい、困難に立ち向かう力をもらいました。

山内さん:私たち下級生は1年生の夏頃からこのプロジェクトに参加しましたので、すでに先輩たちが活動を始められてから約1年半が経過していました。

事前情報として、プロジェクトには先生が顧問として関わっているうえに相談窓口も設けられていると聞き、興味を持ち、参加することを決めました。実際に参加してみると、活動は学生主体で進められており、先生が不在の中でも、学生だけの力でプロジェクトを推進していくことが想像以上に多くありました。

私たちが所属する生命圏環境科学科は環境問題に関する学びが中心ですが、最近ではプロジェクトの運営やマネジメントに関する授業も多く取り入れられています。GECKO PROJECTでは、授業で学んだ知識を実際に活かすことのできる場面が多く、その実践的な側面とクオリティの高さに大きな驚きを覚えました。

私は高校時代、地震に関するトピックに興味を持ち、地理の先生と2人で研究を進めていたため、大勢でプロジェクトを進めることに対する不安がありました。しかし、実際に参加してみたところ、学生が自分の意見を持ち、それを先生にしっかりと伝えている姿を見て非常に感銘を受けました。

この経験が私にとって大きな衝撃となり、自分もしっかりと取り組まなければならないという強い意志を持つきっかけとなったと感じています。

「GECKO PROJECT」の活動における、授業の学びと実践の融合

-705x1024.png)

― プロジェクトの中で、授業の学びが実践に活かされたエピソードがあれば教えてください。

武地さん:プロジェクトでは、最初は全員での会議を重ねていましたが、活動が進むにつれて、いくつかのグループに分かれて作業を進めることになりました。

私のグループでは平野先輩がリーダーとなり、例えば私が期限を守れずに迷惑をかけてしまった際には指導してくださったりと、力強くグループを引っ張ってくださいました。

グループに分かれてからは、さらに密に連携しながら活動頻度を増やし、実際のプロジェクトの進め方を学ぶだけでなく、個人的なことやお互いの悩みを共有し、相談できる関係を築くことができたと思っています。プロジェクトに参加して本当によかったと感じています。

長野 優香さん:山内さんと同様に、興味を持ったことにより、私もプロジェクトに参加しました。私の役割は、主に再生紙を包装紙として活用するための立体制作を担当することでした。

先ほどのお話にもありました通り、エコプロへの出展までの締め切りが迫るなか、試作していた箱型を完成させるのは難しいと判断しました。そのため、思い切って方向転換することを決断しました。個人的には完成まで成し遂げたかった思いもありますが、この経験からプロジェクトの成果を出すためには、取り組むべきポイントを見極めることも重要であると学びました。また、このプロジェクトでは、学生が各自の判断に基づき活動の頻度を調整していました。

私も所属している別のサークルとの調整が必要でしたが、GECKO PROJECTでの成果を出すためには、さらに活動頻度を増やす必要があると感じ、スケジュール調整に徹底しました。授業で学んだ、目標達成のためにゴールから逆算して日程を管理する知識を、このプロジェクトで活かすことができました。これにより、実践的なスキルとして身につけることができたと感じています。

竹内 純香さん:私は、みなさんよりも遅れてプロジェクトに参加させていただきました。参加後は、石鹸グループに所属し、平野先輩と共にオレンジの皮やコーヒーかすを使用した着色実験に取り組みました。

初めて自分で考えて行う実験でしたので、想定通りに進まず、失敗を繰り返すなかで実験の難しさをより強く感じた経験は、非常に印象的なものになりました。また、平野先輩と二人で多くの時間をかけて努力を重ねた結果、うまく製品化することができた時の達成感は計り知れませんでした。

困難に直面しても諦めず取り組み続けることの大切さや、その過程で感じるやりがいを深く実感することができたと思います。その他にも、私はプロジェクトの一環としてインスタグラムの運営も担当していました。SNSを通じてプロジェクトの活動を広く伝えることも初めての経験でしたので、どうすればもっと多くの人に興味を持っていただけるか、投稿の工夫を考える時間は非常に充実していましたと思います。

新たな取り組みを始めたいと考えている方々へ

-edited.jpg)

― 「GECKO PROJECT」のような新たな取り組み、社会貢献に資するプロジェクトを始めたいと考えている方々へのアドバイスやメッセージをお願いします。

尾形さん:「GECKO PROJECT」は、笠原さんと私で立ち上げたものです。プロジェクト設立のきっかけは、「廃棄物を利用して何かを作成するのはどうだろう」という笠原さんのアイデアでした。

彼女から「こういうプロジェクトを始めたい」という話を持ちかけてもらった時、大学4年間の中で何か自分ができることを見つけて成し遂げたいという漠然とした思いを持っていた私は、彼女の提案に賛同し、一緒に始めることにしました。

新しいことを始めるとき、必ずしも自分に明確な目標や意思がなくても、誰かの役に立ちたい、一緒に何かを成し遂げたいという思いがあれば、スタートラインに立つことはできます。実際に始めてみると、思いがけず楽しい経験ができたり、自分のやりたいことが見つかったりするものです。

私の経験から言えることは、身近にある小さな一歩を踏み出すことが、新たな発見や成長へ繋がるということですね。

平野さん:私が大学生活をスタートした当初、コロナ禍の影響で通常のサークル活動は停止しており、友人との交流も制限されていました。

そんな中で「大学生活ってどんな感じなの?」とよく両親から尋ねられていましたが、正直なところ、活動できる場が限られている中で何をすれば良いのか思い悩み、探していたのです。

そんな時に仲良くなった尾形さんと笠原さんからこのプロジェクトについて話を聞き、参加することを決めました。最近では、「なるようになる」という言葉を自分の軸に置いて就職活動に取り組んでいます。

私は現在も多くの悩みや壁に直面していますが、GECKO PROJECTで試行錯誤していた時と同じように、就職活動においても「なるようになる」という前向きな気持ちで進んでいくしかない場面も多いだろうと感じています。立ち止まって悩むよりも、まずは一歩を踏み出して様々なことに挑戦してほしいと思います。

笠原さん:社会貢献の活動やプロジェクトを始めたいと考えている方へのアドバイスとしては、「思い立ったらすぐに行動すること」が大切だと思います。

実際に私がこのプロジェクトを立ち上げようと思った際も、緻密な計画を立てたというより、むしろ単純な興味がきっかけとなりました。そして、尾形さんや平野さんのようなフットワークの軽い友人に恵まれていなければ、始められなかったと思います。新しいことを始める際のきっかけは何でも良くて、思い立ったら、小さな一歩でもすぐに行動することが大切なのではないでしょうか。

そしてこのプロジェクトを通じて、課題解決力や組織をまとめるリーダーシップが身につきました。このような経験は、プライベートやアルバイト、そして将来の就職活動においても大きな財産になると思います。だからこそ、興味を持ったら、まずはぜひ行動にうつしてみてほしいです。