SDGs 大学プロジェクト × Shizuoka Sangyo Univ.

目次

静岡産業大学の紹介

1994年に開学し、2024年に30周年を迎えた静岡産業大学。静岡県、磐田市、藤枝市を筆頭に、県内有力企業と多くの市民の支援の下につくられた大学です。最初に設置されたのは経営学部(磐田キャンパス)で、開学以来、産業界や地域社会との産官学連携プロジェクトが数多く実施されています。

静岡県は工業・商業・農業に加え、スポーツ産業、観光業など、さまざまな産業が盛んです。これらの産業と密接に関わることで、学生たちは生きた「実学教育」を受け、実社会で働く厳しさ、楽しさ、やりがいなどを、自分ごととして直接学ぶことができます。そして大学の有する人材、教育力、研究力、知識、情報、アイディア、施設を広く提供し、静岡県及び地域社会の発展に積極的に貢献することを目指しています。

特に昨今は「実学×SDGs」をスローガンに、学外へ飛び出し、地域や企業を「教室」と捉え、リアルな課題や問題解決に取り組み、実践力を育んでいます 。

現在キャンパスは藤枝キャンパス、磐田キャンパス、藤枝駅前サテライトキャンパス(BiViキャン)の3カ所にあります。特に藤枝駅前サテライトキャンパス(BiViキャン)は、藤枝市産学官連携推進センター と一体化されているのが特徴です。産官学の強固な連携体制が整っている点は、他大学にはない静岡産業大学ならではの魅力です。

また、本学では2023年度から「SSUデータサイエンスプログラム(※)」を開設しました。デジタル時代に必須とされる数理・データサイエンス・AIに関する基礎を理解し、それを経営学部やスポーツ科学部での実践的な学びを通して深化させることができます。

予測不可能な未来の社会を自分らしく生き抜くことができるように、学部・学科の枠を超えた学びの機会の提供と学生一人ひとりに合わせたサポートを心がけています。

(※)本教育プログラムは、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に認定されています。(認定の有効期限:令和11年3月31日まで)

産官学連携で生まれた静岡ブランドその① 富士市発のほうじ茶シロップ

感性工学が導く、成功するものづくり

-ほうじ茶シロップ「焙茶香幸」のブランド化に携わった経緯を教えてください。

熊王康宏氏(以下熊王氏):静岡県富士市では「富士市ほうじ茶宣言」(令和3年6月)を行い、ほうじ茶のブランド化、ほうじ茶の香りがするまちづくりに取り組んでいます。その中で、今回は富士市の依頼により、新たなほうじ茶シロップの開発に関わることになりました。具体的には商品のキャッチコピーや商品特性を抽出したいとの要望で、熊王ゼミによる「官能評価」を行いました。

-官能評価という言葉を初めて聞きました。どのような内容なのか教えてください。

熊王氏:官能評価の説明の前に、私が担当している「感性工学」について触れておきましょう。感性工学とは、“人間の感性”という主観的で論理的に説明しにくい反応を、科学的手法によって価値を発見し、活用することで社会に資することを目的とした学問です。つまり、ものづくりにおける“人の感性”というあいまいな情報を数値化し、分析します。人の“心地”を解析する感性計測技術などを用いて、人の心や体の反応を解析することで、ものづくりに活かすことができるんですね。理系と文系の融合領域と言えるでしょうか。

官能評価は、分析型のパネルにより、目、鼻、舌など人間の感覚器官を測定器として、品物の特性や差異を検出・解析することを言います。ここでいうパネルとは評価員、つまり人です。

官能評価から名品が生まれた良い例があります。それは森永乳業株式会社の「2秒のくちどけ」シリーズです。このシリーズのプリンを食べた際、感性工学的に人はどんなふうに潜在意識の中で感じているのかを解析しました。学生や教職員に実際にプリンを食べてもらった結果、やはり「口どけの良さ」が癒され感につながっていることがわかりました。そして2秒という秒数が要になっていることも発見できました。例えば口どけに5秒かかると、人は全然癒されない。逆に2秒の口どけだと、味が変わっても、どれに対しても癒されるという結果を導き出すことができたのです。

-確かに「2秒の口どけ」という言葉を聞くと「なめらかにとろけるんだろうなぁ」と思わず想像してしまいますね。聞いただけで食べたくなります。

熊王氏:こうした官能評価を地道に行うことで、売れるものづくりやブランド化につなげていくことができるのです。

ほうじ茶シロップ開発における学生の活躍

-ちなみにほうじ茶シロップについては、具体的にどのように評価を行ったのでしょうか。また学生たちは、どのような関わり方をされましたか。

熊王氏:先に学生たちの関わりについてお話ししますと、このプロジェクトには8名のゼミ生が加わりました。シロップの味や香りについて、ゼミ生主導で官能評価全体の計画や進行、評価実験データの集計解析を行い、依頼先である富士市への報告・提案まで担当してもらいました。

「実学教育」をスローガンに掲げる本学では、依頼先への報告まで、学生たち自身で責任を持ってやり遂げることを目指しています。報告・提案は官能評価において最も重要な任務です。学生たちにとっては、評価そのものの技術的な部分だけではなく、プレゼン能力やコミュニケーション能力を磨く貴重な実践の場にもなっていると思います。

というわけで今回は、マグニチュード推定法*を用いた結果をもとにシロップの最適分量、使い方、キャッチコピーの提案などを行いましたね。

*マグニチュード推定法:刺激の強さを、決めた基準値に対していくつになるかという比率で数値化する方法

話が前後しましたが、ここでほうじ茶シロップの具体的な評価方法についてご説明しましょう。パネルは、20歳代男女から40代男女の20名で構成しました。サンプルにはほうじ茶シロップを一定の希釈により市販の牛乳で薄めた「ほうじ茶ラテ」を使用しました(ほうじ茶シロップの最もスタンダードな用途となります)。

20人のパネルに試飲してもらい、「見た目の良さ」「甘さ」「苦さ」「うまみ」「香りの良さ」「相性の良さ」「のどごし感」「素朴感」「幸せ感」「高級感」「おいしさ」「飲みたさ」の12の項目に沿って評価してもらいました。

また、もう一歩踏み込んだ評価をするために、より「幸せ感」、「おいしさ」、「飲みたさ」を感じるシロップと牛乳の比率を検討しました。マグニチュード推定法による感覚強度の測定を実施、こちらのパネルには20歳代の男女10名が参加しています。

ここではシロップ20㎖:牛乳85㎖(2人前)を見本サンプルとし、比較サンプルを3パターン用意。①シロップ10㎖:牛乳95㎖、②シロップ15㎖:牛乳90㎖、③シロップ25㎖:牛乳80㎖としました。

まずは見本サンプルを飲んで記憶してもらった後、各サンプルを飲んでもらいます。見本サンプルを10点とし、3つの比較サンプルに対して、それぞれの評価項目(「甘さ」、「香りの良さ」、「相性の良さ」、「幸せ感」、「おいしさ」、「飲みたさ」)ごとに点数をつけてもらいました。

さらに潜在意識の構造を抽出すべく、アンケート結果をグラフで可視化するグラフィカルモデリングという手法を用い、更なる解析を行いました。この解析によると、以下のような相関関係が見えてきました。

- 「甘さ」が「香りの良さ」に直接関係し、この「香りの良さ」が「おいしさ」につながる。

- 「幸せ感」は「おいしさ」にはダイレクトにつながらず、「素朴感」と「香りの良さ」「甘さ」と関係しながら、「飲みたさ」に直接関係する。

- 「甘さ」と「幸せ感」は関係性があるものの、“甘いから幸せ感を感じる”ことにはならない。

これらをまとめると、ほうじ茶シロップのリピート客への訴求ポイントとしては、「幸せ感」「素朴感」「香りの良さ」「甘さ」をイメージできるキャッチコピーを検討すべきであるということが導き出されたのです。

官能評価の分析結果に対する周囲の反応

-そこから“その甘さ、幸せ感じる 香るおいしさ”のキャッチコピーが生まれたのですね!

熊王氏:はい。開発・販売元からも今回の分析報告・提案に高い評価を得られました。「シロップを、自分たちの好きな濃さで飲んで満足していたが、官能評価で分析された『おいしい』濃度は違った。これが消費者目線でのおいしさかと、新しい発見があった」との嬉しい声をいただいています。

-ゼミ生たちの反応はいかがでしたか。

熊王氏:ゼミ生たちにもそれぞれ学びがあったようです。

「食品(味覚)の評価は難しかったけど、いいなと思う感覚を数値化して商品を開発することに携われて、楽しかったです」、「いろいろ試したけど、個人的には無糖のヨーグルトにかけるのがおすすめです。たくさんの人にこのおいしさを味わってほしい!」、「官能評価ではそれぞれ感覚の違いがあり、分析に苦労しましたが、消費者の感覚に寄り添った商品開発ができたと思います」などとの声が上がっていましたね。

-消費者からの反響にも期待できそうですね。

熊王氏:商品は2024年7月にリリースしたばかりですので、これからの売り上げにも注目していきたいと思います。またこのほうじ茶シロップは、今後富士ブランド認定品、富士市のふるさと納税返礼品に登録される予定です。

返礼品の外箱もデザインする方向で話が進んでいます。静岡県外の皆さんにも広く知ってもらえると嬉しいですね。

産官学連携で生まれた静岡ブランドその② これまでの常識を覆す新しいツナ缶

缶詰王国・静岡の名誉をかけた新たな挑戦

-熊王ゼミでは、他にもさまざまな静岡県にまつわる商品開発に携わっていると聞きました。代表的なものを教えていただけますか。

熊王氏:同じく本年(2024年)に商品化されたものに缶詰があります。実は静岡県は「缶詰王国」なんですよ。SSK(清水食品株式会社)、いなば食品株式会社、はごろもフーズ株式会社など、缶詰の大手メーカーは軒並み静岡県発祥です。これらの缶詰メーカーが運営する海鮮市場「清水河岸の市」が静岡市内にあります。その清水河岸の市協同組合(静岡市)からの依頼で、缶詰の自販機のデザインを考えるという案件がありました。

-それはどういった経緯でお話があったのでしょうか。

熊王氏:以前から静岡県の缶詰メーカーは「缶詰王国静岡」の共通ブランドで高速道路のサービスエリアや駅の売店で土産用缶詰を販売していました。ところが例のコロナ禍で観光客が激減してしまい、売り上げも落ち込んでしまったんですね。

その立て直しを図るとともに、今後さらに県外客やインバウンドに向けて土産需要を伸ばすためにも、缶詰自販機を設置するという新しい取り組みが始まりました。この自販機の売り上げが好調で、新しい商品の開発へと発展したのです。

新たな缶詰を生み出した“香り”へのこだわり

.jpg)

-コロナ禍からの逆転劇ですね!ここにも面白い開発ストーリーがありそうです。ちなみにどんな缶詰を開発されたのですか。

熊王氏:ツナ缶はツナ缶なのですが、「これまでにない全く新しい価値観のわくわくするようなものを生み出そう!」ということで、ミカンやシナモンをアクセントにしました。ミカンも静岡の特産品の一つで、ミカンの缶詰は皆さんにとっても身近なものですよね。缶詰同士ということで製造もしやすいのでは、と考えたのですが、ツナ缶とミカン缶では製造工程が全く違うため、そう単純にはいきませんでした。そこで行き着いたのが、陳皮(ミカンの皮)を合わせるというアイデアです。

開発の第一段階では、ツナとさまざまなフルーツを合わせたサンプル品を作り、大学のオープンキャンパス時に20人のパネルで官能評価を行いました。それぞれ味や香り、お酒との相性などを評価軸として比較したところ、まずはミカンの皮がマッチしていることがわかりました。

-確かに、魚介類と柑橘系の組み合わせは西洋料理にもよく登場しますし、バランスが良いイメージがあります。しかしさらにシナモンを加えるというのは、ちょっと意外性を感じます。

熊王氏:おっしゃる通り、通常シナモンは魚介料理にはあまり使われません。

ただ、第一段階の官能評価の分析結果から、香りや香りに伴う風味の要素が足りないことが判明しました。ここでさらに私たちは考察しました。「ツナそのものよりもミカンの香りに合うフレーバーやスパイスを追加する必要があるのでは」と想定し、ミカンありきのスパイスとしてシナモンを選びました。

これをもとに、主婦層や学生など複数の年齢層のパネルを対象に、第二弾の官能評価を実施しました。他のスパイスなども試してみましたが、シナモンがダントツに高い評価を獲得し、文字通り市民権を得ることができたと言えます。

ちなみにこの缶詰は、パッケージデザインも学生が手がけています。担当したのは女子学生で、ゼミ内での意見も取り入れながら、富士山やマグロなど静岡を代表するものを落とし込んでいます。開発のもともとのテーマが、「高級感があってわくわくする缶詰」だったため、その“わくわく感”をどうデザインで表現するか、に苦労していましたね。

おかげさまで缶詰については、いろいろな意味で話題性も高かったからか、自動販売機での初回販売は、数日で完売したと聞いています。

産官学連携で生まれた静岡ブランドその③ 伝統に新たな価値を。“家康づくし”の印傳小物

-商品が生まれるまでのストーリーの密度が濃くて、これは売れるのも納得ですね。ほうじ茶シロップ、新感覚のツナ缶と続きましたが、研究対象及び開発対象の商品は、やはり食品が多いのでしょうか。

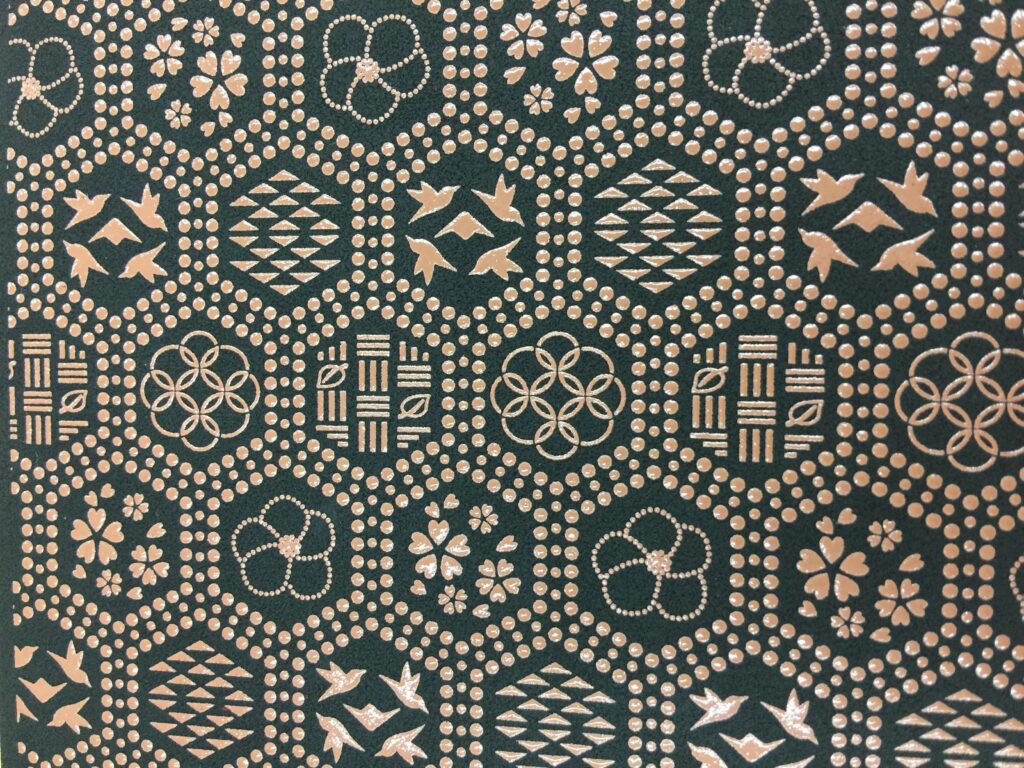

熊王氏:食品にかぎっているわけではありません。他にブレイクしたものでは、印傳(いんでん:鹿革の上へ漆で柄付けした伝統的な革製品)の小物があります。浜松城と印傳メーカーと本大学がコラボレーションした企画になります。

この企画では、今までの印傳業界では取り入れられていなかった柄を新たに組み合わせてデザインを刷新しました。2023年の大河ドラマで徳川家康が取り上げられたこともあり、「家康づくし」をテーマに開発したところ、これがウケたようです。

家康公と戦った椿姫から椿を、家康公が愛した鷹狩から鷹を、とアイデアを膨らませて図柄に盛り込んだら、これが「かわいい!」と絶賛されました。

SDGsを推進する地域産業の発展にも尽力

-まさに伝統に新しい価値を吹き込んだ成功例ですね!熊王ゼミは並々ならぬ実績をどんどん作り出していますね。

熊王氏:あとはSDGsの観点から取り組んだアイテムもありますよ。現在、静岡県内のホテルでも使われている行灯です。素材には株式会社大昭和加工紙業(富士市)のセルロースナノファイバーを使用しています。セルロースナノファイバーは石燃料由来に代わる植物由来の素材で、稲や麦のわら、もみ殻などのほか、野菜くず、茶殻、ミカンの皮や、紙・古紙なども材料になると注目されています。地元特産の農産物を再利用した、地方発のセルロースナノファイバー産業の発展という点でも期待値が高い次世代の素材です。

この行灯のデザインも、熊王ゼミの学生が担当しました。構図に幾何学柄を取り入れていますが、幾何学的な模様だけでは癒しの効果が半減することが官能評価ではわかっています。だからあえて、山のモチーフのところは柄を入れずに抜け感を演出するなど、我がゼミならではの感性工学の知見をデザインに反映させています。

最後に…

感性工学は地域に明るい未来を生み出す学問

-食品の味覚だけではなく、デザインの視覚的な最適解も感性工学で導き出せるのは素晴らしいですね。改めて、感性工学の魅力について、と、この記事を読んでいる読者の皆さんへのメッセージをお願いします。

熊王氏:感性工学の手法を駆使することで、単なる未来ではなく、人々の暮らしをより良くかなえる「ミライ」を感性の力で実現したいと考え、この学問体系を、「感性『ミライ』デザイン学」とも定義できると私は思っています。ポストコロナのものづくりにおいては、感性を活用した商品の開発が一段と重要になってくると言えるのではないでしょうか。

熊王ゼミでは、オープンキャンパスで感性工学の面白さを伝えています。ぜひ高校生の皆さんにも興味を持っていただきたいですね。将来何をしたいかわからず、進路に悩むこともあるでしょう。静岡産業大学には実戦の場がたくさんあり、すべて実社会につながっていく学びが多いです。そのため、学びながら自分の進む道を作り上げていくことができます。感性工学もその一つです。

感性工学による地域に根ざした“ものづくり”で、日本の明るい“ミライ”を一緒につくりましょう!