学び続ける力 リカレントストーリー – 大原経営学部長に聞く、BBT大学での挑戦

目次

ビジネス・ブレークスルー大学の紹介

ビジネス・ブレークスルー大学(以下「BBT大学」という)は、東京都千代田区の「インターネット大学に関する特区」を活用した「100%オンラインによる大学」です。日本で唯一、完全オンラインで経営学の学士を取得できる大学として、2010年4月に設置されました。

BBT大学のキャンパスは、パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末とインターネット環境さえあれば、いつでもどこからでも受講が可能な遠隔型学習環境統合システムです。キャンパスへの通学は必要なく仕事との両立がしやすいため、学生の社会人比率は約7割にも上ります。

学科は、グローバル経営学科とデジタルビジネスデザイン学科の2学科です。IT、英語、ファイナンスのスキルをもとにグローバルで活躍することを目指し、答えのない問題に直面しても自ら問題解決ができる力を徹底的に鍛えます。実務家教員による実践的なカリキュラムで「できる」を体感する場として、国内外のビジネスパーソンが学びあい、自らの限界に挑戦しています。

社会人としてすでに活躍しながらも、さらなる成長を望むみなさんには、是非BBT大学に興味を持っていただけたら幸いです。

入学する約7割が社会人であるBBT大学において、学生たちはどのような目標を持ってどのような学びを得ているのでしょうか。「大人の学び」「リカレント」をテーマに、大原学部長にお話を伺いました。

モヤモヤを抱える社会人こそ大学での学びを必要としている

ーBBT大学は学生の大半が社会人だと拝見しました。どのような方が何を目標として入学されているのでしょうか?

大原学部長:学生の入学時の平均年齢は30歳前後で、そのうち7割が社会人になります。なかでも割合として多いのは、中小企業に勤務されている方や経営者の方々です。

ただ、意外なことに、多くの方は「目標」が明確に決まっていない場合が少なくありません。しかし、これはある意味で当然のことと言えます。なぜなら、何をしたいのかがはっきりしている人は、大学や大学院ではなく、専門の学校や実務経験を選ぶからです。

例えば、「こんなアプリを作りたい」といった具体的な目標がある場合、アプリ開発を専門に学べる学校に入学する方が良いですよね。また、通訳としての道を選んだ場合は、外国語を徹底的に学べる学校を選ぶべきです。

つまり、「世の中がこれだけ変わっているのだから自分も何かやらなきゃいけない」とモヤモヤしているけれど、具体的な目標がまだ定まっていない方が、BBT大学に多く入学しているのです。

ーBBT大学では、どのようなコンセプトで教育をしていますか?

大原学部長:「行動できる人」を育てたいと考えています。大学に入学しても、学ぶだけでは結果は変わりません。自分から行動しない限り、学びには意味はないのです。大学で得た知識や人脈を使って行動して初めて、多くのチャンスを得ることができます。

さらに、経営学部としてのコンセプトは「自立」を促すことです。ただし、ここでいう「自立」とは、会社で自分の仕事をこなしたうえで、会社のスケールアップや新規事業に携わること、あるいは自分で事業を立ち上げたり、すでに立ち上げた事業を拡大していくことを意味しています。大学での学びを通じて、そのようなステップアップを実現してほしいと考えています。

ー具体的に「行動できる人」を育てるためのカリキュラムをお伺いできますか?

大原学部長:経営学部には、グローバル経営学科とデジタルビジネスデザイン学科を用意しています。ただし、現代の経営にはグローバルの観点とデジタルの観点の両方が必要不可欠です。そのため、学生は興味に応じて両学科の科目を履修することができる制度を導入しています。

また、創業当初から大切にしているカルチャーの一つに「教えない大学」という理念があります。この理念のもと、「実行しながら学ぶ」「仲間から学ぶ」「失敗しながら学ぶ」の3つの学びを提供し、「行動できる人」の育成を目指しています。

今はさまざまなフレームワークや経営に関する知識は、YouTubeなど多くの媒体で容易に入手できる時代です。そのような情報があふれている時代だからこそ、得た知識を噛み砕いて、「自分が置かれてる環境にはどれが当てはまるのか」「フレームワークをどのように適用できるのか」をアウトプットする場を作っているのです。

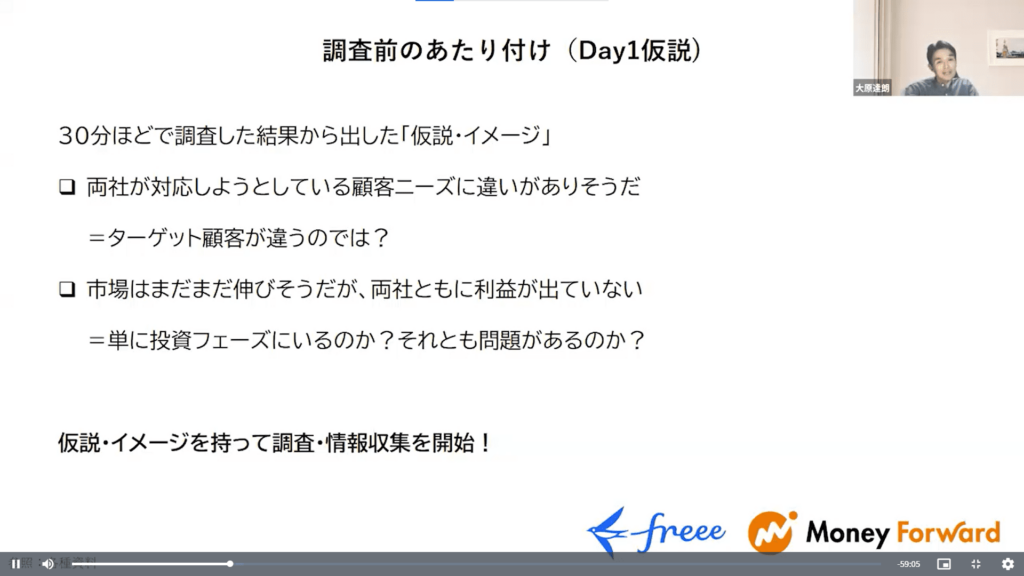

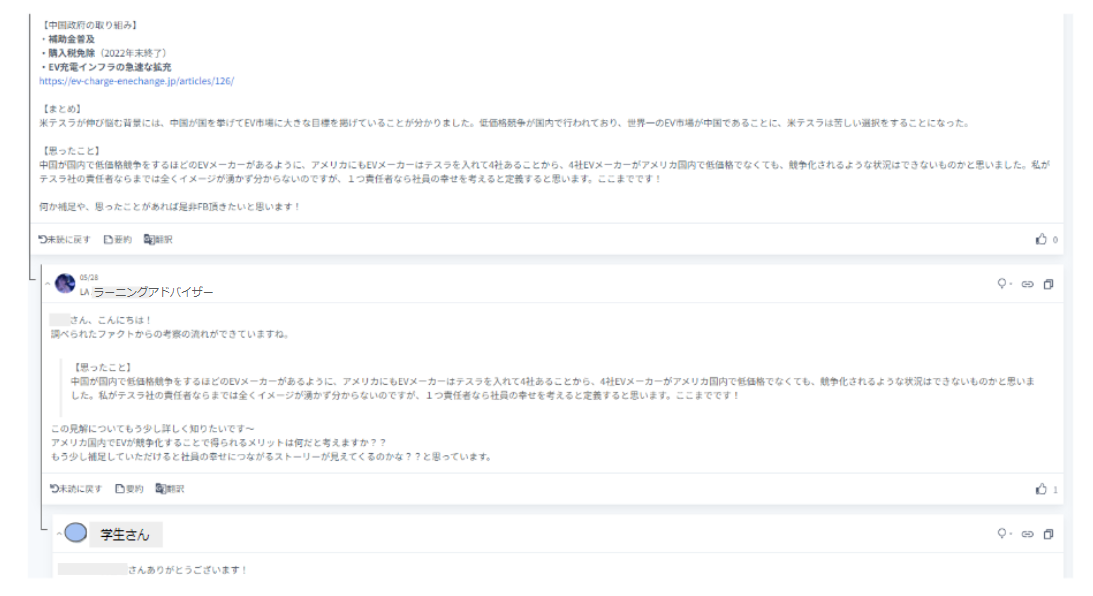

具体的には、各講義後に学生に感想を提出してもらい、その感想に対して教員やクラスメイト、さらに「ラーニングアドバイザー(LA)」と呼ばれる専任サポーターよりコメントを返します。テキストベースのディスカッションを通じて、学生には「明日からどのようにアクションを変えてみるか」といった気づきを得てもらい、実践的な学びを深めることを目指しています。

変化が激しい時代だから「行動できる人」を育てたい

ー今の時代に、「行動できる人」を育てることを軸にしておられる理由を教えていただけますか?

大原学部長:「発想をすること」は確かに重要ですが、現代では「その発想をどのように実行に移すのか」「具体的に誰が実施するのか」の方が重要性が増しているのではないでしょうか。

今後、AIはますます賢くなっていきますから、「このようなことを試みるべきだ」という発想は、かなりの部分がAIに置き換えられると考えられます。しかし、AIは行動に移すことができません。そのため、実際に物事を推進していくのは人間の役割となります。したがって、実際に物事を動かす人材が一層重要になるのです。

ーAIなどによってどんどん身の周りの状況が変化する時代だからこそ、行動することに尻込みしてしまう気がします。

大原学部長:確かに、行動するのは怖いですよね。今は環境変化が非常に激しいので、失敗を恐れる気持ちは自然なものです。実際、多くの試みは成功には至らないのが現実です。

だからこそ、「行動には失敗がつきものだ」ということを学生には常に伝えています。失敗を恐れていては何も実行できません。しかし、このような精神論だけでは不十分であるため、失敗のリスクを最小限に抑える方法も併せて教えています。

具体的には、最初は小さく始め、失敗しても大きなケガがないようにし、その結果を基に改善を重ねる方法です。さらに、小さく始めるだけでなく、成功の確率を高めることも重要です。

例えば、成功する確率が0.3%であれば、成功には3,000回の試行が必要ということになります。これでは体力もお金も情報ももちません。10回実行すれば1回当たるくらいまでは、精度を引き上げる必要があります。そのための、事前のリサーチの仕方や物事の考え方を、学生には身に着けてもらっています。

ーBBT大学での学びによって、「行動ができるようになった」学生さんのエピソードがあれば教えてください。

大原学部長:システム会社に勤務する内気な男性が、BBT大学で学ぶことで人生が大きく変わった例があります。この男性は、「会社や自身に対する漠然としたモヤモヤ」を解消するために大学に入学しました。

講義を受ける中で、彼は「何となく感じていた会社に対するモヤモヤ」が次第に明確に言語化できるようになっていったとのことです。その結果、彼は「会社に勤めながら大学で学んでいる」ということを打ち明け、会社の課題と解決策について社長に提案しました。

これを受けて、会社はその課題に取り組むプロジェクトを立ち上げ、実際に解決に向けた取り組みを開始しました。彼の社内でのポジションも向上したと聞いています。

ー学びによって行動した結果、会社での立ち位置も変化したのですね。

大原学部長:そこで終わらなかったのが、彼の素晴らしいところでした。

自信を得た彼は、BBT大学が完全通信制の大学であるにもかかわらず、同級生と対面で会うために積極的に行動を起こしました。その結果、以前の彼からは想像もつかないほど人脈が広がりました。

さらに、彼はBBT大学の卒業生が経営する結婚相談所を通じて、結婚までしました。現在、彼はBBT大学でラーニングアドバイザーとして活動しています。

実際、専門性の高い一部の科目を除き、ラーニングアドバイザーの多くが卒業生です。なぜなら、本校で学び成長した卒業生は、教員よりも学生にとって身近な相談相手として、実践的なアドバイスを提供できるからです。

学び直すのではなく、「学び続ける」力をつけてほしい

ーここまでBBT大学での学びのお話を伺ってきました。7割の学生が社会人であるBBT大学において、「リカレント教育」の定義を教えていただけますか?

大原学部長:「リカレント」という言葉は、一般的には「学び直す」という意味で捉えられています。しかし、私たちは実際にはこの言葉を積極的に使用しているわけではありません。というのも、私たちが「一生勉強だ」という考え方を持っているからです。

生きている限り、環境は常に変化し続けるため、学校で学んだ知識をそのまま使用し続けることは難しいからです。したがって、私たちは学び「直す」のではなく、学び「続ける」ことを望んでいます。

また、「勉強する」という言葉はインプット、つまり他者から得た情報を覚えることを中心に思われがちですが、私たちが重視しているのはアウトプットです。

アウトプットを行うためには、物事の考え方を身につけたり、情報の調べ方や取り方、まとめ方を習得する必要があります。しかし、そのスキルを習得すれば、自分でどんどんアップデートできるようになります。この循環こそが、変化し続ける現代社会で成功を収めるための鍵だと、私たちは考えています。

ー学び「直し」ではなく、学びは「一生継続していくべきものだ」ということですね。とはいえ今「学び直し」が叫ばれるようになっているのは、なぜなのでしょうか?

大原学部長:AIなどのテクノロジーの進歩と人材スキルマッチングの観点から、欧米では「リスキリング」の重要性が広く認識されるようになりました。それに伴い、日本でも「リスキリング」という言葉が浸透してきました。

でも、そもそも欧米と日本では、社会人になってからの学習習慣や環境についての理解や慣習が異なります。日本でも「生涯学習」の必要性はずっと説かれてきたものの、実際には一部の意欲的な人しか学ばないのが一般的だからです。そのため、国として予算を付け、学び直しを「リカレント」と再定義し、組織や個人に対して積極的に働きかけることで、国の経済力を維持していこうという流れが生まれていると考えられます。

しかし、「学び」自体は本質的に必要なものであるため、国の施策に乗ることができる今は、ある意味でチャンスではないでしょうか。大人の学習は非常に難しいものです。仕事をしながら、家庭を持ちながら、学習を続けることは、負担がとても大きいと思います。

だからこそ、「何のためにやるのか」をはっきりさせないと続きません。逆に、目的さえはっきりすれば続くはずなのです。

ー「目的をはっきりさせる」ために、大学での学びは有効なのですね。

大原学部長:そうですね。先ほどお話しした通り、BBT大学には「何をしたいかがわからない状態」で入学される方が大半です。

これは、日々一生懸命に生きることで周囲の事柄については深く知ることができても、それ以外のことに触れる機会が少ないためです。そのため、漠然とした”モヤモヤ”が生まれます。このような状況を解消するためには、大学に通い、世の中のいろんな人や企業との接触を通じて、具体的な目標やビジョンを持つことが重要です。

たとえば、「○○さんのように仕事ができるようになりたい」や「○○先生のような事業を展開してみたい」といった自分の視点が出てくると思います。それを実現するためには、「まだ知識が不足している」「マーケティングの能力を高める必要がある」「デジタルスキルを習得しなければならない」といった具体的な目標が見えてくるはずです。

BBT大学の教員は、約9割が実業家または事業経験者です。つまり、彼らは学生にとって、生き方や仕事の仕方の1つのサンプルとなります。また、学生同士も一般的な大学とは異なり、年齢、職業、収入が多様であり、そのため新しい視点やヒントを得たい方には非常に適した環境だと思います。

「社会人が学ぶ」というハードルを下げるためドアをオープンに

ー今モヤモヤしている人の中には、「何か新しいことを学びたいけど何から始めたらよいか分からない」「興味はあるけど時間がつくりづらい」など、リカレント教育にチャレンジするハードルを感じている人もいると思います。BBT大学では、そのような人たちに学びを提供するための施策を何かされていますか?

大原学部長:BBT大学に入学していない方でも参加できる「ビジネスアウトプットGYM」を展開しています。「ビジネスアウトプットGYM」は、UX、マーケティング、グローバル、マネジメントなどのトピックに関するウェビナーです。

このウェビナーは、YouTubeのようにただ聞き流すことも可能ですが、テーマについてのディスカッションにも参加できます。これにより、コミュニティでの学びや他者からの気づきを得る機会を提供しています。また、卒業生や在学生との面談の機会もオープンに提供しています。

入学当初に似たような悩みを抱えていた人たちの話を聞くことで、「行動を起こさなければならない」「自分を変える環境として大学も選択肢に入れるべきだ」という気づきを得られると考えています。

海外では社会に出た後に大学に通うことが一般的ですが、日本ではまだ少数派です。

このため、社会人になってから学ぶことに対してハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれません。BBT大学としては、とにかくアクションをしてもらうためのドアをオープンにすることを心がけ、これからも情報発信を続けていくつもりです。

▼ 詳しくはこちら ビジネスアウトプットGYM

今の環境に合わせた学習の場を提供したい

ー今後の展望を教えてください。

大原学部長:「変わりたい」とモヤモヤを抱えている人に対してドアをオープンにすることもそうですが、入学後も継続的に学び続けていただけるような施策を強化したいと考えています。社会人が学びを続けることは想像以上に大変なので、入学後に挫折する方も少なくありません。

具体的には、学習の場を分ける必要があると考えています。例えば、本格的に学習をしたくても、出産や子育て中だったり、仕事が忙しすぎたり、介護の問題を抱えていたりと、「今は学習に集中できない」という人もいますよね。このような方々には、ライトに勉強ができる場を用意したいと思っています。ジムでの本格的なトレーニングが難しい方に対して、現状の体力を維持するためのランニングの場を提供するイメージですね。

一方で、本格的に学習を希望する方々には、これまで通りしっかりと学習ができる場を維持します。ロジカルに考える訓練をするのはもちろん、考えた結果を実践に落とし込む力や、会社の基本的なコンセプト、トップマネジメントの方針を理解し、それに基づいて行動できる人材の育成に注力していきたいと考えています。

(取材・文:朝野めぐみ)