学び続ける力 リカレントストーリー – 河野教授に聞く、筑波技術大学の新たな学び

目次

筑波技術大学の紹介

筑波技術大学は、日本で唯一の聴覚・視覚障がい者のための大学で、社会に広く、多くの人材を輩出しています。例えば、パラスポーツで活躍している卒業生も多く、国際大会のメダリストもたくさんいます。また、聴覚や視覚障がい者とともに共生する社会を醸成するための多くの研究が行われているほか、科学技術の分野でも数々の実績を上げています。将来、障がい者のバリアフリーや科学技術に興味がある高校生の方は、是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。

筑波技術大学の特色

筑波技術大学は、日本で唯一、聴覚・視覚障害のある学生を対象とした高等教育機関として、障がいのある学生の教育や就労支援の豊富なノウハウを蓄積しています。

「障害者高等教育研究支援センター」では、社会人向けのリカレント教育やリスキリング支援を行い、一般企業や教育機関に対する障がい者支援の強化にも寄与しています。さらに、障がいのある学生のための支援手法や支援機器の研究・開発に加え、職業能力向上に役立つプログラムも提供しているほか、基礎教育カリキュラムの開発や、情報保障を取り入れた授業も実施し、学びやすい教育環境の整備に力を入れています。

また、「聴覚障害者のためのキャリアサポートセンター」では、聴覚障がいのある社会人を対象としたビジネスマネジメント講座や情報交換会を開催し、職場でのコミュニケーションやスキル向上に役立つ支援を提供することで、聴覚障がい者がより良い就業環境で活躍できるようサポートしています。

さらに、全国の高等教育機関で学ぶ聴覚障害学生を支援するネットワーク「PEPNet-Japan」の事務局を担当し、全国規模で支援の質向上にも努めています。相談対応や支援リソースの提供、情報保障技術の開発を行い、他大学との連携を強化することで、支援体制の向上と普及を目指しています。

このように筑波技術大学は、障がい者教育の拠点として、国内外の支援活動や連携体制の拡大を図り、障がいのある方々の学びと成長を支援しています。

障がい者のスキルアップを支えるリスキリングへの道

― 貴学がリカレント教育に取り組まれるようになった経緯や目的について教えてください。

河野さん:本学は、視覚や聴覚に障がいのある方々が学ぶための日本で唯一の国立大学です。私は2002年4月に本学に着任し、聴覚障がいのある学生のための天久保キャンパスで教員を務めています。

本学の設立は1987年で、1990年から学生の受け入れを始めました。現在は4年制大学ですが、当初は3年制の短期大学としてスタートしています。通常の短期大学は2年制ですが、本学では3年間をかけて社会で通用するスキルを身につける教育を提供していました。

当時は聴覚や視覚に障がいのある方が一般企業に就職することは少なく、就労後のサポート体制もまだ十分に整っていませんでした。それから徐々に一般企業への就職が増え、現在に至ります。

本学でリカレント教育を始めることになったきっかけは、現学長である石原の存在が大きいです。石原はキャリア教育・支援の専門家で、就職相談や卒業後のケアにも力を入れてきています。

たとえば、卒業生から「職場で聞こえないことが原因でトラブルが発生した」といった相談がくると、企業に出向き、直接卒業生本人や周囲の企業の方と面談を行うなど、卒業生に対するアフターケアを手厚く行っている点は本学の特徴の一つです。

私も石原と共に卒業生と交流する機会があり、その際に多く聞かれたのが、「社会人になってから学ぶ機会が少ない」「学びたいのに環境が整っていない」という声でした。

例えば、聴覚に障がいのある方が学ぶためには、手話や文字などで話の内容を伝える「情報保障」が必要です。しかし、情報保障が十分ではなく、学びたいのに学べないという状況は多くあります。結果として、スキルアップやキャリアアップが難しいという課題が浮かび上がってきました。

こうした声がきっかけとなり、約20年前から、本学でも障がいのある社会人向けに資格取得を目指す講座などを開講し、今で言う「リスキリング」に相当する学びの機会を提供するための取り組みを始めました。

― 非常に大きな決断だったのではないでしょうか?

河野さん:そうですね。現学長は、大学設立当初から在籍しています。学長就任前から、卒業生を受け入れてくれる企業を探す「職域開拓」など、学生のキャリア支援に長年携わっていました。

本学は、短期大学の時代から卒業生が社会で活躍できるよう働きかけることを重視してきました。私も、石原と過ごす中で卒業生のリアルな声を直接聞く機会が増え、「彼らの期待に大学として応えなければならない」と強く感じるようになっていったのです。

卒業生の中には、聞こえないことで同期より昇進が遅れていることや、聴者が受けられる教育を受けられないといった切実な問題を抱えています。私が担当していた卒業生から「こんな勉強がしたい」「この資格を取りたい」といった具体的な要望をもらうこともあり、それに応じた対策講座を少しずつ拡充するなど、試行錯誤しながら活動を進めてきました。

ただ、リカレント教育を始めるのは本当に大変でした。社会人対象の授業は平日の夜や土日の昼間、つまり通常の授業時間外に行います。最初は東京の貸し会議室を借り、夜9時まで講座を開き、その後つくばに帰る日々が続きました。

専門的なサポートと手話通訳で進化するリカレント教育

― 貴学のリカレント教育において特に力を入れている領域や、貴学ならではの特徴があれば教えてください。

河野さん:聴覚に障がいのある方々の学ぶ機会が限られていた背景には、手話や文字など、彼らに合った情報を受け取る手段が整っていなかったことが挙げられます。

例えば、聞こえない方にとっては手話通訳や文字情報を適切に提供できる環境がなければ、学習は難しいです。そうした情報保障を徹底した学習機会を提供している点が、他にはない、本学独自の取り組みです。

当初のリカレント教育では私たち教職員が講義を担当していましたが、私たちの知識にも限界はあります。例えば、TOEICの試験対策や情報処理の資格取得に関しては、専門学校や英会話学校の方が学習環境としては良いです。そこで、外部から専門の先生を招き、手話通訳や文字通訳をつけて授業を行うようにしたことで、より高度な内容にも対応できる体制を整えています。

さらに、コロナ禍以降はオンライン授業も導入しています。オンラインでも手話通訳や文字通訳を通じて正確な情報伝達ができるよう工夫し、サポート体制を充実させている点は、私たちのリカレント教育の大きな特徴だと思います。

― オフラインのみだった講義がオンラインで受講できるようになって、受講者は増えていますか?

河野さん:その通りです。2021年度から2023年度までの3年間は文部科学省からリカレント教育の補助金をいただき、非常に充実した講義を提供することができたのですが、この期間はすべてオンラインで実施していました。

その結果、全国にいる障がいのある社会人の方々に学習機会を提供することができました。録画した講義を配信することで、当日参加できなかった方でも後から学習できる環境を整えられた点も大きな成果でしたね。オンラインでは教える側にとって難しい点もありますが、全国に学習機会を求めていた方が大勢いたことを実感し、それを提供できたことには非常に意義があったと感じています。

多様な受講生のニーズに応え、職場での活躍をサポート

― リカレント教育を検討している方や興味を持っている方に向けて、特におすすめの講義や力を入れている取り組みはありますか?

河野さん:年度によって提供している授業内容は変わりますが、今、特に力を入れたいと考えているものが3つあります。

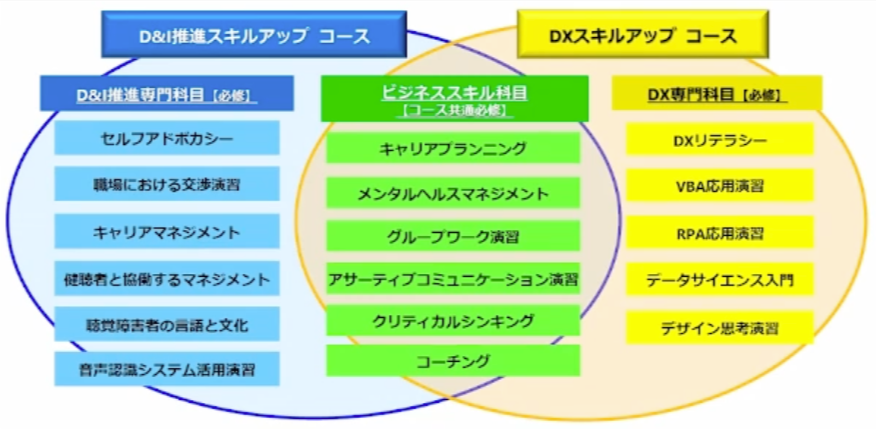

一つ目は、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)社会を生きていくのに必要な「セルフアドボカシー」などのスキルの習得です。聞こえない方が職場での習慣の違いやコミュニケーションの難しさに直面することは多々あります。その際、自分の障がいについて正しく説明し、「こうした配慮をしてもらえれば活躍できます」ということを伝える能力が必要です。「こんなトラブルがあったけど、どう解決するのがよいでしょうか?」といった具体的な事例を活用し、職場での適応スキルを学ぶことを目指しています。

二つ目は、スキルアップや資格取得です。特に最近はDXに関心が高まっているので、ITパスポートやG検定の対策講座をオンデマンドで提供することを検討しています。リスキリングの重要性が増してきているので、資格取得やスキル向上を支援する講座を積極的に提供していきたいですね。

三つ目は、ビジネスマナーやビジネススキルの習得です。「ビジネスマネージャー検定」などの内容を通じて、将来上司になる際に必要なスキルや、部下とのコミュニケーション、人事評価の方法などを学べます。部下の立場であっても、上司がどう考えているのかを知ることで、将来のキャリアをより具体的にイメージできるようになるでしょう。

これらの三本柱を軸に、障がいがあっても活躍できる環境づくりやDX、リスキリング、ビジネススキルの向上に力を入れています。

二つ目と三つ目は障がいの有無に関わらず多くの方に役立つ内容ですが、私たちが特に重視しているのは、手話通訳や文字通訳などの情報保障を通じて、誰もが理解できる環境で学習を提供することです。聞こえない、見えないからといって学びの機会を失うことがないよう、さまざまな工夫を凝らしています。

さらに、聞こえる人と聞こえない人が一緒に参加する企画も実施し、相互理解を深める場を作っています。最近では、現役の学生から「先生、聞こえるってどういうことですか?」と聞かれ、返答に詰まってしまったことがありました。聞こえることを、「聞こえる」以外でどう説明するのかという課題には、自分自身にも多くの学びがありましたね。

お互いに話し合うことで理解が深まることも多いので、こうした取り組みも非常に大切だと感じています。

― 講師として携わっている先生方にとっても、さまざまな気づきがあるということですね。

河野さん:そうですね。手話通訳や文字通訳を介するので、情報の伝わり方は大きく異なります。最初は不安を感じる先生も多いですが、情報の伝え方が少し異なるだけで、基本的な教え方は変わりません。実際の授業では私やスタッフが手話通訳や文字通訳などをどう使うとうまくいくかのサポートも行っているので、外部の先生方も「意外とできるものですね」と言ってくださいます。

ただし、手話や文字を介して伝えるので、通常よりも時間がかかり、講義の進行が遅れることがあります。一般的な講義と比べると、進度はおそらく7割ほどでしょう。

つまり、要点を絞って教えることが重要になります。これが、講師側に必要な工夫のポイントです。何度か講義を担当していただくうちに次第に慣れていくようで、回を重ねるごとに時間の使い方がどんどん上手になっている様子を感じます。

誰でも最初は新しい挑戦には抵抗を感じるものですが、やってみると意外とできるものです。もちろん、私たちからアドバイスやサポートをさせていただいていますし、講師の方が手話を使う必要はなく、普段通り話してもらった内容を手話通訳や文字通訳で伝えているので、その点でも安心していただけるのではないかと思います。

情報保障を徹底した学習環境とキャリア支援がもたらす可能性

― 貴学の受講生の方々には、現役世代の方が多いのでしょうか?

河野さん:圧倒的に現役世代の方が多いですね。特にこれまでの講座内容は、主に資格取得や仕事に直結するものが中心でした。

現在のところ高齢者の受講者はあまり多くありませんが、昨年はQOL(生活の質)の向上を目指した講義も実施しています。たとえば、年金制度や障がい者向けの特別な年金制度、「死ぬまでにどれほどのお金が必要か?」といったマネープランを考える講義など、テーマを広げています。

― 受講生の方々は、例えばどのような職業に就いているのでしょうか?

河野さん:現在リカレント教育を受けている方々は本学の卒業生に限らず、幅広い職業の方々がいます。

本学ではデザイン、機械、建築、情報といった専門分野を学んで卒業していくため、たとえばプログラミングに強いSEや、一級建築士として活躍している方、事務職に就いている方も多いですね。

2005年に本学が4年制大学になってからは、教員免許を取得できる課程を設けました。現在は、聾学校の先生として働いている卒業生も10名ほどいます。

他にも、「地元に戻りたい」と希望する学生には公務員をおすすめしています。出身地域での就職が可能なので、地元に貢献したい方にとって魅力的な選択肢です。全体の8割ほどが一般企業に就職しており、最近では教員や公務員が1割弱を占める状況です。

― 受講生の方々は、例えばどのような目的を持って受講されているのでしょうか?

河野さん:非常に幅広く、一言でまとめることは難しいですが、リカレント教育を始めた当初は、資格取得やスキルアップを目的とする方が多かった印象です。実際に資格を取得し、キャリアアップした方も多くいます。

また、先ほど少し触れましたが、2021年から3年間実施した大規模な取り組みでは、60時間の履修を終えると大学から履修証明書を発行することができました。履修証明書を活用して昇進やキャリアアップを目指す方も多く、こうしたニーズは非常に高いと感じています。

さらに、当初想定していなかった副次的な効果もありました。オンラインでのグループワークにおいて、自分とは異なるバックグラウンドを持つ方々と交流し、それぞれが持つ会社での悩みや経験を共有し合う機会が生まれたのです。このような受講生同士の交流は非常に有意義で、私たちとしても、この取り組みは大きな成果を生んだと感じています。

― 受講された方々は、どのようにして学びを活かされているのでしょうか?

河野さん:学んだことをすぐに仕事で活かすには簡単ではない面もありますが、3年ほど前に受講された方から「授業で紹介されたDX関連の資格を取得できた」という報告をいただいた時は、非常に嬉しかったですね。

他にも「勉強したことが直接仕事に役立った」「業務がスムーズに進むようになった」「資格を取得して会社から評価された」といった声も耳にします。リカレント教育を通じて得た知識が具体的なキャリアアップにつながっている話を聞くと、本当にやって良かったと感じます。

一方で、社会人になってから情報保障が整った環境で学べたことに対する感謝の声も多く寄せられており、社会全体として変えていかなければならない部分もまだまだ多いと感じています。

例えば、オンライン会議では音声認識による文字起こしが増えつつありますが、精度がまだ十分ではない場合も多いのではないでしょうか?私としては、誤った情報が伝わることに強い抵抗を感じています。

手話通訳や文字通訳がしっかり整った環境で学べたことは、受講生にとって満足度の高い要素の一つになっています。こうした情報保障が社会に広がり、いずれは当たり前になってほしいと願っていますが、現状ではまだ十分ではないと感じています。

障がい者の方々が直面する職場での課題と解決策、今後の展望

― 障がいのある方々のための教育機関だからこそ感じる学びに関する課題や、その課題に対するアプローチについてはどのようにお考えですか?

河野さん:リカレント教育に直接つながるかはわかりませんが、障がいのある方が職場で働く中で、障がいのない方と比べて昇進が遅れることがある点は課題の一つです。

その理由として、私が考える点は2つあります。1つ目は、「情報格差」の問題です。たとえば、職場での立ち話や非公式なコミュニケーションで重要なことが決まっても、聞こえないことでその情報が本人には伝わらず、結果的に重要な機会を逃してしまうということが起こり得ます。

2つ目は、障がいの有無に関わらず、単純に実力不足で評価されないケースです。これは誰にでも起こりうることですよね。

1つ目の情報格差については、周囲の人々の配慮が必要となります。そこで、障がいに対する理解を深めるため、企業向けの啓発活動をもっと広げたいと思っています。リカレント教育からは少し離れるかもしれませんが、障がいのある方が職場でより活躍できるよう、周囲の理解を促進する講座などを提供していきたいです。

2つ目の実力不足については、学ぶ機会が十分に確保されることが重要です。そのため、リカレント教育を通じて「このスキルをもっと伸ばしたい」といったニーズに応えられるよう、これからも必要な知識やスキルを情報保障の整ったかたちで提供し続けていきたいです。

― 今後の展望や目標についてお聞かせください。

河野さん:先ほどお話にも関連しますが、最近では企業で行われる研修について考えています。

多くの企業研修では情報保障が十分でなく、音声認識に頼るケースが多いです。しかし、聞こえない方にとっては音声認識だけでは不十分で、「情報から取り残されてしまった」と感じることがあります。一方で、手話通訳や文字通訳を用意するには、企業によっては予算的に難しい場合も多く、個別に手話通訳を手配することも現実的ではありません。

そこで、汎用的な研修においては複数の企業が協力し、手話通訳や文字通訳をつけて研修動画を提供できる場を設けられれば、各社のコスト負担を軽減しつつ、聞こえない社員にも正確な情報が伝わる環境を整えられるのではないかと考えています。

このような取り組みが実現すれば、より多くの人に企業の研修や学習機会を提供し、全員が公平に情報を受け取れる環境が作れるでしょう。

現在はこのアイデアを企業に提案し始めており、実現に向けて少しずつ進めていきたいと考えています。これが、今後取り組んでいきたい目標の一つです。

― 最後に、リカレント教育を検討されている方や、この記事を読まれた方へメッセージをお願いします。

河野さん:本学は、聞こえない・聞こえにくい方や、見えない・見えにくい方を対象にした大学として、入学前のサポートはもちろん、卒業後の社会で働く方々に対する支援も行っています。

職場などで困ったことやご相談があれば、遠慮なくご連絡ください。また、「こんなことを学びたい」といった要望があれば、ぜひ教えてください。皆さんの声に応えていくことをこれからも大切にしていきたいと考えています。

リカレント教育やリスキリング講座のニーズはますます高まっており、私たちも力を入れて取り組んでいます。「スキルを強化したい」「新しいことを学んでみたい」と感じたら、ぜひ気軽に参加してみていただきたいです。多くの講座はオンラインで受講可能なので、全国どこからでもチャレンジできます。皆さんのお申し込みを、心よりお待ちしています。