SDGs 大学プロジェクト × Nagoya Univ.

目次

名古屋大学の特徴と魅力を知ろう!

名古屋大学は、愛知県名古屋市にある国立大学で、東海地方最大の総合大学です。学部、大学院を含めた学術研究の規模が非常に大きいことが特徴です。

名古屋大学は、広範な分野で高い評価を受けており、特に理系分野では世界的に有名な研究成果を多数出しています。また、文系・理系を問わず、専門的な知識だけでなく、グローバルな視野や実践的なスキルを身につける機会があります。学生たちは、研究室やセンター、サークルなど、様々な場所で自分の興味に合わせた研究や活動を行うことができます。また、国際交流も盛んで、留学プログラムや国際的なイベントが開催されることもあります。名古屋大学は、学生たちがより良い環境で学ぶために、多彩な施設を整備しています。図書館や学生食堂などの学習施設や、スポーツ施設や文化施設など、学生たちのさまざまなニーズに応える施設が整っています。

名古屋大学は、卓越した教育・研究を通じて、社会に貢献することを目指す、国内屈指の総合大学です。高い志とグローバルな視野をそなえ、社会問題の解決に積極的に取り組みたいという方にとって、魅力的な大学です。

名古屋大学がSDGsに注力する理由とその背景

Interviewer: 最近、SDGs活動の一環として省エネアイデアコンテストをされているそうですね。始められたきっかけを教えていただけますか?

Interviewee: 東海国立大学機構では、電力に関して入札で事業者を選定しており、いわゆる新電力事業者からの供給を受けていましたが、世界情勢の変動やロシアのウクライナ侵攻によりエネルギー価格が上昇したため、その事業者が撤退してしまいました。これにより、電力難民といわれる状況に陥り、割高な最終保障供給を受けることになりました。名古屋大学では、学内で省エネ・節電について協議し、対策の一つとして省エネアイデアコンテストを開催することになりました。参考までにお伝えすると、昨年度は4月~10月で10億8000万円だった電気代が、今年度は23億4000万円になり、このことはテレビ番組でも取り上げられました。コンテストを効果的に行うのであれば、電気使用量が多い夏の冷房使用期間に開催することが理想だったかもしれませんが、企画が進行したのが9月になりましたので、冬の暖房使用期間を対象としたコンテストを実施しました。

Interviewer: 名古屋大学は、東海国立大学機構としてもカーボンニュートラルを目指しているとのことですが、省エネ対策としてどのような取り組みをしているのでしょうか?

Interviewee: そうですね、名古屋大学はキャンパスのエネルギー消費削減を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み姿勢を地域社会へ積極的に示すため、省エネ対策に力を入れています。具体的には、省エネアクト for ゼロカーボンキャンパスNU2022という取り組みで、本学の全てのキャンパスを対象として2022年6月から2023年3月までを実施期間としています。

Interviewer: 省エネアクト for ゼロカーボンキャンパスNU2022という活動はどのような内容なのでしょうか?

Interviewee: 省エネアクト for ゼロカーボンキャンパスNU2022は、名古屋大学における省エネ・節電のための様々な取り組みです。このなかで、「マインドのリセット(省エネマインドの再醸成)」として、省エネ・節電対応を「自分ごと」と捉えてエネルギー消費削減に主体的に関与することを構成員にお願いしています。省エネアイデアコンテストは、この「マインドのリセット」のための取り組みであり、省エネアクト for ゼロカーボンキャンパスNU2022の一環として位置付けています。カーボンニュートラル社会の実現のためには、省エネ対策が必要不可欠なので、私たちは今後も様々な取り組みを進めていく予定です。

名古屋大学のSDGs施策と具体的な取り組み内容

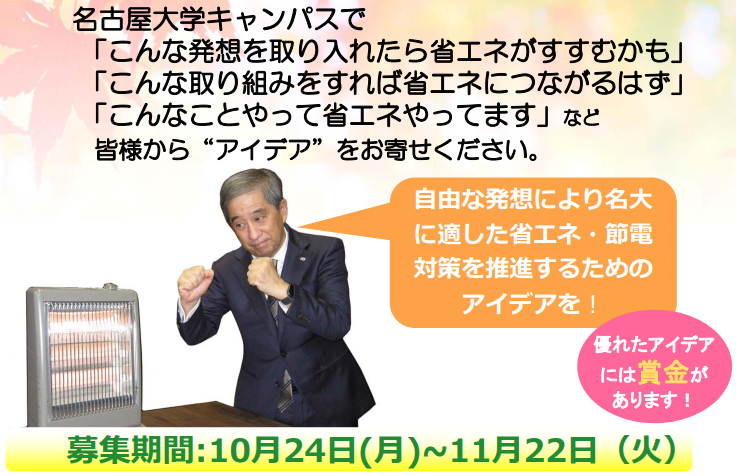

Interviewer: 賞金が10万円というのは、やはりポスターで目立ちましたね。それに総長のファイティングポーズも印象的でした。その賞金についてはどのように調達されたのでしょうか?

Interviewee: はい。そもそも、この省エネアイデアコンテストは総長の発案から出発していて、大賞賞金10万円などの各賞についても総長の発案です。賞金を含めたコンテストの経費については、総長が負担されました。

Interviewer: なるほど、大変な努力をされたのですね。このコンテストはどのようなチャンネルで周知されたのでしょうか?

Interviewee: はい、まず、学内会議において総長みずから説明周知を行いました。ほかにも、ポスターやSNS(FacebookやTwitter)、デジタルサイネージなどを活用して、学内外に周知しました。また、名古屋大学生協さんにも協力をお願いして、学生向けのメルマガやデジタルサイネージを活用して周知を広げました。その結果、多くの構成員に周知することができました。

Interviewer: ご応募数は大体どれぐらいでしたか?

Interviewee: 約60件でした。

Interviewer: 初めての試みで60件もあったんですね。対象者は学生だけではなく、教職員も含めた構成員全員で19,000人いるとのことですが、担当としては60件はどう捉えていますか?

Interviewee: 最初は、20件くらいかなと思っていましたので、担当としては、それなりに応募があったという印象です。逆に何百何千件もの応募があったらどうしようという心配もしていました。というのも、対象が学生だけではなく教職員も含めた全構成員であること、またアイデア自体も具体的なものから実用的でなくても構わないことなど、ハードルを下げていたことがあります。いずれにしろ、初めての試みということでもあり、どんなアイデアが出てくるのか楽しみにしていました。

Interviewer: 応募の際には具体的なフォーマットはなかったということですが、どのようなアイデアが出されたのでしょうか?

Interviewee: 本来であれば、具体的なエビデンスや電気代がどれだけ下がるかなどを示した企画書を提出してもらうことが望ましいのでしょうが、それではなかなかアイデアが出てこないのではと考えました。施設担当者としては今までにできる省エネ対応はすでに行っているという思いもあるため、あまり細かく条件をつけることはせず、自由な発想により名古屋大学に適したアイデアとして募集しました。その結果、今まで気がつかなかったようなアイデアが出されたということがあり、非常に有意義でした。また、省エネの啓発にも繋がりました。省エネ・節電対応を「自分ごと」と捉えてエネルギー消費削減に主体的に関与することが重要であることをアピールすることができました。

Interviewer: 60件程度の応募数をどのような評価をしていますか?

Interviewee: 構成員19,000人に対して60件という数字だけを見ると課題は多いとは思いますが、初めての試みにもかかわらず多くの構成員が省エネに対して真剣に考えて応募してくれたという事実があり、結果として省エネの啓発につながったと考えると、ある程度目的は達成したのではないかと思います。施設担当者としても、学生を含めた構成員が省エネに対してどのように考えているかについて新しい学びを得ました。応募アイデアについては、総長賞大賞、優秀賞、特別賞と佳作も含めてホームページで公開しています。

▼詳しくはこちら 省エネアイデアコンテスト

SDGs施策の取り組みによる成果と変化について

Interviewer: 先ほどの啓発活動について、その結果学生たちに何らかの影響があったのでしょうか?例えば、省エネに関する啓発活動が広がるような2次的な効果があったのでしょうか?

Interviewee: はい、多くの大学にはボランティア団体などの組織があり、学生たちが省エネや環境について啓発するような活動を行っているところがあります。今回のコンテストがそのような学生たちにとって契機になり、さらなる啓発活動や取り組みをしたいという機運が高まっていると聞いています。このような啓発活動は、学生たちにも大きな影響を与え、社会全体に浸透する可能性があると考えています。

名古屋大学が実施する他の施策について紹介

Interviewee: 省エネアイデアコンテストの総長賞大賞を受賞したアイデア「名大あったか大学宣言!!」とコラボした省エネ活動を行いました。名古屋大学の暖房使用期間における省エネ活動です。総長率いる「あったか軍」が、あの手この手で暖かい服装を呼びかけるというアイデアをアレンジして、総長が温かい服装をして省エネを呼びかけるポスターを作成して適正な暖房温度を心がけてもらったり、「あったか構成員による川柳大会」というアイデアでは、国際交流室などが毎年行っている「多文化共生川柳コンテスト」とコラボして、カラダとこころが温まる川柳を募集してHPで紹介したり、「あったか総長体操」というアイデアでは、総合保健体育科学センターからカラダをあったかくする工夫が提供されたのでHPで紹介したり、「カイロ配りの乱」「生協コラボ あったか丼・あったか料理の提供」というアイデアでは、生協の協力によりカイロを配布し、生協食堂であったか料理大作戦として暖かい料理を提供していただくなど、いろいろな省エネ活動を行いました。

まとめ:名古屋大学の取り組みに期待!

名古屋大学の学術憲章は「自由闊達な学風の下、人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて、人々の幸福に貢献することを、その使命とする」と定めています。これからも、人と社会と自然の調和的発展への貢献を通じて社会的役割を果たしていければと考えています。