SDGs 大学プロジェクト × Ritsumeikan Asia Pacific Univ.

目次

立命館アジア太平洋大学の紹介

立命館アジア太平洋大学(APU)は、全学生に占める国際学生の割合が約50%の国際大学です。世界106ヵ国・地域(2023年5月1日時点)から集う約2,800人の国際学生と、日本全国から集う約3,200人の国内学生が、ともに学んでいます。学生たちは、国や文化、宗教、政治の違いを乗り越え、自分たちが暮らす社会を持続可能でより良い場所にするために、 世界が直面する様々な課題の解決を目指して共に学んでいます。

教員も2人に1人が外国籍で、キャンパスの公用語は英語と日本語です。授業は教員・学生同士でのディスカッションを頻繁に行うスタイルで、学生たちは論理的思考を鍛錬するとともに、相手の意見に耳を傾けつつ発信するコミュニケーション力を磨きます。

2023年4月、APUは「第2の開学」を迎え、既存の「アジア太平洋学部」、「国際経営学部」に加え、「サステイナビリティ観光学部」を開設しました。いずれの学部でも、学生には国内外の現場でリサーチを行うフィールドスタディを推奨しており、実社会で活かせる問題解決能力の修得を促しています。

SDGsに取り組まれたきっかけ

立命館アジア太平洋大学(APU)は、「自由・平和・ヒューマニティ」、「国際相互理解」、「アジア太平洋の未来創造」を基本理念に、2000年4月に開学しました。 開学以来、世界の平和的で持続可能な発展と、人間と自然、多様な文化の共生が不可欠であるという認識を持って、歩みをすすめてまいりました。現在に至るまで、世界をより良くしたいと願う教員と学生が絶えず集い、サステイナブルな社会の実現に向けて、様々な観点から取り組みを続けています。

SDGs施策の内容

こちらでは、本学の取組みについてご紹介いたします。

サステイナビリティ観光学部の開設

地球規模の環境問題が深刻化する一方で、経済格差の拡大や地方の衰退といった社会課題も大きくなっています。 APUは、その世界が直面する社会課題の解決という使命のもと、サステイナビリティ観光学部を開設しました。 持続可能な社会を実現するための要素「環境・社会・経済・文化」を、文系アプローチで複合的に学ぶ、先進的でユニークな学部です。

名称の通り、サステイナビリティ学と観光学の融合で、地域の自然・歴史・人文資源の開発・保護を手段にして持続可能な社会を目指します。環境学、資源マネジメント、国際開発、地域づくり、社会起業、データサイエンスと情報システム、観光学、ホスピタリティ産業、 観光産業の9つの専門領域を、多国籍で、実践力ある教員・学生たちと共に学び、議論します。

サステイナビリティ観光学部では、1回生から積極的に現場に行き、知識と実践を結びつけます。都市整備、水質保全施設、空き家問題なども授業で学ぶだけではなく、現場を見てみると全く意味が違ってきます。APUが所在する大分県別府市は日本有数の国際観光都市であり、学生が学ぶフィールドとして最適です。地域と密接に関わり、学びを得ると同時に、地域づくりに貢献する、良い循環を目指します。

木造建築を採用した教学棟

サステイナビリティ観光学部の設置に合わせて竣工した教学棟は、中央部分が国内トップクラス規模の木造建築です。日本の木造建築は、木材の利用減少とともに、林業者の減少および高齢化が進み、危機的ともいえる状況にあります。一方で森林は野生生物の生存、温室効果ガスの吸収、水源涵養や防災に不可欠であり、森林の持続可能な活用による活性化が急務です。

APUは、CO2削減に貢献し、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みへのコミットメントとして、グリーンコモンズの建設に大分県産材を全体のほぼ9割で利用した木造建築を採用しました。使用する木材のほぼ全てに、地元大分県産のスギ材を利用しています。

SDGsに関わる学びを網羅的に提供する教員陣

教員たちは、サステイナブルな社会の実現に貢献するための学びを、各々の観点から学生たちに提供しています。環境保護や気候変動対策において重要な役割を担う環境政策、世界中の貧困や労働問題と向き合う国際協力や開発学、人や国の不平等撤廃やジェンダー平等に取り組む国際法学や経済学など、世界をより良くするための研究を続ける専門家たちによって、学生たちは、社会課題の解決手法を多角的・網羅的に学んでいます。

SDGs施策と学生とのつながりについて

学生団体をはじめとした学生主体の活動をご紹介します。

世界の諸問題に取り組む学生団体

より良い社会の実現を目指して世界中から集まる学生たちの多くは、それぞれが課題だと考える社会問題に現実的に取り組むため、学生団体に加わったり、 新たなプロジェクトを立ち上げたりします。 世界各地へ赴き教育支援や地域開発を行う団体、食料問題への具体的な解決策を提案・実践する団体、性別に関わる問題を議論・支援する団体など、分野は多岐にわたり、その取り組みは17のSDGsを網羅します。大学は様々なプロジェクト支援制度を設けて、学生の熱意を応援しています。以下は学生団体の一例です。

・タイの農村地域にて開発支援及び教育支援を行っている学生ボランティア団体。

▼詳細はこちら PRENGO創立20周年記念式典を開催

・生理にまつわる問題に取り組む学生団体が、大学内のトイレに初めて「生理用品ステーション」を設置。

▼詳細はこちら 「SUPPORT FOR SISTERS」が、APU内のトイレに初めて「生理用品ステーション」を設置

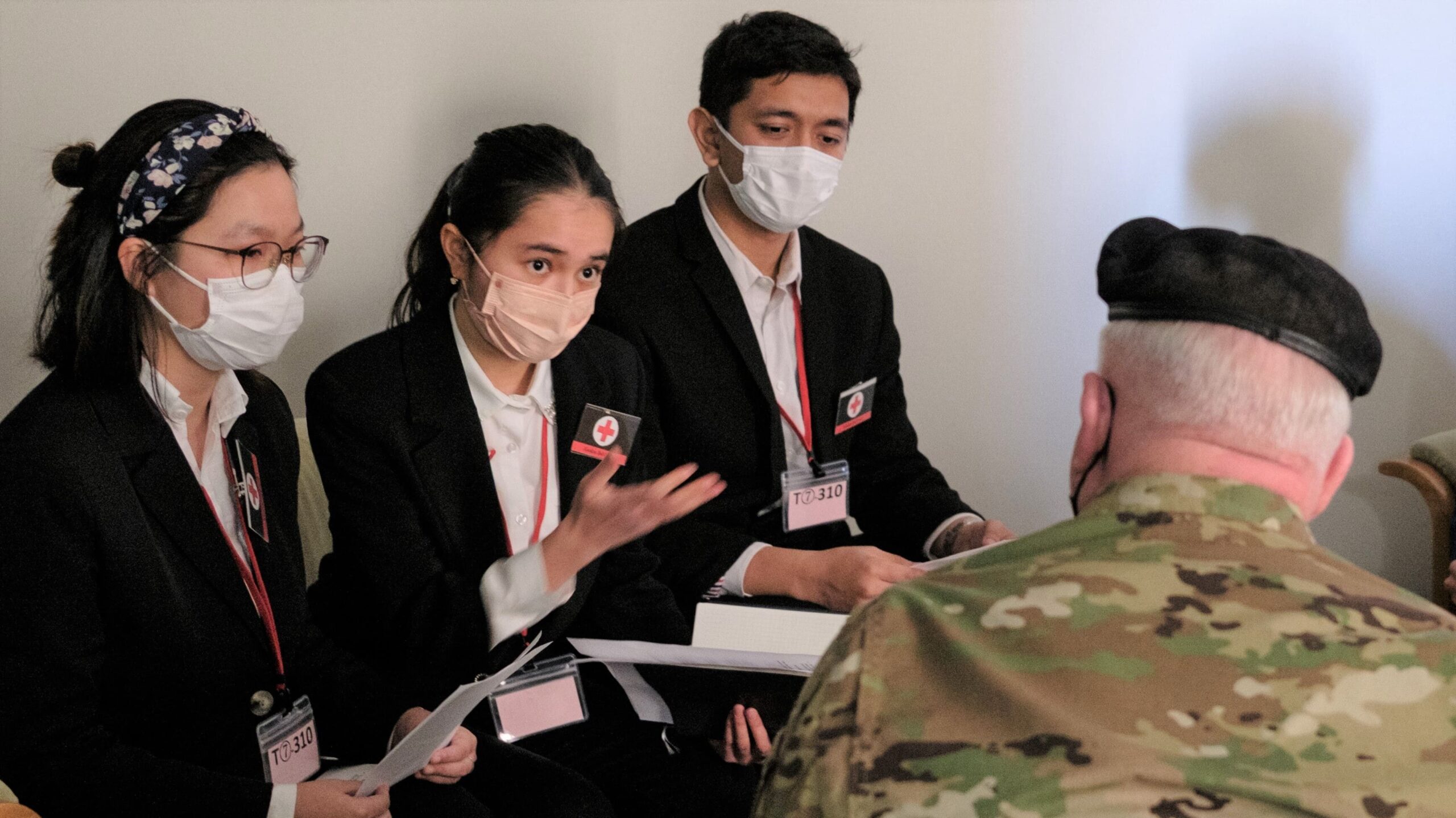

・国際人道法ロールプレイ大会でAPU生が優勝、日本代表として世界大会への出場権を獲得。

▼詳細はこちら 国際人道法ロールプレイ大会でAPU生が優勝、日本代表として世界大会への出場権を獲得

・ビジネスを通してSDGsに貢献しようという学生の志をサポートするため、実践型の課外プログラムで教職員が学生の起業活動を指導。

▼詳細はこちら APU起業部4期生成果発表会及び5期生発足式

・APU生が日本発の「エコサイド」に関するイベントを開催。「エコサイド」は、ECO(「家」)と CIDE(「殺す」)を組み合わせた造語で、私たちの住む自然世界への大規模な損害やその破壊を表している。

▼詳細はこちら APU生が日本初の「エコサイド」に関するイベントを開催

・コンポストによる食品廃棄物の分解処理実験を開始。

▼詳細はこちら コンポストによる食品廃棄物の分解処理実験を開始

今後の施策

APUでは2030年に向けて「2030ビジョン」を掲げ、サステイナブルな社会の実現に向けて様々な社会課題に立ち向かう「世界を変える人材」の育成を目指しています。APUで育つ「世界を変える人材」とは、

- 他者と協働し、対話を軸に対立を乗り越え、社会に影響を与えることができる。

- 異なる文化との衝突や遭遇したことのない困難への耐性がある。

- 多様な視点やアイデアから、新しい価値を創造することができる。

- 自分自身のゴールを描き、生涯学び成長し続けることができる。

そのような「世界を変える」人を育てるためにAPUは、以下の取り組みを推進します。

- 比類ない多国籍・多文化環境を活かして、世界市民として成長するための学習や活動の機会及び生活環境を提供し、世界に誇るグローバル・ラーニング・コミュニティを創成する。

- 教育・研究の質を絶え間なく向上させ、世界で通用する新たなグローバル・ラーニングの価値を創造する。

- APUの財産である世界中の卒業生や地域社会のステークホルダーとのつながりを深化させ、教育活動や大学運営で協働する。

このように、圧倒的多文化環境で学生の「知識」と「考える力」を育み、国際通用性のある人材を輩出して、APUの卒業生が世界のあらゆる場所で、世界をより良く変える中心となって活躍しているという状態をつくっていきたいと考えています。