SDGs大学プロジェクト × Aino Univ.

目次

藍野大学の紹介

藍野大学は2004年、医療保健学部に看護学科、理学療法学科、作業療法学科の3学科を擁して開学しました。その後、2010年に臨床工学科を、2015年に大学院看護学研究科を設置して現在に至っています。また現在、大学院健康科学研究科の2024年度開設に向けて文部科学省に認可申請を行っています。

藍野大学は教育理念として、“Saluti et Solatio Aegrorum”(病める人々を医やすばかりでなく慰めるために)を掲げています。病気を医学的に治療すると同時に患者様の心に慰めを与えることが医療人の理想であり使命です。

藍野大学はこうした考えに基づいて、人間に対する深い愛を持ち、生涯にわたり医療職として研鑽を怠らない医療人を育成することで、教学と医療現場における教育理念の具現化を追及しています。

SDGsに取り組むきっかけ

今回は藍野大学のSDGsに関する取り組みについて、総務センターの岡山さんにお話を伺いました。

–藍野大学はSDGsの一環として食品ロス問題に注目し、解決に向けて活動されているということですが、取り組まれるようになったきっかけを教えてください。

この取り組みの背景には、2020年に流行した新型コロナウイルスの影響があります。コロナ禍において、社会では外食を控える動きが広まり、学生が飲食店でのアルバイトをすることが難しくなりました。その結果、一人暮らしをしている学生たちの生活が厳しくなり、本学として何か支援できる方法はないかと考えました。

このような状況を受けて、本学は学内の各家庭で余っている食品を有効活用し、学生に提供するという取り組みを開始しました。この活動は、学内のフードドライブ・フードパントリー活動として実現され、食品ロス問題に対する第一歩となりました。

–コロナ禍で学生を支援するために活動を始められたのですね。食料は集まりましたか?

想像していたよりも多くの食料が集まりました。私自身、家庭で消費できない食料がこれほど多くあることに驚きを感じました。

この事実に触発され、現代社会の食糧事情について調査してみることになりました。その結果、世界全体で毎年約13億もの食品が廃棄されており、これは食料生産量の1/3に相当します。また、日本でも令和3年度の推計では約523万トンの食品が捨てられています。これを日本人1人当たりに換算すると、毎日お茶碗1杯分のご飯が捨てられている計算になります。これはあまりにももったいないのではないでしょうか。

現在、世界には約80億人の人々が生活していますが、先進国では余剰の食品が廃棄される一方、発展途上国では8億人以上の人々が充分な食料を得られず、栄養失調に苦しんでいます。日本は先進国でありながら、食料自給率が低く、多くの食材を海外から輸入しています。しかしながら、このような状況は 社会全体で解決していかなくてはならない課題の一つとなっています。

また、食品廃棄物は多くの場合焼却処理されますが、これにより大量のエネルギーが消費され、さらなるCO2などの温室効果ガス排出につながっています。加えて、環境省が発表している一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)によると、日本の年間の一般廃棄物処理事業に係る経費は約2兆1,449億円です。

この2兆1,449億円はごみを排出する市民や事業者が支払っている使用料・手数料等から、足りない分は税金で補われています。ごみの排出量は4,095万トンで、このうち食品ロスは398万トン(※)と推計されており、約1割(9.7%)を占めています。単純に計算すると食品ロスの処理に2,081億円もの経費(税金を含む)を使っていることになります。このお金をもっと良いことに使えると思いませんか。

この問題に対処するために、社会貢献が命題である大学として、ますます積極的な取り組みが求められていると考えます。その一環として、私たちはまず、学生食堂での食品廃棄をなくすことを目指した活動を始めました。

※ 食品ロス発生量523万トンのうち、産業廃棄物である125万トンを除いた数量

SDGs施策の内容

ここでは、SDGsの取り組みについて具体的な内容や取り組んでみた後の変化などについてお話を伺いました。

学生食堂における食品廃棄ゼロの実現に向けたアクション

–具体的にはどのような取り組みを行っていますか?

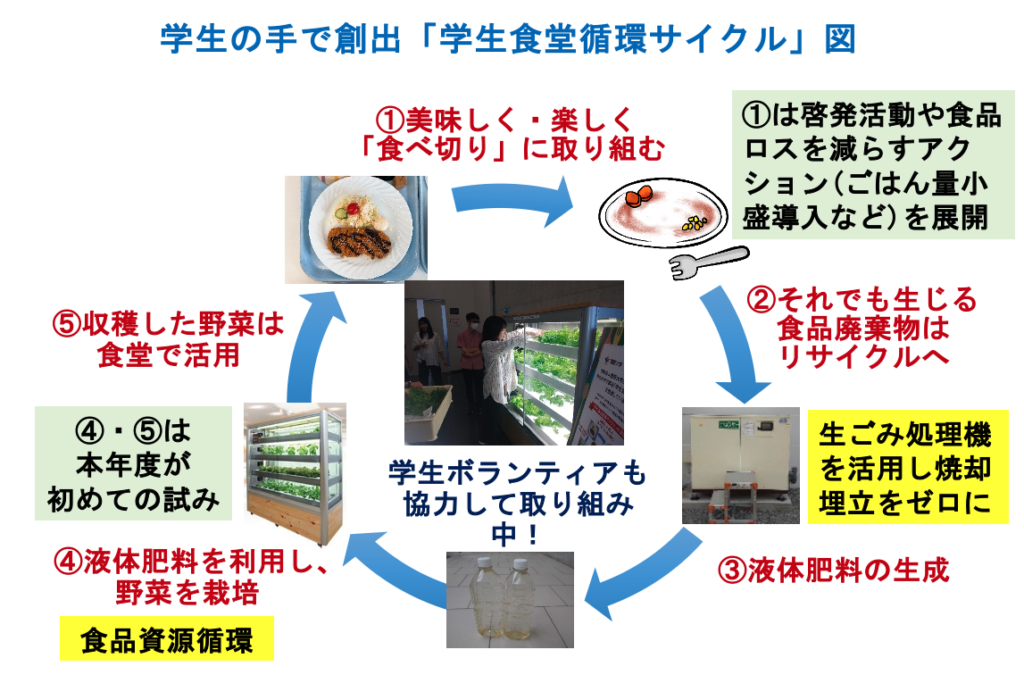

学食で提供されるご飯の量について、学生の食べ残しを減らすため、2022年からは「小盛」「普通」「大盛」という選択肢を導入しました。これにより、学生自身が選んだ分量を食べることができ、食事の無駄を減らすことを目指しています。また、特に残りがちなトマトやグリーンリーフといった野菜の廃棄を防ぐために、これらの栄養価について周知するポスターも作成しました。

さらに、食品サンプルの廃棄を削減するため、メニューのサンプルを写真にして提供することに切り替えました。これにより、食材の無駄を減らし、環境にも配慮した取り組みを行っています。

さらに、学生へ食品ロスに関するアンケートの実施や食品ロス削減啓発冊子の配布、食品ロス削減啓発パネルの設置を行い、学生たちの意識づけに取り組みました。

食品廃棄物ゼロを目指して

–多様な角度から取り組みをされたのですね。ご飯の量を選択してもらうことで、効果があったのではないでしょうか?

選択の効果はありました。新たに導入した「小盛」も継続して選択されていますし、食べ残しの量も減りました。しかし、いくら食べきってくださいと伝えても、実際には食べ残しや調理過程で出る廃棄物を完全になくすことはやはり難しいです。

食べ残しや調理の際に発生する食品廃棄物は、最終的にはごみとして処理されます。これらの廃棄物は処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処理されることになります。また、水分を含む食品は運搬や焼却の過程でCO2などの温室効果ガスが排出されます。さらに、焼却後の灰の埋め立ても環境への負荷となります。そして、食品廃棄物を捨ててしまっては、食品廃棄ゼロとは言えません。

この2つの観点から、環境負荷を低減し、かつ食品廃棄ゼロを達成するために、廃棄物を堆肥として活用できないかと考えました。一般的には、堆肥はコンポストとして作られますが、残念ながら本学には堆肥を溜めておく場所がありません。また、周囲は住宅地であるため、臭いの問題も考慮しなければなりません。この問題を解決するために、私たちは生ごみ処理機を導入することにしました。

本学で使用しているのは、ボックスの中にバクテリアが付着した籾殻と水、食品廃棄物を入れることで、バクテリアが廃棄物を分解し、水とともに排水する仕組みの生ごみ処理機です。これにより、臭いの問題もあまり発生せず、排水には分解された有機物が混ざっていますので、液体肥料として再利用することが可能になりました。

この取り組みにより、CO2などの温室効果ガス排出や埋め立てに関する問題、堆肥の保管場所や臭気の問題が全て解決されました。また、得られた液体肥料は現在、学生食堂内で野菜の水耕栽培に活用されています。

この取り組みは環境省の「令和5年度 食品廃棄ゼロエリア創出モデル事業等」において採択されたプロジェクトです。

–素晴らしいですね。選ばれた理由は、新規性や期待値といった部分でしょうか?

そうですね。水耕栽培における循環システムのアイデアは、その新規性と先進性から、非常に高い評価をいただきました。この評価は、学生と大学というコントロールできる環境で行われる点にあります。学生たちが食堂で水耕栽培を目にし、実際にその栽培に関与することで、どのような意識変化が生じるのかを観察・分析できるという点で期待が寄せられたのです。

実際、環境省からもこの取り組みについて興味を持っていただきました。しかし、食品ロス削減に関する取り組みは、食品や栄養関係に特化した大学でもなかなか進んでいない現状があるようです。そのため、私たちの大学がこのような先進的なアプローチを採用し、他の大学にも広めていくことが期待されています。

–液体肥料は水耕栽培に活用されているとのことですが、詳しくお伺いできますか?

液体肥料は初め、キャンパスの周囲の植栽に使用され、植物の成長を促進するために活用されていました。しかし、私たちが学生たちに行ったアンケート調査の結果、この活動が学生たちの目に触れる場所で行われていなかったことが、学生たちがそれをあまり理解できない原因であることが分かりました。

学生の目に触れるような活動ができれば食品ロスに対する意識変化をより加速できるのではないかと考えて、今度は学生食堂から出た食品廃棄物由来の液体肥料で野菜を作って学生食堂に還元することにしました。このプロジェクトを通じて、私たちは学生たちに持続可能な農業の重要性を伝え、食品ロス削減の一環として積極的に参加してもらうことを目指しています。

さらに、この循環サイクルを学生たちが身近で観察できるよう、学生食堂内に水耕栽培装置を設置しました。この装置を通じて、学生たちは野菜の成長過程をリアルタイムで見ることができ、持続可能な農業の仕組みを理解することができます。

私たちは、学生たちがこのプロジェクトを通じて持続可能性に対する理解を深め、将来的には社会全体で環境に優しい活動に参加できるよう促進していきたいと考えています。

–学生からの意見を参考に肥料の用途を変更し、身近な学食内で水耕栽培を行うことでさらに学生にアプローチをかけたわけですね。

昨年は、この取り組みは職員だけで行っていました。しかし、私たちは学生たちにも積極的に参加してもらう必要があると考えました。なぜなら、彼らの参加がなければ、この取り組みは広がらないという危機感からです。

私たちは、野菜を畑で作るのではなく、彼らが身近な環境で野菜の育成を見ることで、食品ロスについて考える機会を提供したいと考えました。

その結果、学生ボランティアが積極的に活動に参加してくれるようになりました。これにより、取り組みはより広がり、多くの人々が食品ロスの問題について考える機会を持つことができるようになったと考えています。

SDGsに対する意識の変化

–活動を通して、学生たちに変化はありましたか?

私の見解にはなりますが、変化はあったように思います。1回目の野菜を8月上旬に収穫し、その後水耕用の水槽を掃除するため私が紙で水分を拭きとろうとしたところ、学生から「SDGsでしょ!!」と指摘を受けました。そしてその学生は雑巾で水槽を綺麗に拭きとってくれました。学生側の意識変化を目の当たりにし、大変嬉しい気持ちになりました。

また、私たちが主催するフードドライブ活動は3年目を迎え、最初はたくさんの食品が集まっていましたが、段々と集まる食材は少なくなっております。私は、これは家庭で食品が余ることがもったいないという考え方を広めてきた成果と捉えています。必要な分だけを買い、期限内に食べ切ることが食品ロス削減につながることへの理解が深まっている証拠ですね。

それに、定期的に実施している学生アンケートでは、食品ロス削減に対する意識の向上がデータとして現れてきています。アンケートを見る限り、少なくとも食品ロス削減の活動を通して感じた意識の変化はあると思うので、学生たちにはぜひそういった自身の変化を友人や家族に伝えてもらいたいと考えています。そして、その意義に共感してもらえたらとても嬉しいです。

私たちが発信する情報は難しく聞こえてしまうこともあります。とくに、SDGsや食品ロス削減と聞くと難しく感じられることもあります。ですので、学生たちには身近なことから始められるということを、友人同士で共有して広めてほしいと思っています。そういった小さな積み重ねが、やがて大きなうねりになると信じていますし、これらの小さな取り組みが、やがて大きな変化を生むと信じています。

–学生の役割は大きいですね。こういった活動において、アンケートで得たデータやフィードバックを活かし、課題解決のために試行錯誤を重ねてチャレンジする、岡山さんのその熱意はどこからくるのですか?

どんな食品であっても、それは資源として活用すべきだと信じています。また、SDGs全体を考えると、食品ロスの問題は今後の若い世代の肩にかかる負担となってはならないと考えています。少しでもその負担を軽減できるよう、積極的に取り組みたいという気持ちが強かったのです。

現在の状況は、私たち大人たちの責任であると確信しています。過去にはオゾン層に関する問題が話題になり、CO2の削減しようという話がありましたよね。私はその時、これまでの世代が引き起こした問題が後の世代に負担としてまわってきていることを実感しました。この地球の未来のため、そしてこれからの若い世代のために、できる限りのことを実行していく覚悟です。

今後の展望

–今後の展望について、お聞かせ願えますか?

食品ロス削減の取り組みは、現在茨木キャンパスにおいてのみ行っておりますが、次のステップとして、本キャンパスだけでなく、学校法人藍野大学の他キャンパスにも活動の範囲を広げていきたいと考えています。

そして、今後は茨木市内の他大学や地域にも私たちの活動の輪を広げ、より多くの人々に食品ロスの問題について認識を広めていきたいと考えております。このため、昨年茨木市との連携会議で提案を行い、私たちの活動を広めるためのポスターを作成しました。これらの取り組みを一層活性化させ、今後は茨木市とも協力して、食品ロス削減の推進を共同で進めていく予定です。

–いろいろな大学や市を巻き込んで広げていくということですね。

そうです。今年の11月に、茨木市が主催する環境フェアへの参加が予定されており、その際には「食品ロスクイズ」という企画を実施いたします。この取り組みを通じて、茨木市の市民、特に子供たちに食品ロスについての理解を深めていただくことを目指しております。

–岡山さんの考える「知ってもらうことの意義」、そして食品ロス削減に向けて私たちができることを教えてください

どんな活動をするにしても、課題についてまずは皆が認識することが不可欠であると考えます。

例えば、コロナ禍以前に学生たちは、新入生歓迎会などを居酒屋で開催していました。その際、食事を注文し、食べきれずに残すこともあったのではないでしょうか。

これは悪気があるわけではなかったと思いますが、残った食事について考えたり、罪悪感を抱いたりする機会はあまりありませんでした。しかしながら、食品ロスの問題について十分に知識を深めることで、注文の仕方が変わる可能性があると思います。そして、最終的には世界と日本の食糧事情や食品ロスが与える影響についての理解を深めてほしいと願っています。

その次に、知識を実践に移すことが重要です。難しいことから始めるのではなく、身近な行動から始めるのが良いと思います。具体的には、冷蔵庫の中身を見て、不足しているものだけを買いに行くこと、外食の際には食べられる量だけを注文することなどが挙げられます。

身近なことから、小さな一歩を踏み出すことで、食品ロス削減への貢献が可能です。