SDGs 大学プロジェクト × Heian Jogakuin Univ.

目次

平安女学院大学の紹介

平安女学院大学は、約150年の伝統を持つキリスト教の伝統校です。

本学は、「知性を広げ、望みを高くし、感受性を豊かにし、そして神を知らせる」を建学の精神に掲げ、地域社会と国際社会に貢献する人材の育成を目指しています。

現在本学は、国際文化観光都市・京都の真ん中で、観光、語学、ホスピタリティを学ぶ「国際観光学部 国際観光学科」(京都キャンパス)。

自然や子どもに囲まれたキャンパスで保育士や幼稚園、小学校・中学校教諭を目指した学びに取り組む「子ども教育学部 子ども教育学科」(大阪高槻キャンパス)の2学部2学科からなっています。

それぞれの分野において、専門的な学びとともに、幅広い教養や社会人としての基本の力を身につけることに大きな重点を置いています。

一人ひとりを大切にする少人数教育と個人指導を大事にし、入学時に抱いた「できればいいな」「なりたいな」という希望を「できる」「なれる」に変える教育を大学全体で推進しています。

地域連携センターの活動内容

– 地域連携センター設立のきっかけと活動内容について教えてください。

地域連携センターは、本学と地域をつなぐ窓口としての役割を果たすとともに、教員や学生の地域研究活動と産学連携を推進するために設立しました。

平安女学院自体、約150年の歴史を誇っており、地域との結び付きが強い教育機関です。

地域の皆さまから本学の学生に対して貴重な機会をいただいたり、一方で本学も地域へ足を運び、双方向の協力関係を築いております。この双方の懸け橋としての役割を果たすのが、地域連携センターの使命です。

加えて、本学の教員陣も個々に地域との強いつながりを有しており、そのつながりを大学としてどうサポートし、学生の教育へどう反映させていけるのか、また、研究者としての教員の立場からどう研究につなげていくことが可能なのかという部分も含め、それぞれをサポートしていくのが本センターの役割であると考えています。具体的には、地域との協定を締結する際や学生がボランティア活動に従事する際に、本センターが調整役として関与している他、学生参加のイベントの企画や調整も行っています。

そのような中で、本センターは関わる人すべてが笑顔になり、楽しみ、片方に負担がかかり過ぎないよう、バランスの良い関係で連携を図れるように導くことが重要な役目だと思っています。

ですので、企業、自治体、そして森の京都DMO( 一般社団法人森の京都地域振興社 )など、多岐にわたる団体から本センターへお声かけいただいた際には、相手方と学生双方の思いを的確に受け止め、調整を行うことを意識しています。

– 連携においては、企業側が期待するものと学生が期待するものにはある程度違いがあると思いますが、両者にとって良い関係となるような調整を実現するポイントはどこにありますか?

私は、学生のことをよく見ることが大切なポイントだと考えます。学生の持つ能力やスキルは人によって異なりますので、連携先・学生双方にとって良い関係で連携をしていくためには1人1人の性格ややりたいことに合わせて連携先と学生を繋げていく必要があります。ですので、本センターでは1人1人の学生の性格ややりたいこと、強みなどをあらかじめ把握した上で連携先からいただくお話を伺っています。

また、学生にとって少しチャレンジが必要な場面では、チャレンジする学生にとって成長できるようなサポートも本センターで行うことでうまく連携が行えるようにしています。

さらに、一度協力関係を築いた後も、その関係を持続させていくことは簡単ではありません。本センターでもそうした課題に何度も直面していますが、私はたとえ細く長くでも、持続可能な形で関係を継続させていくことを目指しています。

それこそ将来的には仕事としてではなく、少し肩の力を抜いてふとしたときに会いに行けるような関係性を築くことが理想にはなりますが、一つ一つの付き合い方を大切にしてきたことで、実際に繋いだ後に会いに行ってきましたといった声をいただくこともあるので、こうした良い関係性は今後も構築していきたいです。

(*1)DMO…観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光資源に精通し、地域と協同して観光地域作りを行う「観光地域づくり法人」のことで、「Destination Management Organization」の頭文字をとって「DMO」という

地域貢献活動における企業との連携

– 具体的な連携活動についてお伺いします。企業との連携活動ではどのようなことをされていますか?

企業との連携においては、様々な形で地域企業とのかかわり合いを持っています。

森の京都DMO主催のツアーへの参加

「森の京都DMO」との連携の一環として、JR西日本が運行するQRトレイン(*2)のツアーに、本学のアグネスアテンダント委員会(*3)の学生がアテンダントとして参加しました。

このツアーは電車を貸し切って通常とは異なる区間を周り、森の京都エリアの魅力が楽しめるツアーで、学生たちは事前に、お客様に長旅を楽しんでいただく方法を考え、当日のアテンド業務に臨みました。

当日はお客様との接し方に悩む様子も見受けられましたが、多くのお客様とのコミュニケーションを通じて、学生たちにとっては貴重な経験を積み、大きく成長する機会となりました。

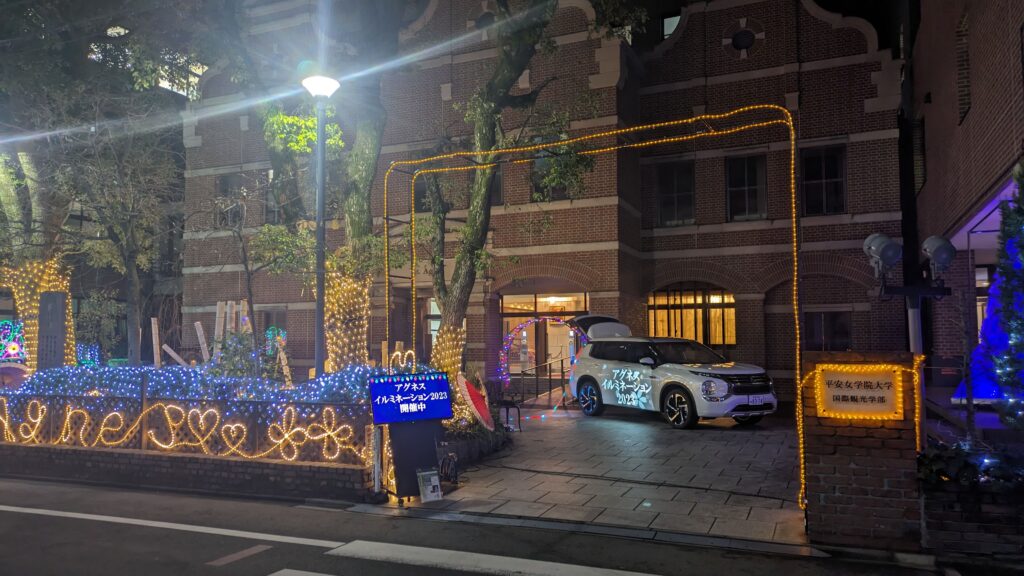

アグネス・イルミネーションでの連携

本学には毎年実施される学生手作りのアグネス・イルミネーションというイベントがあります。

このイベントは2005年から始まり、2024年で19回目を迎えます。アグネス・イルミネーションは、本学の国際観光学部の学生が中心となり、教職員と協力し、業者の手を一切借りずにデザインから制作、そして装飾に至るまで一貫して行っております。

また、毎年 委員会で決められたテーマに基づいて異なるデザインが制作されるため、京都市民はもちろん、全国の観光客の皆様からも注目をいただいており、代々途切れることなく続いております。

また、2019年に本学が「再エネ100宣言 RE Action」に参加したことを受けて、2020年からは京都市、三菱自動車工業株式会社、京都三菱自動車販売株式会社との協力を得て、再生可能エネルギー由来の電力を使用したイルミネーションを開始しました。

▼再エネ100宣言 RE Actionについてはこちら 再エネ100宣言 RE Action 市内宣言団体との協働

スポーツコミュニケーションKYOTO株式会社との連携

2023年11月24日に、京都を拠点とするプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」の運営を担当するスポーツコミュニケーションKYOTO株式会社と、私たちの大学は包括的な連携協定を締結しました。この協定により、スポーツをコミュニケーションの手段として位置づけ、相互連携による地域活性化を推進するための取り組みが始まりました。

本学の国際観光学部の学生は、地域への貢献活動の一環として、スポーツ観戦やスポーツに関連するイベントの運営、ボランティア活動などに参加しております。これにより、学内での学習だけでは得られない貴重な経験を積むことができ、学生の成長と地域の活性化の両方を促進することを目指しています。

さらに、ここで述べた事例以外にも、さまざまな連携事例が存在します。企業と連携を深める中で、女子大学とは一見関連性がないように思われる領域でも新たな連携の機会を見つけることが、非常に興味深いと感じております。

(※2)QRトレイン…「森の京都」の上質なコンテンツ(自然・食・文化)をイメージした 「Quality (上質な)and Relaxing(くつろいだ気分にさせる)」と、車内で情報発信手法として活用する QR コードに掛けて名付けられたラッピング電車のこと

(※3)アグネスアテンダント委員会…平安女学院大学の国際観光学部で「おもてなし」「マナー」「国際儀礼」などを学んでいる学生が運営・活動し、身だしなみや立ち居振る舞いを磨きながら、学内外のイベントで受付、お客様の誘導などを行う学生からなる委員会

地域貢献活動における地方自治体との連携(京都・奈良)

– 京都府・奈良県をはじめとした地方自治体との連携活動ではどのようなことをされていますか?

こちらも、様々な形で多岐にわたる連携を行っています。

京都府での連携

京都府と本学の連携の一環として、京都府南丹広域振興局が窓口となり、本学と共同で、「ぱくぱく京都丹波」というインスタグラムアカウントを開設し、京都丹波地域の観光資源の魅力を発信しております。この取り組みにおいて、食、観光、体験などのおすすめ情報を積極的に発信しています。

また、綾部市との連携においては、「綾部夢(ドリム)ライト」というイベントを開催し、まちなかの冬の魅力を引き立て、地域の活力向上と経済の活性化を目指しています。具体的には、あやべグンゼスクエアと隣接する市道街路樹にイルミネーションを装飾し、点灯することで、地域貢献活動に取り組んでいます。

さらに、京都市との協力において、再生エネルギー100%の電力を使用したアグネス・イルミネーションを開催しています。今年度では、親子向けのイベントとして、子供たちが制作したミニクリスマスツリーを100%再エネルギー電力で点灯させる企画も実施し、子供たちに再生エネルギーについて学ぶ機会を提供しました。これらの活動は、地域に密着した大学として、地域連携活動を積極的に展開している一環です。

京都府で各機関が協力し合って積極的に観光を進めている「森の京都DMO」との連携協定を通じて、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、綾部市、京都市京北地域と連携し、魅力発信や商品開発などの活動を行い、当該エリアの活性化を促進しています。

奈良県での連携

奈良県において、大和茶の産地である大和高原北部におけるプロモーション活動を通じて、近畿農政局、奈良県、奈良市、山添村との連携を強化し、さらなる協力を図っております。また、五條市は柿の生産量が日本一であることから、2022年に地域連携協定を締結し、柿のプロモーション活動を開始し、積極的な活動を展開しております。

また、私たちの大学は、様々な地域と連携しながら地域貢献活動を行っております。詳細については、大学の学生と教員が運営する「St.Agnes’Blog」という大学ブログをご覧いただければ幸いです。

– さまざまな地域連携を重ねる中で、印象に残っていることはありますか?

やはり、学生が地域連携活動に参加し、その過程で成長していく姿は非常に印象的でございます。

初めに興味を持って参加していただいた地域貢献活動が、活動を重ねることで地域への思いを深め、何気ない活動が学生自身の卒論のテーマになったり、学生のライフワークとして結び付いて、その過程で笑顔で楽しんで取り組んでいる様子を目にすることが、私自身にとって非常に感動的です。

また、最初は恥ずかしさから地域の方とのコミュニケーションが難しかった学生が、学外での地域連携活動を通じて、自分の声を積極的に発信し、連携活動に独自のアイデアを盛り込むように成長していく様子を目の当たりにすることで、学生の成長を強く実感する機会もありました。

このように、地域と学生双方にとって有益なマッチングが実現した際には、地域連携センターにおいて貢献できたことを誇りに感じ、それが私自身の仕事におけるやりがいやモチベーションの源となっております。

▼St. Agnes’ Blogについてはこちら 学生と教員で運営する大学ブログ「St. Agnes’ Blog」

学生が一番輝けるような地域連携活動を実現させたい

– 学生さんの中には新しい挑戦に対して臆病になってしまい、一歩踏み出せないという学生もいると思うのですが、そういった学生さんに対して地域連携センターが意識していることがあれば教えてください。

おっしゃる通り、本学の学生の中にも、積極的に地域連携の取り組みに参加する学生がいる一方で、きっかけがないと動けない学生もいます。こういった学生に対しては、私が声をかけたり、ポスターなどで募集を広めるなど、主体的なアプローチできっかけを提供しております。

ただし、地域連携活動も、活動の意義を理解しないと、やらされている感が出てしまうという側面を持っています。ですので、声をかけるだけでなく、授業と連携させ、学びと結びつけることで、学生が楽しみながら参加できるような仕掛けづくりに注力しています。

また、私は地域連携センター長でありながら、教員でもあります。そのため、日常的に学生とのコミュニケーションを大切にし、学生の考えや思いを聞くことで、彼女らが何に魅力を感じるのかを常に把握しようとしています。

大学生活の4年間は学生にとって、最も輝くべき時期であり、力を発揮できる素晴らしい期間だと考えています。そのため、大学内の資源や利点を最大限に活かし、学生自身が輝けるような連携活動を実現したいと願っています。

同時に、学生たちには積極的に地域と関わり、大学での学びを実際の現場で活用してほしいと思っています。何よりも、地域の方々とコミュニケーションを図ることによって、人間的にも成長していただければ幸いです。

今後の展望

– 最後に、今後の展望を教えてください。

地域連携センターでは、学生が笑顔で輝けるような地域連携の形を積極的に模索し、追及していきたいです。

さらに、地域連携活動を通じて、地域と学生との強固なつながりを築き、このつながりが持続的に維持されることで、地域の活性化に寄与するものと考えております。

また、教員の専門知識を積極的に地域連携に活用し、学生が自己主導的に学びを深める姿勢を養い、学生の成長と共に地域の皆様と協力して地域貢献活動を推進してまいります。