SDGs 大学プロジェクト × SOKA Univ. -Part 4-

創価大学経営学部の野村ゼミでは、企業評価と環境問題をテーマに、衣料品のアップサイクルと食品ロス改善といった実践的なプロジェクトを行っています。直近では、2024年3月に開催されたオープンキャンパスで記念品として配布する「アップサイクルハンカチ」製作プロジェクトに取り組みました。

今回は、野村佐智代教授とゼミ生の中川貴裕さん、友森光江さんに伺った野村ゼミの取り組みについて紹介します。

目次

創価大学の紹介

創価大学は、1971年、東京都八王子市において開学した私立大学です。本学は、「人間教育の最高学府たれ」「新しき大文化建設の揺籃たれ」「人類の平和を守るフォートレス(要塞)たれ」という3つの建学の精神のもと、地球社会の課題と向き合い、平和の実現に挑戦する「世界市民」の育成に取り組んできました。

現在の学部は 8学部10学科 が設置されています。2026年4月には「経済経営学部 ビジネス学科(仮称)」「理工学部 グリーンテクノロジー学科(仮称)」「理工学部 生命理工学科(仮称)」(※)の開設を目指し、準備を進めています。学部生、大学院生を含めた約6,500名の学生が、本学で学んでいます。

(※)設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります。

本学は、2021年に創立50周年を迎えるにあたり、新たな10か年の中長期計画として、「Soka University Grand Design 2021-2030」を策定しました。4つの重点テーマの1つにSDGsが掲げられ、「価値創造を実践する『世界市民』を育む大学」をテーマに、全学的なSDGs推進活動で、「誰も置き去りにしない」地球社会の実現に取り組んでいます。

創価大学 経営学部の紹介

創価大学経営学部は、1976年4月に開設されて以来、「人間主義経営」を理念として掲げ、社会の第一線で活躍するリーダーの育成を目指しています。「人間主義経営」とは、生命尊厳の観点から、社会における人間の行動、組織活動を通して様々な社会的課題に挑戦し、世界と人類の平和に貢献する組織経営です。

経営学部において、企業評価と環境問題をテーマに扱っているのが野村ゼミです。環境問題や環境経営、ESG投資について理論的に学習し、衣料品のアップサイクルと食品ロス改善といった実践的なプロジェクトを行っています。直近では、2024年3月に開催されたオープンキャンパスで記念品として配布する「アップサイクルハンカチ」製作プロジェクトに取り組みました。

今回は、野村ゼミの活動について、野村佐智代教授とゼミ生の中川貴裕さん、友森光江さんにお話を伺います。

野村ゼミの実践的プロジェクト「ふくのきもち」「まもるカフェ」

――創価大学経営学部野村ゼミの活動内容を教えてください。

野村佐智代 教授(以下、野村教授):ゼミでは、私の専門分野である「環境マネジメント」と「企業財務」の観点から、財務的な視点だけでなく、環境問題への取り組みなど社会活動的な視点からも企業を評価する方法を研究しています。専門書の輪読やディスカッションといった理論的な学習のほか、実践的なプロジェクトにも力を入れています。

数年前から行ってきた実践的なプロジェクトは大きく2つです。1つが、衣料品の環境問題解決を目的とした「ふくのきもち」プロジェクト。もう1つが、食品ロス改善を目的とした「まもるカフェ」プロジェクトです。どちらのプロジェクトも、単年度で終わってはサステナブルではなくなってしまうため、同じテーマでアップデートを繰り返しながら継続的に取り組んでいます。

――「ふくのきもち」プロジェクトについて教えていただけますか?

野村教授:廃棄予定の衣服からTシャツを製作・販売する、4期目を迎えたプロジェクトです。廃棄予定の生地からできた環境にやさしい服を学内で販売する取り組みと、学内で回収した衣服をオープンキャンパスや創大祭(学園祭)といった学内行事で使用するTシャツにアップサイクルする取り組みの2軸で活動を進めています。

2023年度に開催された第2回SDGsグッドプラクティスでは、当ゼミの取り組み「学生団体が作製するTシャツを環境に配慮したTシャツに!」が、タイプB(優れたアイデア)優秀賞を受賞しました。

――次に、「まもるカフェ」プロジェクトについて教えていただけますか?

野村教授:過去のゼミ生が「食品ロス」を研究テーマに、「自分たちにも何かできないか」とプロジェクトを起こしてから9年ほど続いている活動です。具体的には、学生が自宅で余っている食品を持ち寄り、その材料で何が作れるかを参加者全員で考え、作り、食べるという、学生が手軽に食品ロス削減に取り組めるイベントを企画し、エコプロ(東京ビックサイトで開催される環境展)で紹介したり創大祭に出展してきました。「まもるカフェ」プロジェクトの取り組みは、「ふくのきもち」プロジェクトと同様、2023年度のSDGsグッドプラクティスにてタイプA(貢献度の高い取り組み)優秀賞を受賞しています。

2023年の創大祭では、「まもるカフェ」で八王子市にあるオーガニックカフェの有機豆を使ったコーヒーを販売しました。「まもるカフェ」という名前ですが、実際にカフェのようにコーヒーを提供した取り組みははじめてでした。環境にやさしい豆を使用したコーヒーだけではなく、エコな紙コップや、コーヒー豆の搾りかすが配合されたバイオプラスチックからできたタンブラー(ゼミ生がデザイン)と一緒に販売するなど、容器にも配慮することでサステナビリティに貢献しました。

駅で回収された衣服をハンカチに 「アップサイクルハンカチ」プロジェクト

――直近のオープンキャンパスで配布した「アップサイクルハンカチ」製作プロジェクトについてお聞きしていきます。本プロジェクトの活動経緯を教えてください。

野村教授:積極的にSDGs推進に取り組む本学が配布する記念品は、より環境や社会課題に配慮したものであることが望ましいということで、本学のアドミッションズセンターより、日頃から関連深いプロジェクト活動を行っている当ゼミにお声がけがありました。それを受け、「ふくのきもち」プロジェクトの派生の取り組みとして挑戦しました。

――本プロジェクトは、どのように進んでいったのでしょうか?

野村教授:アドミッションズセンターから声がかかった後、駅で回収した衣服を手ぬぐいにアップサイクルする活動をしているオールユアーズに、記念品ハンカチの共同作製を依頼しました。オールユアーズとは、昨年のエコプロで同社の商品を販売したり、サステナブルファッションに関するセミナーをしていただいたりしたことから、以前より当ゼミとはやり取りがあったのです。

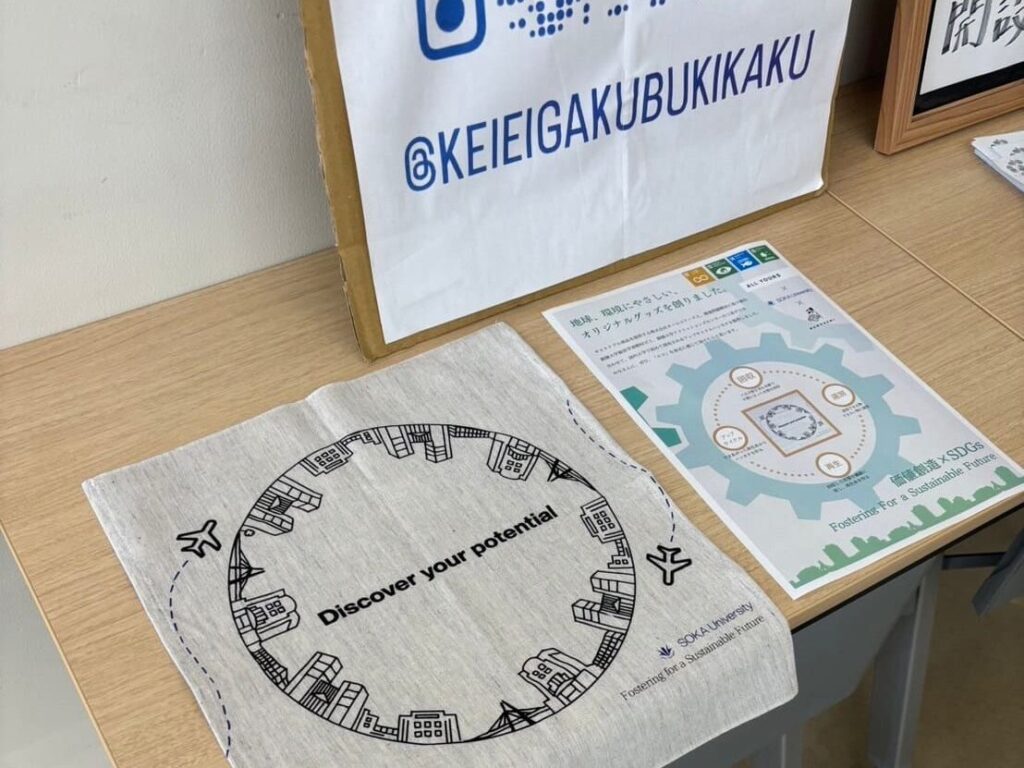

ハンカチや包装のデザインを当ゼミの学生が担い、大学アドミッションズセンターやオールユアーズと綿密に連携しながら、記念品ハンカチを仕上げていきました。

――「アップサイクルハンカチ」は、具体的にどのような過程でできるのですか?

野村教授:JR八王子駅を含む中央線の各駅から回収された不要な衣服が、紡績会社を通じて再生糸化され、その蘇らせた糸を使って、オールユアーズが手ぬぐいハンカチを製作しています。当ゼミがオリジナルデザインをハンカチに反映させることで完成しました。

――「アップサイクルハンカチ」のデザインのポイントを教えてください。

中川貴裕さん(以下、中川さん):私は、今回のプロジェクトでハンカチのデザインをメインで担当したのですが、デザインとしては、創価大学の多様性を表現するために、飛行機のマークで世界に羽ばたくグローバル市民を表しています。また、大学の建物をサークル上に配置したデザインで、地球を表現したのもポイントです。

――オープンキャンパスで配布したとのことですが、反響はいかがでしたか?

野村教授:本学を志望している来校者からは、大学の建物がモチーフになっていてモチベーションが上がるという声があったり、サステナブルを意識していて好感を持てるといったポジティブな意見があったりしました。

また、海外を含め各所で活動している卒業生にも配布する機会があったのですが、大学の建物、後輩が作製したものというところから大学時代を懐かしんだり、「辛いこともあるけどがんばろう」と励まされたりしたという声も聞いています。

産学連携で痛感した、さまざまな意見をまとめながらプロジェクトを進める難しさ

――「アップサイクルハンカチ」製作プロジェクトで大変だったことはありますか?

中川さん:ハンカチのサイズや色などの条件が限られた中で、大学のコンセプトを表現したデザインに落とし込む必要があり、何度もデザイン案を練り直したのは大変でした。また、野村ゼミとアドミッションズセンターの中で1つにまとまったデザインをオールユアーズに提出すると、技術的に実現が難しいとわかり、再修正しなければいけないこともありました。

このように、アドミッションズセンターやオールユアーズとのやり取りが多数あり、その都度タスクが発生しましたが、ゼミメンバーと協力・連携しながらプロジェクトを進めていきました。

加えて、実務的なデザイン業務に携わることは初めてだったため、オールユアーズのご担当者に指導してもらいながら、一からデザインアプリの使い方や入稿方法を習得したのも苦労した点です。実はプロジェクト期間中に留学に行っていたので、これらの対応を海外から行うこともあり、大変だったことが思い出としても残っています。

――本プロジェクトで印象に残っているエピソードを教えてください。

友森光江さん(以下、友森さん):オールユアーズのご担当者から言われた「伝えたいことは1つしか伝えられない」という言葉が印象に残っています。今回のプロジェクトは産学連携だったので、大学アドミッションズセンターの意向とオールユアーズの企業視点がある中で、野村ゼミが本当に伝えたいことは何なのか、その言葉から考えさせられました。

忍耐強くやり遂げた経験は自信に

――「アップサイクルハンカチ」製作プロジェクトではどんなことを学びましたか?

中川さん:これまでも企業や大学とプロジェクトをすることはありましたが、実際に予算を組んで一からデザインに参画したことははじめてでした。その分、プレッシャーや責任感を感じましたが、いろいろな人の意見を吸い上げながら、アップサイクルの工程に携わることで、経営学的な学びを得るとともに、より大きな達成感を味わえたと思います。

友森さん:今回の活動で感じたのは、時間は有限だということです。どれだけこだわりを持っていても、納期内に仕上げないと意味がないというビジネス的な視点を学びました。また、就活やゼミ以外の他の活動をしながら今回のプロジェクトに挑んだため、忙しいなかでもプロジェクトを両立させられたのは、今後社会に出てからも活かせる経験になったと思います。

――野村教授からみて、学生たちの成長を感じたポイントはありますか?

野村教授:もともと活発に学び活動する学生たちでしたが、今回のプロジェクトではアドミッションズセンターやオールユアーズなど、大人とのやり取りが特に多くあったので、忍耐強くやり遂げる力がついたと思います。また、やり遂げた成功体験によって、本人たちの自信にも繋がったのではないかと思っています。

――野村ゼミでの活動を経て、社会に出ていく学生たちに期待することはありますか?

野村教授:一番は、変化の担い手になってほしいということです。SDGsのテーマは社会を変革していくことですので、一人ひとりがどんなに小さなことでも良いので、社会に変化を起こしていく人になってもらいたいです。それと、指導教官として卒業後も関わったすべての学生が幸せになってほしいと願っています。

学内で回収した衣服からアップサイクルを実現することに挑戦中!

――野村ゼミの今後の展望を教えてください。まずは、食品ロスに関する活動の展望を伺えますか?

野村教授:食品ロス削減の活動では、新3年生の代が新しい取り組みの構想を立てています。1つが、家庭内で出た生ごみを土などと混ぜることで分解させ、栄養豊富な肥料に生まれ変わらせる「コンポスト」です。他の学部とも連携しながら、学内でコンポストの普及に取り組んでいけたらと思います。

もう1つが、食糧支援と食品ロスの削減という2つの目的から、個人で余らせている食品を必要としている人に寄付する「フードドライブ」です。食品衛生上の問題など、現時点では学内での実現のハードルが高いのですが、「どうしたらできるか」と前向きに考え挑戦したいと考えています。

――次に、衣料品に関する取り組みの展望を教えてください。

野村教授:学内に回収ボックスを設置し、不要な衣服を回収しているのですが、現状集まっているのは400~500枚です。アップサイクルさせるためには最低でも1,000枚の衣服が必要なので、長期的なスパンになるかもしれませんが、回収した衣服のアップサイクルを1度は実現させたいと思っています。

また、学内の学生団体と連携し、環境問題を啓蒙するエコなTシャツを製作・CO2排出量に換算していくことで、大学の2050年カーボンニュートラル達成にも貢献していけたらと思っています。