SDGs 大学プロジェクト × Seikei Univ.

目次

成蹊大学の紹介

成蹊大学は、東京都武蔵野市にキャンパスを構える私立大学です。1912年に創立された成蹊実務学校を源流とし、1924年に池袋から移転してきた吉祥寺のキャンパスで、成蹊小学校、成蹊中学校、成蹊高等学校、大学(経済学部、理工学部、文学部、法学部、経営学部、大学院)すべての児童・生徒・学生が一堂に集い学んでいます。

成蹊大学の学び

LIVIKA(島崎):成蹊大学では、どのような学び方を大切にしているのでしょうか?

成蹊学園サステナビリティ教育研究センター(以下、センター):成蹊大学を設置する成蹊学園では、設立当初より”本物に触れる教育”を大切にしています。その教育実践は、現在、持続可能な社会の実現を目指して提唱されている「ESD(Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育)」に通じています。

LIVIKA(島崎):具体的にどのような取り組みがあるのでしょうか?

センター:例えば、小学校では独自の総合学習である「こみち科」という授業で、植物を育てて収穫し、調理して食べる栽培活動を行っています。中学校では「夏の学校」という宿泊行事で、自然観察のプログラムを実施しています。大学でも多くのプロジェクト型やフィールドワークを取り入れた授業が開講されています。このように本物に触れる体験を通して、自らが感じとったことから問題意識や知的好奇心を生み出していく教育を実践してきました。

LIVIKA(島崎):センターには、成蹊学園と社会を結ぶ役割があるのでしょうか。

センター:そうですね。センターが、小学校、中学・高等学校、大学でのこうした教育実践を「見える化」して学園内で共有・発信するだけではなく、成蹊学園と国内外の人や機関を繋げるハブとしての役割を通じてシナジー効果を生み出したいと考えています。

SDGsに取り組まれたきっかけ

LIVIKA(島崎):SDGsに取り組むきっかけを教えてください。

センター:SDGsが採択されたから諸活動に取り組み始めたということではなく、成蹊学園が実践してきたESD(持続可能な開発のための教育)に繋がる教育活動を活性化させるための指標としてSDGsを活用しています。SDGsを意識することで、身近な問題が世界が抱えている社会問題に繋がっていることを考えながら、様々な活動に取り組むことができます。

SDGs施策の内容

LIVIKA(島崎):センターとして、SDGsに関連した活動をしているとのことですが、具体的にどのような活動をしているのでしょうか?

センター:数多くの企画がありますが、今回は 2つのプロジェクトをご紹介します。

けやき循環プロジェクト

センター:まずは「けやき循環プロジェクト」という活動をご紹介します。

成蹊学園内にあるケヤキ並木の落ち葉を活用して、循環させることを目的として始めたプロジェクトです。現在は、落ち葉を集めて、焼き芋大会や堆肥作りなどの活動を行っています。作った堆肥を使って、学内の花の植え替えも行っています。ケヤキ並木は、武蔵野市の指定天然記念物であり、学園だけでなく地域の方にも愛されている場所なので、近隣地域も含めて環境活動を広げていくことを目指しています。この活動には、小学生、中高生、大学生、教職員が参加しており、交流の場にもなっています。

▼詳しくはこちら けやき循環プロジェクト「落葉集め」を行いました

難民支援の活動

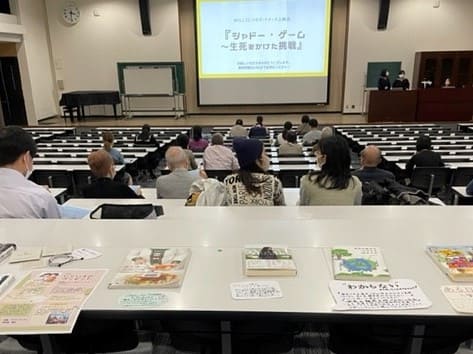

もう1つは、センターがサポートしている学生の活動です。これは難民支援の活動で、成蹊の大学生と高校生がプロジェクトチームを立ち上げ、これまでに、UNHCR難民映画祭の学校パートナーズとして、年2回上映会を学内で開催したり、難民アスリートの写真展を実施したりしました。また、学食で難民に教わったレシピを提供し、その売上の一部を寄付する「Meal for Refugees」という活動も行いました。この活動は、学生・生徒たちが自分たちで企画し、実施しています。

LIVIKA(島崎):難民支援の活動の立ち上げについてお伺いします。最初に声を上げて活動を始めたのは、高校生だったそうですね。その後は、大学生になっても継続して活動しているとのことですが?

センター:そうなんです。当時の高校生が主体となって活動を始めたのですが、そのうちの一人が成蹊大学に進学した今でも活動を続けています。本センターと協力して様々な企画を実施しています。

LIVIKA(島崎):活動を始めるにはある程度のモチベーションが必要だと思います。多くの場合、アイデアは「こんなことをやってみたい」「将来はやりたい」というふわっとしたもので終わってしまいます。しかし、実際に行動に移すためには、そのアイデアに動力源が必要です。

センター:難民支援の活動の場合、最初は個人のアイデアがきっかけでした。学生のアイデアを形にすることができたのは、学生の強い意欲はもちろん、学園として、本センターを設置したことで、こういった取り組みを支援する体制が整ったからだと思います。

▼詳しくはこちら WILL2LIVE Cinema Seikei 「体験型難民week~観て・聴いて・味わって~」のお知らせ

プロジェクトに人を巻き込むためには

LIVIKA(島崎):プロジェクトに人を巻き込むために、どのような施策を行っているのでしょうか?

センター:そうですね、特に施策というわけではありませんが、「けやき循環プロジェクト」では、学園の活動に興味を持っていただいた方や声をかけてくださった方に、気軽に参加していただけるような体制を整えています。これまで、落葉集めには、地域のコミュニティーセンターの方や武蔵野地域のスターバックスの社員の方にもご参加いただいています。センターが開催する講演会やSDGsに関するイベントなども、誰でも自由に参加できるようにしています。垣根を低くして、誰でも気軽に参加できる環境を作ることは大切だと思っています。

LIVIKA(島崎): 他の大学でも同様のインタビューをさせていただいていますが、情報発信や垣根を低くするなど積極的な行動をしているにも関わらず、地域住民や学生を巻き込むことができていないという悩みがあるときいています。他の大学との差をどのようにお考えでしょうか?

センター: はい、地域の方々や学生を参加させるためには、”自分ごと”にすることと、身近に感じてもらい手軽に参加できる活動を提供することが重要だと思います。身近な環境への貢献に繋がることが、人々が積極的に行動する後押しになると思います。

LIVIKA(島崎): そうですね。例えば、「けやき循環プロジェクト」のようなイベントは、地域の方々にも参加してもらいやすく、積極的に行動を起こすきっかけになるのではないでしょうか?

センター: その通りです。この活動は、地域の方々にとって、良く知っている場所で行われるので参加しやすいと思います。それに、交流の場を楽しみに参加される方もいらっしゃいます。普段なかなか出会わない、話さない、異なる世代との交流ができる格好の場となっているようです。

LIVIKA(島崎):学生も参加しているようですが、どのような意義があるのでしょうか?

センター:けやき循環プロジェクトでは、身近なケヤキ並木においても、高木化や近隣住民の落葉処理の負担など様々な課題があることを学生たちに伝えています。自分たちの活動が何のために行われ、どこにつながっていくのか考える機会は、学生たちにとって非常に意義のあるものだと思います。

SDGsを取り入れた後の成果・変化

LIVIKA(島崎): SDGsを取り入れた後の成果・変化についてお聞かせください。

センター:中学校には、2年前に立ち上げた「特別研究グループ」があり、自分たちが通う学校がユネスコスクールに認定された理由や活動内容を調べ上げ、今後も未来に繋げていく取り組みをしています。この取り組みには、大学生や教職員も協力していて、学園内での協働の機会が増えていると感じています。学園の一貫連携教育の取り組みの中でも、ESD活動やSDGsの取り組みが大きな柱となっています。

今後の施策について

LIVIKA(島崎):SDGsを浸透させるために、また社会に良い活動を広げるために、どのような施策があるか教えてください。

センター:大学の観点から言えば、本学には、所属学科の専門教育に加え、自分の興味関心や目的に応じて学修するプログラム副専攻制度があります。このなかにはSDGs副専攻があり、SDGsについて学部・学科の枠にとらわれず学ぶことができます。

▼詳しくはこちら 「シリーズ"SDGs副専攻"科目紹介」(第1回~第4回)を掲載しています

来年度からは 本センター主体の教養科目でSDGsを学ぶ科目が1つ開始される予定です。これによって、SDGsに関する知識や取り組み方をより深く学ぶことができるでしょう。

さらに、大学生がSDGsに興味を持つために、センターでは大学生が参加できるようなイベントや活動の機会を増やしていく考えがあります。これによって、SDGsに関心をもって、目標達成のための取り組みにつなげてもらいたいと考えています。

▼取材にご協力いただいた成蹊学園サステナビリティ教育研究センターはこちら 成蹊学園サステナビリティ教育研究センター(公式)