引っ越し用ダンボールを入手する方法は?適したサイズや選び方、詰め方をご紹介!

本記事では引っ越しで利用する重要な資材、ダンボールについて解説します。手に入れる方法がいくつかあるため、自分や家族に必要な個数を手に入れて、早めに引っ越し準備を始めましょう。

引っ越し用ダンボールを用意する方法、ダンボールや梱包材の選び方のポイント、必要なダンボール個数、ダンボールを用意せずに引っ越しする方法、そして引っ越し完了後に不要になったダンボールを処分する方法を紹介します。

なお、ダンボールは「枚数」とも表現できますが、本記事では「個数」の表現で統一します。

目次

引っ越し用ダンボールを用意する3つの方法

引っ越し用ダンボールは主に3つの方法で用意できます。1つ目は引っ越し業者にもらう方法、2つ目は自分で購入する方法、3つ目は無料で用意する方法です。順番に、荷物が多い人(必要なダンボール量が多い人)〜荷物が少ない人(数個のダンボールさえあればいい人)に適しています。順に紹介します。

引っ越し業者にもらう

引っ越し業者によってはダンボールを無料で必要な個数だけ提供してくれます。引っ越しの見積もりを依頼し、運ぶ荷物の量が判明した後、自宅に必要個数を届けてくれます。

必要なダンボールの量が多い場合、この方法が最も便利です。

例えば引っ越し業界の大手には、アート引越センターとサカイ引越センターがあります(敬称略)。アート引越センターはオリジナルダンボールを用意しており、公式Webサイトには「アートでは訪問見積もりの際、荷物の分量を見極めたうえで適切な量のダンボールをお渡しします。もし足りなくなった場合もご連絡いただいたらすぐに追加分をお持ちしますのでご安心くださいませ。」と明記されています。サカイ引越センターもダンボールを提供しており、公式Webサイトには「ご契約いただいた際に、使用車両によって数量は異なりますが『最高50箱(大小2種類)』まで無料でお渡ししております。」明記されています。

引っ越し業者を決めたら必ずダンボールの提供があるか確認しましょう。無料でもらえるのであれば活用した方がお得ですし、自宅まで届けてもらえるのであれば楽です。

ダンボールの提供についてよくわからない場合も、引っ越し業者に尋ねてみると良いですよ。「アート引越センターさんやサカイ引越センターさんにはダンボールを提供するサービスがあるようなのですが、御社は実施していますか?」など、メールや電話で質問してみてはいかがでしょうか。

公式Webサイトには明記されていなくても提供してくれたり、業者を経由することで格安で手に入れることができたりするかもしれません。業者は引っ越しや荷物運搬の専門家なので、頼ってみると良いアドバイスをもらえます。

自分で購入する

ダンボールは自分で購入することもできます。購入できる場所はインターネットサイト、ホームセンター、規模が大きく多様な商品を取り扱っているドラッグストアなどです。

ダンボールは、組み立て前の状態でも、組み立てても、それなりの大きさがあります。インターネットで購入すると家の玄関まで運んでくれるため、必要なダンボールの量が多い場合は、インターネットサイトでの購入が最も楽です。楽天市場、Amazon、各種通販サイトで購入できます。

有名なニトリと無印良品ですが、ニトリは公式Webサイト限定でダンボールセットを販売しています。無印良品には、ダンボール素材の収納用品が販売されていますが、引っ越しの梱包に必要とするような、単なるダンボール箱は販売されていません。

店舗に足を運んで購入する場合は、可能であれば自家用車で行きましょう。引っ越しに必要とする10〜20、あるいはそれ以上の単位で購入すると大きさも重さもかなりのもの。老若男女問わず運ぶのは大変ですので大量に購入する場合にはあまりお勧めしません。公共交通機関を使ってダンボールを買いに行く場合は、混み合わない時間に移動する、ダンボール購入以外のものは購入できない(購入しても持ち運びができない)、と思っておいた方がいいです。いずれにせよ、数枚あるいはあと何枚か買い足したい、そのような時にホームセンターなどを活用するといいですよ。大量購入には向きません。

以下に、自分でダンボールを購入できる場所を紹介します。

ダンボールワン

ダンボール・梱包業界で5年連続注文件数No.1のサイトです。「ダンボール」「ダンボール 引っ越し」などの用語で検索。

楽天市場 ![]() 「ダンボール」「ダンボール 引っ越し」「ダンボール 引っ越しセット」などの用語で検索。

「ダンボール」「ダンボール 引っ越し」「ダンボール 引っ越しセット」などの用語で検索。

Amazon

「ダンボール」「ダンボール 引っ越し」などの用語で検索。予測変換に「ダンボール (数字)」がありますが、これはダンボールのサイズを示す数字で、ダンボールの3辺を合計した数字です。 例えば宅配便などは、この3辺合計の数字と箱の重量と配送地域で配送料金が決定されます。

Yahoo!ショッピング

Paypay残高を使うこともできます。「ダンボール」「ダンボール 引っ越し」などの用語で検索。

無料で用意する

ダンボールを無料で用意することもできます。スーパーやホームセンターによっては、商品持ち帰りの梱包用にダンボールを溜めている場所などがあります。そこから必要な量だけもらう方法です。

そのようなダンボールは、購入した商品を持ち帰る人のために用意されているため、「自分の引っ越しで必要だから」といって、10〜20、あるいはそれ以上の単位で大量に持ち帰ろうとするのはお店や他の利用者にも迷惑がかかります。あまり大量に持ち帰らないようにしましょう。

数多く手に入れたい場合は、あらかじめお店に相談した方がいいです。週に何度か足を運んで、その都度買い物もして、少し多めに譲ってもらうこともできるかもしれません。

ただし、ホームセンターなど、新品のダンボールを販売している店に対して「ダンボールをください」と頼むのは、お店側からすると「店で販売しているものを買えばいいのでは?」と思われてしまうかも。生鮮食品スーパーなど、新品のダンボール資材を販売していないようなお店から譲ってもらえないか、計画してみましょう。いずれにしても多い数量を手に入れるのであれば、お礼にそこで生鮮食品を購入している姿を見せるなど、ダンボールをいただくことに対するお礼をした方が双方にとって気持ちのいいやりとりが成立します。

市区町村のゴミ捨て場に捨てられるダンボール込みなどは、資源ごみ「古紙」に該当し、持ち帰りを禁じている自治体がほとんどです。持ち帰らないようにしてください。

東京都港区の例を紹介します。同区は平成21年6月に「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の一部を改正しました。これにより同区は持ち去り行為をした者に対して、やめるよう命令することができます。そしてこの禁止命令を受けてもなお持ち去り行為をした者に対して、20万円以下の罰金を科すことができます。

引っ越し用ダンボールと梱包材の選び方のポイント

引っ越し用ダンボールを調達する前に、ダンボールの選び方や使い方、梱包材の選び方も紹介します。もう調達した人にもぜひ読んでいただき、「買い足した方がいいかも」と思うものがあればぜひ早めに買い足してくださいね。

ダンボールや梱包材は何を選ぶかも大切ですが、ポイントは量です。引っ越し準備の梱包中に途中で資材が尽きてしまうと、作業を中断しなければなりません。物によってはコンビニでの買い足しもできず、数日作業を中断しなければならないことも。

どの資材も「少し多いかな?」と思う程度の量を準備しておくと、作業が順調に進みます。

ダンボールの選び方

まず知っていただきたいこととして、ダンボールにはいくつかのサイズがあります。販売場所によって、小中大、SML、60サイズ・90サイズ・120サイズ、などサイズ表記はさまざまです。

「何枚購入すればいいの?」という疑問には次の項目でお答えし、ここではダンボールの選び方を紹介します。

次に、自分の引っ越しに必要なサイズがわからない場合は、小サイズと大サイズの2種類のダンボールを用意しましょう。原則的に、小サイズのダンボールは、本やCD、DVD、食器、割れ物など、重さのあるものに使います。大サイズのダンボールは、かさばるものや大きさのあるものに使用します。

数字で示すと、引っ越しの運搬に使いやすいサイズは箱3辺の合計が100〜140cmのあたりです。140cmを超えると箱が大きくなり過ぎて持ち運びづらく、運搬時に底抜けの可能性も高まります。配送業者は2箱ほどまとめて運ぶこともあるため、極端に大きな箱は使わない方が親切です。自宅での梱包作業中も、箱が大きすぎると部屋の中で保管しづらいです。

最後に、厚みを選べる場合は、小サイズのダンボールは厚みがあるものの方がおすすめです。小サイズは食器など重さがある割れ物の梱包にも適するため、ダンボール自体も厚みがありしっかりしたものの方がいいですよ。

引っ越し業者が提供してくれるダンボールや自分で購入する新品のダンボールは、箱の中に入れた品目を書くための場所があったり、ダンボール自体に柄や模様が入ってなかったりします。しかしスーパーなどで無料で手に入れるダンボールには、柄や模様が入っていることがあります。なるべく柄や模様が過剰に入っていないものを選ぶと、外箱に文字を書きやすく、書いた文字も読み取りやすいです。

梱包材の選び方

ここでは合計4つ紹介します。

1つ目に紹介するのは気泡緩衝材(きほうかんしょうざい)です。いわゆる「プチプチ」などと呼ばれることも多く、エアキャップ、プチプチロールといった名称でも販売されています。これらは食器やガラス製品、ヒビや割れを入れたくない持ち物の梱包に活用できます。ロール状のものと、正方形などの大きさにカットされて100枚単位などで販売されているものとがあります。包みたい持ち物が多い人はロール状のもの、持ち物が多くない人はカットされたものが、使い勝手がいいです。

2つ目に紹介するのガムテープです。ガムテープには布製と紙製の2種類あります。布製の方が値段が高いのですが丈夫で、テープの上に油性マジックで文字を書くこともできます。紙製は安いのですが布製ほどの丈夫さはなく、ガムテープ同士を重ね貼りできず、テープの上に文字を書くことができない素材もあります。どちらも手で切ることができますが、布製は丈夫なので子供がちぎるのは少し大変かもしれません。大人はどちらも難なくちぎることができます。

先にも紹介しましたが、ガムテープは特に、素材よりも量を十分に確保するといいですよ。

3つ目に紹介するのは巻きダンボールです。こちらの記事で使い方を紹介していますが、ダンボールに入れることのできない大きさのもの、例えば楽器、絶対に傷つけたくない家具などを梱包する際に使います。4つ目に紹介するのは油性マジックです。箱の外側に、箱の中身を明記する際に使います。

梱包に必要な道具の選び方

梱包に必要な道具は、ハサミと軍手です。複数人で作業するならその人数分だけあった方が便利です。軍手は、梱包作業時には意外と使わないのですが、普段掃除が行き届いていない家具や家電を動かすときにあると便利です。家具家電を動かす際のサポートとして軍手を使うのであれば、ゴムいぼの滑りにくい加工がされたものを用意しておきます。ゴムいぼ加工などがされていない綿100%だけの軍手の場合、家具家電の移動や梱包ついでにホコリを拭い取って軽い掃除ができます。

あったら便利な道具や備品

ここでは、筆者が実際に引っ越しで使用した、けれど、一般的にはあまり使われないかもしれないものとその使い方を2つ紹介します。

養生テープ

塗装やリフォーム現場などで使われる、緑色のガムテープのようなもので、貼って剥がせるテープです。家電のコードを家電本体に貼り付けたり、家具家電から外したパーツをビニール袋にまとめて入れて、家電本体に貼り付けることができます。

また、洋服を入れているプラスチックの引き出しケースに貼り付けて、引き出しを開けることができない、引き出しが飛び出さないようにして、プラスチックの引き出しケースそのまま剥き出しで運んでもらいました。新居ではプラスチックの引き出しケースの周囲を濡れた雑巾で拭いて、テープを剥がしてそのまま設置しました。汚れなどが気になる方にはおすすめしませんが、細かいことを気にしないかつ引っ越しの梱包時間を短縮したい人はお試しください。しかし養生テープで止めただけ、なおかつ剥き出しでプラスチックケースを運搬すると、破損する可能性は非常に高いです。筆者は、派手に割れることはないだろうと考え、しかし派手に割れてもヒビが入っても構わないためこの方法を選択しました。

45リットル程度以上の大きさの新品のゴミ袋

本や雑誌などの紙製品や、ダンボールの中身が絶対に濡れてほしくないものを梱包する際に、ダンボールの中にゴミ袋をかけて、その中にものを入れて梱包しました。

引っ越し後の開封作業の時にそのままゴミ袋として使用できるため便利です。

いずれも真似をしていただく場合は、自己責任でお願いいたします。筆者および当Webサイトでは、真似いただいた場合の結果に責任を負いかることをここに明示いたします。あらかじめご了承ください。

ハンディラップ

ハンディラップは、様々なものを梱包したり結束させて保管したりする際に役立つ、頑丈な梱包用のストレッチフィルムです。

ダンボールややコード類など、かさばりやすいものを簡単にまとめることができます。

また、ラップで巻くことで表面積が広くなるため、キツく梱包しても傷がつくことがなく、外した後にべたつかない点も大きなメリットです。さらに、端が探しやすく手で引っ張って簡単に切れるので、何度も使う場合でもストレスなく使用できます。

梱包資材を安く置き換える選び方

ここでも、筆者が実際に実施した、梱包資材の置き換えを紹介します。本項目で紹介する内容も、真似をしていただく場合は自己責任で実施いただき、筆者および当Webサイトでは、真似いただいた場合の結果に責任を負いかることをここに明示いたします。あらかじめご了承ください。

気泡緩衝材は、わらばんし(藁半紙)や新聞紙など、紙を活用する置き換えができます。

河童橋やIKEAで食器を購入すると、新聞紙で包んでくれたり、セルフサービスで利用する梱包材に新聞紙が用意されたりしますが、ご存知でしょうか。それと同じです。

筆者の持ち物には食器や照明の量が多く、気泡緩衝材が大量に必要であることが見込まれたため、食器は紙で包み、照明はビニール素材で丈夫な気泡緩衝材を使って梱包しました。

食器の梱包にも気泡緩衝材を使った方が割れづらく無難です。しかしカットされた気泡緩衝材は価格が高く、気泡緩衝材自体にそれなりに厚みがあることから気泡緩衝材を使うことで梱包後の食器が大きくなってしまい、それに連動してかさばってしまい、必要なダンボールの量も増えそうだったためこの置き換えを選択しました。

気泡緩衝材を紙に置き換えるメリットは、かさばらないこと。デメリットは、気泡緩衝材よりも保護性が低いこと。絶対に壊したくない、壊れてほしくないものは気泡緩衝材で包んだ方が無難です。しかしものが多くかさばりたくない方、万が一の確率で壊れても仕方がないと思えるものなのであれば、気泡緩衝材の代わりに新聞紙やわらばんし活用する方法もあることをお伝えさせていただきました。

引っ越し用ダンボールの必要個数の目安

ここでは、引っ越しをする世帯の人数に応じて引っ越し用ダンボールの必要個数の目安をお伝えします。しかしダンボールの必要個数は、家の中にあるものの量に連動します。1人暮らしでもものが多ければ大量に必要であり、家族が複数いてもものが少なければ大量のダンボールは必要ありません。

1人暮らし

家で過ごすよりも外で過ごす時間の方が長い、あるいは、家には寝るために帰るだけで家にものはほとんどないよ、という方は、10個前後〜15個程度のダンボールで済みます。

2人暮らし

ものの少ない2人暮らしであれば、20〜30個程度のダンボールで済みます。しかし、2人暮らしが楽しくて暮らしのグッズを色々と購入してしまった、食器も2つずつあるいは来客用も含めて大量に保有している、そのような場合は〜40個、あるいはそれ以上の量が必要なことも。

2人暮らしの2人共、あるいは、どちらかが収集性のある趣味がありものが多い、紙の本が多い、などの条件が揃うと、簡単に40個を超えることもあります。「量が多くなりそうだけど、必要なダンボールの個数なんて全くわからない」と思う方は、業者を呼んで実際に家に見積もりに来てもらうと、必要個数を算出してくれます。

家族複数人

家族が多いほど、必要なダンボールの量は増えます。総合物流日本最大手企業は日本通運ですが、同社は引っ越しサービスも提供しています。その日本通運が実施したアンケート結果によると、引っ越しの時に使用したダンボールが50箱以上になったご家庭は、全体の23%に及んでいます。

ダンボールは、引っ越し準備中に足りなくなる方が大変です。業者から無料でもらう場合でも家に届くまで数日かかることもあるため、家族複数人で引っ越しをする方はぜひ、「50箱なんて必要かしら?うちにはそんなに必要ないのでは?」と思った場合でも、そうおっしゃらず、多めに準備しましょう。ものは意外とかさばります。

引っ越しに適しているダンボールの特徴は?

耐久性があるもの

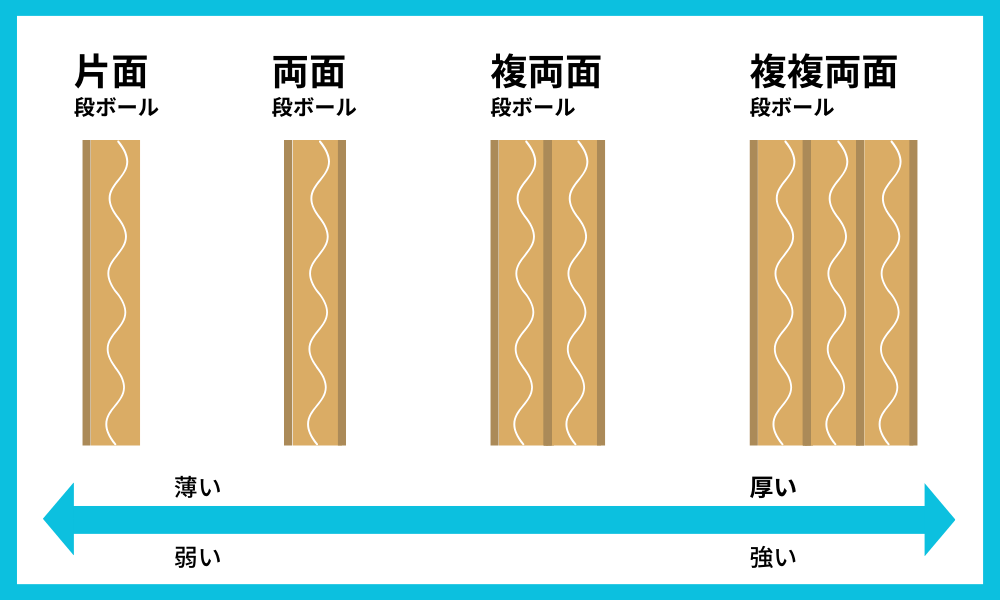

ダンボールには4種類の製造方法があり、製造方法によって耐久強度が変わってきます。

- 片面ダンボール

- 両面ダンボール

- 複両面ダンボール

- 複複両面ダンボール

それぞれの耐久性は以下の図のようになります。

衛生的に問題がないもの

購入した新品のダンボールを使う際は問題ありませんが、スーパーなどからもらってきたダンボールは汚れや臭いがある場合も考えられるため、生鮮食品ではなく加工品が梱包されていたダンボールを使用することがおすすめです。

また、使用済みのダンボールはダニの温床となる恐れがあります。そのため、表面上は綺麗でも長時間保管されたダンボールなどは避けた方がいいでしょう。

持ち手付きのもの

引っ越しの際は、大量のダンボールに様々な荷物を梱包することになります。持ち手付きのダンボールはスムーズに持ち運べるためおすすめです。しっかりと支えられて重さを感じにくいため、重い荷物も比較的楽に運ぶことができるでしょう。

また、商品のお持ち帰り用ショップバッグにも適しています。

引っ越しの際のダンボールの詰め方

1人暮らしの場合

1人暮らしの場合は全て自分の荷物なので、思い切った判断をするチャンスです。断捨離も意識して作業を進めるのもよいですね。

<1人暮らしのダンボール梱包のポイント>

- 先に大型の家具や家電を処分する

- 使用頻度の低いものから梱包する

2人暮らしの場合

スムーズな作業のために、二人の間でルールを設けてから梱包を始めましょう。不要なケンカ防止にもなりますよ。

<2人暮らしのダンボール梱包ポイント>

- ルール(荷物はどちらが梱包するか・ダンボールの置き場所はどうするか)を決める

- お互いの荷物は分けて梱包する

子どもや高齢者がいる場合

足場が悪くなる荷造り作業前に、高齢者や子どもが過ごしやすい空間を確保しておきましょう。搬出経路や危険物の取扱など、安全面に配慮して作業を進めてください。

下の記事では、基本的なダンボールの詰め方から、梱包作業のコツまで詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。

<子どもや高齢者がいる場合のダンボール梱包ポイント>

- 引っ越し準備をする部屋を決める

- 梱包済みダンボールは搬出口に近い場所に置く

- 梱包用品(ハサミなど)は子供の手の届かない場所に置く

▼引っ越し時のダンボールの詰め方についてはこちら 引っ越し準備のダンボール 詰め方完全版!引っ越し好きの整理収納アドバイザーが全て紹介

ダンボールを自分で用意せずに引っ越しをする方法3つ

ここではダンボールの用意が不要な引っ越し作業を紹介します。

引っ越しのダンボールの量を計算して、ダンボールを調達して、そして梱包してダンボールを部屋の隅など邪魔にならないところに積み上げて…引っ越し作業は大変です。なるべく楽に進めることができるとラッキーですね!

全ての梱包を業者に任せるプランを選ぶ

自分ではほとんど何もせず、梱包作業を業者に全て任せるプランを選ぶ方法です。家にものが多いほど業者の作業人数が増えたり、梱包完了までに時間がかかったりしますし、値段も割高です。しかし自分では何もしたくないとか、子供の世話をしながら引っ越し準備をするのはもう絶対に無理、というご家族にはおすすめです。自分は業者への指示出しや、梱包が終わった場所の掃除などに取り掛かることができます。

家具以外の荷物を処分する、家具以外の荷物は旅行用トランクや収納ケースなどにしまう

もともと荷物が少ない人、持ち物にこだわりのない人におすすめの方法です。家具や、絶対に手放したくないもの以外の持ち物を完全に処分して引っ越しに臨む手法です。

ものに執着がない、これをきっかけにミニマリストになりたい、引っ越し後に新しいものを買えばいいからこれまで使っていたものは不要、このような方は、荷物を最小限にすることでダンボールも、ダンボールへの梱包作業もいらなくなります。

(業者がOKであれば)ゴミ袋を活用する

洋服など、ダンボールに入れなくても壊れない荷物をゴミ袋に入れる方法です。使うゴミ袋はもちろん新品。

資材準備が手厚い引っ越し業者が用意してくれる資材に、ハンガーボックスがあります、これはすでにハンガーにかけているコートなどを入れるための梱包資材です。しかし、格安引っ越し業者などはハンガーボックスを用意していないこともあります。そのような状況で、ハンガーにかけたままのコートなどをゴミ袋に入れるのです。全てのコートをハンガーから外して、畳んで、箱にしまう作業が一気に短縮できます。

搬出搬入の作業がしづらいため、業者によってはこの方法は嫌がられたり、しないでほしいとあらかじめ断られたりしますので、先に相談しておきましょう。またこの方法を真似ていただく場合は自己責任で実施いただき、筆者および当Webサイトでは、真似いただいた場合の結果に責任を負いかることをここに明示いたします。あらかじめご了承ください。

引っ越しで使ったダンボールを処分する方法3つ

ここまで読んでいただきありがとうございます。読者の方の大半がこれから引っ越しを控えていらっしゃると思いますが、ここでは引っ越しで使ったダンボールを処分する方法を紹介します。知っておくと、片付けもスムーズに進みます。

地域のゴミ捨て場にゴミとして出す

引っ越し先の自治体のルールに則って、ゴミ捨て場に出す方法です。ダンボールは資源ごみの古紙に該当します。自治体によってダンボールの回収日は異なるため、自治体のホームページなどでダンボールの回収場所や処分方法を確認しておきましょう。

時間がある、費用をかけたくない、使用済みダンボールの保管場所に余裕がある、捨てるダンボールの量が多くない場合におすすめです。

引っ越し業者に回収してもらう

引っ越し業者が回収サービスを提供している場合もあるため、まずは引っ越し業者に問い合わせてみましょう。回収当日に開梱作業が終わっていなくても、その時点で不要になったダンボールだけを回収してくれます。ただ、引っ越しをしてから数か月以内などの機関が設けられている可能性があるため、早めにの処分を心がけましょう。

時間がない、使用済みダンボールの保管場所に余裕がない、捨てるダンボールの量が多い場合におすすめです。

便利屋さんや何でも屋さんに回収してもらう

引っ越し業者が無料で回収してくれるけれど、あえてお金を払って便利屋や何でも屋に回収してもらうメリットは、各家庭まで直接取りに来てくれるだけでなく、ダンボールと一緒に不用品などの処分や買取を依頼できることです。

新居に持ち込んでみて初めて「やっぱり、これいらない」と思うこと、意外とよくあるものです。そのような時に、ダンボールゴミとまとめて不用品を処分してくれるのはありがたいものです。

時間がない、使用済みダンボールの保管場所に余裕がない、捨てるダンボールの量が多い、費用をかけてもいい場合におすすめです。

さらに詳しく知りたい人は、下記の記事でダンボールを効率よく廃棄するコツを紹介しています。

▼引っ越し時の不要なダンボール処分方法についてはこちら 引っ越しで不要になったダンボールを回収してもらえる?回収サービスと廃棄方法について解説

引っ越しの際のダンボールに関するよくある質問 Q&A

20-30個くらいある引っ越しのダンボールは、一気に資源の日に出しても大丈夫?

回収してくれる地域であれば、ルールに従って出せば問題ないです。あまりにも数が多くて心配であれば、各自治体に確認してみましょう。

引っ越しのダンボールは”Amazon”と書いてあるものや、他の引っ越し業者のロゴが入っていても問題ない?

どんなデザインのダンボールでも基本的に問題ありません。注意点するべき点は、耐久性です。古すぎたり劣化が見られるダンボールは、トラブルの元になります。

衣類はしばらくダンボールに入れたまま放置しても大丈夫?

あまりおすすめはできません。ダンボールは湿気を吸収しやすいため、カビやダニが発生しやすい環境です。また風水的にも湿気をと共に悪い気を吸うと言われています。

できる限り、ダンボールは早めに処分するのがよいでしょう。

引っ越し時のライフライン手続きはでんきガス.netがおすすめ

引っ越しのダンボールや資材の手配は、スケジュールや予算と相談しながら決めてくださいね。一見引っ越し料金が割高に見えても、手厚いサポートで作業が最小限で済むこともあります。対して、引っ越し料金は格安だけどダンボールの手配や自分でしなければならない作業が多く、安く済んだけれど時間がかかりすぎ手作業が深夜に至るなんてことも。

また、本記事ではイレギュラーな手法をいくつか紹介していますが、いずれも国内・近距離の引っ越し、かつ、業者さんが了承してくれる場合や自分で納得できる場合に適しています。国外や、国内だけれど遠距離の引っ越しには適さない手法です。実施する場合も自己責任でご判断ください。

引っ越し時、もっと楽にお得にしたい人はでんきガス.net(0120-911-653)がおすすめです。面倒な手続きを無料代行してくれるので、電気やガス・インターネットの手続きがお電話一本で完了します。引越しの負担を軽くしたい方はぜひお電話してみてくださいね。

| 受付窓口 | でんきガス.net |

|---|---|

| 電話番号 | 0120-911-653 |

| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く)

※Web受付は24時間受付 |

▼でんきガス.netについてはこちら

でんきガス.netって?電気やガスの面倒な手続きを無料手配してくれるって本当?