SDGs 大学プロジェクト × Tohoku Gakuin Univ.

目次

東北学院大学の紹介

東北学院大学は、1886年(明治19年)に、押川方義、W・E・ホーイの2人によって創設された「仙台神学校」を起源とし、仙台神学校創設から2年後に彼らの指導に加わったD・B・シュネーダーを加えた「東北学院三校祖」によって礎が築かれました。

その後、1891年(明治24年)に名称を「東北学院」に改称、福音主義キリスト教を基盤として歩み、1949年(昭和24年)に文経学部(4年制、英文学科・経済学科)を持つ大学としてスタートしました。

「仙台神学校」設立当初6人だった学生がいまや学生数約11,000人を抱え、仙台市内の2つのキャンパスを中心に、9学部15学科を学びの場とする東北最大規模の私立総合大学となりました。

東北学院大学は、キリスト教による人格教育を基礎として、広い知識、深い専門の学芸を研究し、知的、道徳的及び応用的能力を身に付けて、世界文化の創造と人類の福祉に寄与することを目的としています。

また、「LIFE」「LIGHT」「LOVE」、すなわち、LIFE=「命(生命の尊さ)」、LIGHT=「光(知識・希望)」、LOVE=「愛(隣人愛)」を建学と教育方針のベースとなる精神に掲げ、地域、社会、世界に奉仕する人間の教育を進めています。

本学では、東北・北海道のみならず、日本全国、世界中を視野に活躍できる人材の輩出を目指しており、本学で学んだ卒業生たちが、教育界・産業界・地方自治体をはじめとする様々な場所(職場)はもとより、地域や家庭においても真摯に奉仕する姿は周囲から高く評価されています。

一方、2011年(平成23年)3月11日の東日本大地震により悲しい経験をしたことから多くを学び、この教訓を活かした取り組みや研究、ボランティア活動において、地域社会との協働による復興に全力を尽くしてきました。

今後も、「震災学」の研究、公開講座、ボランティア活動を通じて、宮城県や仙台市などの地方自治体、また仙台市内をはじめ、東北及び全国の諸大学と協力し、後世の防災・災害対策に活かしてもらうことが被災地におかれた大学の使命であるとの認識のもと、学生たちと教職員が一緒になって取り組んでまいりたいと存じます。

本年(2023年)4月に、仙台駅から徒歩約15分の場所に新キャンパス「五橋(いつつばし)キャンパス」が誕生し、新キャンパスから徒歩約5分の距離に位置する「土樋(つちとい)キャンパス」とともに「1つのキャンパス」(ONECAMPUS)としての学びの場をスタートさせました。同時に学部・学科の再編を行い、4つの学部と5つの学科を新設しております。

この新しい学びの場において、社会に求められる能力の1つとしての数理・データサイエンス・AI分野の強化・拡充を目指すとともに、教養教育センターや既存の学部を含め、時代と地域の要請に応えるカリキュラムを提供します。

東北学院大学は、「地域に奉仕し、地域から信頼される人材を輩出する」という建学の精神のもと、常に前進し、改革し、躍動感あふれる学びを提供し、地域とともに歩んでまいります。

「『食べるSDGs』〜食品ロスの削減 学内パン店との挑戦〜」プロジェクト

今回、「SDGs探究AWARDS2021」の最優秀賞を受賞した東北学院大学の「『食べるSDGs』〜食品ロスの削減 学内パン店との挑戦〜」プロジェクトのお話を伺いました。

取り組むこととなった背景

(青木菜琉美さん)きっかけは、新しく学内にオープンしたパン屋「土樋(つちとい)パン製作所」さんとの協力を通じて、何か共同の取り組みができないかという話が持ち上がったことです。

当初はSDGsに対する意識はなかったのですが、プロジェクトが進行する中で、以前から本学と連携を図っていた河北新報社の記者の方から、「このプロジェクトはSDGsに適合する内容だ」との指摘があり、また、「”SDGs探究AWARDS”というアワードへのエントリーも考えてみる価値があるのではないか」との助言を頂戴しました。チーム内での議論の末、そのアドバイスに従い、アワードへのエントリーを決定することとなりました。

SDGsを念頭に置きながらも、土樋パン製作所さんとの連携を深めていく過程で、地元の素材を使った「地産地消」と「できるだけ捨てないように、できるだけ必要な分を、できるだけ必要な人に」をコンセプトに掲げた「サスティナブレット(※1)」による「持続可能なパン屋」を目指すという理念を大切にされており、同時にSDGsにこの理念がマッチしていたので、土樋パン製作所さんの掲げる理念を大切にした商品開発を考えることにしました。

リンゴの規格外品を材料とするアイデアを選定した背景

商品の開発に取り組むにあたり、果物を材料にしてはどうだろうかという意見が出され議論する中、メンバーの1人から、「祖父母がリンゴ農家を経営しているんだけど、傷があったりして規格外となったリンゴで、商品とならず廃棄されているものが数多くある」という発言がありました。

この事実を知り、チームメンバーが話し合った結果、果物の中でも廃棄される規格外のリンゴを材料にすることは土樋パン製作所さんの理念にもマッチした商品になるのではという意見にまとまり、廃棄される規格外のリンゴを材料に加えたパンを商品化することに決めました。

こうした経緯から、私たちは廃棄されてしまう規格外のリンゴを有効に活用し、新たなパン商品の開発に着手することとなりました。

(※1)サスティナブレット…「持続可能」を意味する「サステナブル」と、パン全てを指す「ブレッド」を合わせた造語。 売れ残ったパン、オーブンなどで焼きムラが出たパンを廃棄せずに材料として使い、もう一度手を加えてよみがえらせるというもの。

土樋パン製作所と河北新報社との産学連携

(菅原朋葉さん)河北新報社さんと本学は2011年に協定を結んで正式に連携を図っており、これまでも様々な事業を互いの連携のもとで成し遂げてきました。

今回、プロジェクトに取り組むうえで、特に情報発信について、SNSやWeb上で記事にする際、読者に関心を引かせるような表現や記事の構成、伝え方についてアドバイスを頂きました。

また、河北新報社さんには、私たち学生と、土樋パン製作所さんが抱える食品ロスに対する思いを簡潔に伝える方法についての指導もいただきました。

特にSNSを通じた情報発信において、短い文章で人々の関心を引きつけることは、私たちのチームにとって極めて重要な課題であり、専門家の視点からのアドバイスは非常に大きな意味がありました。

一方、土樋パン製作所との連携においては、経営者さんと直接お会いする中で、具体的かつ現実的な話を伺うことができました。

具体的には、適切な価格設定や、お客さんの目に留まるパンのビジュアル作りなどの助言を頂き、また価格設定については、ギリギリまで価格を下げるのではなく、「持続可能なパン屋」を目指す土樋パン製作所さんの販売方針として、一定の利益を確保する価格設定を行っており、お客様に食品ロス削減への参加の機会を提供するための工夫や、また私たちが特に重要視している店頭ポップの作り方も教えて頂きました。

このようにして、パン屋の収益向上と顧客満足の両立と共に、農家の持続可能性の向上や食品ロス削減に貢献する「四方よし(※2)」のシステムを構築することができました。

その成果は社会貢献につながるばかりでなく、私たちのプロジェクトチームの満足度も高めることができたと実感しております。

(※2)四方よし…日本では商売繁盛の基本として、「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の「三方よし」が一般的に唱えられている。この「三方よし」に「働き手よし」、つまり従業員への取り組みも加えて評価する考え方を「四方よし」という。東北学院大学が所在する仙台市では、三方よしの取り組みに加え、「働き手よし」への取り組みも評価し、従業員を含めた企業、消費者、地域に貢献している企業を、「仙台の『四方よし企業』」として表彰している。

プロジェクトに取り組む中で工夫したこと

土樋パン製作所と河北新報社との産学連携を通してプロジェクトを進める中で、工夫した部分をお伺いしました。

SNSでの情報発信

(菅原朋葉さん)「勉強会」と銘打ったものは行いませんでしたが、河北新報社の記者の方が取材にお越しいただいた際に、SNS運用のチームのミーティングに記者の方もご参加いただき、ご指導いただきました。

具体的には、記事の内容や写真をご覧いただき、文章の添削を行っていただきました。的確なアドバイスをいただきながら、適切な情報発信に資するミーティングが行われたと考えています。

また、土樋パン製作所さんの店舗運営に関するインタビューを通じて、思いの一端を知ることができました。すると、私たち学生がイメージしていた部分とは異なる側面もありました。そこで、私たちは土樋パン製作所さんの考えを要約し、それを元に記事を作成しました。何度も確認と議論を重ね、河北新報社の記者の方にも記事の添削をお願いし、双方が納得できる形に仕上げました。

新商品としての価格設定

(菅原朋葉さん)土樋パン製作所さんが、本学の土樋キャンパスに隣接する「東北学院大学 ホーイ記念館」の1階に店舗を構えられていることから、本学の学生と一般のお客様の両方がご利用できるため、価格設定の際には、両方の客層を意識して双方ともに手に取りやすい価格にすることを一番に意識して取り組みました。

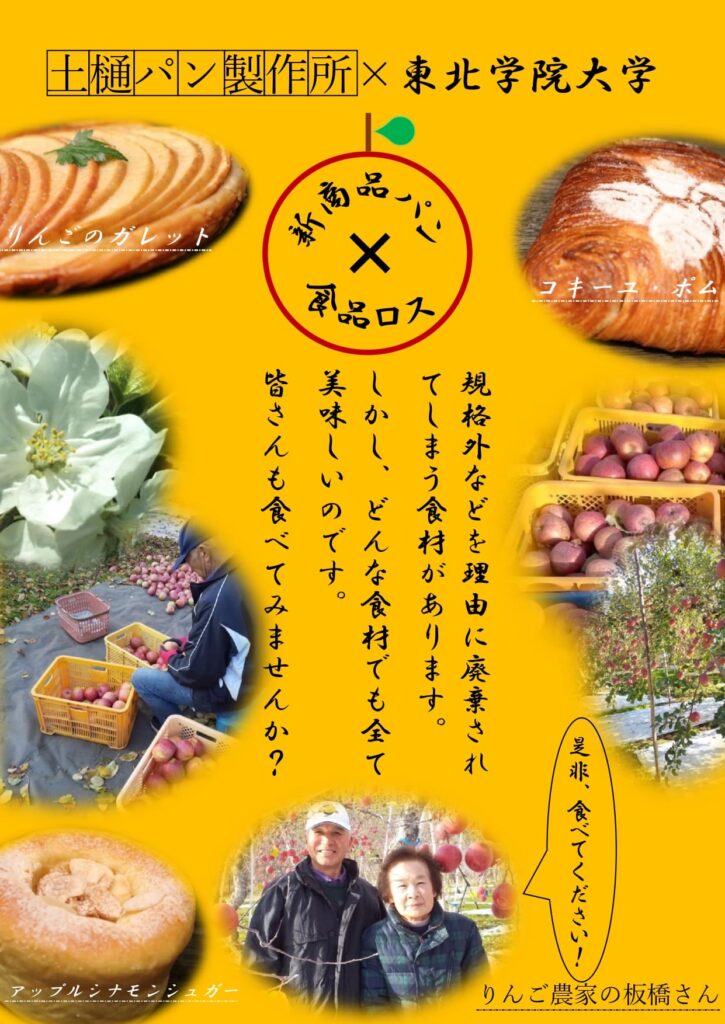

また、商品を陳列する棚のデザインは、基本的に土樋パン製作所さんにお任せしましたが、店頭のポップについては、チームの広告班が制作したポスターを掲げるなど、工夫を凝らしたPR活動を行いました。

結果、土樋パン製作所さんと私たちチームの両方の思いを表現したものが生まれました。

消費者・販売者・生産者とのコミュニケーション

(野呂貫太さん)商品開発における意見とニーズの反映は、一番重要な商品開発の部分で、生産・販売を担ってくださった土樋パン製作所さんの意見を主に反映させたものとなっています。

具体的には、「地産地消」や「持続可能」といった価値観を大切にし、土樋パン製作所様の理念を尊重しつつ、ポスターの制作やSNSを通じた情報発信を実践いたしました。

ポスターには、土樋パン製作所様、リンゴ農家の板橋様夫妻、そして東北学院大学の想いを共有し、それぞれの想いを詰め込んでおります。また、土樋パン製作所様のInstagramへのアクセスを可能にするQRコードを目立つ位置に配置しました。

これにより、訪れる皆様がInstagramを通じて、土樋パン製作所様の理念やパン作りの背後にあるストーリーをご覧いただけるよう配慮しております。

実際に、ポスターをじっくりと眺める方々や、スマートフォンを用いてQRコードを読み取る方々がいらっしゃり、消費者へのPR効果も感じることができました。

まさしく「想いをつなぐゼロからの商品開発」の過程で、土樋パン製作所様の専門知識と共に、幅広い方々の関心を引きつけるアプローチを追求し、大変有益な結果を得ることができました。

プロジェクトに取り組む中での課題や困難

(藤沢亮太さん)私は商品開発のチームに所属していました。商品開発チームでは、規格外であるため市場に出荷できず、廃棄されてしまうリンゴが、実はお店で販売されているリンゴと同じぐらい美味しいということについて、どのように消費者に伝えるかを含めた商品コンセプトの構築が課題にあげられました。

この課題を具体的に解決するために、なぜ廃棄されるリンゴを利用したパンを商品化するのか、私たちが提供するパンと土樋パン製作所さんの既存商品との差別化をどのように図るか、消費者の目を引く商品にするための戦略、そして産学協力を通じてSDGsの目標に貢献する取り組みをどのように訴求するかなど、複数の側面を考慮しました。これらの要因を織り交ぜながら、商品開発チームで試作品の試食を繰り返し、議論を深めて商品化への道を歩みました。

プロジェクトの参加を通して得たもの

(青木菜琉美さん)私たちは、今回のプロジェクト活動を通じて、世界的な課題であるSDGsの目標の1つ、「飢餓をゼロにする」という重要なテーマに関連する食品ロスの問題が、身近にも実際に起きていることを再認識いたしました。この問題に取り組むことの重要性を改めて感じると同時に、その解決に向けての責任を肌で感じることができました。

また、個人的に成長できた部分については、これまでは自ら行動したり挑戦したりすることが少なかったですが、プロジェクトを通して、地域や企業との関わり合いが持てたことで、自分に自信が持てるようになったと感じており、今まで以上に新たな挑戦に取り組もうとする気持ちが芽生え、成長できたと実感しています。

(野呂貫太さん)これまで、自分自身がSDGsにどのように貢献できるのかという点についてはあまり考えたことがありませんでした。しかしながら、今回のプロジェクトに参加することで、「SDGs探究AWARDS2021」での最優秀賞をチームとして受賞できる成果を上げることができました。

個人的には、自身がSDGsの目標達成に向けて今後どのような役割を果たせるのかを考える良い契機となりました。プロジェクトを最後までやりぬくことができたことで、個人としての自信も一層深まったと感じています。

(藤沢亮太さん)初めてのサークル活動がこのプロジェクト活動だったので、進行方法などに関しては不慣れな部分もあり、手探りの状態でした。自分自身、積極的に行動したり参加したりする性格ではなかったため、当初は困難も多かったです。しかし、商品開発チームに加わり、物事を進める中で自分からも意見を出せるようになったことが大きな成長でした。

(菅原朋葉さん)私自身、このサークル以外に幾つかの団体に所属していますが、今までとは全く違うタイプのプロジェクトだと感じました。このプロジェクトは持続可能性をテーマに掲げており、次世代に繋げるものを残せるような取り組みもしなければならないと思っています。

モチベーションを維持するために心掛けていたこと

(野呂貫太さん)今回のプロジェクトに参加した多くの学生が、「もりまちCoAL(コール)」というサークルのメンバーであり、このサークル自体が宮城県の地域活性化を目指して活動していることから、誰かのために行動できるメンバーが集まりました。また、互いに気心も知れていたことが、私のモチベーションを維持する要因となりました。

今回のプロジェクトは、これまでの経験にはないものでした。したがって、どのような課題にも自ら考えて取り組む必要がありました。私たちは仲間と共に試行錯誤しながら改善を重ね、より良い結果を得ることができました。こうした過程が、私のモチベーションを保つ一因となったと考えています。

(青木菜琉美さん)私が初めてこのプロジェクトに参加したとき、1年生であり、初めてのサークル体験でした。最初は何をどのように進めていけば良いのかがわからず戸惑いましたが、話し合いを通じて目標が明確になり、具体的な取り組みができるようになりました。この過程は、私自身にとって実り多い経験でした。

(藤沢亮太さん)このプロジェクトは私にとって初めてのサークル活動であり、「廃棄されるリンゴを救いたい」という使命感に基づいて取り組みました。この目標を胸に、私たちはプロジェクトに情熱を注ぎました。こうした情熱が、私たちのモチベーションを維持する要因であったと思います。

(菅原朋葉さん)初めに、私たちは土樋パン製作所さんの知名度向上と廃棄されるリンゴを救うこと、そして食品ロスの削減を目指していました。これらの目標が私たちのモチベーションを支える源となりました。プロジェクトの進行中、河北新報社さんや土樋パン製作所さんとの対話を通じて、新たな価値観や考え方に触れる機会がありました。これらの経験もまた、私たちのモチベーションを維持するのに大きな影響を与えたと思います。

今後の展望

(藤沢亮太さん)「食べるSDGs」プロジェクトにおいて、土樋パン製作所さん、リンゴ農家さん、河北新報社さん、そして大学職員の皆様とのご協力のお陰で、このプロジェクトが成功したのだと思っています。また、土樋パン製作所さんとの試行錯誤の連携が大変有意義であり、今後も継続的にお付き合いさせて頂ければと思っております。

今回のプロジェクトを通じて学んだことは、様々な課題に取り組む際には、学生だけでなく地域の方々と協力し合いながら解決策を模索することが、新たなアイデアや商品などを生み出していけるのだと実感しております。将来的には、私たち学生の活動を知った地域の方々から学生にアプローチをくださるような形での交流も実現できればと考えています。

(野呂貫太さん)「食べるSDGs」プロジェクトを通じて、販売者の思いや消費者の皆様の考えに触れ、大いに学ぶことができました。この経験は非常に意義深いものと考えております。

今回のプロジェクト以外にも、以前は福袋企画として宮城県の特産品を集め、福袋に詰めて販売する経験や、オープンキャンパスで配布するグッズの選定などを行いました。これらの経験を通じて、相手の立場を考えながら取り組む大切さを実感しました。これらの経験を未来に繋げ、より大規模な活動にも挑戦していきたいと思っております。