SDGs 大学プロジェクト × Kurume Univ.

目次

久留米大学の紹介

久留米大学は、1928年に創立された九州医学専門学校を礎に拡大発展した私立総合大学です。

現在、文学部、人間健康学部、法学部、経済学部、商学部、医学部の6つの学部と13の学科、さらに比較文化研究科、心理学研究科、ビジネス研究科、医学研究科の4つの大学院研究科、18の研究所・センターなどを有し、多彩な学習と研究の機会を提供しています。2024年度から、医学部に設置する臨床検査技師養成学科としては私立大学で初となる「医療検査学科」を新設し、新たな体制で教育を行っていきます。

2028年に創立100周年を迎える本学は、伝統を重んじつつ、地域や時代のニーズに合った新しい学部や学科を開設するとともに、研究面では特色ある事業に積極的に取り組み、地域社会に貢献すべく産学官連携にも力を入れています。

本学の位置する久留米市は福岡県南部の広大な筑後平野の中にあって、九州最大河川の筑後川に抱かれた水と緑の街です。優秀な教授陣によって、私立大学の自由と特色を生かした素晴らしい教育が行われ、青春時代を楽しく過ごすのに絶好の条件を備えています。

SDGsに取り組まれたきっかけ

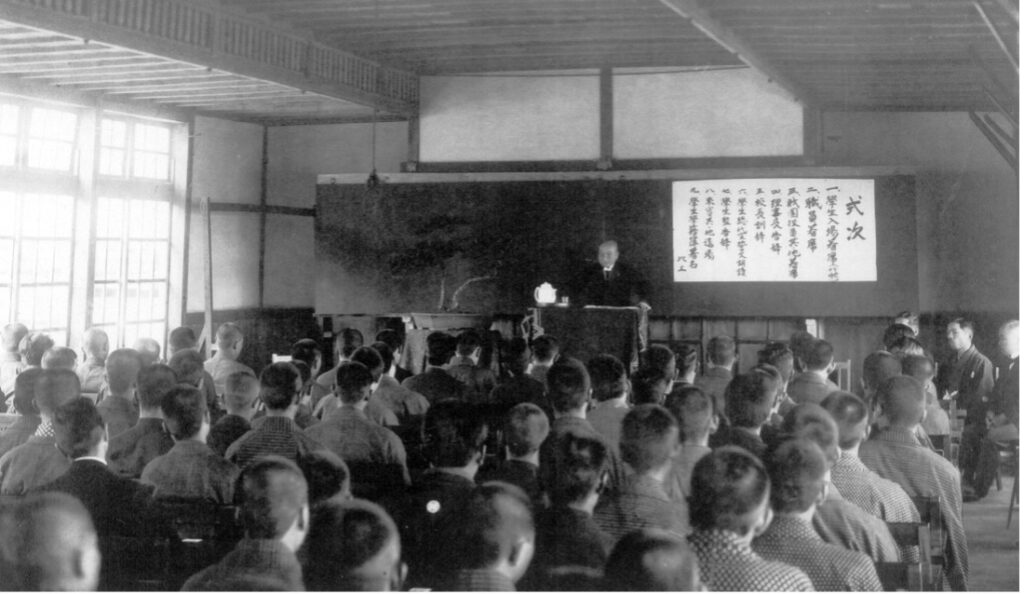

大学本館内に掲げられた建学の精神

久留米大学の建学の精神は「国手の矜持(ほこり)は常に仁(じん)なり」であり、この「仁」は「他人を思いやる気持ちや周りの人々に優しく接する心」を意味します。大学としてそのような精神を持った人材を育成することを示すとともに、人はひとりで生きていくことは難しく、他人を思いやることが必要だと謳(うた)っています。

SDGsも同様で、地球全体の課題を考える際には、「自分の国のことだけではなく他の国のことも考えなければ地球は守れない。だから考えよう、考えられるようになろう」ということだと言えるでしょう。

このように、他人を思いやって行動する人々、すなわち「仁」の心を持った人々を増やすことが、SDGsの達成に向け本学ができることだと考えています。そういった意味では、開学以来、久留米大学はこの目標に向けた取り組みを行ってきたと言えるのではないでしょうか。

SDGsの施策について

この章では、地域と関わりのある取り組みや、学生が主体となって取り組む事例を紹介します。

SDGs推進プロジェクト

様々な組織が異なるアプローチでSDGsのための取り組みを進めていますが、本学が現在進めているものの一つに地域活性化に繋がる「SDGs推進プロジェクト」があります。この取り組みは、地域に根差した大学として「地域への貢献」という基本理念の下、グラウンド他施設を、学生利用のみならず、久留米市や周辺地域の方々のスポーツ活動の場・健康づくりの場となる企画を通じて活用し、元気なまちづくりに貢献すること、SDGs「持続可能な開発目標」の達成に貢献することを目的としたものです。

その取り組みの一つとして、小中学生を対象とした「夏休みラグビー教室」を開講しました。この教室では、本学が連携協定を結ぶ女子ラグビーチーム「ナナイロプリズム福岡」などのご支援のもと、オリンピアンを含む選手や久留米大学の学生らが子どもたちを全4回にわたり指導しました。この他にも、65歳以上の方を対象に、いつまでも若々しく元気に生活を楽しんでいただくための「ストレッチング教室」など、様々な取り組みで地域の健康づくりを支援しています。

久留米大学は創立からの歴史を通じて、地域に根付いた存在として位置づけられてきました。その歴史的な役割を活かし、施設の提供を通じて地域社会に貢献し、元気なまちづくりをサポートすることで、SDGsの達成に貢献していくことを目指しています。

高校生向けの「がん教室出前授業」

久留米大学では、2018年度から高校生を対象とした「がん教育の出前授業」を実施しています。出前授業は、医学部の教授がそれぞれの専門分野を生かした講義で「がん」に対する知識を高校生に分かりやすく説明し、高校生という早い時期にがんに関する正しい知識を得てもらうことで、生活習慣を整えるなど、がんを予防し、検診による早期発見や適切な治療に繋げる取り組みです。

講義内容は、文部科学省の「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」に沿ったもので、「がんとは」「がんの先端医療」「がん予防」といった内容で高校生にも分かりやすい授業を展開しています。近隣の高校を対象にスタートした取り組みですが、県外の高校からも依頼を受けるようになり、広がりを見せています。

伝統工芸「久留米絣」の普及と伝承「絣フェスタ・プロジェクト」

「絣フェスタ・プロジェクト」とは、地域の伝統工芸で重要無形文化財でもある久留米絣を広くPRすることを目指した地域連携活動で、法学部の学生が中心となり企画・運営しているものです。地元企業などの支援を受けながら、年々規模を拡大してきました。

このイベントでは、学生たちが多様な絣衣装を身にまとい、ファッションショーを通じて久留米絣の魅力を伝えています。この活動を通じて、久留米絣の普及と伝承に貢献しています。そのほかにも、このプロジェクトから誕生した学生アイドルグループ“絣藍ドル”「あいくる」が様々な地域のイベントなどに出向き、PR活動を行っています。

流域の商品を応援する地域づくり「筑後川ブランド大会」

「筑後川ブランド大会」は、地元筑後川・矢部川流域の魅力的な商品をPRし、投票によってブランド認定を行う地域づくりのためのイベントです。流域の商品をみんなで応援する仕組みを形成し、商品とゆかりのある地域、そして、流域全体を元気にしていきたいという思いで、地域の事業者の方々と久留米大学の学生・教員、有志の市民が、協同で取り組んでいるものです。

ブランド大会の会場には、「食品・飲料」・「日用品」・「工芸品」の3分野のノミネート商品とその作り手の皆さま、そして一緒に企画に取り組んできた学生たちが一堂に会し、展示・販売はもちろんのこと、ステージ上でのPR、試食・試飲、体験会など、多種多様な方法で、商品と地域の魅力を伝え、投票を呼びかけます。その後のさまざまな媒体での投票結果を受け、「筑後川ブランド」の認定品が誕生します。

これから久留米大学ができること

久留米大学がSDGs達成に向けてできることは大きく分けて2つあると考えています。

一つは、世界をリードする教育研究機関として課題解決のための研究や活動を推進することです。これは言うまでもなく、大学の本質的な存在意義でもあります。

もう一つは、「今ここ」と地球全体とのつながりを認識し、他人を思いやる心を持った人材を増やすことです。このことは、先にも述べた基本理念にもある「仁」として、久留米大学の教育で大切にしている価値観でもあります。個々人が小さな優しさや行動を積み重ねることで、大きな変化が生まれる可能性があります。その積み重ねが、SDGsの達成に繋がっていくと確信しています。

今後も久留米大学は、本学の使命である教育、研究、医療、地域貢献の様々な観点から、SDGsを支える取り組みを続け、組織全体で持続可能な世界への貢献意識を高めながら、新たなアプローチを模索し、持続可能な社会の実現に向けて努力してまいります。