安達内美子 教授の食生態学研究:持続可能な食事と地域の健康に向けて

目次

安達内美子 教授の経歴

名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科博士後期課程修了、博士(栄養科学)。管理栄養士。

1995年から17年間、名古屋市職員(栄養士)として、中学校給食、高齢者福祉、公衆栄養に携わる。

1999年4月から2年間、青年海外協力隊(栄養士)として、トンガ王国首相府中央計画局で活動する。2012年より現職。

専門は食生態学を基礎とする国際栄養学、公衆栄養学、栄養教育学。

食生態学とはどのようなテーマなのか

–安達教授の食生態学研究室の主要な研究テーマについて詳細を教えていただけますか?

特に地域における「食」を基盤とした居場所づくりについて教えてください。

食生態学は、それぞれの生活の質と環境の質の持続可能な共生を目指し、研究を進めています。

特に、新型コロナウイルスの影響により、家にも学校にも居場所がないという子どもたちが明らかになり、第3の居場所の必要性が浮き彫りになりました。

この点において、食事を通じて社会的な場所を創出できる可能性が考えられます。

研究のきっかけ

私の博士課程の研究テーマは、名古屋のモーニングサービスに焦点を当てています。

地域の住民が同じ場所で食事を共にし、たとえ会話がなくても、共通の空間を共有し、つながりを感じながら生活する様子に興味を抱きました。食事を通じて、人々はより集まりやすいと感じたことが、この研究の着想につながりました。

私がこの研究を進めていた2008年には、こども向けの食堂が台頭してきた時期でした。子育てカフェやコミュニティカフェが注目を浴び、子育てに悩みを抱えた人たちが気軽に集まって話をしたり、コミュニティカフェを通じて自分の趣味を生かしてみんなで一緒に趣味の活動をしたりしている様子を見て、「食」はみんなが集まる場所をより作りやすいのだなと感じました。

その後、子どもたちの貧困が社会的な課題となり、私は地域内の子ども食堂で様々なプログラムを実施しました。ここで、子どもたちにとっての居場所と自身の役割が、大人以上に重要であることがわかりました。

私たちの生活において、自身の居場所を持つことが重要であり、自身が役割を果たしていると感じられることは、非常に大切な要素です。「食」を通じて提供される機会は、人々が集まる場所であり、料理を調理し、提供し、片付けるなど、さまざまな役割を自然に発揮することができます。

子ども食堂は、子どもたちにとっての居場所であると同時に、地域の高齢者にとっても自身の役割を果たす場所であると考えています。さらに、食べた食事の情報を持ち帰り、味付けから地元の食材や料理法に至るまで、家庭内でさまざまなトピックに拡大できます。

これにより、情報が拡散し、人々のつながりが生まれるという観点でも、「食」は非常に効果的であると捉えています。

共食を子ども時代に体験することの大切さ

–では共食の研究について、その重要性を教えてください。共食体験が個人の食事体験に及ぼす影響とはどのようなものでしょうか?

先ほど申し上げたように、私は生活の質と環境の質の持続可能な共生に食を通じて貢献したいと考えており、人々が食事を楽しむことがその解決策につながると信じています。

食事の中に自分らしさが表現されていたり、主体性を持って自分の食生活を作り上げてくという所に食事の真の楽しさがあると考えているのですが、そこは誰かと一緒に食事をすることと非常に深い関係を持っているように思えます。

「共食」という言葉は、もともと家族と一緒に食事を共にすることから派生し、現在は誰かと一緒に食事を共にすることとされていますが、その定義や概念についてもっと広く捉えて考えてもいいのではないかと考えています。

私の仮説では、誰かと何かを共有し、つながりを持つことが共食の本質ではないかと思っています。そういった誰かとつながって役割を発揮できたという経験が自尊感情や他者信頼感を高め、地域への愛着を抱く機会になると考えています。

さらに、誰とどのように食事をするかも、非常に重要な要素です。たとえば、一緒に食事をしていても会話がなく、スマホを見るなど別々のことに思いを巡らせている場合もあります。一方、単身赴任中の父親が家にいなくても、子どもにとっては父親の席があることで、父親が実際にそこにいるかのように感じながら食事をすることもあるでしょう。

共食とは、単に同じ場所で食べることだけでなく、つながりや共有できる経験を持つことが本当に大切なのではないでしょうか。たとえば、電話で「今日は何を食べたの?」「ちゃんと、ご飯を食べれてる?」といったやり取りや、「食」について話し合うことも、一種の共食であると私は考えています。

–おっしゃるように、同じ空間や同じ時間帯を共有できる相手がいた場合はそれを共食と定義してもいいのかもしれないですね。

子どもの頃に誰かと一緒に食事を楽しむ経験は、非常に重要です。

イソップ寓話の「すっぱいブドウ」のように、本当は家族や友人と共に食事をしたいと思っていても、それが叶わないのであれば認知的不協和が生まれ、それを解消するために一人で食べた方が楽しい、一人で食べたかったのだと自分に言い聞かせ、傷つかなくて済むというように態度や行動を変更してしまうのです。

このような経験を重ねると、大人になった際に自分らしい食事を主体的に作り上げていくことが少し難しくなる可能性があります。したがって、子どもの時期に誰かと共に食事を楽しむことは、やはり大切だと言えます。

人と環境のどちらにとっても持続可能で健康な食事とは

この章では、持続可能で健康な食事の定義と食料自給率を通じた地域の活性化について触れていきます。

持続可能で健康な食事とは

–持続可能で健康な食事の定義とはどのようなものでしょうか?食生態学の視点から持続可能な食事について教えてください。

2019年にEATランセット委員会が報告書の中で提唱したThe Planetary Health Diet.には、人にとって健康な食事と環境にとって健康な食事の基準が示されました。この提案に対して、日本でも実現可能なのか、世界中で画一的な食事になってしまうのではないかという懸念が存在しました。

そうではなく、その地域ごとの持続可能性や一人ひとりに今何ができるのかといった、取り巻く様々な問題を自分ごととして考えられるような食事として、持続可能で健康な食事というものはあるべきだと考えています。

人にとって健康な食事と環境にとって健康な食事が共に実現される点において、持続可能で健康な食事が成り立つと信じています。そして、「持続可能」という言葉が意味を持つためには、それが実践可能かどうかが不可欠です。

環境のために無理をする必要はありません。また、健康のために嫌いな食材を無理に摂取する必要もありません。持続可能で健康な食事は、食材の入手のしやすさ、手頃な価格、おいしさ、楽しさなど、自分が実現しやすいかという部分も上手く調和して初めて持続可能で健康な食事につながります。

また、地球全体のレベルで考えたときにはやはり環境負荷が少ないことが大事ですし、人間の生活を考えた上では食の安全保障ということが非常に重要で、食物の分配がきちんとされてフードロスがなくなっていくことがとても大事だと言えるでしょう。

食料自給率との関係性

日本ではカロリーベースの食料自給率の低さが環境負荷にも影響を及ぼしており、自給率を向上させることが極めて重要です。

持続可能なまちづくりの観点から、食によって地域が活性化することは不可欠です。しかし、これには個人の健康が前提となります。自分自身が健康であることが、生きる力となって地域が活性化する意味を持つのです。そのため、一人ひとりが自身の食事について考え、適切な選択をすることが重要です。

最終的に、私たち食生態学は、人々の生活の質と環境の質を向上させ、持続可能な共生を促進する使命を担っています。この使命において、地球の健康、人類の健康だけでなく、個々の健康や実践可能性も欠かせません。他者や自己を犠牲にすることなく、誰もが取り残されずに、持続可能で健康な食事を実践できる環境を築くことが望ましいと考えます。

また、現代の私たちだけでなく、将来の世代も同じように充実した人生を送り、食事を楽しむことができるようにすることが極めて重要です。当然、トレードオフの問題は存在しますが、その中で自身にできる最善の選択肢を考えることが、まず優先すべき課題と言えます。

その中で自分にできるベストは何なのかを考えることがまず大事な点だと言えるでしょう。

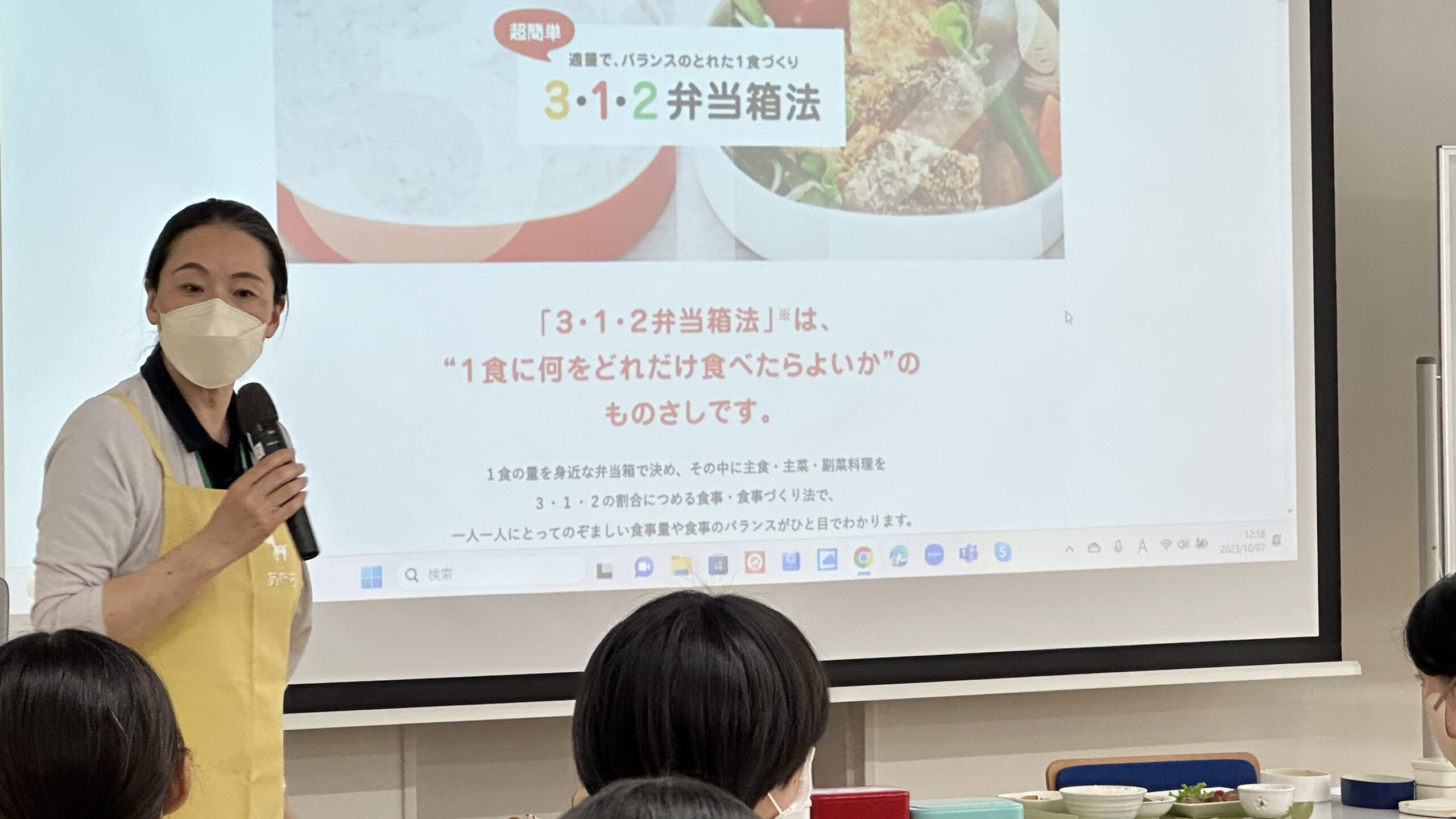

「3・1・2弁当箱法」という健康で持続可能なツール

–「3・1・2弁当箱法」について教えてください。

「3・1・2弁当箱法」は、何をどれだけ食べたら良いのかが一目でわかるように示されたものです。これは国が作成した食事バランスガイドに似ていますが、個人の食行動の単位として、1回の食事で何をどれだけ摂取すべきかが明確に示されています。

この方法では、弁当箱の大きさを基準にして1食の量を決定し、その中で料理の組み合わせ方が示されています。例えば、1回の食事で600kcal必要な場合、600mLの弁当箱を使用し、特定の5つのルールに従うことで、その弁当箱がぴったり600kcalの食事になります。

この方法は、個々のニーズに合わせた適切な量であり、栄養素もバランスよく含まれています。重要なのは、特定の食材が指定されているのではなく、自分の好みに合わせて料理を選べる点です。これにより、栄養素等のバランスが保たれ、適正体重も維持でき、健康にも良い影響を与えます。

また、「3・1・2弁当箱法」では、1食のうちの半分がご飯であり、カロリーベースの食料自給率が約50%になります。さらに、副菜や主菜に国産の食材を使用することで、70%や80%にまで高められます。これにより、個人の健康だけでなく、食料自給率も向上し、地域や日本全体にとって有益なものとなります。特産の地域食材を取り入れることで、地域も元気になりますし、それを自分で選択できるのが魅力的です。

この方法は持続可能で健康的な食事を実現するための方法論の一つであり、留学生と日本人学生が共に学ぶプログラムとしても提供されています。

この11月には留学生と日本人の学生が一緒になり、この「3・1・2弁当箱法」を学ぶプログラムを企画をしています。日本の食事の良さも知ってもらい、その中で留学生たちが自分の国や自分の食事の良さをそこに織り交ぜることで、新しい自分なりの食事を考えるきっかけになり、結果的に持続可能で健康な誰1人取り残さない共生にもつながると考えています。

子ども食堂を運営している方に「3・1・2弁当箱法」を学んでもらうイベントも行ったりしていますし、いろいろなところで持続可能で健康な食事を進められる一つのツールだと思っています。

健康と地域の持続可能性のために必要な主体性

–持続可能な食事が個人の健康や地域社会にどのように影響を与えるか教えてください。

持続可能で健康な食事が、個人の健康を害することや地域社会の活性化につながらない場合、それは本末転倒となりかねません。したがって、食の循環を理解し、そのつながりの中で自分らしい食、人間らしい食とは何かを考えることが重要です。

私は、自己肯定感や自尊感情があることで、初めて他者信頼感という、自分とは異なる他の人たちを信頼する気持ちにつながり、これらの感情が広がって地域の愛着につながると考えています。

食事を通じて地域の特産物やその起源を知ること、また、自分の住む地域を探求することは、実現可能なことだと思います。しかし、自分が住んでいる場所を純粋に好きで誇りに思えるという感情は、先ほどの自己肯定感や他者信頼感の基盤の上に成り立っています。

基本的には、自分が健康であることが前提となり、それがさらに地域に広がり、地域の活性化と共に、地域を皆で愛していけるような循環を食がもたらしてくれることを期待しています。

若い世代へのメッセージ

–若い世代の方へ持続可能な食事に対して取り組む際のアドバイスなどがあれば教えてください。

そんなに難しく考えず、自分の健康に良いこと、自分の地域にとって良いこと、そして地球にとって良いことは何なのかを考え始めることが、大切な第一歩となるでしょう。

アプリなどで提示される完璧な栄養素等のバランスが整った献立ももちろん有益ですが、自分なりに考えることで、地域の食材や旬の食材を選ぶ良い機会となるかもしれません。自分が今日何を食べるのかという意識と主体性を持ち、食事を楽しんでいただければと思います。

▼取材にご協力いただいた安達内美子 教授の研究室HPはこちら 各研究室詳細(食生態学研究室)|名古屋学芸大学 管理栄養学部