社会貢献活動 × Prefectural University of Hiroshima.

目次

県立広島大学の紹介

~人類の生存基盤である「農」や「食」、それらを支える生命科学と環境科学を探究し、地域と世界に貢献する~

生物資源科学部では、豊かな自然に囲まれた環境の中で、地域を学びのフィールドとして、

「農」「食」、「生命」及び「環境」にかかわるさまざまな課題の解決に取り組むことができます。

人々の生存にかかわる分野の専門知識・技術を学び、豊かで持続可能な社会の創出に貢献できる人材を育成します。

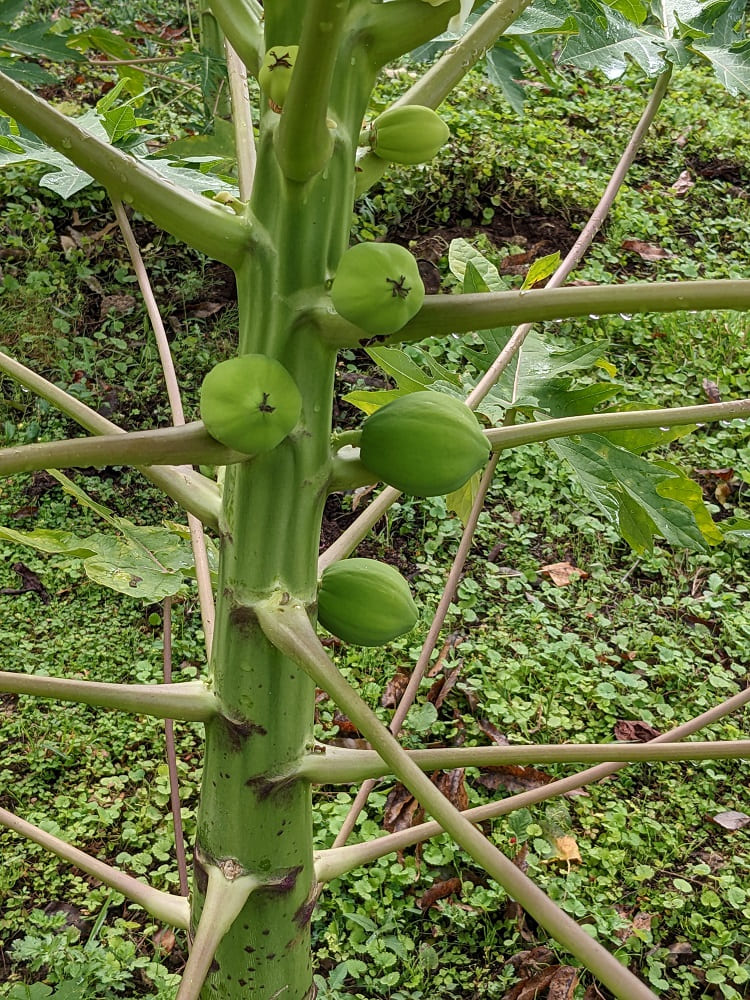

パパイアは資源として大きな可能性を秘めている

–パパイアプロジェクトの概要を教えてください。

荻田教授:このプロジェクトは広島県北の中山間地域でも栽培できる地域資源の活用のために生まれた今年2年目のプロジェクトです。

他にも県内で推進している地場の野菜などはあるのですが、熱帯産の「パパイア」は、未成熟の青パパイアは果物以外に野菜としてサラダや漬物、天ぷらにも活用できますし、葉はお茶に、茎や根は未利用植物資源として新たな活用ができます。

本プロジェクトでは庄原などの中山間地域において、パパイアの栽培導入の可能性や必要な条件について調査し、パパイアに続く新たな特産品を開発したいと考えています。

–パパイアを選んだ最終的な決め手は何だったのでしょうか?

荻田教授:やはり野外で栽培できることです。パパイア以外にキャッサバやバニラ、コーヒーなど、さまざまな作物に関して取り扱いの経験はありますが、温室での栽培は手間と、何と言ってもコストがかかるため、春から初冬までに様々な部位が収穫可能なパパイアを露地栽培することにしました。

方法を確立することは地道な作業となりますが、さまざまな用途に利用でき、収穫が可能であることから、努力を重ねる価値があると感じています。この方法を採用することで、最終的にはプラスになると確信しています。

露地栽培*とは:ハウスなどの施設を使わず、屋外の畑で栽培する方法のこと。

町おこしとしても地元の特産品になってほしい

–パパイアプロジェクトは矢掛町の町おこしの一環として始まったと伺っています。このプロジェクトの背後にあるアイデアや目標は何でしょうか?

荻田教授:博士研究員として僕の教え子にあたる知人であるカリムさんは、日本で農業研究に精進し、矢掛町の地域おこし協力隊としてパパイアの栽培に先行して取り組んでいます。また、庄原市内のスーパーマーケットや農業協同組合(JA)でも青パパイアが販売されており、潜在的なニーズを感じていました。そのような中、カリムさんから、広島でもパパイアの栽培を始めてみることを提案されました。

冬季の積雪がある庄原で、熱帯で育つパパイアを栽培することは、一般的には難しいと考えられるかもしれません。しかし、寒冷な中山間地域ならではパパイアの成長や成分組成に独自の特長が生まれ、差別化を図る可能性があると考えています。

また、私自身は植物の細胞培養や組織培養など、葉や未熟な種から植物を再生させる研究に従事しています。そのため、パパイアの苗も適切なサイズに育て上げるため、組織培養の技術を駆使し、寒冷な環境に適応したパパイアの育成を目指しています。

–庄原市七塚町でのパパイア栽培は地域の課題にどのように貢献しているのでしょうか?

荻田教授:珍しさや植物としての機能性もあるので、それを中心に「人の交流」や「観光」に貢献できればと思っています。従来の野菜ではなく珍しい熱帯系のものや亜熱帯のものでも付加価値がある植物が導入されることによって最終的には観光が活性化すればいいと思っています。

人の交流については、附属フィールド科学教育研究センターおよび備北丘陵公園いこいの森・未開発エリア「森の楽校」の畑を使って学生と一緒にパパイアを栽培したり、地域の皆さんと月1回ほどのイベントに参加しています。

パパイアのような食材があると留学生も喜んでくれるので、大学内では学生と楽しめばいいのですが、今回のように森の楽校のイベントに参加している親子も一緒になって体験してもらえますし、このような体験を通じて、パパイアに親しみを持ってもらうと、スーパーで見かけても購入してくれる可能性が高まるかもしれません。

このプロジェクトは、環境や植物、食育にも貢献できると信じています。まずは、パパイアを一般的な食材として広め、地域の特産品として認知されることが私たちの最初の目標です。大学内の地域教養ゼミナールの中で、地域の特産品から地域を考えるという講義があり、そこで学生たちにこの取り組みを紹介しながら、地元の野菜に新たな楽しみを見出してもらい、教育面でも貢献したいと考えています。

プロジェクトとしての課題

–パパイアの栽培と地域特産品開発に取り組む上で、どんな課題や困難に直面し、それらを克服するためにどんなことを意識されましたか?

荻田教授:現在、実施例を積み重ねていますが、気象条件、獣害対策、品種適正、苗生産など、今後調整すべき課題はまだ多い状況です。

気象条件については、気象センサーを年間を通して設置し、常に確認を行っています。一方、獣害対策は一度掘り返されてしまうと手が打てない難題です。品種適正については、品種によって成長速度が異なるため、購入した苗の定植に限らず、自ら発芽させて苗を適切な大きさに育てるプロセスを構築しています。

庄原の冬季は積雪があり、春先も気温が低いので、植える時期が遅くなる傾向にあります。その後、通常の露地栽培をすると、開花から収穫期が9月から11月に後ろ倒しになってしまいます。そのため、収穫期までの期間、葉や茎を活用したパウダーなどを用いた加工品を製造するなど工夫する必要があります。

これらの問題は栽培に関する課題として取り組んでいます。実際には、庄原の特産品などを開発する際に、フレッシュなものを提供できるよう努力しています。

地元や学生とうまく繋がることが特産品への近道になる

荻田教授:例えば、カリムさんの取り組みでは、パパイア茶やパパイアラーメン、また温暖な尾道では、生食用のパパイア以外に、お酢やドレッシングといった加工商品が販売されています。このような新たな特産品が存在し、今年の学生たちもそれに興味を持ち、熱心に育てています。

–こういったところでも学生さんが関与されてらっしゃるんですね。

荻田教授:そうですね。地域資源開発学科では、農と食に関する地域の課題を解決するという視点から、特産品に関する研究も行っております。このような研究テーマを通じて、地域の課題に対する具体的な解決策を提案できるようになればと思っています。

–このプロジェクトは畜産技術センターや美土里土づくりセンターなどさまざまな組織にご協力をいただいているかと思うのですが、進めるうえで大切にされていることはありますか?

荻田教授:地域の資源を有効活用し、幅広い人々に新たな植物の栽培について”まず知っていただくこと”が私たちの目的です。

大学のほかに、備北丘陵公園の「森の楽校」において、子供たちも試験的な植物栽培を楽しむ機会を提供しています。また、庄原は日本の酪農の発祥の地であり、こうした場所で生産された堆肥などを地元の環境整備にも活用しております。このような協力を通じて、地域活性化にプラス効果を生むと信じております。

きっかけを行動に繋げるための考え方

–最後に、このパパイアプロジェクトを経て得た知見で、社会貢献プロジェクトにこれから取り組む方々へのメッセージがあればお聞かせください。

荻田教授:今回のプロジェクトは自分自身の研究や元々の繋がりから協力に発展した面が大きいので、まずはきっかけを大事にすることが重要です。

–パパイアプロジェクトをやろうと思った決め手は、それこそカリムさんと話して面白そうだと思ったのが決め手でしょうか?

荻田教授:そもそも、私は食材としてパパイアが好きで興味を持っていました。沖縄でもよく食べますし、東南アジアへの出張も含めて行くことがあり、パパイアは私にとって馴染みのある食材でした。

パパイアは多岐にわたる用途があることも、理解していました。カリムさんが矢掛で導入して成功したと言っていたことは、私にとって一つのきっかけです。気象条件が厳しいという課題はありましたが、それは研究や工夫によってカバーできると考えていました。

庄原でのパパイアというキーワードはやはり印象に残りますし、食や特産品に結びつく可能性が高いと感じました。これは、矢掛での前例があったことも大きく、徐々に私の中で確信に変わってきています。

–そのきっかけから行動に移すというのはなかなか実際にできる方は少ないのではないかと思います。

荻田教授:私の場合、研究をきっかけにするのではなく、興味を持ったことに偶然出会い、それが繋がって踏み出す一歩となりました。

仕事上、外部での会話や様々な会議に参加することがよくありますが、私はあちこちで気軽に交流するタイプではありません。ですので、私に興味を持ってくれたり、周囲にいる学生さんや留学生など、同じ目標を持つ仲間がいることに気づけたとき、自分は一人ではないと実感できたのです。

何かプロジェクトをやりたいのであれば、そういうことを思ってくれるような人を周りに置くことを意識するといいかもしれないですね。