SDGs 大学プロジェクト × Tokyo Gakugei Univ.

目次

Explaygroundの紹介

Explayground(エクスプレイグラウンド)は、国立大学法人東京学芸大学が民間企業と共同で推進しているプロジェクトであり、新しい学びの場を生み出すことを目指しています。

教員養成の中核を担う東京学芸大学は、これからの未来づくりに教育面から貢献する人々を毎年多数輩出し、教育における中心的役割を担うことから、現在の学びの環境に対して強い課題感を抱いています。

加えて、現代は人工知能(AI)などのテクノロジーが急速に進化しており、社会や人間の在り方も大きく変わろうとしています。このような状況下で、「超-遊び場」がこれからの教育の方向性を示しているのではないかとの考えから、このプロジェクトに「Explayground」という名称が付けられました。

遊びと学び、仕事などを厳密に区別する必要はなく、むしろ「常識」とは異なる視点や考え方に触れることが重要であり、子どもから大人までが自らアンラーン(学びほぐし)される場を提供することが目的です。このような環境が、学びや遊び、仕事を超越し、人が研ぎ澄まされる創造の場となる可能性を生み出すのだと考えられています。

そのために、徹底的に没入して遊ぶ場を構築し、その遊びのサポート方法を学び、それを全国の公教育に普及させることがプロジェクトのビジョンとして掲げられています。

「木育研究所」とは

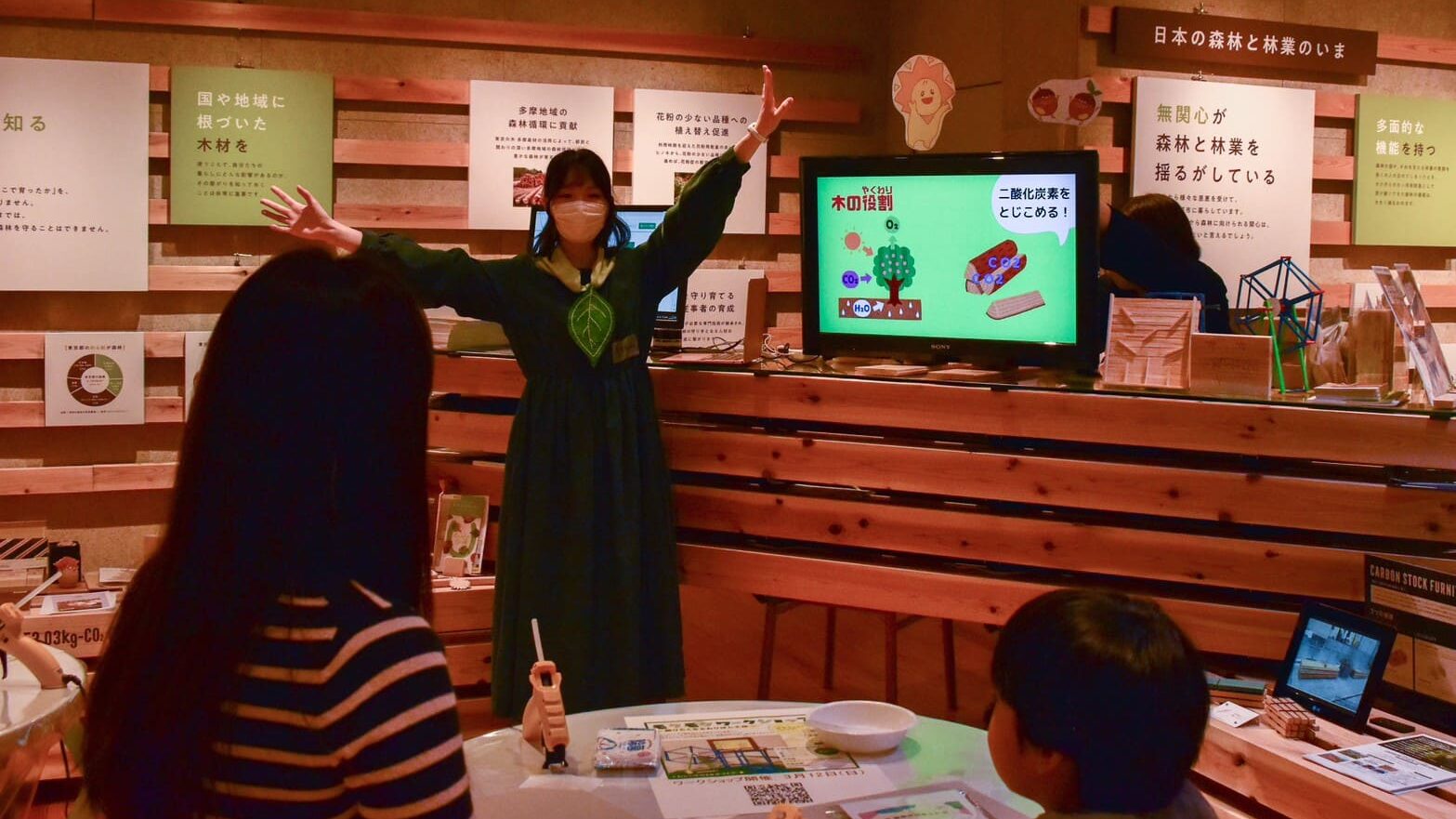

木育研究所は、Explaygroundに参加するラボの一つです。日本の森林や林業に関する課題に対応することを目的に、教育に特化した学生たちが中心となって設立されました。このラボは、木工ワークショップを含む様々な活動を通じて、木材の魅力やモノづくりのおもしろさを伝えるとともに、子どもたちに森林について学ぶ機会を提供しています。

今回、木育研究所の代表である前田彩世さん、そして研究所メンバーである阿部真弥さん、川島孝介さん、辻井駿諒さんに、研究所の活動内容やその目的、さらには今後の展望についてお話を伺いました。

豊かな人を育て、豊かな環境を作る

-木育研究所の主な活動内容や目的をご説明いただけますか?

阿部さん:企業や自治体と連携してワークショップの企画や地域イベントへの出展を行っています。さらに、幼稚園や小中学校への出前授業も行っています。

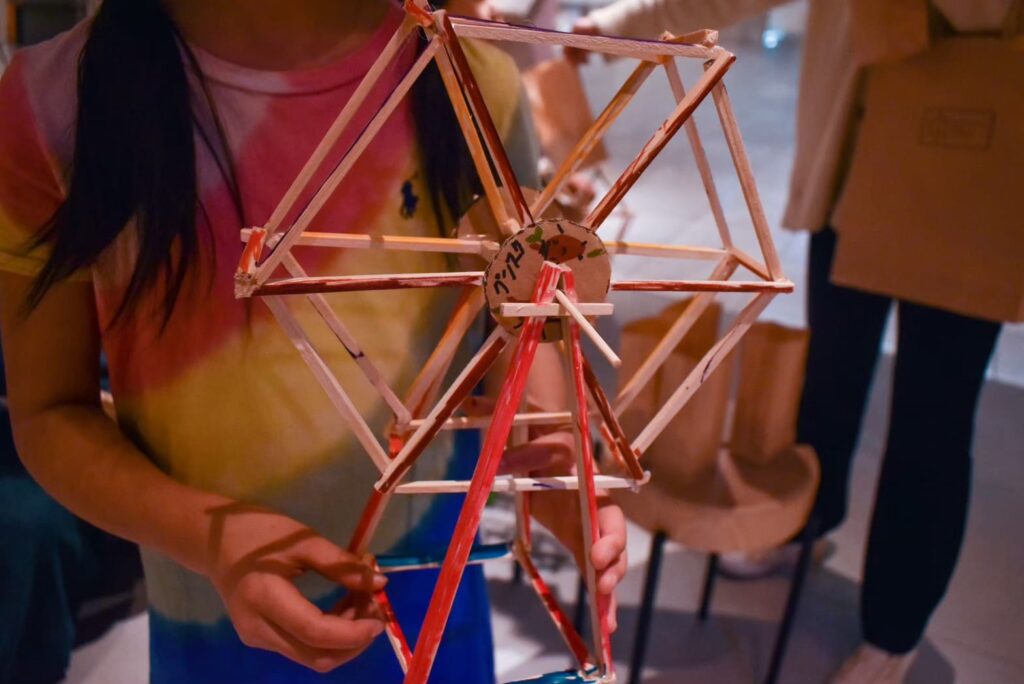

ワークショップでは、木材として利用されない端材を、モノづくりの材料として積極的に活用しています。子どもたちが何かを創造する過程で、想像力や思考力を伸ばし、達成感を経験できるよう配慮しています。

ラボでは「豊かな人材を育成し、豊かな環境を構築する」というミッションを掲げ、その達成に向けた具体的な目標を設定しています。一つは、子どもたちが安心して様々な挑戦を行える環境を提供し、その中で小さな「できた」を積み重ねることにより、社会を切り拓く豊かな人を育むことです。また、林業や森林づくりに対する目標も設けています。これまで利用されることのなかった森林資源に新たな価値を見出し、教材として活用することで、持続可能な森づくりを目指しています。

そして、教育の専門家として、教育を通じて”森”と”人”とのつながりを深めることで、豊かな森林の保全とその持続可能性に向けた仲間を増やすことも目標にしています。

木育研究所ができるまで

「キキちゃん」が全ての始まり

-研究所はどのような経緯で設立されたのでしょうか?

前田さん:研究所は、代表である私が学部生時代に始めた「木育ガール キキちゃん」という活動が発端となって立ち上がりました。

そもそも、私が木に興味を持つようになったのは大学生になってからです。というのも、大学のキャンパス内にあった木が台風によって倒れるという事件がありました。木材加工を専門とする研究室に所属していた私は、この倒木を何かに活用できないかと考え、教授に相談しました。しかし、教授からは「木材として使用するためには乾燥させる必要があるため、そのままでは活用できない」との指摘され、そこで初めて木材ができるまでの過程を知りました。

また、森林を適切に管理するには、適度な伐採が重要であるということを授業で学びました。これまで、「森林を守るためには木を切らず、育てないといけない」と考えていたため、その考えが逆であることに深い衝撃を受けました。この経験を通じて、「自分は木について何も知らず、勉強不足だ」と強く感じ、森林や木への興味が強まりました。

その後、森林産業について独自に調査を進める中で、林業が直面している厳しい現状や多くの課題について学びました。しかし、実際に現場で働く林業関係者から話を聞くと、彼らが山での活動を楽しんでいる様子が印象的で、私の持っていたイメージとは異なる点も多くありました。

私は技術科教員の資格を持っていますが、学校の教科書には林業の現状についての記載がありません。子どもたちに林業に関心を持ってもらうことが、業界の課題解決に繋がると考えるようになりました。そこで、YouTubeを活用し、「キキちゃん」というキャラクターを通じて情報を発信する活動を開始しました。その後、友人たちの協力を得てワークショップを開催するようになりました。

大学院に進学し、木育活動に更に力を入れる中で、同じ研究室の阿部さんと出会いました。彼女は、学部生時代に森林について専門的に学ばれていて、私と同様の問題意識を持っていました。私たちは一緒に活動を行うようになり、だんだんと仲間が増えていきました。

このような経緯で、大規模なワークショップを実施する依頼が寄せられたことをきっかけに、活動をより体系的に運営していくために団体を正式に立ち上げることにしました。これが、木育研究所の設立へと繋がりました。

多様なメンバーを巻き込み、研究所設立へ

阿部さん:私は、大学院に進む前に岩手大学で森林や林業について学んでいた時期があります。もともとは、農業高校の教員になるのが夢だったため、教職課程も履修していました。

学んでいるうちに、森林や林業の重要性を、より多くの人々に伝えていきたいという想いが強くなりました。また、すべての子どもたちが健やかにいろいろな教育や体験の機会を得られる世の中にしていきたいという思いも抱くようになりました。

このような背景から、教育と福祉についてさらに深く学ぶため、本学の大学院に進学する決断をしました。そして、キキちゃんとして木育活動に取り組んでいる前田さんと出会いました。

同じ課題意識を持つ人がいたのがうれしくて、最初はお手伝いくらいの気持ちで協力していましたが、次第に自分ももっとしっかり関わっていきたいと考えるようになりました。このような思いを抱く仲間が増えた結果、研究所の設立に至りました。

木育という取り組みが北海道で提唱されて以来、日本各地でさまざまな木育活動が進められています。しかし、活動を主導する団体によって、その理念や内容に大きな差異があり、木育の概念自体が曖昧なままです。私は、木育研究所での活動を通じて、木育が何を目指すべきか、その本質についても深く追求していきたいと思っています。

前田さん:私も、「木育研究所」という名前はとても気に入っています。研究所という言葉には何かを探求したり、突き詰めたり、実験したり、挑戦したりと、いろいろな意味合いが込められていると思います。現在の私たちの活動をみると、まさしくそのような場になっていると感じますね。

川島さん:私は大学院1年生の時に、研究所の一員となりました。私は国語科に所属しており、美術や技術系はもちろん、木育とは無縁の学生生活を送っていました。近現代文学の小説について研究してきましたが、専門分野を深めるだけでは視野が狭まるのではないかと考え始めました。

そんな中、友人を介してこの研究所について知り、その取り組みに非常に興味を抱きました。そこで自らコンタクトを取り、研究所の活動に参加するようになりました。もともと、特に森林産業に対する課題意識を持っていたわけではなく、お手伝いのつもりでした。しかし、仲間と協力してワークショップを運営し、子どもたちに喜んでもらう経験を通じて、自分も本格的に研究所の一員として貢献したいと思うようになりました。

木育研究所に加わるまでは、社会との連携や課題解決の視点があまりなく、自分の発表の資料さえ作れればいいとか論文さえ書ければいいという狭い範囲でしか考えていなかったのが正直なところです。研究所での活動を通し、教育が誰かの力になることや、サービスとしての価値を持っていることなどを初めて実感しました。

辻井さん:私は前田さんと同じ木材加工の研究室に所属しています。その縁で研究所の活動に触れ、子どもたちとの交流を通じて木材の魅力を広く発信したいとの思いから、メンバーに加わりました。

普段は木材の基礎研究をしていますが、研究だけではその魅力を広く伝えることが難しいと考えています。私は幼少期よりモノづくりが好きで、木材を自分で切ってロボットを作った体験が原点となり、現在の活動に繋がっております。このような経験を通じて、子ども時代から木材の魅力に触れることが、将来の進路の幅を広げることができるのではないかと考えました。

また、研究所での活動を通じて、森林を守るためには適切な伐採によって木の世代交代を促すことが重要であることを知りました。これらの知識は、小中学校の授業では教わらないので、木育研究所のような団体がこれらを発信していかなければいけないと思ったのもきっかけです。

「遊びから生まれる学び」をサポート

-研究所の活動の中で、大切にしていることなどを教えていただけますか?

阿部さん:木育研究所を含む、Explaygroundに参加する全てのラボが共有する目標は、「遊びから生まれる学び」を大切にすることです。子どもたちに、ただ物事を教えるのではなく、体験や遊びを通じて知識が自然に身についたり、新しい関心が芽生える瞬間を重視しています。

私たちのワークショップでは、テーマに沿って最低限の試作品を提供しますが、基本的には子どもたちが自由に工作できるように進めています。ただ、どうしても何を作ればいいのか、どうやって作ればいいのか思いつかないという子は多いです。

こうした子どもたちからどのようなものを作りたいかをうまく引き出し、それを実現するためにどのようなサポートが必要かを考えるのが私たちの役割です。ただし、全てを一から教えるのではなく、ヒントを提供したり、一緒にアイデアを考えながら完成まで寄り添うことが、教育を学んできた私たちだからこそできるサポートだと考えています。

前田さん:それに加えて、工作に入る前に木に関する知識を楽しみながら学べるクイズも行っています。たとえば、木材の香りをヒントにしてどの木かを当てるクイズなどがあります。

このようなクイズを事前に解くことで、実際に工作する際に「この木材はどの木から作られているんだろう」という興味が生まれるきっかけになります。ワークショップ冒頭では、「キキちゃんとその仲間たちの人形劇」を通じて説明を行います。子どもたちとの対話も組み込みつつ、その日に使用する木材の由来などを説明し、楽しみながら学べるように工夫しています。

-子どもたちの自由な発想やアイデアに驚いたり感心したりしたエピソードがあれば教えてください。

前田さん:それは本当にたくさんありますね。いつも想像を超える作品が生まれます。

例えば、細かい端材を使って時計を作るワークショップを開いた時の作品が印象に残っています。文字盤の周りに端材を貼って作るもので、使う端材は5個くらいを想定していました。ところが、最終的には10個くらいの端材を積み木のように組み合わせ、大きく立体的な作品を作り上げた子がいました。

誰かが立体物を作り始めると、他の子も「自分も作りたい」と創作意欲を燃やすようです。そしてさらに大きな作品が生まれていきます。

阿部さん:割り箸で作品を作るワークショップでは、一本一本を繋ぎ合わせ、壮大な作品を創り上げることがあります。このような場では、子どもたちの無限大の発想力を直接見ることができ、自由工作の魅力だと思います。

また、子どもたちは互いの作品を見ることにより、新たな刺激を受け、よりおもしろい作品が生まれます。とてもすてきな空間になっていると感じますね。

林業関係者の思いを伝える教材や地域の居場所作りも

-企業や地域との協力を通して実現したいことなど、今後の展望をお聞かせいただけますか?

阿部さん:現在、私たちは不要な木材や国産材から作られた割り箸の不良品などを、無償で提供いただき、それらを教材として活用することで、森林資源の大切さを伝える活動に取り組んでいます。

しかし、この活動にとどまることなく、今後は森林産業に従事する方々の仕事内容や彼らが抱く熱い想いを伝える教材や教育プログラムの開発にも、企業などの協力を得ながら取り組んでいきたいと考えています。私自身、大学時代から森林産業に関わる多くの方々の話を伺う機会があり、彼らが持つ想いに深く触れることができました。モノづくりのおもしろさを発信することに加え、そのような部分も子どもたちに伝えていけるのが理想です。

また、現在は学校への出前授業や地域イベントへの参加を主な活動としていますが、将来的には地域に活動拠点を設け、それを子どもたちや地域住民の方々が集う「居場所」として提供したいと思っています。この場所では、モノづくりを楽しむだけでなく、人とのつながりを築いたり、さまざまな挑戦をしたりする機会を提供したいと考えています。また、この場を通じて子育て支援も行えたらと思います。さらに、私たちは木育に関する取り組みを拡大するとともに、その範囲を広げて多様な体験を提供し続けることを目指しています。

これらの活動を通じて、教育の価値を重んじ、子どもたちが将来にわたって「好き」と感じることができる様々な仕事や活動に触れる機会を増やしたいと思っています。

具体的な計画はまだ決まっていませんが、林業を含む多様な産業に携わる情熱を持った人々とのつながりを深めていくことが、その一歩になると信じています。

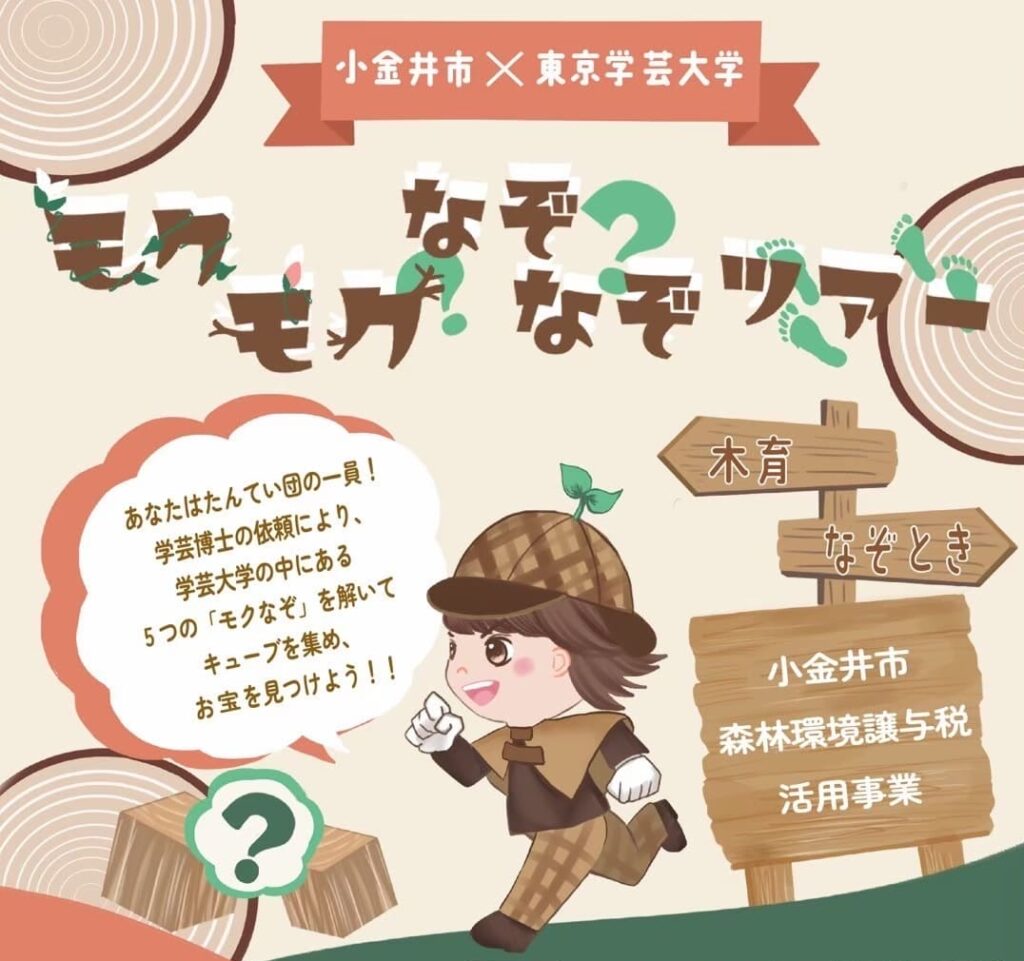

前田さん:全国の自治体には、森林の整備やそのための人材育成、木材の利用や普及啓発などに活用できる森林環境譲与税が配分されています。本学が所在する小金井市では、森林や林業に関する教育のための財源にこれを充て、私もその取り組みに協力させていただいています。

2022年度は、間伐材を利用して小学校の校庭にある木の樹名板作りを図工の先生や学校と協力して作成しました。ただ、こうした取り組みは一度作ったらそれで終わりとなりがちです。このような取り組みを、1回や1年で終わらせず、しっかりと教育の機会に結びつけ、かつ地域の産業を活性化できるような仕組みを構築することが重要です。

私は、こうした課題においてコーディネート役として関わり、小金井市に限らず他の地域でも展開できるようになれば良いと考えています。

▼詳しくはこちら 森林環境譲与税(林野庁)とは

川島さん:私たちの院生が卒業した後も、研究所がしっかり続いていく体制を整えていく必要があります。まだ立ち上がったばかりの組織ですが、その継続には大きな意義があります。今後は、学部生も積極的に参加させ、メンバーを増やしていく方針を検討しています。

「出会い」の大切さ

-社会に貢献したり課題を解決したりする大切さは分かっていても、なかなか一歩踏み出せない学生は多いと思います。最後に、そのような人々に向けてメッセージをいただけますか?

阿部さん:実は、私も頭の中でさまざまなことを考えながらも、なかなか行動に移せないタイプでした。

しかし、大学院に進学し、そこでキキちゃんと出会い、「息をするように行動ができる人もいるんだ」という影響を受け、次第に自分も積極的に行動を起こせるようになりました。自分が好きなことや興味があることから始めて、小さな一歩から進めばいいということを実感しています。

さらに、仲間の存在も非常に大きな意味を持っています。仲間がやりたいと言っていることを叶えたいという気持ちが、私にとっての原動力となっています。

川島さん:私も仲間を作ることが第一にあると考えています。私の場合は、社会貢献が最初にあって取り組みに参加したわけではありませんでしたが、研究所の仲間と出会って協力する中で、本格的に活動に加わるようになりました。

何かが動くきっかけとなる出会いは、人それぞれです。それが仲間であるかもしれませんし、一冊の本かもしれません。このような、自分にとっての重要な「出会い」があれば、物事はより進展するのではないかと考えています。

前田さん:最初は一人で始めた活動でしたが、仲間が加わることで視野や価値観が広がりました。やはり一人だけでは限界を感じることもあります。だからこそ、何か新しい挑戦をしようとしている方を応援し、自分にできることがあれば手助けしたいと考えています。

まずは、自分の思いを誰かに話すことが大切だと思います。そこから予想だにしないご縁が生まれることもあります。私も周りに相談したことが、林業関係者とのつながりを築き、現在の活動に繋がっています。

何かやってみたいことがある人や挑戦したい人は、私でよければお話を聞かせてください。多様なメンバーが増えることで、活動の幅も広がります。私や木育研究所がお手伝いできることがあれば、ぜひ一緒に挑戦しましょう。