SDGs 大学プロジェクト × Nagasaki University of Foreign Studies.

目次

長崎外国語大学の紹介

長崎外国語大学は、2001(平成13)年に、日本の歴史において、古くから異国との対外交渉・交易の窓口であり日本最初の外国語学校が開設された長崎の地に、九州地方で唯一の外国語大学として誕生した私立大学です。

原爆によって廃墟となった長崎の地で、先の大戦の反省から世界平和と人類の共存共栄のためには、外国語や諸国の考え方をしっかりと理解し、異なる国の人々と対話できる若者を育てる必要があるとの考えにより、「真理と自由の探求」「隣人愛」「献身と奉仕の精神」というキリスト教の理念のもと、終戦の年である1945(昭和20)年12月に長崎キリスト教青年会(長崎YMCA)を再建。その2年後に本学の母体となる長崎外国語学校が創設されました。この建学の精神は「わたしは道であり、真理であり、命である」(ヨハネによる福音書14章6節)というイエス・キリストの言葉をスクールモットーとして長崎外国語学校から長崎外国語短期大学、そして長崎外国語大学へと受け継がれています。

そしてこの教えは、単に、外国語を学び、修得するだけではなく、グローバル化する現代社会の中で自分の意思を伝え、相手の考えを理解し、お互いに分かり合い、その先にあるコトバを越えたコミュニケーションを大切に、未来を拓いていくことを目指し、世界16か国・地域より124の国際交流協定校(2024年2月時点)と、世界26か国・地域の大学が加盟するUSACと国際交流協定を結ぶことでお互いに学生の派遣・受け入れなどを行い、活発な国際交流を展開しております。

また、本学では、学生が自ら考え、答えを生み出す能力、課題を解決する能力を養うために実践的な学習を行う科目として「Gaidaiプロジェクト」(以下、「プロジェクト科目」)を取り入れ、地域社会と連携しながらグループで課題解決に取り組むことで一人ひとりが成長できる仕組みを構築しています。

「世界がキャンパス・キャンパスが世界」をスローガンに、多くの学生が留学し、また外国から多数の留学生を受け入れており、外国語に優れ、多様な異文化を理解し、実学に強いグローバルな人材の育成を図るため、教職員が全力でサポートしていきます。

(※1)USAC…国際交流を目的とした大学連盟。University Studies Abroad Consortium の頭文字をとって、USAC(ユーザック)と呼ばれる。本学は2009年に加盟して以来、世界中の加盟大学と学生を派遣し合っている。(加盟大学の国数は2024年2月時点)

「フェアトレードでSDGsを推進しよう!」プロジェクトとは

本学では、地域や社会の問題に対処するために、学生が直接地域や企業などと関わりながら社会に貢献する取り組みとして、「プロジェクト」を設け、「自ら、考え答えを生み出す能力」や「課題を解決する能力」を養うために実践的な学習を実施しています。

プロジェクト科目自体は、学生が主体となり地域社会などと連携しながらグループで問題解決に取り組む授業として、約10年前から実施されています。毎年、様々なテーマのプロジェクトが立ち上げられ、現在では10数個のプロジェクトが進行しています。プロジェクト科目の1つとして、2022年に私が提案した「フェアトレードでSDGsを推進しよう!」というプロジェクトが立ち上げられました。

このプロジェクトの目的は、学生たちの主体的な活動を通じて、学内はもちろんのこと、長崎という地域においてフェアトレードの商品などの認知度を高め、さらには小学校などへの出張授業やボランティア活動を通じて、SDGsとフェアトレードを関連付けた学びを深めることです。

学生たちがこの学びに持続的に取り組むことで、SDGsの目標達成に貢献することが期待され、それを実現するためにプロジェクト科目として立案し、募集を行いました。

(※2)フェアトレード…開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」のこと。

プロジェクトに「フェアトレード」を取り入れた理由は

私は文化人類学を専門とし、東南アジア諸国の開発や発展に深い関心を寄せており、これまでに複数の東南アジアの国々を訪れながら研究を重ねてきました。

訪問先で、NGOの方々との交流を通じて、例えば東ティモール民主共和国ではフェアトレードコーヒーの支援活動を行っているNGOの活動を知り、さらにインドネシアやタイなどでも同様の活動に取り組んでいることを知りました。

このような経験を通じて、東南アジアなどの発展途上国のフェアトレード商品を購入することで、日本で暮らしながら国際貢献ができる可能性を考えるとともに、自らもフェアトレードに関心を寄せるようになり、日本国内でのフェアトレードの取り組みを研究するため、地方自治体を訪問するなどしました。

また、フェアトレードが持続可能な開発目標(SDGs)に関連することがわかり、フェアトレードの推進がSDGsの達成につながると考え、それを具現化するために「フェアトレードでSDGsを推進しよう!」というプロジェクトを発案するに至りました。

(※3)NGO…NGOは「non-governmental organizations」を略したもので、「非政府組織」と訳される。政府や国際機関などに属さず、世界的な問題に対して活動を行う市民団体のこと。

テーマ選定とプロジェクト運営のプロセスとは

プロジェクト科目については、教員が大まかなテーマを提示し、学生はそれに基づいて興味を持ったプロジェクトに参加します。参加した学生たちはグループを形成し、そのグループ内で具体的なテーマや運営方法などを自ら決定し、実行していきます。プロジェクトを進める過程で、プロジェクト内容の認知度向上のためのイベントやPR活動については、学生が中心となって企画・立案し、実行しています。

また、学外の団体との連携に関しては、学生が直接連絡を取るのではなく、まず本学の社会連携センターが外部との窓口となり、地域社会や団体・企業等から本学に対して要望のあったものについて取りまとめ、学生に提案・募集を働きかけるような形にしております。

そのような中で、時津東小学校から「地域のSDGsについて学習したいので学生を派遣して欲しい」という要望が届きました。この要望が出た時期が、フェアトレードのプロジェクトを始動したタイミングと重なったこともあり、プロジェクトメンバーに伝えた結果、小学校で特別授業を行うことになりました。

また、「フェアトレードでSDGsを推進しよう!」プロジェクトの取り組み状況は、学外では時津東小学校での特別授業のみですが、学内では国際交流プロジェクトとの連携による留学生参加のイベントでフェアトレードに関するクイズを出題し、正解者にフェアトレード商品を配布するイベントなどが行われています。

また、学友会が主催する様々なイベントにもフェアトレードのプロジェクトメンバーが参加し、フェアトレードの材料で作ったお菓子やリーフレットを配布するなど、フェアトレードの啓発活動を行っています。

(※4)長崎外国語大学社会連携センター…社会との連携について総合的な施策を策定し、その実施について中心的な役割を果たすことにより、本学における社会との連携を推進し、本学の社会貢献並びに教育研究活動の発展に寄与することを目的として設立された。

(※5)学友会…本学の学生・教職員から構成される課外活動のための組織。学生の自主的で責任ある学園活動を推進し、学園生活の向上と明朗で秩序ある健全な学生生活の発展を図ることを目的としている。

学生のフェアトレードの認知度は

このプロジェクトのメンバーが実施した学内アンケートによれば、フェアトレードという言葉は知っているものの、フェアトレードの商品を買うまでには至っていないということが分かりました。

したがって、このプロジェクトに取り組むメンバーにとって、より多くの学生にフェアトレードの概念を普及させるために尽力することが、最も重要であると認識しています。

また、私が顧問を務める「フェアトレード推進サークル NEST」は、コロナ禍の影響などにより現在活動を休止していますが、過去にはフェアトレードカフェの開催や売店でのフェアトレード商品の販売などの活動を行ってきました。

現在は、フェアトレードに関する取り組みはプロジェクト側で進められていますが、今後はサークル活動も含めて、フェアトレードの促進に向けた活動を充実させていく計画です。

時津東小学校で行った特別授業の内容と成果は

このプロジェクトは1年単位で行われ、さらに半年ごとにプロジェクトメンバーが新しいメンバーに入れ替わるようにしています。具体的には、年度のはじめに取り組んだメンバーが、その後の半年で新しいメンバーと交代し、旧メンバーは新しいメンバーをサポートする役割を半年間担うという、1年サイクルのプロジェクトが進行しております。

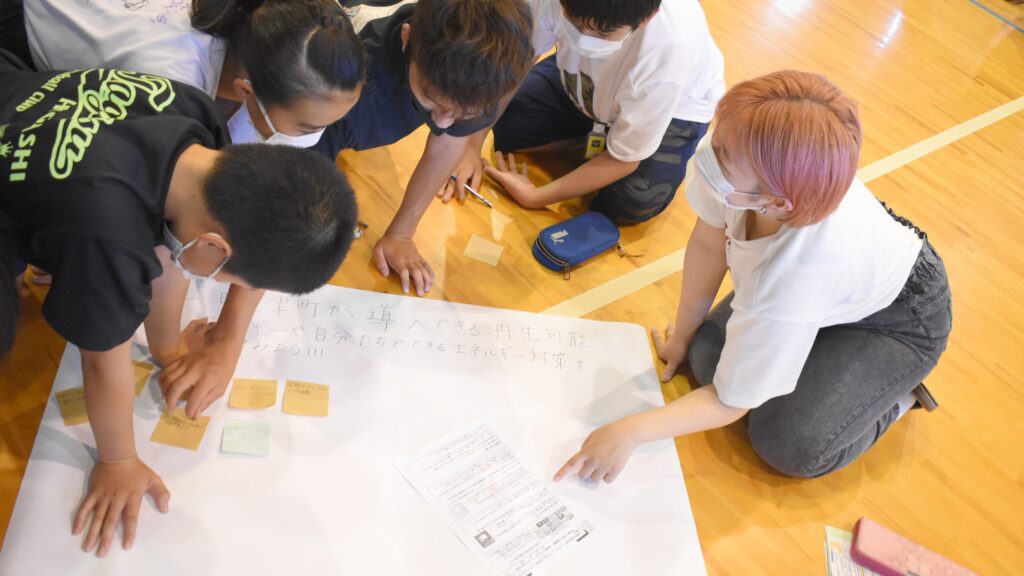

時津東小学校へ出向いた特別授業は、これまで2回(2022年6月 / 2023年6月)開催しています。SDGsとフェアトレードに関する学びを深めるために、時津東小学校の6年生約120人を10人ごとの班に分け、それぞれの班ごとにワークショップを開催しました。

ワークショップでは、SDGsやフェアトレードに関する理解を深めるためにクイズを出題するなどの工夫を行い、児童たちは学んだ内容をワークシートに記入し、意見発表も行いながら、理解を深めることができました。この取り組みを通じて、本学の学生と時津東小学校の児童がそれぞれの立場から学びと気づきを得ることができたと感じています。

特別授業を開催する際には、大人が使用する難しい言葉ではなく、小学生が理解しやすい平易な言葉を用いるよう心がけました。また、専門的で難解な言葉を使用する必要がある場合は、ルビを振るなどの工夫をするよう、学生たちに指導しました。

特にSDGsについては、最近では小学校の授業などで取り上げられることが増え、多くの児童が認知していると思われますが、フェアトレードの認知度は依然として低いと感じています。

地域におけるフェアトレードの認知度についても、県内の長与町にある「チャリタブル・トレード」というフェアトレード商品やサスティナビリティ貢献型製品のセレクトショップとカフェがありますが、長崎県内ではまだまだフェアトレードに関する店舗が少ない状況です。このため、地域におけるフェアトレードの認知度を高めるためには、地域社会と連携しつつ、継続的な取り組みが必要であると考えています。

(※6)サスティナビリティ貢献型製品…自然環境および社会環境の課題解決に対する貢献度が高い製品のこと。

教授が力を注いでいるフェアトレードの調査・研究について

私は2014年から2019年頃にかけて、フェアトレードの推進活動を先進的に行っている地域の団体などを訪問調査し、フェアトレードの研究を行いました。この活動は、日本で最初にフェアトレードタウンとして認定された熊本市を皮切りに、他のフェアトレードタウン認定都市を訪れ、関係者から話を伺い、その結果を論文などにまとめることで、継続的に研究を進めてきました。

フェアトレードの推進を大きな理念として掲げつつも、SDGsの内容を掘り下げると、双方がリンクしていることが分かります。そのため、フェアトレード推進団体だけでなく、学校や地方自治体などのSDGsに関連するさまざまな取り組みも結びつき、活動が拡大していると感じています。コロナ禍により、対外的な活動を一時的に休止せざるを得ない状況にありましたが、コロナが落ち着いてきたこともあり、今年からは聞き取り調査の再開を目指しています。

また、フェアトレードタウンの熊本市や、最近フェアトレード推進に力を入れている北九州市を始めとする九州地方のフェアトレード推進に力を注いでいる地域とかかわり合いを持ちながら、日本におけるフェアトレードの推進と、世界におけるフェアトレード推進によるつながりについての研究を継続していきたいと考えています。

(※7)フェアトレードタウン…市民、行政、企業、小売店、学校など街全体でフェアトレードを応援する市区町村や都道府県などの地方自治体のこと。

地域社会や国際社会にどのようにポジティブな影響をもたらすのか

日本においては、マーケットの中でフェアトレードの占める割合は微々たるものですが、世界に目を向けると、特に欧米諸国においては、フェアトレードの商品が多種多様に店頭に並んでおります。

日本におけるフェアトレード認証についての認知度は低いことから、フェアトレードについて多くの人に知ってもらう必要があります。フェアトレード認証がサステナビリティ認証のように普及していけば、社会は確実に良い方向に変わると考えています。

アジアに目を向けると、東南アジア諸国だけでなく、韓国や台湾もフェアトレードの推進に熱心に取り組んでいます。したがって、日本でもフェアトレードの推進に力を入れると同時に、SDGs活動も展開することが求められていると考えます。

また、エシカル・トレードやエシカル・コンシューマーという言葉も耳にするようになっています。フェアトレードとエシカルという言葉が繋がるような取り組みがお互いに相乗効果をもたらす可能性があると考えられます。

(※8)フェアトレード認証…原料が生産されてから、輸出入、加工、製造工程を経て完成品となるまでの各工程で、国際フェアトレード基準が守られていることを証明するための認証システム。

(※9)サステナビリティ認証…企業や製品、サービスが、環境や持続可能性に十分配慮していることを証明するための認定システム。

(※10)エシカル・トレード…企業や支援団体において、労働時間や健康と安全、結社の自由、適正賃金などの労働者の権利がすべての事業運営において遵守されていること。

(※11)エシカル・コンシューマー…人や社会、自然環境などに悪影響を与えないように、普段から意識して物を消費する人のこと。

日本でフェアトレードが普及・浸透しづらい理由は

日本において、フェアトレードが導入されて30年余り経過していますが、欧米諸国のように浸透しておらず、これまでもその理由などが議論されてきました。

私の個人的な見解ですが、フェアトレードの問題だけでなく、ここ30年ほどの間に日本が低成長の時代に突入し、国際協力やチャリティなども含め、余裕のない人々が増加したと感じます。

国内で起こる身近な問題には関心を持っているものの、日本から一歩外に出た世界の国々で発生している貧困や自然災害の被害などについては、関心を持つ余裕が十分でないのではないかと思われます。

ただし、この問題の原因は一概には言えず、明確に把握できるものではないため、フェアトレードの普及には地道な活動が必要であると考えます。

若い世代がフェアトレードとSDGsを推進するためには

若い世代の皆さんは、未来の日本や世界を担う重要な存在として、自身のビジョンを明確に持ち、世界に視野を広げて活動していってもらいたいです。

一方で、自分の暮らす地域や地元の方々と協力し合い、理解を得ながら取り組みを進めていくことが大切だと思います。

近年よく耳にする「グローカル(グローバル×ローカル)」という言葉が示すように、地球規模での視点を持ちながらも、地域社会での実践を重視することが重要です。この理念をモットーに、皆様には積極的なご活動を期待しています。