SDGs 大学プロジェクト × Kobe City University of Foreign Studies.

目次

神戸市外国語大学の紹介

神戸市外国語大学は、神戸市西区に位置する公立大学で、国内で唯一の公立の外国語大学です。外国語学部を設置し、英米学科・ロシア学科・中国学科・イスパニア学科・国際関係学科の5つの学科を持ちます。また、夜間の外国語学部第2部も設置しています(英米学科のみ)。

本学では、ビジネス、外交、教育、研究など社会のさまざまな分野で国際的視野を持って活躍できる「行動する国際人」の育成を目指しています。「行動する国際人」とは、複数の領域に秀でた複眼的思考力を持った人物であり、複雑化・多様化する国際社会において能動的に行動し、他者を理解し協調できる人物です。

そのために専攻外国語とその背後に広がる文化と社会に通じていること、体系的な学問習得に裏打ちされた洞察力と論理的思考力をもつこと、その両方を備えた人材を育成することを目標としています。

SDGsに取り組んだきっかけ

本学では、2022年8月、高等教育を通じて国際社会で活躍できる豊かな人間性と創造性を備えた人材を育成するとともに、産業界、教育機関、地域、行政等と連携し、「誰一人取り残さない(leave no one behind )」持続可能でよりよい社会の実現に向けて、全学的に取り組んでいくことを宣言しました。

SDGs宣言を公表する前から、本学においてもSDGsに関連する様々な活動が行われていましたが、2030年までの目標期間の折り返し点を迎え、改めてSDGs達成に向けて、全学的に取り組むことを学内外に公表することで、より内実と実効性を伴うSDGsに関連する活動を追求したいと考えています。

▼詳しくはこちら 神戸市外国語大学SDGs宣言

SDGs施策の内容

本学で特に力を入れている事業について、3つピックアップしてご紹介します。

学生フレンドリーな学校づくり

2022年4月、多様性を理解し、様々な個性を持つ学生及び教職員すべてが尊重される大学を目指し、SOGI(性的指向・性自認)に関する基本理念と対応ガイドラインを策定しました。

【基本理念を実現するための5つの方針】

- SOGIに関して、本人の意思・選択を尊重します。

- SOGIに関する差別や偏見を禁止します。

- SOGIの多様性に関する学生・教職員の理解を促進します。

- SOGIに関する個人情報の保護を徹底します。

- SOGIに関連した修学・就労上の合理的配慮を図ります。

教職員に対し、SOGIに関する啓発・研修を実施することで、SOGIの多様性を尊重し、理解を促進しています。性的指向・性自認等にかかわらず、すべての学生が学びやすい学修環境の提供を目指して、通称名使用を認める、性別に関わらず使用できる呼称を使用する、健康診断時の個別対応などの合理的配慮を実施しています。他にも生理用品をトイレに常備したり、障がいの有無や性別に関わらず、誰でも利用しやすくするため、多目的トイレのサインを見直し、誰でも使用できるトイレのピクトグラムを表示しています。

▼詳しくはこちら 神戸市外国語大学における「性的指向・性自認(SOGI)」に関する基本理念と対応ガイドライン

ボランティアコーナーの取り組み

本学では、学生がボランティア活動に関心をもち、活動に踏み出すための情報提供や活動の支援を行うためにボランティアコーナーを設置しています。ボランティアコーナーでは、ボランティアコーディネーターやボランティア経験のある学生スタッフが情報の提供、相談、指導等の活動支援を行っています。その中で特にSDGs達成に向けた取り組みをご紹介します。

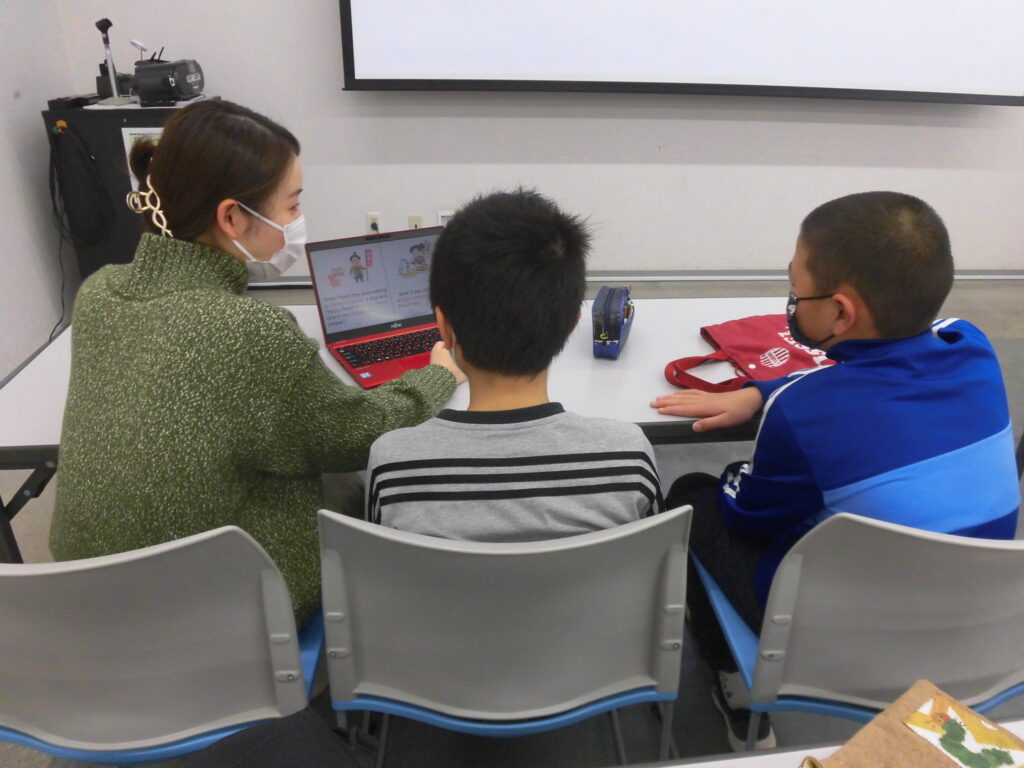

【英語でなかよし】

子どもたちに学校以外の居場所を作ってほしい、個別に受けられる学習支援が必要という地域の要望に応え学園都市エリアの小学校5,6年生を対象として2021年度新たに立ち上げた事業です。子どもたちに英会話の楽しさを伝えられるよう、学生ボランティアが毎回身近なテーマを設定しそれに沿った英単語や英語表現を練習することのできるプログラムとなっています。2022年度はSDGsのターゲットのうち、子どもたちにも具体的な課題がイメージしやすい次の3つについて、「自分たちにもできること」を英語で話し合い、伝える練習をすることでSDGsへの当事者意識を高めました。

2.飢餓をゼロに

11.住み続けられるまちづくりを

14.海の豊かさを守ろう

【がくえん陽だまりサロン】

学園都市周辺に住むお年寄りの方々におしゃべりの機会を提供することを目的とした「がくえん陽だまりサロン」という活動を2か月に1回程度実施しています。また、コロナ禍における交流方法の模索により生まれた、学生ボランティアが作成した手紙をご自宅に配布することでお年寄りの方々と交流する「ひだまりお便り」も続けています。手紙への返信をいただいたり、毎月の手紙を心待ちにして、届いた手紙を大切に保存しているというお声もいただいています。

お年寄りの方々からは戦争体験や阪神淡路大震災の体験を伺うことができます。それらの経験がない若い学生がお年寄りの体験をさらにまわりに発信することで、平和の大切さや防災の必要性の肌感覚での理解が広がっていくことを期待しています。

【Books for All】

お金を集める募金では、継続性があまり期待できませんが古本を回収し、その売却益を寄付する「Books for All」の仕組みなら持続可能な息の長い支援活動を続けることができます。

学内と地域の商業施設から協力を得て、古本を回収し、その売却益を毎年、飢餓のない世界を目指して活動する国連機関であるWFP国連世界食糧計画に寄付しています。

また、集めた古本は古本業者の手で再び市場に流通し、再度本としての役目を果たすことになります。

模擬国連活動

本学は、ビジネス、外交、教育、研究など社会の様々な分野で国際的視野を持って活躍できる「行動する国際人」を養成することを目指し、教育研究活動を進めてきました。その特徴的な取り組みである模擬国連活動を通じて、国際問題や外交関係への理解を深め、英語力、交渉力などを含む総合的なグローバル・コミュニケーション能力や分析力、政策提案力、行動力などを養成しています。

※模擬国連とは、自身の出身国とは異なる国の代表団としての役割を担い、国連の会議を模擬し、世界的な課題への解決策を話し合いながら外交を体験することで、国際問題や国連システムへの理解を主体的に深めていく教育活動です。

【NMUN(模擬国連世界大会)】

2022年11月に本学が主催したNMUN神戸大会では、世界11カ国の42大学・団体から多様な国籍を持つ298人の大学生が参加し、4つの議場において、「平和」を主なテーマに白熱した議論・交渉が行われました。最終的に16件の決議案が提出され、いくつかの修正を経てすべての決議案が採択されました。決議文は国際連合に共有されるとともに、National Model United Nationsのウェブサイトにて公開されています。

4つの議場では以下の議題で議論を行いました。

①国連総会 「エネルギー保障と気候変動緩和のためのエネルギーシステムの適合」

112人の大使はテーマ別・地域別に9つのグループに分かれ、エネルギー貯蔵・化石燃料・水素・平和的手段のための核エネルギーなどのトピックスについて議論しながら、決議案作成に向けた準備を進めました。

最終的には議場において5つの決議案が提出され、そのうち3つの決議案に修正があったもののすべての決議案が採択されました。決議では途上国への水素をはじめとしたグリーンエネルギーや原子力発電に関する技術供与など、多くの改善案が提案されました。

②核兵器の不拡散に関する条約(NPT)再検討会議 「核安全保障の強化に向けた対策」

99人の大使は9つのグループに分かれ、核を使ったテロや核物質の密輸、教育、IAEAによる規制の強化、サイバーセキュリティなど幅広いトピックを含んだ内容について議論し、決議案の準備を進めました。

議場では最終的に6つの決議案が提出されましたが、どの決議案も核安全保障を強化するためのユニークで革新的な提案であり、提出された6つの決議案は1つに修正があったものの、全て採択されました。

採択された決議では、侵攻を受けるウクライナの原子力発電所の安全確保への提案や原子力施設の取り扱いに関する包括的な枠組みの設立など多くの提案がなされました。

③国連経済社会理事会 「グローバル化が進んだ世界での食糧保障への取り組み」

63人の大使は7つのグループに分かれ、小規模農家への技術支援や農業の生産性向上、資金調達などのトピックについて議論し、決議案の準備を進めました。

議場では食料安全保障を改善するための4つの決議案が提出され、その中では食品廃棄の問題やウクライナ産小麦の輸出などの課題や多国間での貿易協定の提案といった改善案について触れられました。最終的には4つの決議案全てが採択されました。

④安全保障理事会 「コンゴ民主共和国の状況について」

24人の大使は武装集団の停戦、コンゴ東部地域への関与、進行中の人道危機など、今後の進むべき道の可能性について議論しました。

議場では3つのグループに分かれ、決議案作成の準備が進められましが、最終的には人道支援の追加や紛争責任者への追加制裁などコンゴ民主共和国の安定化を支援する1つの決議案が提出され、採択されました。

【JUEMUN(日本大学英語模擬国連大会)】

JUEMUNは、大学生を対象とした英語による模擬国連大会です。JUEMUNでは、SDGsに関するテーマを議題とすることで、SDGsを主体的に捉える機会としています。

本学が主催し、2023年7月に開催する大会では、国連機関を「国際連合児童基金(UNICEF)」、大会テーマを「世界の未来を担う子どもや青少年の権利の実現」と定め、議論を行います。参加学生は「各国代表/議長・議長補佐」となり、大会テーマに沿って設置された次の3つのテーマを議題にする議場にて、3日間の討議を通し決議案の採択を目指します。

- 全ての子どもや青少年のための教育の質の向上

- 全ての子どもや青少年のための医療アクセスの拡充

- 全ての子どもや青少年の保護の強化

SDGs施策と学生とのつながりについて

【ボランティアコーナーの取り組み】について

本学のボランティアコーナーでは、専任のボランティアコーディネーターを1名配置し、学生スタッフの主体的な取り組みをサポートしています。上記で紹介した具体的な取り組みに加え、社会課題の解決を目指す学生団体のサポートを行っています。月1回会議を開催し、各団体の活動内容等を情報共有することで、相互協力による活動の活性化を図っています。

【模擬国連活動】について

-1024x683.jpg)

2022年11月に本学が主催したNMUN神戸大会では、学生事務総長を筆頭とする15名の中核メンバーによる学生実行委員会を設置し、文化視察、カンファレンスサービス、セレモニー、セッションツアー運営の4 部門に190名の学生ボランティアが参加するなど、多数の本学学生が主体的に企画・運営を行いました。

各委員会においては、4名が副議長を担当し、議題に関連する正確な情報や時事問題を把握して適切に会議を進行しました。16名の大使団は4つの委員会に分かれて参加し、各議場においてリーダーシップを発揮することで、決議の採択へと貢献した結果、複数の賞を受賞し、優秀な成績を収めました。

今後の施策

SDGsの各目標間には、相乗効果を持つものもあれば、トレードオフの関係にあるものもあります。また、うわべだけでSDGsの達成に貢献するふりをする「SDGsウォッシュ」に陥る弊害も指摘されています。

これらに対し、本学では、より内実と実効性を伴うSDGsに関連する活動を追求したいと考えています。まず、既存の取り組みについては、それぞれがSDGsのどの目標やターゲットに寄与するものであるかを理解した上で、持続可能な社会の姿を思い描き、その実現のために、引き続き活動を推進してまいります。これらに加え、本学の学生や教職員、産業界、教育機関、地域、行政等との間で相互に連携を深め、SDGs達成に向けた新たな取り組みを創出し、実行してまいりたいと考えています。