SDGs 大学プロジェクト × Kumamoto Univ.

目次

熊本大学の紹介

熊本大学は、熊本市内の旧制第五高等学校、旧制熊本薬学専門学校、旧制熊本師範学校などの教育機関を前身として、1949年の学制改革により発足した国立大学です。熊本市に本部を置き、文学部、教育学部、法学部、理学部、医学部、薬学部、工学部、情報融合学環の8学部で構成されています。

熊本大学では、マグネシウム合金の研究開発を行う「熊本大学先進マグネシウム国際研究センター」や、熊本藩に関係する資料の研究を行う「永青文庫研究センター」などの機関を有し、最先端の研究や地域に根ざした研究など、幅広い独自性のある研究が行われています。

また、熊本大学の表門、工学部研究資料館、五高記念館、化学実験場は重要文化財です。五高記念館や工学部研究資料館は一般公開されており、その歴史を肌で感じることができます。

盲学校用教材開発サークルSoleilとは

盲学校用教材開発サークルSoleil(ソレイユ)は、全国の盲学校(特別支援学校)に、開発した教材を寄贈する熊本大学のボランティアサークルです。工学部を中心とした学生で構成され、技術職員と協力して教材の開発にあたってきました。令和5年度の国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)主催の「STI for SDGs」アワードでは「次世代賞」を受賞するなど、その活動は高く評価されています。

今回は、そんなSoleilで顧問を務める小林牧子教授にインタビューを行いました。

「視力に障害のある方たちの光に」Soleilの活動と創設の経緯

ーSoleilとはどのような団体ですか?

Soleilは、視覚に障害のある方に向けた教材を開発し、希望する盲学校(特別支援学校)に寄贈する工学部公認サークルです。

「Soleil」は、フランス語で「太陽」という意味で、「視力に障害のある方たちの光となるような団体になりたい」という思いを込めて、学生が考案しました。

ーSoleil創設の経緯を教えてください。

Soleilは、もともと工学部公認サークルだったわけではありません。その発端は、熊本大学工学部の技術職員が、熊本県立盲学校から「中途視覚障害のある方の点字学習がうまくいかない」という話を聞いたことにさかのぼります。

通常、点字の学習に使われる点字タイプライターというのは、打ち出した点字を触ることで、正しく打てているのか確認する仕組みになっています。しかし、その点字はとても小さく、慣れていない方にとっては、触って判別するのはとても難しいのです。

そこで、学習を支援するために開発したのが、打った点字を音声で教えてくれる音声点字タイプライターでした。それは、打ったものをその場で読み上げるだけでなく、録音して後から再生することもできます。

音声点字タイプライターは非常に評判が良く、全国から「欲しい」という声が届きました。高齢になってから失明される方が多くなっているため、需要が高まっていたのです。

そのため、技術職員だけでは全ての希望に応えられる数を作るのは難しかったため、学生の中から手伝ってくれるボランティアを募集します。そして、集まった学生の協力もあり、何とか希望の声に応えて全て寄贈することができました。

その後、熱意のある学生から「ものづくりを通して社会貢献ができるのは素晴らしい。ぜひ継続して活動を行いたい」という声が上がり、学生プロジェクトとしてスタートしました。そこからサークルとなり、最終的に工学部公認サークルに昇格したという経緯です。

ーSoleilはどのようなメンバーで構成されているのですか?

Soleilは、工学部の学生を中心に、それぞれの技術の持ち味や強みを生かして活動しています。例えば、土木建築学科の学生はデザインに秀でており、CADも自在に操作します。また、機械数理工学科の学生もCADや設計に熟練しており、工作やものづくりに優れています。さらに、物質生命化学科の学生は材料に関する豊富な知識を持ち、最適な材料の選定について提案を行います。

また、ものづくりに特化した知識がなくても、接着剤での接合やシールの貼付、ハンダゴテを用いた簡単な作業などがありますので、工学部以外の学生も参加しています。

Soleilは、様々な分野の学生が一緒になって頑張ってくれているサークルですね。

CADとは:「設計をデジタルで行うツール」のこと。

アイディアが教材へ。制作の流れ

ー製品のアイディアはどのように生まれるのでしょうか。また、教材制作の流れを教えてください。

熊本県立盲学校や展示会でいただいた意見とアンケートの内容を基に開発された製品もあれば、ボードゲームが好きだった学生の「目の不自由な人とも一緒に遊べるものをつくりたい」という思いから生まれた教育玩具もあります。

アイディアを形にするために、まず限られた予算内で製作するのが試作品です。出来上がった試作品を学生たちで確認して作り直すこともあれば、試作品を盲学校や展示会などで先生方に見てもらい、フィードバックを元に改良することもあります。先生方からの評判が良かった場合は、アンケートを実施し、何台の寄贈を希望するか確認します。希望が多かった場合は、資金集めを行い、製作に取りかかります。その後、完成した製品を希望があった盲学校へ寄贈するという流れです。

ー教材のアイディアは全て学生が考えたものなのでしょうか。先生が学生のサポートで意識されていることはありますか?

教材のアイディアは基本的に学生によるものです。教員は学生のアイディアを否定せず、まずは作ってみることを促しています。もちろん、形にするのが難しくて、試作品の完成まで至らず、アイディア倒れになることもあれば、試作品を作って展示会にもっていったら評判がイマイチだったいうこともあります。また、改良をしてみたものの、結局途中で断念する場合もありました。そういったプロセスは、実際の企業の手によるプロダクトと同じですよね。そうした体験も大事にしています。

コロナ禍で部活動が制限された中で訪れた転機

ーこれまでの活動で大変だったことはありますか?

コロナ禍においては、部活動の禁止や部室の利用制限など、サークルの活動にも大きな影響がありました。オンラインミーティングが主流となり、自宅で1人でも可能な作業を細々と行うしかありません。

その上、展示会も軒並み中止となり、学生にとって展示会での評価は重要なモチベーション源ですが、その機会が失われたことでモチベーションの低下が懸念されました。

そんな時に、少しでも学生の励みになればと参加したのが一般社団法人電気学会「U-21 学生研究発表会」です。テーマが自由だったので、その時進行中だったプロジェクトの「ふれあいどうぶつしょうぎ」を発表したところ、優秀賞を受賞しました。

「ふれあいどうぶつしょうぎ」は、女流棋士の北尾まどかさんが開発した「どうぶつしょうぎ」のユニバーサルデザイン版です。「どうぶつしょうぎ」は、12マスのボード上でライオン、ゾウ、キリン、ヒヨコの駒を動かすシンプルな将棋で、こどもでも楽しめるゲームです。ライオンは将棋の王将に相当し、どのマスにも進むことができ、ゾウは斜めに、キリンは上下左右に進むことができます。動物ごとに異なる動きが特徴です。

「ふれあいどうぶつしょうぎ」は、「どうぶつしょうぎ」のルールはそのままに、視覚障害のある方でも遊べるようにデザインしました。駒を見たり触ったりすることでルールがわかる優れものです。また、駒がケースにもピッタリはまるように作られているので、駒が外れにくく、どこにでも持ち歩けます。

受賞当時、世間でSDGsが話題にのぼることが多くなった時期でした。SDGsをテーマにした「ふれあいどうぶつしょうぎ」は、触ることで駒を区別できるようにしたり、色のコントラストをはっきりとさせたりすることで、目の不自由な人もそうでない人も一緒に遊べるように工夫してあります。受賞を機にメディアなど色々な場で取り上げられるようになり、プロジェクト班は非常に忙しくなりました。学生にとって非常に励みになったと思います。

ー「ふれあいどうぶつしょうぎ」でこだわった点や、意見を受けて改良を加えたところはありますか?

視覚障害のある方に向けた製品には音声機能が多く見受けられますが、「ふれあいどうぶつしょうぎ」にはその機能がありません。当初、我々指導教職員を含めた多方面から「音声機能を導入した方がよいのではないか」という意見もありましたが、学生の「音声をつけると集中力を欠くし、コストも高くなってしまうからつけない」という判断により、現在の形となりました。その結果、音声機能がなくても高く評価されています。

「ふれあいどうぶつしょうぎ」は、目の不自由な人もそうでない人も一緒に遊べる貴重な教育玩具です。全国の盲学校に3台ずつ寄贈した後も、なかなか壊れないものではありますが、いまだに寄贈の希望は途絶えません。盲学校以外からもほしいという声が出てきています。

「ふれあいどうぶつしょうぎ」は、寄せられた意見を基に改良した部分もあります。当初は白と黒で着色され、見た目もわかりやすいと考えられていましたが、寄贈後のアンケートにおいて「色で駒を区別できるようにしてほしい」という意見がありました。弱視の方々の中には、触覚だけでは駒の違いを認識しにくいと感じる方もいらっしゃったのです。

現在では、コントラストが明確で、動物のイメージがしやすいように色分けがされています。例えば、ライオンはオレンジ色、キリンは黄色、ゾウは水色というように、色を見るだけで駒が識別できるようになりました。

多くのニーズに応えるために。資金面の課題とは

ー制作の費用はどのように賄われているのでしょうか。また課題や必要なサポートはありますか?

制作の費用は、基本的に助成金で賄っています。しかし、助成金の1件当たりの金額はそれほど大きくはありません。私たちも1個あたりの制作費を安くすることを目指してるのですが、郵送で寄贈するにあたり、どうしても配送料がかかってしまいます。

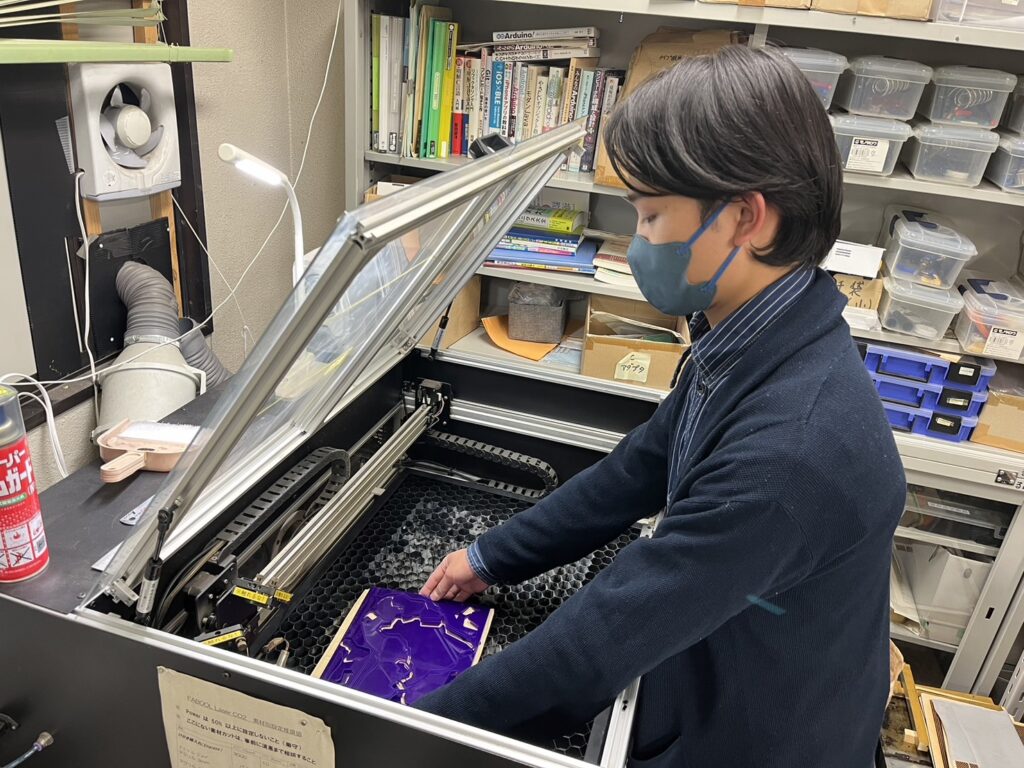

また、最近では材料費の値上がりが大きな課題です。私たちが好んで使用していた材料の一つにアクリル板があります。アクリル板は、熱にも強くて加工しやすく、そして軽くて安いなど、良いところがたくさんあります。

考案当初はアクリル板の価格はそれほど高くありませんでした。しかし、コロナ禍において様々な場所でアクリル板が必要とされたため、価格が上昇しました。コロナの流行が落ち着いた今も、物価は上昇しているので、アクリル板の価格は依然として高いままです。もし、廃棄されたものがあれば、私たちで有効利用したいくらいです。

また、助成金の場合、どうしても使用範囲が決まってしまいます。プロジェクトが発足してから、希望された台数を寄贈するという目標に向かって努力していきますが、プロジェクト終了後に追加の寄贈希望が出ることがあります。

しかし、プロジェクト終了後は助成金で対応することができません。かつては、プロジェクト終了後に希望があった場合、材料費のみを頂戴して制作しておりました。しかし、インボイス制度が開始されて以降、私たちは適格請求書発行業者ではないため、このような取引も難しくなっている現状があります。

今後も皆様のご希望に添いながら活動を継続できるよう、Soleilの活動に賛同していただける方がいらっしゃいましたら、ご寄付という形で応援いただけますと幸いです。

「より多くの人の“光”へ」Soleilの今後の展望

ーSoleilの今後の活動目標や展望についてお聞かせください。

コロナ禍により、対面でのコミュニケーションが制限されたことで、オンライン化が進み、私たちもオンライン上で意見を拾えるようになりました。

今は障害者手帳をデジタル化した「ミライロID」というアプリがあります。そのアプリで注目しているのが「ミライロリサーチ」というアンケート調査ができる機能です。その機能を使えば、視覚障害のある方々と繋がることができます。ただし、視覚障害のある方のスマホの所有率は高くなく、アプリを利用される方も多くありません。今後、いかに視覚障害のある方にとって使いやすい状態にしていくかという課題はあります。

しかし、オンライン上で繋がることができれば、盲学校の方にとどまらず、多くの方から意見を伺うことが可能です。今は盲学校を経由していろいろなニーズを拾っていますが、困っていることがあっても、訪問時やアンケート実施時に思い出せなかったり、伝え忘れてしまったりすることがよくあります。その点、アプリであれば困った時や思いついた時にすぐ書き込むことができるため、漏れることなくニーズが拾えるでしょう。

このように、オンライン化や新しい技術を活用することで、従来以上に多くの方々から意見を伺い、視覚障害のある方々に貢献できるサークルを目指していきたいと考えています。また、学生は最長で6年間で卒業し、その後はサークルを離れてしまいます。活動で得た知識やノウハウを埋もれさせてしまうのは非常に惜しいことです。これらの財産を継承し、共有できるシステムを整備していきたいと考えています。

ー最後に読者の方にメッセージをお願いいたします。

よく「最近の若い人は・・・」と否定的な意見も聞かれますが、私はそんなことは決してないと思っています。学生と接していると「私が若い頃はこんなことは考えもしなかったな」と驚かされることがよくあり、学生の素晴らしさを実感する日々です。

もちろん、私たちが若い頃とは環境も違いますし、SNSやアプリもない時代で技術も大きく異なります。今の若い人と昔の人を比べたら、当然環境も得意とすることも違いますが、どっちが良いとかそういうことはなく、やっぱりどちらも素晴らしいのです。私たちは、それぞれの強みを生かし、世代を超えて一緒に協力して頑張っていきたいと思っています。