SDGs 大学プロジェクト × Yokohama City Univ. -Part 2-

目次

横浜市立大学の紹介

横浜市立大学は、神奈川県横浜市に位置する緑豊かなキャンパスを有し、開国の地である横浜にふさわしい、開放的な学風が魅力の公立大学です。

2028年に創立100周年を迎えるこの大学は、国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部、医学部の5つの学部を擁しています。特に、データサイエンス学部は2018年に首都圏で初めて開設されました。

横浜市立大学は地域との連携にも力を入れており、県内で開催されるプロジェクトやイベントへの参加、地域の課題解決を目指す研究事業、学生によるボランティア活動などが積極的に行われています。また、世界各国の大学や研究所との交流も盛んで、多様な留学プログラムが用意されています。

学生生活においても、様々な部活やサークルの団体が活発に活動しており、学生同士の交流を深めることができます。また、就職活動をはじめとするキャリア支援にも力を入れており、学生の将来の進路に対するサポートも充実しています。

横浜市立大学は、グローバルな視野を持ち、地域に貢献する人材の育成に取り組んでいます。将来に向けて豊かな知識と経験を身につけ、社会で活躍するための力を培うことができる、魅力的な大学です。

SDGsに取り組む学生団体TEHs

―今回、学生団体「TEHs(テフズ)」のメンバー山田有里子さん、百瀬有紗さん、荒波杏さん、櫻井琉唯さんにお話をお伺いします。まず、TEHsはどのような団体なのか教えていただけますでしょうか?

山田有里子さん(以下、山田さん):横浜市立大学の学生をはじめ、10代から20代の若い人達にSDGsについて広く知ってもらうことを目的に作られた横浜市立大学公認 SDGs学生団体です。「YCU生によるYCU生のためのSDGs」という理念のもと、SDGsに関わるいろいろな活動を行っています。

―どのような経緯でTEHsを立ち上げられたのですか?

山田さん:私は4期のメンバーで、TEHsを立ち上げた1期の先輩方から直接お話をうかがったわけではないのですが、きっかけは「国際関係論」という授業で、国際連帯税関連のNGOが主催するシンポジウムにパネリストとして参加したことがきっかけと聞いています。そこでの議論がとても盛り上がり、「このまま終わるのはもったいない!」という思いから、学生団体を作ろうという流れになったそうです。

▼ 詳しくはこちら TEHs立ち上げのきっかけは? どのような流れで立ち上げたの?(yokohama-cu.ac)

横浜市立大学の学生は熱心な方が多く、授業を受けてそれで終わりにせず、そこからさらに発展させようとする人が少なくありません。1期の先輩方も、国際関係論の授業で得た学びを実際の行動に移したいという熱意があったのだろうと想像しています。

―「TEHs(テフズ)」という名前にはどのような意味があるのですか?

山田さん:「SDGsの一歩先へ」という意味を込めて、S、D、Gのアルファベットをそれぞれひとつ先に進めたT、E、Hから「TEHs」と名付けられました。

―なるほど、とても良いネーミングですね。

「サスシーメニュー」を食べて未来の海を守ろう

―では、具体的にどのような活動に取り組んでおられるのか教えてください。

山田さん:TEHsの活動はプロジェクトベースで行われており、現在はサスシープロジェクト、ハマカグプロジェクト、Connect Africa to Japan Project、手話プロジェクト、難民プロジェクトが進行しています。

私が取り組んでいるのは「サスシープロジェクト」で、サステナブルシーフード(サスシー)を使用したメニューを大学生協で提供する取り組みです。

いま、海での漁獲量の減少が問題になっており、このままでは近い将来、食卓から魚が消えてしまったり、寿司屋の魚の大半が品切れになってしまう可能性が否定できません。サステナブルシーフードとは、乱獲のような不適切な漁業ではなく、水産資源や環境に配慮ができているという認証を受けた方法で得られた水産物のことです。

サスシープロジェクトは、このサステナブルシーフードを使った生協食堂のメニューを食べることで未来の海を守り、SDGsを身近な問題として考えてもらうことを目的としています。

―「食べる」という日常的な行為でSDGsを考えられるのは素晴らしいアイデアですね。プロジェクトを進めていくうえで苦労されたことや課題などがありましたらお聞かせください。

山田さん:サスシープロジェクトは今年で3年目を迎えますが、先輩方が立ち上げたプロジェクトを引き継ぐ立場として、プロジェクトの継続を安定化させる土台作りが主な課題でした。

サステナブルシーフードを使ったメニューを提供している証明として、サステナブルシーフードの認証を取らなければならないのですが、そのためには十数万円の資金が必要です。この資金調達が最大の課題であり、一時は継続が困難になる状況にも直面しました。しかしながら、横浜市立大学の教職員の皆さまや大学生協の皆さまのご支援により、継続していくことができています。

また、SDGsに興味のある人たち以外の層にサスシープロジェクトを知ってもらうことも課題です。利用者数を増やすため、「サスシーメニュー」の認知度向上に向け、生協食堂に新たなポスターを掲示したり、SNSで積極的に投稿するなど、露出を増やす工夫を行っています。

―大学や生協の職員さんからの支援というお話がありましたが、他にも連携されていることはありますか?

山田さん:特に生協のみなさんには、サスシーメニューの調理はもちろんのこと、メニュー作りの段階から大変お世話になっています。

メニューは、まずTEHsのメンバーが考えたものを、夏休みなどの長期休暇のあいだに試作会を設けて実際に作っていただきます。その過程で予算や調理の手間などについてのフィードバックをいただき、学生の私たちが試食して、双方コミュニケーションを取りながら食堂で提供するメニューを作り上げていくという流れです。

―どのようなメニューが人気なのでしょうか?

山田さん:生協からいただくメニューの選択率のデータをもとに、どのようなメニューが好まれるのかがわかるようになってきました。たとえば、主菜のほうが副菜よりも選択率が高いですし、明太子を使ったメニューに人気がありますね。

櫻井琉唯さん(以下、櫻井さん):その中で、今年の5月に提供した「サスシー明太まぜそば」は、大変好評をいただき、売り切れとなるほどでした。このメニューは、学生が学食で求めるボリューム感満点の料理をコンセプトに生まれた中華風のメニューです。メニュー作りでは、まず使用するサステナブルシーフードを決定し、そこからメンバーみんなでアイデアを出し合って決めていきます。

―今後の活動について教えてください。

山田さん:食材調達の関係で、サスシーメニューの提供は1か月のうちの1週間だけです。これまでは毎月新しいメニューを提供して、人気があるものもあれば、そうでないものもあったのですが、これからは「サスシーといえばこのメニュー」という認知度向上にもつなげられるように、「定番メニュー制度」を導入することになりました。

前期は、特に人気のあった「サスシー明太まぜそば」を定番メニューとし、毎月、定番と新しいメニューの2種類を提供する予定です。

ハマカグプロジェクトで「もったいない」をなくす

―では次にハマカグプロジェクトについて、リーダーの百瀬さんにお聞きしたいと思います。

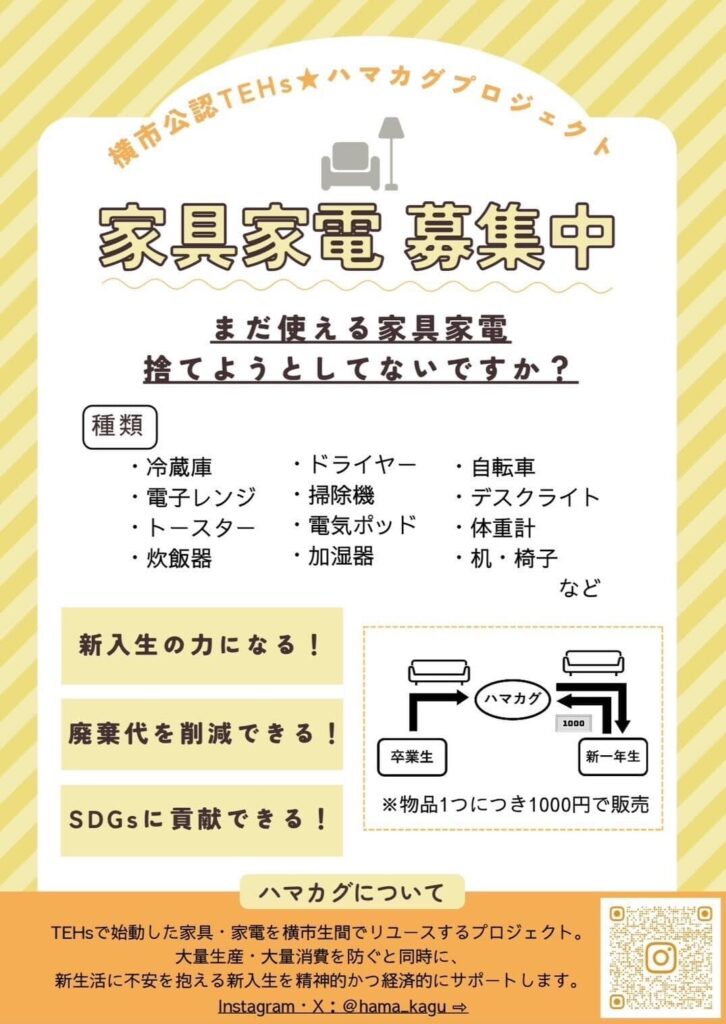

百瀬有紗さん(以下、百瀬さん):ハマカグプロジェクトは、大学を卒業する4年生からまだ利用可能な家電や家具を集め、一人暮らしを始める新入生に提供する取り組みです。

私自身、大阪から東京に上京し、一人暮らしを始める際には家具や家電を一式揃えるのに少なくとも10万円かかりました。私が移り住んだ時期はちょうど、4年生が卒業して引っ越すタイミングで、道端にはまだ使えそうなきれいな家具や家電がたくさん捨てられていました。

それを見てからずっと、この問題の解決に貢献したいと考えていました。また入学後、国際関係論や環境論入門を受講し、家具家電の製造や廃棄過程では大量の二酸化炭素が発生し、地球規模課題の一つである温暖化を促進させてしまっていることを知り、「ハマカグ」を立ち上げ、行動に移すことを決めました。

この「ハマカグプロジェクト」により、新しい生活をスタートさせて不安を抱える新入生を経済面からサポートできるとともに、卒業生は粗大ごみを処分する料金を節約できます。また、まだ使える家電や家具のリユースによって、大量生産・大量消費へブレーキをかけ、地球温暖化防止に貢献するという狙いもあります。

昨年の夏頃からプロジェクトを始動し、冬には4年生から不要となった家具や家電を収集し、今年の春に新入生に引き渡す活動を初めて行いました。4年生からは無料で引き取るのですが、新入生からはプロジェクトを存続させるための活動費として、家具・家電の購入代金で一律1,000円をいただいています。

―4年生や新入生に、ハマカグプロジェクトのことをどうやってお知らせしたのですか?

百瀬さん:4年生に対する広報は、正直言ってかなり苦労しました。最終的には、4年生が所属するゼミの担当教授や准教授の先生方全員にメールを送り、「ハマカグプロジェクト」に関する情報をゼミのラインで共有していただくようにお願いしました。先生方からは快諾や応援のお返事をいただき、大変ありがたかったです。また、SNSや口コミを通じても広がりを感じることができました。

新入生に対しては、まだ学校とのつながりが浅いため、インスタグラムとXを積極的に活用しました。大学の公式アカウントが発信する「#春から横市生」というハッシュタグを使用し、ほぼ毎日投稿し、広報をしました。

―今後の取り組みについてはいかがですか?

百瀬さん:今回、家具・家電の引き取り、引き渡しの多忙期に入る前に、何十回もミーティングを重ねてメンバーで議論し、実行するためのシステムを作ってきたのですが、やはり実際に行ってみると問題点や改善が必要な点がたくさん見えてきました。

たとえば、取引はほとんどインスタグラムで行われるため、インスタグラム担当のメンバーに業務の負担が偏ってしまったことや、多数の利用者の取引が一斉に進むと、誰がどこまで進んだのかという把握が困難になってしまうことなどです。こういった課題を洗い出し、来年に向けて改善に取り組んでいます。

TEHs初の国際プロジェクト、Connect Africa to Japan

あらとぅ×TEHs古着シェアイベント

―Connect Africa to Japan Projectについてお聞きしたいと思います。そもそも、なぜアフリカなのでしょうか?

荒波杏さん(以下、荒波さん):つい最近まで、私はアフリカのウガンダへボランティアに行っていました。その継続として始めたのがこのアフリカプロジェクトで、TEHs初の国際的なプロジェクトになります。

ウガンダでは、貧困が大きな社会問題です。たとえば私が住んでいた住居はかやぶきの小屋で電気が通っておらず、電気の供給源はソーラーパネルだけでした。水道もなく池から汲んできた水を使います。もちろんシャワーもないので池の水をバケツに入れて体を洗い、洗濯も手洗いです。飲料水は雨水を沸騰させて利用するのですが、これが意外とおいしかったですね。

学校に関しての貧困も深刻で、教育費を払えなかったり、ノートなどを買うお金がなかったりなどして、学校に通えない子どもたちがたくさんいます。また給食費も払えないので一日中何も食べずに過ごしている子どもたちも少なくありませんでした。服も一着しか持っていないなど、必要なものが全然足りていません。ウガンダは本当にまだまだ発展途上にあるという印象です。

このようなウガンダの現状を、日本の人に知ってもらい、アフリカをもっと身近に感じてもらうための取り組みが、このアフリカプロジェクトです。

―プロジェクトの活動内容を教えてください。

荒波さん:実際に活動していくのはこれからですが、主に3つのプロジェクトを企画しています。

一つ目は、ウガンダでのボランティア経験を踏まえて、アフリカに関する情報をインスタグラムで発信することです。

二つ目は、私がボランティアをしていた現地の団体であるUganda Empowersと共同で、ボランティアハウスを建設するためのクラウドファンディングです。

そして三つ目は、ウガンダの小学校の子どもたちとのZoomを通じた交流会です。さらに、アフリカ料理の体験会など、アフリカの文化などへの理解を深めるためのイベントやワークショップの定期的な開催も計画しています。

共通するのはアクションを起こしたいという想い

―みなさんご自身のことについてもお聞きしたいと思います。TEHsに入ったきっかけや、これまでの活動で印象に残っていることを教えてください。

山田さん:高校生のときから環境問題をはじめとしたSDGsに関連するトピックに関心があり、高校のSDGs同好会に所属していました。そこでの活動がとても学びになったので、大学でも同じような活動を続けたいと思い、TEHsに入りました。

これまでの活動で印象に残っているのは、SDGsに取り組む他大学の学生団体と交流したとき、「サスシープロジェクト」にとても興味を持っていただいたことです。先輩たちが立ち上げた素敵なプロジェクトを、より発展させて継続していきたいと改めて感じました。

百瀬さん:大学に入る前から、スポーツなどの部活やサークルではなく、社会貢献につながる活動がしたいとずっと思っていました。それで、1年生の前期に受けた国際関係論の上村雄彦先生にTEHsを紹介されてすぐ、入ろうと決めました。

「ハマカグプロジェクト」ではリーダーとして動いているので、社会貢献のための活動を通して、私自身も非常に多くの学びを得られているところが印象的です。このプロジェクトで培われたリーダーシップやマネージメント能力は社会に出てからもきっと役に立つものだと感じています。

―TEHsでの活動を続けたいというモチベーションになっているものは何でしょうか?

山田さん:SDGsに取り組みたいけれど、具体的に何をすればわからないという人に対して、ひとつの選択肢でありたいという思いですね。また、メンバーで考案した「サスシーメニュー」が実現して、生協食堂の利用者の皆さんに喜んでいただけたときの嬉しさもモチベーションになっています。

櫻井さん:せっかく時間がたくさん使える大学生だからこそ、大学生の立場でできることはやっておきたいという気持ちです。私も高校生の頃からSDGsに興味があったものの、実際に自分で何をしたらいいのかわからなかったのですが、TEHsを知っていろいろなことに取り組めるんだということがわかりました。

―TEHsが櫻井さんにとって、山田さんの言われた「ひとつの選択肢」になったのですね。では、最後に高校生や横市生の皆さんへのメッセージをお願いします。

山田さん:ぜひ、横浜市立大学の「サスシーメニュー」を食べてみてください。生協食堂でサステナブルシーフードを食べることで、一緒に未来の海を守りましょう。皆さんがサステナブルシーフードに興味を持っていただけたら嬉しいです!

荒波さん:やりたいことに挑戦できる大学の環境は、とてもすばらしいです!これからも楽しみながらSDGsと未来の地球のために、みんなで協力して頑張っていきましょう!

百瀬さん:温暖化や環境汚染と聞けば、自分とは無関係な遠い存在のように感じられてしまいます。しかし、この様な地球規模の課題は、私たち一人一人の「ちょっとなら大丈夫」と言う意識の積み重ねの結果であることを理解しなければなりません。ハマカグの活動を知っていただいた皆さまの中にも、ご自身でできることから行動に移し、環境問題を自分ごととして考える人が少しでも増えればと願っています。

櫻井さん:大学生という立場で、自分にできることを考え、一緒に行動してみましょう!