学び続ける力 リカレントストーリー – 甲南大学が目指す、あらゆる世代に開かれた“学びの場”

甲南大学の紹介

2019年に創立100周年を迎えた甲南学園は、進取の気風あふれる神戸の地にあり、恵まれた教育環境のもと、自由と自立の精神、品格があり明るく爽やかな学生気質を育んできました。

現在、甲南大学として世界的研究・教育拠点を目指す8つの学部と1学環、4つの研究科を擁し、学生数約9,000人の総合大学に発展しています。甲南教育の新たな世紀を迎えるのを機に、人物教育率先の理念のもと、教育の質の一段の向上を目指した「甲南新世紀ビジョン」を定め、全学を挙げてその実現に取り組んでいます。

創立者である平生釟三郎(ひらお はちさぶろう)氏は「凡て(おしなべて)人は皆天才である」と述べています。ここには「教育は人それぞれが持つ才能を引き出すためにある」という想いが込められています。自分の才能がどこにあるのか、あるいは将来の目標をどう立てればいいのか。それぞれの悩みこそがその人の可能性、つまり“伸びしろ”だと甲南大学は考えます。そしてその“伸びしろ”を存分に伸ばすことのできる大学でありたいと願っています。

甲南大学のリカレント教育について

【急躍進する甲南大学リカレント教育センター】

今回は現在急躍進を遂げている「甲南大学リカレント教育センター」について、センター長の梅本剛正教授にお話をお聞きしました。

梅本剛正教授(以下梅本氏):本学のリカレント教育センターは2020年の4月に開設されました。社会人の学びなおしのためのリカレント教育と、大学の研究・教育の成果を一般に開放する公開講座の企画・運営を主たる業務としています。

リカレント教育については、「人生100年時代の学びプログラム」(2021年度開設)、「ソーシャルビジネス・アントレプレナー育成プログラム」(2022年度開設)2024年に「グローバルリテラシー教育プログラム」(2024年度開設)を履修証明プログラムとして開講しています。さらに2025年にかけては新たに「金融リテラシー教育プログラム」が立ち上がります。

【2021年から「人生100年時代の学びプログラム」がスタート】

―2020年のセンター開設から立て続けにプログラムが展開されているのですね。ぜひそれぞれのプログラムについて、詳しくお聞かせください。

梅本氏:まず、「人生100年時代の学びプログラム」についてお話ししますね。このプログラムではリタイアした方々を含めて幅広い年齢層の履修者が現役学生と一緒の教室での世代を超えた学習機会を提供するほか、自身の関心のあるテーマについてコーディネーターや履修生との対話の場を設けています。文部科学省中央教育審議会の提言する“人生100年時代の学び”にも応えるものです。

本当は2020年からプレ開講する予定だったのですが、コロナ禍の影響で遅れての実施となりました。主にリタイア組の方々が参加され、安定的に地元のニーズがあり、好評を博しています。

―具体的にはどのような学びがあるのでしょうか?

梅本氏:コースのラインアップは毎年変わりますが、2025年度は人文科学系、社会科学系、多文化・国際系、心理学系、社会言語系、情報の6つのコースを設けます。自分の人生を見つめ直してみたいという根源的な欲求だけでなく、定年後を見据えた資産形成について、グローバル社会における異文化受容について、また心理学の観点から考える「生きること」について、社会におけることばの働きについて、情報技術の現状と仕組みについてなど、多彩なテーマで学びを深めていくことができます。

―年齢層など受講生の特徴を教えていただけますか?

梅本氏:年齢層としては意外と若い方も多く、20代から80代までと幅広くなっています。中心層は60代から70代のリタイア世代になります。大学のキャンパスに戻ってきたいという想いで応募されているようです。新たな学びを実生活に活かすというよりも、むしろこれまでの人生経験を元に学び直すことで、精神的に心豊かな生活を楽しんでいらっしゃるという印象です。

【イキイキと学びなおしを楽しむ80代の受講生の声】

―実際に受講された方々の声やユニークなエピソードなどがあればお聞かせください。

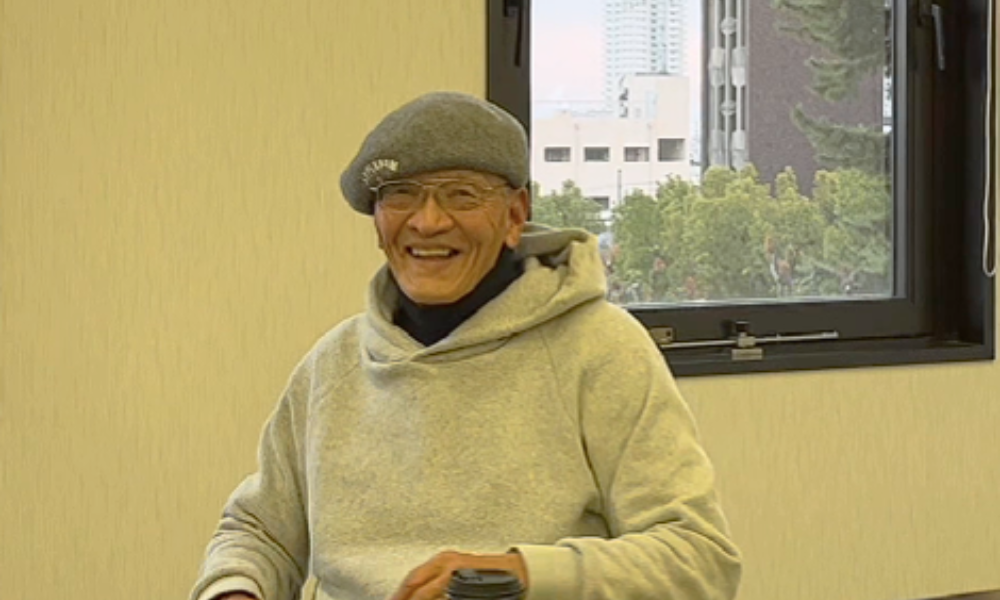

梅本氏:人生100年時代プログラム2期生で、70代の頃から現役YouTuberとして活動されている三宅隆宏さんは、昨年度まで本センターのアンバサダーでした。100歳まで生きるとしたら、「あと20年をどう生きるか?」、ということをリアルに考えるようになったと言います。「そのためには、自分を知ることが大切」だということで、本プログラムを選択されました。

以前、本学のサイトでインタビューしたときの三宅さんの言葉に次のようなものがあります。

「人は、周りに流されたままの生き方をしているのに気づかずに、自分を見失うような生活をしていることもある。でも、今あってこその将来やと思うと、今、ここで、自分に起きていることに、さしあたり対応するのもいいと思う。今の自分のあり方が、将来の自分を決めるから。私が受講した『大人の自己探求』という講座は、今の自分を知る授業。小学校に上がる前のような、大昔からの人生の山と谷を振り返って、自分の強みと弱みを分析する。また人から見える自分も大切で、クラスの仲間からのコメントを聞いて、『あ、そうだったんや』と受け入れることも必要。」

そうした気づきがあるからこそ面白いのだと語ってくれました。

三宅さんを筆頭に、受講生の皆さまからはさまざまな声をいただいています。キャンパスに来てリアルで授業を受けることで、生活のリズムが整ったり、若い学生たちと一緒に課題テストをこなすことで、単に授業を受けるだけじゃない刺激があったり。また学生時代何とか単位取ることだけに集中して勉強していたけれど、大人になって学びなおすことで、レポート課題を満足いくレベルまで突き詰めてみるなど。学ぶ喜びやメリットをそれぞれに感じてもらえているのは嬉しい限りです。

―三宅さんは地元の方だとサイトで拝見しましたが、受講生はやはり卒業生の方が多かったりするのでしょうか?

梅本氏:三宅さんは本学卒業生でもあります。履修生全体としては必ずしも本学卒業生が中心と言うわけではないですが、地元の方は多いですね。近隣にお住まいで他大学出身の方も多数いらっしゃいます。役所や地域の施設で募集チラシなどを配布しているので、その効果もあるのでしょう。

【より実践型の「ソーシャルビジネス・アントレプレナー育成プログラム」】

―受講生がイキイキと学びなおしを楽しまれている様子が伝わってきました。

では、次に「ソーシャルビジネス・アントレプレナー育成プログラム」についてお伺いしたいと思います。

こちらはより実践型の内容になっているイメージを持ちましたが、いかがでしょうか?

梅本氏:おっしゃる通り「ソーシャルビジネス・アントレプレナー育成プログラム」では、地域社会の課題解決や新たな魅力を創出するスモールビジネスを受講生が実現することを目標に据えた実践型プログラムです。このプログラムは、内閣府の推進する“スタートアップ・エコシステム拠点都市の形成事業”に基づいたものです。京阪神の大学発スタートアップ・エコシステムコンソーシアムに連携して、甲南大学の特色を活かした教育を提供していきます。

とは言え、いきなりベンチャー企業を立ち上げるということを進めるものではなく、実践型の起業家を育成していくことを目的としています。

地域のため、身近な人のために何かを始めたいという意欲のある人が、地域社会に貢献するスモールビジネスの実現に必要な知識・思考力を身につけることを目指しています。受講生の中には、自社内でソーシャルビジネスに関わる仕事に従事していた会社員、「新しいアイデアを具現化できないか」と初期的な相談をされる主婦の方、また公務員やフリーランスの方々なども含まれています。

1年間の学びの中で、前半6ヵ月に実施する「ソーシャルビジネス・ワークショップ」では、事例研究やグループワーク 等を通して、実現したいビジネスプランをまとめます。

また法律・会計・財務・マネジメントに関する実務知識や、これからのビジネスに欠かせないITリテラシーなど、多種多様な科目を設けており、ビジネスの立ち上げに必要とされる実践的応用能力を習得します。

後半6ヵ月では、前半のソーシャルビジネス・ワークショップで検討したビジネスの実現にチャレンジします。また、専門家(メンター)による演習や個別相談などを通じて、事業計画のブラッシュアップや実現に向けたアドバイスを受けることができます。受講生一人ひとりの目標達成に寄り添った支援体制でサポートしています。

―将来的に地域ビジネスに密着していくプログラムなのですね。ちなみに実際にスモールビジネスが実現した実例などがあれば教えてください。

梅本氏:私たちが把握する限り,現時点では、世の中にリリースされたスモールビジネスはまだ立ち上がっていませんが、構想中の案件はあります。それらが実際にカタチになった時点で、またしっかり発信していければと考えておりますので、今後の動きに期待していてください。

【真の国際力を育む「グローバルリテラシー教育プログラム」】

―これからの展開に乞うご期待!と言うことですね。受講生の皆さまの今後の活躍が楽しみですね。それではもう一つの「グローバルリテラシー教育プログラム」の詳細をお伺いしていくことにしましょう。

梅本氏:「グローバルリテラシー教育プログラム」では、実際の社会問題を取り扱い、抽象的・倫理的な視点ではなく具体的なアプローチを取りながら、グローバル人材に求められる素養や思考力を深めます。単なる語学力ではなく、英語による発信力と対応力を養っていきます。

このプログラムは、本学の国際交流センターでも活躍する平井一樹先生とネイティブのStan Kirk先生が担当しています。平井先生は独自のネットワークを構築されており、外国の方々との交流も深く、このプログラムでもリアルな世界情勢について触れています。例えば平井先生の近い方で台湾出身者がいるので、昨年の地震について報道では知り得ない現地の様子を知ることができたり、またウクライナから避難された知人をゲストスピーカーに呼び、ウクライナ侵攻の国際問題について深掘りしたり。かなり濃厚で本質的な対話を展開しているのが特徴です。

―日本のマスメディアでもキャッチし切れていないリアルな世界情勢について、ネイティブの方から聞けるということですね。

梅本氏:はい。他にもミャンマーやアメリカ、ペナン、ベトナムなど世界中からゲストスピーカーをお招きして、異文化について生で議論し、学び合うというユニークな内容になっています。神戸には他に外国語大学などもありますが、異文化の生の声を聞きディスカションするという、ここまでディープな学びはあまり他ではないと自負しております。

―ゲストスピーカーや受講者同士で交流が深まるといったこともあるのでしょうか?

梅本氏:講義後に学生同士でディスカッションが始まることもあるようです。受講者の中には仕事で海外駐在の経験があるなど、いろんな背景を持っている方々がいます。彼らが自分の経験も通して話を発展させていくこともあり、なかなか興味深い議論ができていると聞いています。

まだ今年始まったばかりで手探り状態ではあるものの、良いスタートを切ることができていますね。

【2025年度に向けて新設される「金融リテラシー教育プログラム」とは】

―貴学のリカレント教育の充実度に驚いています。それぞれのプログラムは、甲南大学としての独自性があり、その内容もとても興味深いものばかりです。この3つのプログラムでも十分にさまざまな学びを網羅されているように感じますが、実はまだまだこれからも進化されるとお聞きしました。新しいプログラムがまたスタートされるのですよね?

梅本氏:はい。2025年度から始動する「金融リテラシー教育プログラム」です。こちらは私自身も講義に関わっていきます。

現在、政府の進める“資産運用立国政策”の一環として金融リテラシー教育の充実が求められています。近年では初等・中等教育の授業においても金融教育が実施されていますよね。

実は経済的に自立した現役の社会人こそ、生活スキルとしての金融リテラシーを身につける必要性が高いと言えます。「金融リテラシー教育プログラム」は、このような社会的ニーズに応えるために、金融ビジネスとは一線を画した大学による中立的な立場から、金融教育を行うことを目的とするものです。

本プログラムでは、目まぐるしく変化する経済社会において、生活の質を高めるために必要なお金に関する知識や判断力を磨きます。自らの家計管理やライフイベントを想定したマネープラン、緊急時に備えた金融資産管理などについて考えます。また、自らの資産管理のためばかりでなく、ビジネスにおいて一定の金融リテラシーを身につけたい方にとっても、リスキリングに最適な内容となっています。

授業はオンラインで開講し、多忙な社会人が各自のペースで学習できるようにします。学習中に生じる質問などにもオンラインで対応し、オンデマンド形式とオンライン双方向授業とを併用して実施していく予定です。

【現在「金融リテラシー教育プログラム」のプレ講座を開催中】

―2025年の本格実施に向けて、現在プレ講座を開講しているとお聞きしました。受講生の様子や状況はどうですか?

梅本氏:プレ開講では、リスキリングの将来性を探る意味もあり、現役社会人を中心にしています。30〜60代の男女バランスよく集まっています。受講動機としては、「金融リテラシーの基本的なことを知りたい」「仕事で経理を担当しており、知識を深めたい」「教育機関で金融教育に携わっているから」など、さまざまな理由や想いが寄せられました。

とは言え、現役で活躍している方々なので、仕事が忙しくなると、どうしても週末での実施やオンデマンド形式だからと言って、そうそう時間が取れないというケースも多く見受けられます。最終的には講義終了時にアンケートを取るなどして、実際利用した感想や印象についてご意見をいただき、本講座に備えたいと考えています。

―最近は投資については身近な話題になってきていますし、2025年度の本講座では、一般的な方々の応募も増えそうですね。

梅本氏:そうですね。2025年4月からの本講座ではより充実したカリキュラムの提供を予定しています。人生100年時代となり、一人ひとりの価値観やライフスタイルも多様化しています。よって個人の経済的な健全性を確保し、将来の安定を図る「金融ウェルビーイング」という概念に基づいた講義や、実生活で必要となる金融関連の知識や人生のウェルビーイングを支える資産形成のための証券投資に関する学びもあります。また、読者にとっても最も身近な生命保険ならびにその周辺知識について学び、“保険に関する金融リテラシー”を身につけることもできます。実生活に役立つ知識が凝縮したプログラムと言えるでしょう。

【あらゆる世代の社会人が共に学び合う“マルチステージ型キャンパス”を実現】

―改めて貴学のリカレント教育の強みについて、お聞かせください。

梅本氏:大学として、多様な年齢層の人たちの学びを支えるという「マルチステージ型キャンパス」の実現をビジョンに掲げています。高齢の方も若い人も、多様なバックグランドを持つあらゆる世代の人々が学べるようなキャンパスにしたい、と言う想いがあります。これは現理事長が学長時代に本センターを構想した時からずっと発信しているメッセージです。このような発想のもと、特に人生100年時代のプログラムが成功した理由の一つは、大学が神戸市東灘区岡本の土地に根ざし、地域に開かれた大学としての姿勢を示してきたことにあります。また近隣には地域及び社会貢献の意識や学びの意欲の高い方が多いと言う地域性も手伝って、本学のリカレント教育が広く受け入れられていると実感しています。

こうしたニーズがあるからこそ、特徴的なプログラムを次々に開設しました。人生100年時代の学びプログラムというキャンパス通学型のプログラム、起業マインドを学ぶプログラム、国際理解を促す日本人教員とネイティブ教員のグローバルリテラシー、オンライン及びオンデマンドで提供する金融リテラシーと、これほど多彩なプログラムを持っている大学は、そう他にはないのでは、と自負しております。

そして本学の先生たちが本当に情熱を持って取り組んでいることが受講生にも伝わり、リピーターとなって学びを深めていく。そのような良い流れ・循環ができているのではないでしょうか。

甲南大学のリカレント教育への想い

―最後に梅本先生のご自身のリカレント教育への想いや現受講生、また受講を考える人たちに伝えたいメッセージがあればお聞かせください。

梅本氏:大学の学部の学びとは違った学びの機会を得ると言うことは、とても有意義なことです。実は「もっとたくさん学びたい」と意欲を持つリカレントプログラムの受講生が年々増え、大学院に進学するケースも少しずつ出てきました。リカレントから大学院へというのが一つの重要なルートになりつつあります。

リカレントプログラムの受講生と若い世代が一緒に勉強するということで、授業内でディスカッションするにあたっても、お互いが世代を超えた多様な考え方に触れることができ、双方にとってよい刺激になっています。学びに年齢は関係なく、多様な学びの経験が、より豊かな人生を彩るきっかけになると信じています。