SDGs 大学プロジェクト × Kibi International Univ.

吉備国際大学の紹介

吉備国際大学は「学生一人ひとりのもつ能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に有為な人材を養成する」という建学の理念もと、1990年に1学部のみの単科大学として、岡山県高梁市に開学しました。長らく高梁キャンパスのみで構成されていた本学は、2006年には岡山市北区に「岡山駅前キャンパス」を開設、2013年には兵庫県南あわじ市に「南あわじ志知キャンパス」を開設、そして2014年、岡山市北区に「岡山キャンパス」を開設しました。こうして本学は、岡山県と兵庫県に、合わせて4キャンパス6学部、通学制大学院4研究科および通信制大学院3研究科を有する総合大学へと成長しました。

本学の教育の特色は「地域連携・地域貢献」と「国際化」が挙げられます。開学以来、地域密着型大学として、地域に根差した人材の育成に取り組み、同時に海外の大学との教育交流をすすめ、積極的に留学生を受け入れてきました。今では、世界29の国と地域の90校2施設と教育交流協定を結ぶまでに至り、様々な国際交流プログラムや留学プログラムを実施しております。また、持続可能な開発のための教育(ESD)で育む力にも通じる「実践的な知識を自ら学ぶ力、多様化する社会で生き抜く力、自分の可能性を信じる力を引き伸ばす」というブランドビジョンを掲げて学生教育に力を入れています。

SDGsに取り組んだきっかけ

本学では、2008年4月の学長方針説明会で、エコアクション21(EA21)に取り組むことを学長が表明し、2010年5月に全国の大学では9番目となるEA21の認証を取得し、大学の社会的責任として環境負荷の削減を行ってきました。環境マネジメントシステムの構築と運用では、環境に配慮した大学活動及び教育・研究活動の推進を目指しました。さらに、持続可能な社会の構築を担う人材育成も目指し、EA21学生委員会の設置と学生による内部環境監査を実施していました。なお、現在はEA21の認証を取得せず、EA21に準じながら本学独自の環境マネジメントシステムを構築して運用しています。環境マネジメントシステムの取り組みにより、学内設備管理の明確化、教職員及び学生の環境意識の向上、化学物質管理の適正化、環境法令遵守、環境負荷の削減など環境に配慮した取り組みが行われています。

吉備国際大学ではSDGsが始まる前からEA21を活用した環境配慮活動に取り組んでおり、この活動を通して教職員に持続可能性に対する意識が醸成されていたことから、SDGs推進の基盤が出来ていました。貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続可能な開発のための目標として定められたSDGsの達成に向けて取り組むことは、本学の建学の理念および教育目標に適うものであることから、SDGsが制定されたことをきっかけとして、教育・研究・社会貢献活動を通じてSDGsの達成に向けて取り組むことになりました。

SDGs施策の内容

本学では教育・研究・社会貢献活動全般を通じてSDGsの目標達成のために取り組んでいます。取り組みは、全学的で一体となった取り組みだけでなく、学部や研究所を中心とした取り組み、また、各教員の教育や研究活動に基づいた取り組みがあります。企業とは異なる大学の特徴として、多分野の教育研究が行われていることから、大学はSDGsすべての目標に向けて取り組むことになります。

本学では、前述したように環境マネジメントシステムを構築して運用していますが、これに加えて、2013年度には文部科学省「地(知)の拠点整備事業」に「だれもが役割のある活きいきした地域の創成」というテーマで採択され、2017年度までの5年間にわたり事業に取り組んできました。「地(知)の拠点整備事業」に関連した取り組みでは、地域学など地域貢献を志向した教育プログラムの開講、健康・スポーツ、医療・福祉、子育て支援や農業の6次産業化等に関する地域課題解決への取り組み、生涯学習講座の開催など20の事業を展開すると共に、多くの地域志向の教育研究を行いました。本事業が採択された当初は、SDGsは定められていなかったため、SDGsとは無関係に事業は進められましたが、事業の内容はそのほとんどがSDGsの目標達成に関係するものであり、事業年度が終了した後も多くの事業を継続して取り組んでいます。

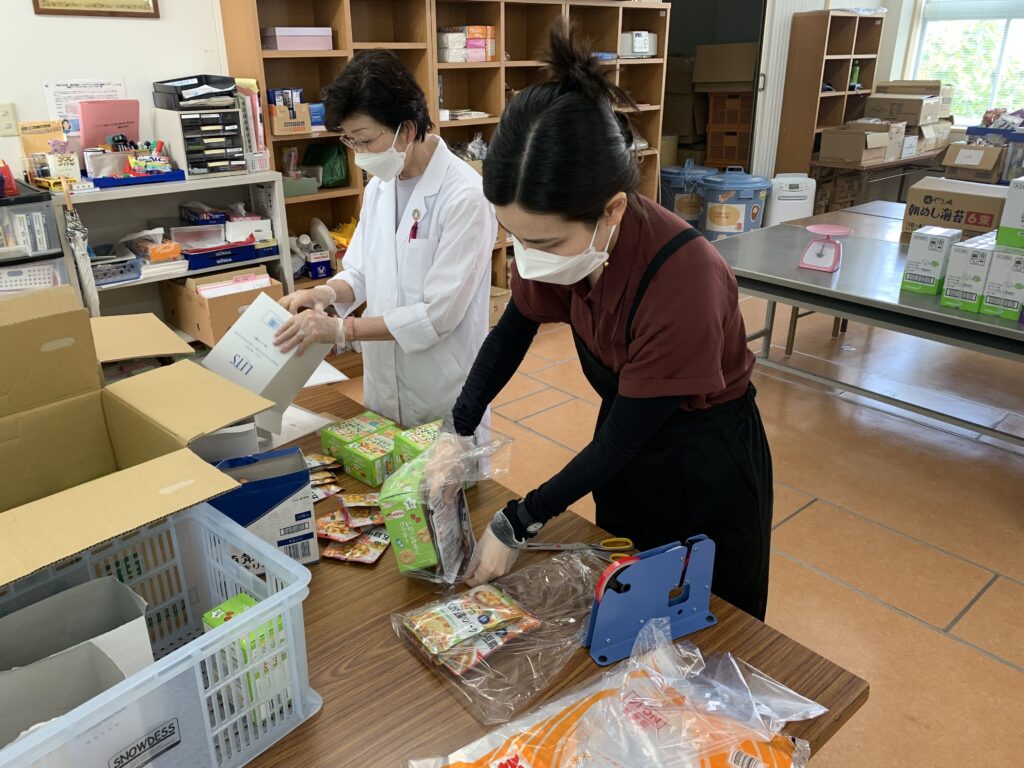

吉備国際大学を設置している学校法人順正学園はボランティアセンターを設置しています。ボランティアセンターでは災害復興支援、地域貢献ボランティア、障がい学生支援、国際貢献ボランティアそして子ども支援を行ってきました。特に子ども支援は順正学園の創立50周年記念事業の一環として、生活困窮世帯の子どもを支援する活動(順正デリシャスフードキッズクラブ(順正DFKクラブ)を開始し、現在も継続しています。順正DFKクラブは、0才から中学生(15才以下)までの子どもを養育し、かつ生活が困窮している家庭に対して、無償で食料品を配送することで、子どもの健全な育成と、世帯の自立を支援する取り組みです。順正DFKクラブでは、学園の教職員による食品の寄贈にとどまらず、個人や法人の寄付や寄贈食品、出荷規格外品として出荷できない食品を集めて、経済的困窮に陥っている子ども達がいる家庭に食品を届ける活動を行っています。

順正DFKクラブは、この活動を通じて、子どもの貧困の削減に取り組み、「食のセーフティーネット」の構築と、誰一人飢えることのない社会の実現を目指しています。具体的には「子どもの健全な育成はまず食事から」という理念の下、岡山で日本最初の孤児院を設立した石井十次が唱えた「満腹主義」の精神に基づき、生活困窮世帯で過ごす子どもたちにお腹いっぱい食べてもらうことを目的としています。また、食料支援を行うことで、生活が困窮する子育て世帯の困窮脱却と生活の自立を促す一助になることも、同時に目指しています。

ボランティアセンターの取り組みは、社会課題の解決に向けてボランティアの派遣を行うだけでなく、持続可能な社会を担う人材の育成にも貢献しています。ボランティアセンターの活動により、SDG1、SDG2、SDG3、SDG4、SDG10、SDG12の達成を目指しています。

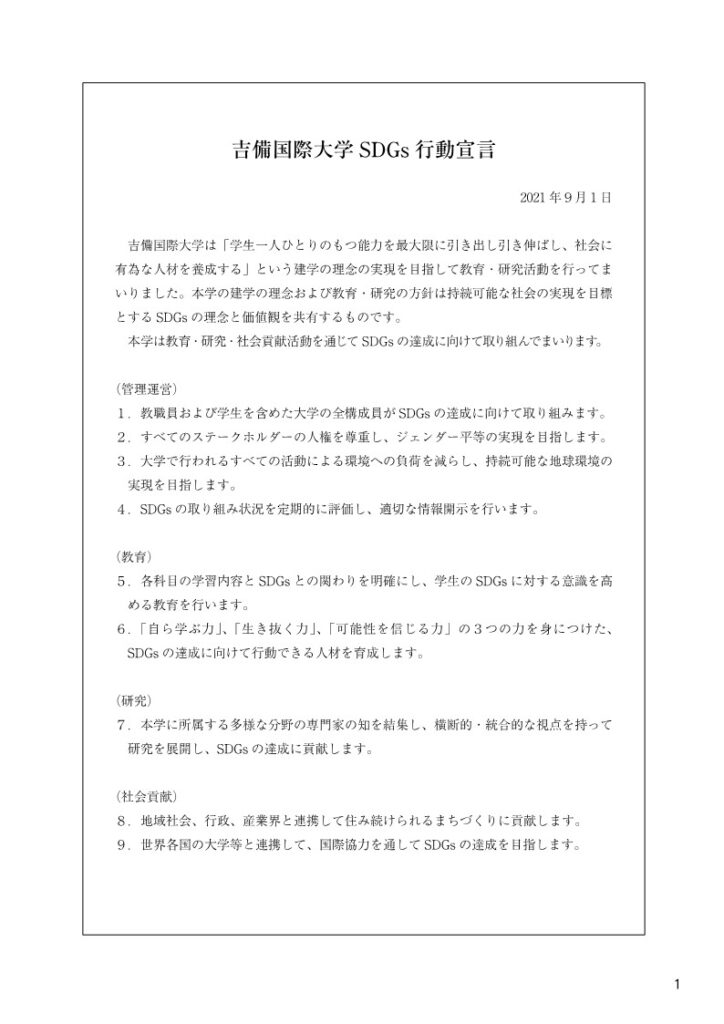

これまでに述べた活動は、SDGsが策定される以前から取り組んできた活動ですが、本学では、SDGsに関連した活動を統括して実施する組織として、2021年度にSDGs推進委員会を設置しました。また、SDGsの達成に向けて、取り組みの推進を強化すると共に、大学構成員が一体となってSDGsの達成に向けて取り組むという決意を示すために、2021年9月1日に「吉備国際大学SDGs行動宣言」を策定しました。「吉備国際大学SDGs行動宣言」では、管理運営、教育、研究、社会貢献の分野において9項目の施策を上げて取り組むことを宣言しました。

また、SDGsの取り組みを推進するに当たり「SDGsと大学教育」というテーマで全教職員を対象としてFD・SD研修を行いました。この研修会ではSDGsの基礎および大学がSDGsに取り組むことの必要性などについて、全教職員に理解していただきました。

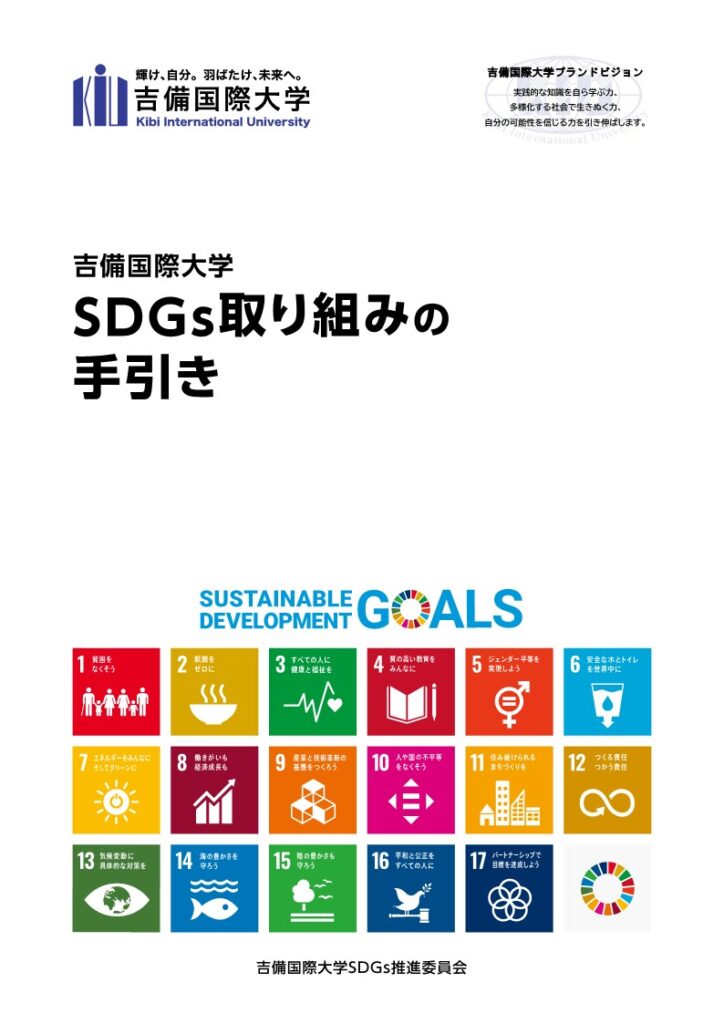

一方、大学の教職員がSDGsに取り組むに当たって参考となる大学用の手引きや書籍はほとんどありませんでした。企業活動を対象としたSDGsの取り組みに関するガイドライン等は発行されているものの、大学の活動は多様な分野に及ぶことから企業のガイドラインをそのまま活用することが出来ません。そこで、大学の教職員がSDGsに取り組む時に参考としてもらえるよう「吉備国際大学SDGs取り組みの手引き」を作成しました。この手引きでは、SDGsの理解から始まり、大学で行われている活動のSDGsへの紐付け、目標の設定と取り組みの行動計画策定、評価と見直し、情報公開について記載し、大学におけるSDGs取り組みの手順を解説しています。

SDGsに関する教職員研修及び「吉備国際大学SDGs行動宣言」と「吉備国際大学SDGs取り組みの手引き」の作成と並行して、教育分野でのSDGsの取り組みも開始しました。

まず、全学部学科の1年生全員を対象として、必修科目の「SDGs概論」を開講しました。この授業では前半でSDGsの概要について講義を行いSDGsについて理解してもらった後、後半の授業では各学科の専門分野に合わせて参加型学習を行い、SDGsの各目標を自分事として捉えることができること、SDGsの達成に向けて必要な取り組みを実行することができようになることを到達目標として授業を行っています。加えて各学科の専門科目でもSDGs関連科目を開講し、SDGs教育を推進しています。

また、授業シラバスにSDGs関連項目の記載欄を設け、開講されている全ての授業において、授業内容がSDGs17の目標とどのように関連しているかを記載しました。これによって、全ての科目がSDGsを念頭にして授業が行われることになり、学生もSDGsとの関連を意識しながら学ぶことが出来るようになりました。

このように吉備国際大学では様々な取り組みを行っていますが、SDGsの取り組みに関する情報公開の一環として、学内の取り組み事例をピックアップした事例集「SDGs達成に向けた吉備国際大学の取組」を2023年3月に刊行しました。事例集には、SDGsに関連して学内で行われている代表的な24の取り組みを掲載しています。

SDGs施策と学生とのつながり

本学では教育、研究及び社会貢献に関連したSDGs施策には学生が関わっています。例えば、ボランティアセンターでは学生スタッフがボランティアセンターの運営に深く関わっており、順正DFKクラブの支援活動では、学生スタッフが配送準備作業等に参加しています。学生は、社会に出る前の段階で生活困窮や子どもの貧困、食品ロス等の問題に関わり、現代の社会問題に身近に触れることで、社会に有為な人材に育つことが期待されます。

また、シラバスにSDGsを明記したことにより、それぞれの授業の中でSDGsを意識した教育が行われており、SDGsは特別な活動ではなくなってきています。

取り入れた後の成果・変化

前述したように、SDGsに関連した活動は以前から行われていましたが、大学としてSDGsへの取り組み推進することが示されたことから、大学の活動がSDGsへ関連付けされて実施されるようになりました。これにより、学内の教育・研究・社会貢献活動が持続可能な発展を志向して行われるようになりました。

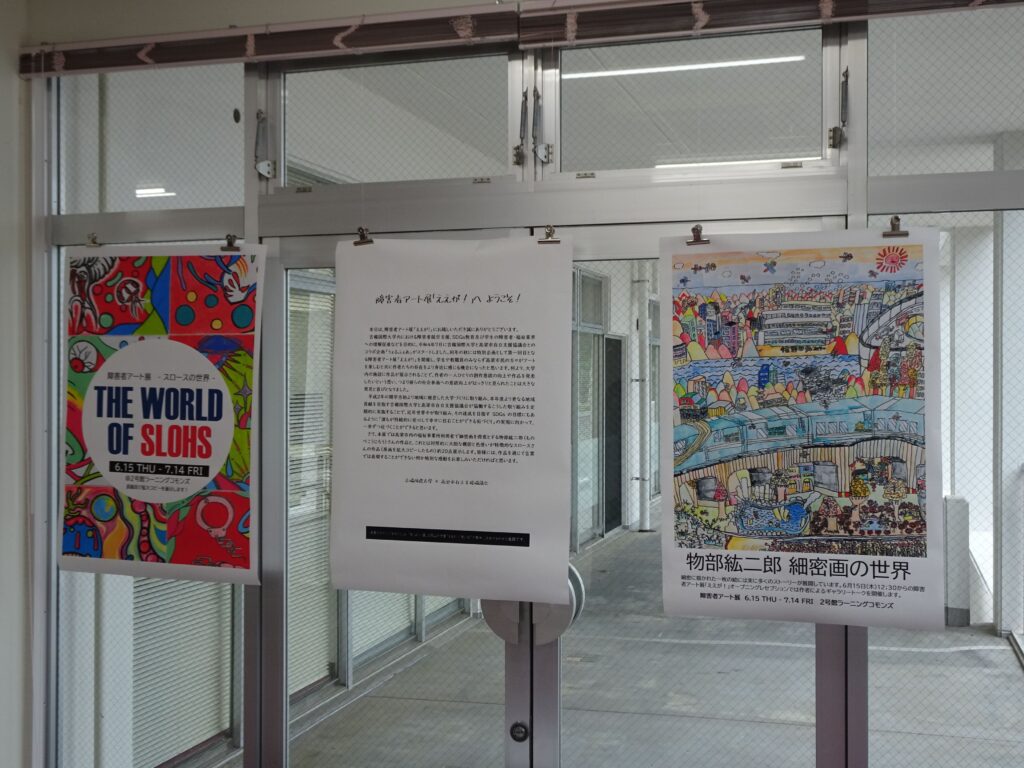

例えば、令和4年度から吉備国際大学と高梁市自立支援協議会のコラボ企画として実施されている「うぇるふぇあ」は、障害者就労支援や大学のSDGs教育の一環として位置づけられて開催されました。「うぇるふぇあ」では、高梁市内の福祉事業所で製造された食品や雑貨等の製品が販売されますが、製造に携わったスタッフによる販売もおこなわれ、教職員、学生が障害を持つ方と交流する機会となっています。また、「うぇるふぇあ」と並行して障害者アート展「ええが!」も開催し、高梁市内の福祉事業所利用者の方の作品が展示されました。この活動は障害や福祉を身近に感じるチャンスを提供すると共に、持続可能な開発のための2030アジェンダの基本コンセプトである「だれ一人取り残さない」を意識した活動として、今後も継続して開催する予定です。

今後の施策

SDGsの目標3は「すべての人に健康と福祉を」と邦訳されていますが、英文では「Good Health and Well-Being」です。また、持続可能な開発のための2030アジェンダの前文には「我々が思い描く世界は、すべての生命が栄え、すべての人々が身体的、精神的、社会的によく生きられる(well-being)世界である」と記載されています。「Well-Being」をどのように定義するのかについては諸説ありますが、SDGsが目指す社会は持続可能でWell-Beingな社会であると考えることも出来ます。

吉備国際大学の主要学部が立地している高梁市は2021年度から2030年度までの10年間を計画期間とした、高梁市総合計画を策定しました。この計画では、「健幸都市たかはし」を都市像に掲げ、身体の健康だけでなく、市民が生きがいを感じ、地域への愛着と誇りを持って、心豊かで幸せに暮らせるまちの実現を目指しています。まさに「Well-Being」なまちづくりを目指しているといえるでしょう。吉備国際大学は健康スポーツ、保健と福祉、心理学、国際化と地域連携、農水産分野で強みを持っている大学として、持続可能でWell-Beingな社会づくりに貢献していきたいと考えています。

SDGsは2030年が目標年度となっていますが、持続可能な発展を目指した活動は2030年で終わるものではありません。SDGsの達成を目指すことは一つの通過点であると考えており、本学は2030年以降も社会の持続可能性を志向して教育・研究・社会貢献活動を行いたいと考えています。