SDGs 大学プロジェクト × Tezukayama Univ. -Part 1-

目次

帝塚山大学の紹介

2024年、開学60周年を迎えた帝塚山大学は、1964年、教養学部のみの女子単科大学として開学。

1987年に経済学部を新設すると同時に男女共学化へと舵を切り、2000年には短期大学を組み入れて総合大学へと発展を遂げました。

現在は、文学部、経済経営学部、法学部、心理学部、現代生活学部(食物栄養学科・居住空間デザイン学科)、教育学部の6学部 7学科、及び2研究科を擁する、奈良県下最大規模の文系総合大学として、3,000人を超える学生が、「東生駒キャンパス」と「学園前キャンパス」の2キャンパスで学びを深めています。

近年では、「実学の帝塚山大学」を標榜し、教育研究活動の成果を地域社会へ還元することを目指した多種多様な地域連携・産学官連携プロジェクトを積極的に推進。幅広い教育研究分野を基盤に、SDGs問題をはじめとする地域や社会の課題解決に向けたプロジェクト型学習を全学で展開し、学術調査や商品開発、イベント実施など、さまざまな形での社会的成果へと結びつけています。

多くの学生が、これらのプロジェクト型学習に主体的に取り組み、立場や分野の異なる人々との協働を通じて、地域や社会が抱える課題に対して適切な提案ができる「実践力」を身につけています。

プロジェクトを始めた背景と取り組みの概要

– ジェンダーギャップに焦点を当てたプロジェクトを始められた背景や、取り組みの概要について教えてください。

私が教員を務める法学部は、教科書や判例集を用いた研究や座学が中心ですが、本学は「実学の帝塚山大学」というスローガンを掲げております。

このスローガンに基づき、従来の形式とは異なる新たなゼミを開設しようとの発想が、本プロジェクトの出発点となりました。

大学全体を見渡すと、特にSDGs(持続可能な開発目標)に関連する教育プログラムがそれほど多くないことに気づきました。そのため、SDGsの重要な柱の一つである「ジェンダー平等を実現しよう(目標5)」をテーマに、新たなゼミを立ち上げることにしたのです。

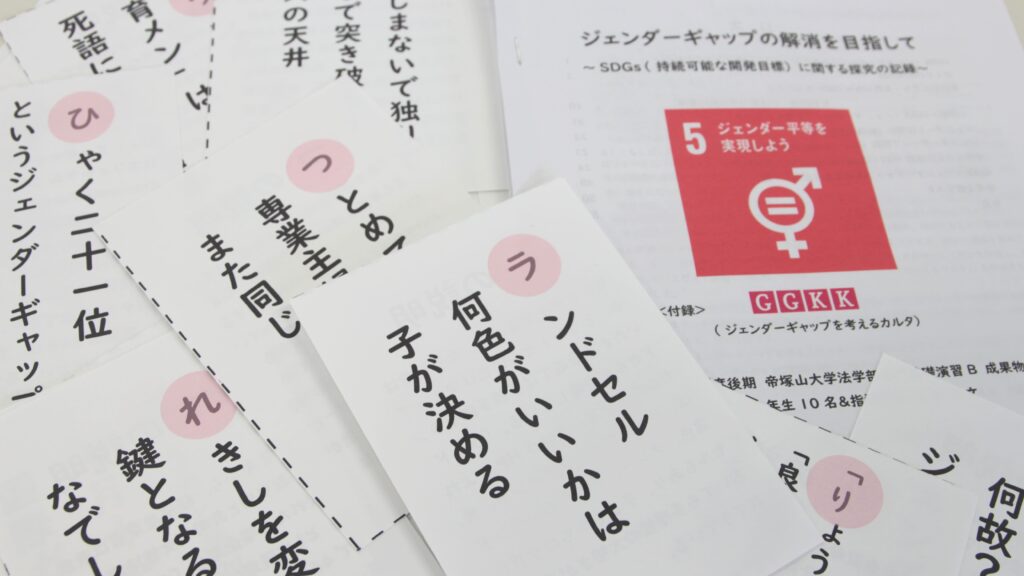

しかし、学生が研究し発表するだけでは、これまでのゼミと変わりません。そこで、具体的な成果物を制作し、社会に発信することを通じて、より実践的な学びを提供しようと考えました。このアプローチから、「ジェンダーギャップを考えるカルタ」というアイデアが、本プロジェクトの取り組みの一環として生まれました。

– 「ジェンダーギャップを考えるカルタ」が生まれた経緯を詳しく教えてください。

このカルタは、初年度の学生たちとの議論を通じて生まれました。啓発ムービーや紙芝居、ボードゲームなど、多様なアイデアが浮かびましたが、最終的に「カルタ」に決定しました。

カルタは日本の伝統的な遊びであり、メッセージ性が高く、工夫次第ではジェンダーギャップに関する知識を深められる遊びではないか、と考えたからです。

本プロジェクトを学外に広める目的は、ジェンダー問題などの重要な社会課題に対する理解と関心を広げ、深めることにあります。そのため、作成したカルタは大学のウェブサイトから無料でダウンロードでき、A4サイズの紙に印刷してすぐに遊べるようにしています。

▼ジェンダーギャップを考えるカルタについてはこちら 帝塚山大学法学部国際法・平和学ゼミ(大学HP)

– カルタの制作過程にはどのような苦労がありましたか?

ゼミ生が制作したカルタ札を「あいうえお・・・」から「・・・わを」までの限られた数の札に配置する作業に苦労しました。カルタとして成立させるのためには、頭文字一文字につき一つという限界がありますから、場合によっては文言を少し修正して他の文字に移ってもらうという作業も必要なのです。この苦労は今も変わりません。

教育現場で活用してもらうことが視野にありましたので、対象年齢の設定やそれに応じた内容をどうするかには随分気を遣いました。学生の視点を生かしつつ、時事性のある話題や普遍的な問題をバランスよく盛り込んでいくのは、なかなか難しかったです。

このプロジェクトには大きな労力を要しましたが、初めて公開した際の反響は非常に大きく、新聞社を含む外部メディアからの取材依頼も寄せられ、社会への影響力を実感する素晴らしい機会となりました。

プロジェクト開始当初から現在までの社会の変化

– 本プロジェクトの開始当初は、ジェンダーギャップやジェンダー平等に関する認知度がまだ低かったと思いますが、取り組みに対する忌避感はありませんでしたか? また、初期と現在を比較して、どのような変化を感じられていますか?

確かに、私たちがこのカルタ制作を始めた4年前は、ジェンダーに関する社会的な関心は現在ほど高くはありませんでした。そのような意味で、このプロジェクトは社会に一石を投じられたのではないかと感じています。

プロジェクトは今年で4年目を迎えますが、各年のカルタには、その時々の社会的なニュースや話題が反映されています。そのため過去のカルタを見ると、時代と共に変化する社会の動きやジェンダーの変遷を振り返ることができます。

実際に初年度と現在を比較すると、ジェンダー平等に対する社会的な意識の高まりが感じられますね。

– 「ジェンダーギャップを考えるカルタ」以外に制作された教材やツールはありますか?

2022年度に、学園前キャンパスにある現代生活学部 居住空間デザイン学科の大里先生のゼミ生がジェンダー問題をテーマとしたボードゲームを制作しました。このゲーム内で使用されるクイズは、私たちのゼミで制作したものです。

最近では、SDGsに関連するさまざまなボードゲームや教育ツールが市場に出ています。私自身もこれらを研究の一環としてプレイしていますが、中にはルールが複雑で挫折しそうになるものもあります。

このような背景を踏まえると、カルタのシンプルさは際立っています。他のツールと比較した際のカルタのアクセシビリティの高さも、私たちが継続的にカルタ制作を行っている理由の1つですね。

プロジェクトにおける学生の学び、役割

– 本プロジェクトは学生主体で進められているようですが、学生たちの学び方について詳しく教えていただけますか?

私のゼミでは、学生たちの学びを最大限に深めるために、各自が必ず研究発表を行うことにしています。準備段階では、私の厳しい事前チェックが伴うレジュメ制作にも取り組んでもらっています。

最近では、スポーツとジェンダーの問題について発表した学生がいました。性自認が女性で、身体的には男性である選手が女子競技に参加してメダルを獲得することや、テニスやサッカーワールドカップにおける男女の賞金格差など、現代のジェンダー問題について活発な議論が行われました。

学生たちは自らの関心があるテーマを深掘りした発表や、ゲストスピーカーによる講演などを通じ、多角的な視点から学びを深めています。そして、その集大成として「ジェンダーギャップを考えるカルタ」の制作に取り組んでいます。

カルタの制作では、具体的なデータやエビデンスに基づいた内容を盛り込むよう指導しています。さまざまな視点からフィードバックを繰り返して完成に近づけていくのです。学生たちは、このプロセスを通じて成果物に対する責任感をもち、チーム内での役割や価値を発揮します。

実際のところ、ゼミでの発表は終われば忘れがちですが、カルタ制作は誰がどの札を作ったのか、今でも鮮明に記憶しています。カルタは単なる記録だけでなく、記憶にも残る貴重な教材でありポートフォリオなのです。

– 学生との取り組みにおいて、特に重視されている考え方はありますか?

私のゼミは法学部に属しており、女子学生の割合は比較的少ないです。ジェンダー問題に取り組む人々は、平均的には女性のフェミニストの方が多く、男性が女性の権利について考え、主張することはごく稀なことだと思います。

しかし、家事、育児、介護の負担が未だに女性に偏っている現実を考慮すると、男性もジェンダー問題について理解し、考える必要があると言えます。私たちのカルタ制作プロジェクトも、まずは知識の普及が重要であるという意味で「まずは知ることから」をコンセプトにしています。

男子学生にとっても、ジェンダーの問題は避けて通れないテーマです。性的多様性を含む現代社会において、このカルタ制作プロジェクトに積極的に参加することは、意味深い経験となるでしょう。このプロジェクトを通じて、ジェンダー平等についての深い理解と、社会で果たすべき役割について学ぶことを期待しています。

「ジェンダーギャップを考えるカルタ」の制作過程や裏側

– 「ジェンダーギャップを考えるカルタ」の制作現場で生まれたアイデアや事例について教えてください。

前提として、カルタには遊びながら学ぶことができる利点がありますが、ただ札を取るだけでは、その魅力は半減してしまいます。そこで私たちは、カルタの裏面に解説を加え、遊びながら学びを深められる工夫をしました。

取った札の解説を読むことで、参加者は新たな知識を得られます。また、参加者同士の議論を促す指示が書かれた札や、参考になるウェブサイトへのリンクをQRコードで載せることで、学びの幅を広げました。

白紙の札も入れています。これは、カルタを遊ぶだけでなく、自ら作ること自体が学びになると考えているためです。例えば、小中学校では、生徒たちに宿題として自分の札を作ってもらうことで、より深い理解と関与を促すことができます。

ただし高校生以上になると、羞恥心から積極的に意見を出したりしなくなりますので、自分で札を作ることが難しい傾向もあります。そのため高等学校への出張講義では、印象に残った札について話し合ってもらうことで自然な学びの流れを作るようにしています。もちろん、学校だけでなく企業でも、朝礼で一枚の札を取り上げて学ぶなど、さまざまな場面で活用できると思います。

– 特に印象に残っているカルタの札はありますか?

特に印象深いのは「勤めているのは専業主婦もまた同じ」という札です。裏面には「年中無休で年中無給な専業主婦」と解説があります。このフレーズはダジャレのようなクイズ形式で使われることもあり、口頭で読むと、意味が一層際立ちますよね。つまり、2つの「ムキュウ」とはどういう意味かを考えてもらうのです。

このアイデアは、パソコンで文章を打ち込んでいる際に「むきゅう」という言葉が異なる意味で変換されたことから着想を得ました。偶然から生まれたアイデアも、面白さや学びの深さを増していると思います。

現代におけるジェンダー研究の難しさ

– 先ほど、ジェンダー研究の分野には女性研究者が多いというお話がありました。末吉先生ご自身は、男性研究者としてやりづらさなどはありましたか?

先ほど触れたとおり、ジェンダー関連の学会では女性が多数を占めています。男性が参加すると、時には「変わっている」「誰かの付添なのでは」などという奇異な視線を感じることもありますが、私はこのような風潮を打ち破りたいという気持ちを少なからずもっています。

過去に「すくないのは何故? 男性の ジェンダー研究者」というカルタ札を採用したこともあるのですが、これは正直なところ、ジェンダー研究の分野における性別の偏りについて社会に問いかけたいという意図がありました。

– ジェンダー研究において、特に難しいと感じられている点は何ですか?

ジェンダー研究は、社会との関わり合いの中で多くの複雑な問題を抱えています。特に、どの程度まで配慮すべきかという点は、常に悩ましい問題です。ジェンダーに関する知識を深めることは重要ですが、過度な配慮は表現や言論の自由を抑圧する恐れもあり、このバランスを取ることは非常に難しいと感じています。

例えば、選択的夫婦別姓制度や男性の育児休暇の取得など、議論の対象となるテーマは尽きません。ジェンダーに関する固定観念によって苦しむ人がいる限り、私たちはこれらの問題を解決するための配慮や努力を続けなければならないと思います。個性をどこまで受け入れ、どこから先を問題視するかという考え方も、非常に難しい問題です。

プロジェクトを通じて見えた、世の中のジェンダーに対する考え方

– ジェンダーに対する理解が広まっているとは言え、まだ十分ではないと感じられたような出来事はありましたか?

そのような状況に直面することがありました。私たちのジェンダー問題に関する取り組みがメディアに取り上げられた後、外部の方から「なぜ女性の権利ばかりを擁護するのか」と質問されたことがあります。私たちは男性も困難に直面していることを理解し、その点にも配慮して取り組んでいますが、十分に伝わっていないことを感じました。

例えば、男性特有の問題を表す「ガラスの地下室」という表現を、過去のゼミ生が調べてきてくれました。この言葉は男性の自殺率の高さや平均寿命の短さから生まれる不安などを表しています。このような情報もカルタに取り入れていますが、私たちのメッセージがすべて届くわけではないことも、実感しました。

その一方で、講演依頼や新潟県のイオンモールでカルタの展示・投票イベントを実施していただくなど、ポジティブな経験も多々ありました。特にイオンモールでの展示はとても嬉しかったです。実際に新潟の会場に行って、どの札がどのように受け入れられるかを物陰から見守っていたのですが、非常に楽しかったですね。

▼イオンモール新潟南でのSDGs「ジェンダー平等」展についてはこちら 帝塚山大学法学部国際法・平和学ゼミ(大学HP)

– イベントで最も反響が大きかった札はどのような内容だったのでしょうか?

「名が変わる それはいつも女性側」という札が特に票を集めていました。当時は選択的夫婦別姓が社会的な話題となっていた時期だったため、特に女性からの共感を呼んだのではないかと感じています。

– 結婚に関連するフレーズは、女性にとってはネガティブな印象も多くあるのでしょうか?

確かに、結婚に関連する事柄は女性にとって多くの課題も含まれます。例えば、大学研究者の世界では、名前を変更することで知名度や認知度が低下する懸念が生じ、実際にデメリットがあると聞いています。一般的にも、名前変更に伴う生活の手続きには余計なコストがかかる可能性が考えられます。

さらに、「ピンクタックス」という表現があります。これは、化粧品や生理用品など女性特有の商品にかかる追加の経済的負担を指し、女性が不利な立場に置かれることを示しています。

このように、様々な課題が存在しますが、最近私が特に注目しているのは、「日本人女性の睡眠時間が短い」というデータです。私は奈良県の男女共同参画審議会にも参加しており、夫婦間における家事労働時間のギャップや父親の育休取得などの問題に取り組んでいますが、女性の睡眠時間の不足も特に重要な問題だと感じました。

「お母さんに早く寝てもらおうキャンペーン」のようなフレーズで、夫婦間の協力を促す取り組みを提案しようと考えています。男性による家事労働時間の改善などジェンダー問題を中心に据えた家庭内での協力を促進する方法も、研究していきたいと思います。

「ジェンダーギャップを考えるカルタ」がもたらす教育への影響

– 末吉ゼミの取り組みは、行政をはじめ学外の方々の関心にも影響を与えているのではないかと感じます。ここまでお話しいただいたエピソード以外に、印象に残っているご経験はありますか?

奈良県の男女共同参画審議会において、「ジェンダーギャップを考えるカルタ」についてお話ししました。その際、奈良県内の市町村の担当者全員が出席する会議で、講義を行う機会をいただき、カルタを実際の研修ツールとしてご利用いただきました。このように身近な方々に直接、興味を持っていただけたことは、非常に嬉しい出来事でした。

また、徳島県の教職員組合からいただいたお問い合わせも、印象的でした。彼らは、私のゼミで作成したカルタを参考にし、小学生向けの「みんなで学ぼう ジェンダーフリーかるた」を制作しました。完成したカルタを本学に送っていただいた際、そのカルタの箱に「帝塚山大学の末吉ゼミが考案した」というクレジットが入っていました。そうした配慮に、私は非常に感激しました。

▼徳島県教職員組合による「みんなで学ぼう ジェンダーフリーかるた」についてはこちら 帝塚山大学法学部国際法・平和学ゼミ(大学HP)

現在、日本全国で様々なジェンダーカルタが制作され、その広がりには大きな喜びを感じています。多様なジェンダーカルタは子どもたちの学習に寄与し、その影響は家庭にまで及ぶことでしょう。このように学びを深めることができるカルタは、非常に意義深いものだと思っています。

– 「ジェンダーギャップを考えるカルタ」の取り組みが全国に広がることで、今後はどのような変化を期待されていますか?

規模が大きな話になりますが、「ジェンダーギャップを考えるカルタ」のような教材が教育現場で広く使われるようになれば、日本のジェンダー・ギャップ指数は大きく改善される可能性があると考えています。

日本では、女性の地方議会や国会議員、経営者、管理職の割合が低いことがジェンダー・ギャップ指数の低さの一因となっています。2023年度の指数は他国の進展によって日本の順位が下がったという見方もありました。順位ばかりが取り沙汰されますが、それよりも重要なのは実際の数値です。日本は数値自体が下降しています。

順位は他国との相対的な比較で変動するため、本質的には数値の変化が重要です。「ジェンダーギャップを考えるカルタ」を通じて、ジェンダーに関する認識の変化を促し、実際の数値の改善につながることを願っています。

– 現在のジェンダー教育に関する人材や学習機会の不足については、どのようにお考えでしょうか?

ジェンダー教育に関する人材や学習機会はまだ十分ではないと感じていますが、特に重要なのは、親世代がジェンダーについて正しく理解することです。特にジェンダーに対する興味が薄い大人への情報提供は依然として難しい課題であり、少しずつでも進めていく必要があります。

世代や地域間のジェンダーに対する認識の違いは、日常の小さな違いからも浮き彫りになります。例えば、一般的に小学校では男子児童の敬称が「さん」である一方、大学では男子学生の敬称が「くん」であるといった違いも、認識の違いそのものです。

ジェンダーについて学ぶことは、世代や地域間の違いを理解しながら進める必要があり、時間と労力がかかりますが、粘り強く取り組むべき問題です。ジェンダーに関するニュースに対しても、他人事として捉えるのではなく、自分自身または周囲に起こり得る問題として真剣に考え、指導や解決策を模索することも、日々の意識の中で行うべき大切な作業ではないでしょうか。

今後の展望

– 今後の展望について教えていただけますか?

日本のジェンダー・ギャップ指数が依然として低い現状を踏まえ、「ジェンダーギャップを考えるカルタ」の制作は、今後も続けていきたいです。10周年にはベストセレクション版を制作し、広く発信しても面白いかもしれません。また、ゼミの卒業生を招待して発表会を開くなど、さまざまなアイデアや夢はありますが、まずは一歩一歩、地道に取り組んでいくことが大切だと思っています。

– 国内だけでなく、国外のジェンダーギャップにも触れられると幅が広がりそうですね。

これまでにも、例えばアフガンなどで女子が教育を受けられない現状を反映した「ろくでもない 女性蔑視の タリバン政権」という札や、「やればできるよ アイスランドは男性の育休 85%」といった札を取り入れることで海外の問題を理解したり、日本と海外の国との国際比較ができるようにしています。国外の問題に対する理解を深めることで、学生たちにはグローバルな視野も身に付けてほしいと考えています。

これらの問題以外にも、しばしば言及される事が多いルワンダのクォータ制(国会議員の一定割合を女性とする制度)に関する「ルワンダの女性国会議員は クォータ制で 6割達成」といった札や「北京女性会議から どれだけ進歩した 女性の権利」といった札などもグローバルな観点からジェンダー問題を詠んだ札になります。

カルタの制作を始めた当初と比較すると、ジェンダー・ギャップ指数は大きく改善されていないものの、日本社会は確実に良い方向へ進んでいます。現在の世界情勢を鑑みると、戦争や経済的な困難など多くの課題がありますが、ジェンダーの問題も重要な課題の1つです。社会に変化を起こすまでには非常に時間がかかりますが、今後も着実に前進させられるよう、取り組んでいきたいです。