SDGs 大学プロジェクト × Himeji Univ. -Part 2-

目次

姫路大学の紹介

姫路大学は、世界文化遺産でもある雄大な「白鷺城」こと姫路城が立地する歴史的なエリアに学び舎を構え、キャンパス周辺は歴史と自然が調和した魅力的な街並みが広がり、瀬戸内海を一望できる緑豊かなキャンパスです。

四季が織りなす景観をキャンパスで感じながら、高度な看護実践力をはじめ、4年制ならではのアカデミックな学びで保育士、幼稚園、小学校、養護教諭を目指します。少子高齢社会の現代に不可欠な、看護と教育のプロを育てる本学では、めざす将来に直結した2つの学科を設けています。

「看護学科」では、看護の基本的な知識・スキルはもちろん、グローバルヘルス看護や災害看護など、より高度な専門知識を身につけます。

「こども未来学科」では、教育に看護や養護まで取り入れた幅広い学びが特徴です。また、ボランティアやフィールドワークなど充実した体験型授業を通じて、幅広く対応できる教育者のスキルを磨きます。

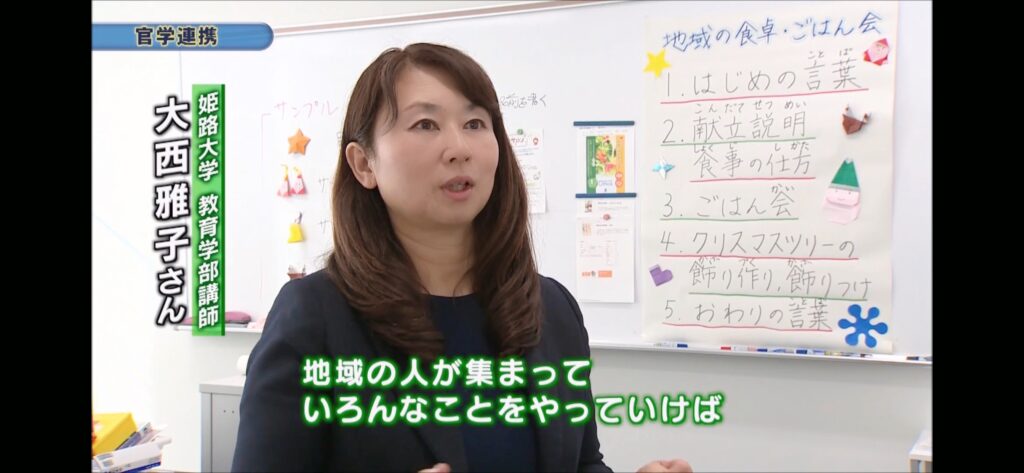

世代を超えた繋がりを作り、地域力を高める

― 大西先生は「地域力を高めるために必要な地域連携の視点」について研究されています。どのような経緯から取り組まれるようになったのでしょうか?

地域の子育てや青少年への支援活動に携わる中で、婦人会や市の理事会、小学校のPTAなど特定の世代やグループにおける活動は活発である一方で、異なる世代間の横の連携には不足を感じました。これが、世代を超えた人々を結びつける支援活動を通じて、地域社会の改善と地域力の向上を目指し、その方法を模索し始めるきっかけとなりました。

この取り組みを進める過程で、地域間の連携を通じた問題解決の試みは数多くありますが、実際には連携が十分に機能していない現状を実感しました。この経験から、地域連携についての更なる調査と実践に深く関わるようになり、地域のニーズやウォンツに対する深い関心を持つようになりました。

現在、本学の学生たちにボランティア活動への参加を促し、地域連携をより効果的に進める取り組みにも焦点を当てています。このような活動を通じて、地域社会全体の結束力を高め、さまざまな課題の解決に貢献していくことを目指しています。

― 横の繋がりを作ることは、多くの地域で課題とされているのではないでしょうか。大西先生は、どのような施策を講じれば横の繋がりをつくっていけるとお考えですか?

地域の横断的な連携を強化するためには、公的機関と地域住民との密接な協力関係が不可欠であると私は考えます。ボランティア活動に携わることで、学生や地域住民が自発的に参画し、地域の力を高めるための適切な公的枠組みの必要性を実感しています。

例に挙げると、私たちの大学がある姫路市では、各中学校区に設けられた地域包括支援センターがこの役割を果たしています。この施設は当初、高齢者支援を主な目的として開設されましたが、現在では子育て支援の場としても機能しております。

私は、このような公的施設や行政機関と連携し、学生が地域社会に溶け込み、有意義な活動を展開できる体制を模索しています。地域のニーズを最も深く理解しているのは地域住民自身です。彼らと密接に連携し、積極的に情報交換や広報活動を行うことで、学生のボランティア活動の機会を創出しています。

この取り組みにより、地域の施設から直接お問い合わせをいただくことも増え、学生と地域社会との間に新しいつながりを築くことができました。このような連携が、地域課題解決の質を向上させる鍵になると考えています。

地域課題解決の一助を担う、学生ボランティア活動

― 学生がボランティアに参加するためのきっかけや入り口は、どのように設けられていますか?

本学では、学生が地域貢献の重要性や意義を学び、実際に地域での活動に参加する機会を提供するため、「地域ボランティア」という必修科目を設けています。必修化には賛否両論ありますが、実際に体験することで得られる新たな発見があることは確かです。

私のリサーチによると、一度でもボランティア活動に参加した学生は、その後も継続して関心を持ちやすい傾向にあります。一方で参加経験がない学生は、ボランティア活動と自分との繋がりを感じづらいようです。こういった背景からも、必修科目として実際の体験機会を提供することには大きな意味があると考えています。

― 学生の方々は、どのような姿勢でボランティアに取り組まれているのでしょうか?

学生たちのボランティアに対する姿勢は様々ですが、人と人との交流を通じて得られる学びや経験は確実に存在しています。地域社会への貢献を通して生じる喜びや、困難を克服する経験を積んでいることが、活動記録からも見受けられます。

多くの場合、地域の企業や団体からのお声がけにより、学生たちはサポート役のような立場でボランティア活動に参加しています。中には、自らボランティア活動を企画して実行する学生も見受けられますが、これは高いモチベーションと持続的な努力が求められるため、非常にレベルの高い挑戦であると言えるでしょう。

― 具体的には、どのようなボランティア活動がありますか?

学生ボランティアは、地域包括支援センターを含む様々な組織と協力し、地域の多様なニーズに対応するために活動しております。地域には数々の課題が存在し、これらの解決には異なるバックグラウンドを持つ人々が協力することが不可欠です。学生たちはそのなかで、柔軟かつ重要な役割を果たしております。

私は心理学や臨床心理学を専門とし、長らく不登校やニート状態の方々のサポートに携わってまいりました。この経験から、「セルフネグレクト」という問題にも注目しております。セルフネグレクトは、様々な理由により社会との関係が希薄になり、生活環境の維持が難しくなる状態を指します。地域包括支援センターからは、自宅の片付けが難しい家庭が複数あるという報告を受けており、これに対応するべく学生たちは訪問し、清掃支援の活動に奔走しております。

また、兵庫県伊丹市で災害権の育成に取り組まれている、日本レスキュー協会と連携したプロジェクトにも、お手伝いとして参加しています。災害犬は、地震などの災害時において倒壊した建物から生存者を救出する重要な役割を果たす存在です。その活躍は、今年発生した能登地震でも確認されました。

さらに、日本レスキュー協会は災害犬の育成だけでなく、ドッグセラピーにも力を入れています。ドッグセラピーは、災害犬が病院などの施設を訪れ、入院中の子どもや高齢者を元気づける活動です。本学の学生も、この有意義な活動に協力し、サポートとして参加させていただいております。

ボランティア活動で育む社会性や企画力、利他の心

― 学生たちのボランティア活動に対し、周囲からはどのような反応が見られますか?

地域包括支援センターを含む地域の皆様からは、学生たちの活動に対して非常に好意的な評価を頂いております。例えば、セルフネグレクト状態の方への支援が、住民の皆様の生活の質(QOL)向上に顕著な効果をもたらしていることは理解されており、学生の訪問を喜んでくださっている様子も見受けられます。

学生のボランティア活動は、地域の多岐にわたる課題の解決に寄与し、地域全体を着実に改善しています。全ての問題を解決するのは難しいかもしれませんが、横の連携を深めることで、地域の力強さを向上させる一翼を担っていると認識しております。

― 大西先生は、学生の方々にどのようなことを期待されているのでしょうか?

例えば、先ほど挙げた自宅の清掃支援のような地域ボランティアは、他ではあまり取り組まれていないため、学生が自ら探して実行することは難しい活動です。しかし、いずれは地域のニーズを自分で探し、開拓できるようになってほしいという思いもあります。

そこで、まずはボランティア活動を体験して手触り感を得ることで、新たな取り組みを具体的に考えられるようになるだろうと考えています。また、周囲の役に立った実感を得ることで自らの生活の質を上げることにも繋げてほしいと考えているため、学生たちのエンパワーメントを非常に大切にしております。

卒業後は忙しくなり、ボランティア活動に参加することが難しくなる学生も多いでしょう。そういった方々は支援を受ける側になることで、地域との繋がりを持ち続けることができます。そうやってさまざまな立場で地域に関わり続けていくことで、地域を良くしていくための連携が拡大し、地域力も向上していくと考えております。

― ボランティア活動を通じて、学生の方々にはどのような成長や変化が見られますか?

学生時代、私はカトリックの学校で積極的にボランティア活動に参加しました。他者のために時間と労力を惜しまない姿勢は、その経験を通じて培われました。現在、私が指導している教育学部の学生たちの中には、私と同じ価値観を持つ者もいますが、そうでない学生も存在します。

ただ、子どもを愛し、そのために労力を惜しまない姿勢を持つ学生は多いです。他の学部と比較しても、このような学生が多い環境と言えるでしょう。これらの学生がボランティア活動を通じて感謝され、必要とされる経験を積むことで、利他の心が一層育まれていると感じます。

さらに、学生たちには、できる限り活動場所を自ら見つけてくるように促しています。私が手配した活動も一部ありますが、多くは学生たち自身が開拓しています。このプロセスで外部の人々と協力し、日程調整や活動内容の打ち合わせを行うことで、社会性を高める貴重な経験となっています。

また、学生たちの中には新たなボランティア活動を提案し、実現に向けて努力する者もいます。このような活動を通じて、社会性だけでなく、企画力やコミュニケーション能力など、多岐にわたるスキルを身につけているのではないでしょうか。

コロナ禍でも地域との繋がりを深めた新たな取り組み

― 学生が卒業後にボランティア活動から離れてしまうことに、少し残念な気持ちがあります。この点について、どのようにお考えですか?

確かに、多くの学生は卒業後にはボランティア活動から離れてしまう傾向があります。しかし、そこで得た経験は学生にとって価値あるものとして積み重ねられます。地域の方々にとっても、本学の学生が関わった活動は記憶として残り、新たな学生たちへの手本となります。後進に対して「以前の先輩はこんな活動をしていたよ」というエピソードが伝えられることは、継続的な繋がりを築く上でとても大切です。

学生ボランティアに期待されているのは、必ずしも高度な活動ではなく、若い世代の積極的な参加そのものだと感じています。地域包括支援センターのスタッフの皆様も、この点に大きな期待を寄せ、学生が活動しやすい環境づくりに協力してくださっています。

― コロナ禍では、ボランティア活動が難しかったのではないかと思います。そこで地域の繋がりが途切れてしまうようなことはありませんでしたか?

コロナ禍においては、清掃支援を含む従来のボランティア活動が一時的に中断せざるを得ませんでした。しかしながら、この期間中においても、地域の皆様からのお声かけを賜り、新たな活動を通じて関係性を深める機会を得ることができました。

例えば、地域の皆様よりご依頼をいただき、姫路市を紹介する地図の制作に携わっております。市内には「小赤壁」と呼ばれる、三国志に登場する赤壁に似た場所が存在し、そのような観光名所を訪れて写真を撮影するなど、現在も地図の制作に努めております。さらに、この地図をGoogleマップ上で閲覧可能とするための準備を進行中です。完成次第、印刷された地図とGoogleマップをセットにし、配布や掲示を通じて地域に広く知っていただく予定です。

また、社会福祉法人からもご依頼をいただき、災害発生時に事業の損害を最小限に抑え、早期に復旧することを目的とした「施設運営継続計画」の策定に、本学の学生がお手伝いとして参加させていただきました。具体的には、災害時に被災してしまった施設職員がどのように影響を受けるかを考慮しながら職員の住所をマッピングし、様々な状況を想定したシミュレーションマップを作成することで、計画策定における一助を担いました。

日頃から地域活動への積極的な参加や情報の収集・発信に励んできた結果、地域の皆様との信頼関係が築かれ、コロナ禍においても新たな声掛けをいただけたのだと感じています。

今後の展望

― 今後の展望について教えてください。

最近では、児童館や地域包括支援センターと連携し、学生が主体となって企画を立案・実行するボランティア活動を実施したいと考えております。

様々な年齢層の子どもたちが利用する児童センターからは、「子どもたちが喜ぶようなプログラムを考案し、実現してみませんか」というお声かけをいただいております。学生主導の企画はこれまでの経験がないため、この機会を通じてぜひ実現したいと考えております。

また、地域の方々と協力して地域に貢献し、地域力を育てると同時に、学生に実践的な経験を提供する活動を一層充実させていく方針です。異なる世代間の交流機会がまだまだ少ないため、世代を超えた交流を含む活動の充実を目指しています。

具体的には、SNSを活用した活動の発信を通じて地域間の交流促進が可能であると考えております。また、将来的にはメタバースやVRなどの最新技術を導入することで、世代を超えた交流の場をより容易に提供できる可能性も検討しております。

今後も、地域の横と縦の繋がりを強化し、地域力の向上を目指す取り組みを一層充実させてまいります。