SDGs 大学プロジェクト × Kinjo Univ.

目次

金城大学の紹介

金城大学は、2000年に社会福祉学部(現・人間社会科学部)のみの単科大学として開学し、その後3学部5学科・1研究科・1専攻科を擁する大学となりました。また現在は、総合経済学部(2024年度)開設に向けた準備を進めています。

金城大学は、保健・医療・福祉、教育等の領域における高度化・多様化するニーズに対応し、指導的な役割を果たせるような人材を育成しています。幅広い教養と豊かな人間性、専門的な知識・技術などを修得し、また、専門職としての実践力を身につけた多くの卒業生を社会に輩出しています。

金城大学短期大学部は、1976年に幼児教育科及び美術科の2学科で開学し、現在は、幼児教育学科、美術学科、ビジネス実務学科及び留学生別科を設置しています。専門分野の異なる学科から構成されていますが、 全体として調和のとれた明るく活気のある短期大学です。

手づくりによるきめ細かい教育を実践し、専門的な知識・技能の学修やさまざまな資格の取得支援に加え、学外活動等を通じた視野の広い柔軟な思考力や、職業的・社会的な自立に向けた汎用的な力の育成にも努めています。

大学と地域を結ぶ橋渡し役

– まず、地域包括連携センターを設置した目的や、取り組まれている内容を教えてください。

地域包括連携センターは、本学が持つ教育資源を地域に開放・還元することが大きな目的です。地域に向けた学習機会の提供や、交流を深める事業を展開しています。また、白山市をはじめとする自治体と協働した地域連携にも取り組み、地域社会のニーズに対応できる教育研究活動をキャンパス内外で進めています。

大学と地域をつなぐ橋渡し役として心がけていることは、地域に出て行き、住民の話をじっくり聞くことです。自治体との連携でも、可能な限りニーズをくみ取った上で、ニーズに沿うような内容をこちらから提案していくよう意識しています。

地域社会の活性化や発展を目指すことは本学全体の目標の一つに据えられていますが、これまでは大学と短期大学部がそれぞれで取り組みを進めていました。2023年度からは、大学と短大の持つ資源をより深く地域に還元できればと思い、大学と短大の活動を一体化していけるようにセンター自体を合同にしています。

バラバラに取り組んでいると1+1は2にしかなりませんが、大学と短大がともに取り組み、地域を巻き込むことで1+1を3にも4にもしていきたいと考えています。

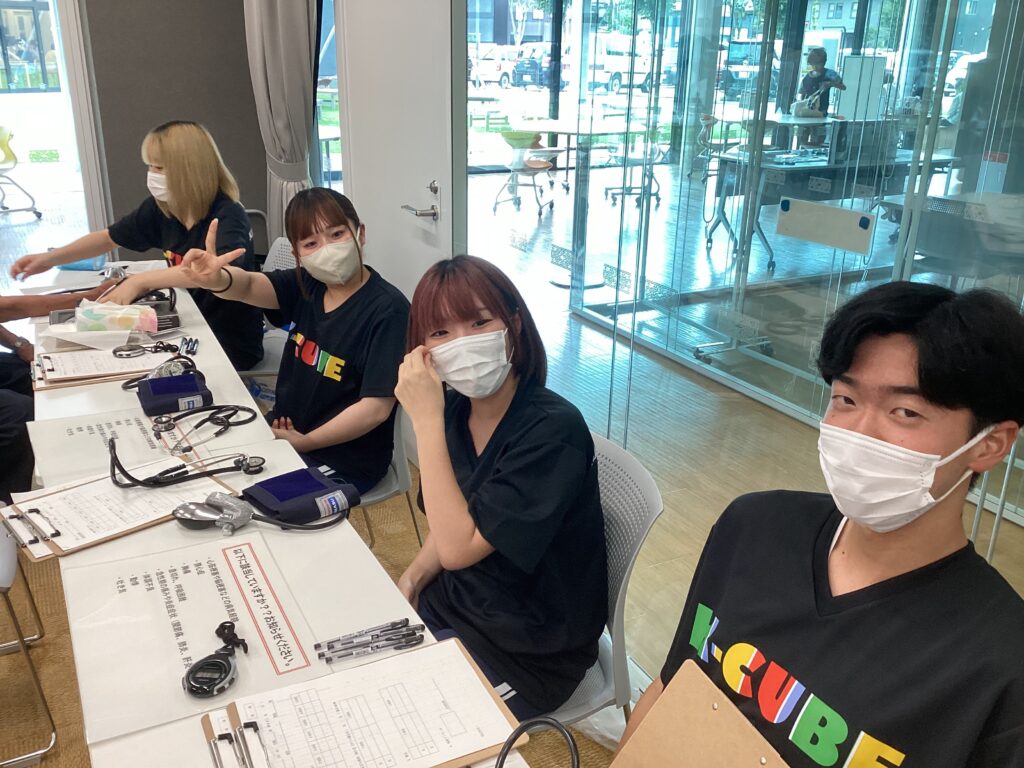

健康増進×eスポーツ

まずは大学の取り組みである「健康増進×eスポーツ」について伺いました。

学生主体の多世代交流会を開催

– 「健康増進×eスポーツ」はどのような目的で始まった取り組みでしょうか?

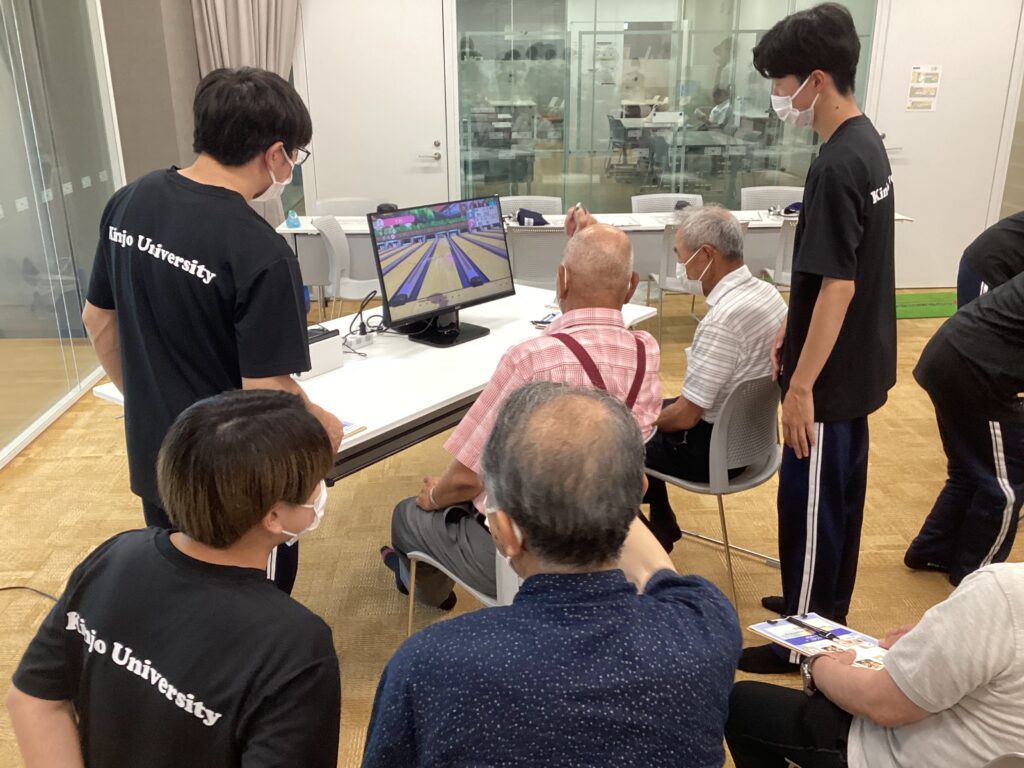

この取り組みは地域の高齢者などにeスポーツを取り入れた健康増進プログラムへの参加を促し、その効果を検証することが目的です。

もともとeスポーツが健康の増進や維持と相性がいいという話は一部の教員から出ており、学生からも挑戦してみたいという声が上がっていました。世間的にeスポーツの注目度が高まっていることも追い風になり、大学の医療健康学部としてeスポーツを用いて何かできないかと考えた時に健康の維持や向上ができるような取り組みを目指して始まったことがきっかけです。

医療健康学部の地域支援実習の一環として実施しており、本学と包括連携協定を結んでいる企業や自治体にも働きかけ、多くの方々に協力をいただいている活動ではありますが、eスポーツと健康を結びつけた取り組みは全国でも広がりつつあるとはいえ、研究的にはまだまだ未開拓な分野ですので、本学としても力を入れて進めているところです。

– 具体的な取り組みの内容を教えてください。

医療健康学部の1年生が主体となり、医学的知識を活用したeスポーツ導入プログラムを体験できる交流会を各地区で開催しています。ただeスポーツを体験するだけではなく、eスポーツを行うための準備体操、季節や対象者に応じた健康談話、心身の相談などを盛り込み、学生との世代間交流もできる内容になっているのが特徴です。

学生たちは、司会などのイベント運営を担う「運営・広報班」、ウォーミングアップやストレッチなどを担当する「運動班」、健康談話などを考案する「企画班」、ソフトの選定やブースづくりなどを担う「eスポーツ班」の4つに分かれて準備を進めます。教員は進行状況を確認しながら必要に応じて支援するという形で携わっており、他にも医療健康学部の3年生や大学院生もアシスタントとなり、カウンセリングやサポートをしています。

これまでも健康づくりを目的とした地域の高齢者の集まりはありましたが、体操やゲーム、カラオケなどよくあるお決まりの内容になっていたのが実状でした。そこにeスポーツを軸とした学生との交流を取り入れることで、高齢者の気分の高揚やクオリティ・オブ・ライフ(QOL)の向上につなげたいと考えています。

また、身体的な健康だけでなく、精神的や社会的にも良い状態であることを指す「ウェルビーイング」という考え方を広げる上でも知見が得られるのではないでしょうか。

高齢者との交流を通した成長

– 交流会の開催を通し、学生にはどんな学びや変化がありましたか?

交流会の開催は学生たちにとっても、主体性や協調性、課題発見力を培う大切な機会となっています。教員などのサポートもあるとはいえ、各学生が自分の役割に責任を持って交流会を運営することで、達成感にもつながっているようです。経験を重ねる中で、教員の後押しがなくても積極的に提案する姿が多く見られるようになりました。

また、人生の先輩方との交流を通し、モラルやマナー、コミュニケーション力なども身についています。初めの頃はぎこちなく高齢者と接していても、だんだんと自然なやり取りができるようになり、今ではとてもフレンドリーに交流している学生も見られるようになりました。

交流会を運営する学生たちは2~4年生になると実習がありますし、病院に就職する学生がほぼ全てです。それ以前の早い段階で実際に地域の高齢者と接する機会があることは、将来に向けて大きな糧になると考えています。

– 今後「健康増進×eスポーツ」はどのように展開していく予定ですか?

現在の取り組みを継続しつつ、イベント色だけではなく研究としての色も出していきたいと考えています。そのために、各地区での交流会は単発で終わらせるのではなく、10回にわたるコースとして開催しています。eスポーツをやる前とやった後でどのような影響があるのか、前後の変化を測定することで明確にしていき、健康の維持向上(認知機能など)や多世代交流につなげていきたいです。

また、高齢者などの健康づくりにeスポーツを取り入れるところが増えている一方で、誰かが手助けしなければ継続することができないことが課題となっています。本学としては、こうした課題に対しても、参加者である高齢者の方も教える側(運営側)になれるよう、リスキリングの観点からも解決策を検討中です。

いずれは地域に還元しつつ、介護予防にもつなげたいですね。

畑を中心につながるSDGs

続いて、短大の取り組みである「畑を中心につながるSDGs」について伺いました。

幼・小・高・大を巻き込んだ食育活動

– 次に、地域連携企画の「畑を中心につながるSDGs」についてお聞きします。こちらはどのようなきっかけや目的で始まったのでしょうか?

本学が包括協定を締結している地元の白山市は、「SDGs未来都市」に選定されています。その白山市と本学では2022年に、サーキュラーエコノミー(循環型社会)の構築のため、学内の食堂で出た食品残渣を堆肥化するコンポストづくりに取り組むことになりました。

学内の食堂からは、1日当たり5キロほどの野菜くずや残飯が出ています。これは月にすると100キロほどになる計算です。これまではただ捨てるだけだった食品残渣を堆肥化して循環させることを通し、学生たちに食の大切さなどについて発信しています。

さらに、コンポスト設置と同時期に、学生の食生活の改善につなげるため、学内の小さな畑で野菜を育てる「畑サークル」も立ち上がっていました。コンポストで作った堆肥をその畑で使ってもらおうとコラボレーションしたのが、全ての始まりです。

現在では本学や白山市の他、石川県立翠星高校、白山市立松陽小学校、本学附属の西南幼稚園なども巻き込み、畑作業や試食会のような活動を通してフードロスや地産地消などについて理解を深めています。

– 地域の幼稚園や小学校、高校なども一緒になって活動することになった経緯を教えてください。

まず西南幼稚園では、園児たちの農業体験などに協力いただいている農家の畑が事情があって使えなくなるという話が出ていました。そこで、本学の畑を使ってもらおうと提案したことが西南幼稚園と一緒に活動をすることとなった経緯です。

また、石川県立翠星高校は農業系の高校ですので、本学には農業が専門の学部などがない大学ということや翠星高校から本学に入学してくる学生もおり高大接続の観点からも農作業の部分で協力していただけないかとお声がけさせていただきました。松陽小学校では地産地消について学ぶ授業があるため、それが縁となって連携が始まっています。

2023年の9月には、石川県の郷土料理である「めった汁」の試食会を開き、学内の畑でとれた野菜の他、翠星高校の生徒たちが育てた玉ねぎやカボチャ、近隣の農家さんにいただいた野菜などを使っためった汁をふるまいました。このように、協力できる可能性があるところはどんどん巻き込んでいこうという気持ちで活動を進めています。

– ちなみに、試食会のメニューでめった汁を選んだ理由は何ですか?

学内の畑で栽培している野菜で作りやすいメニューであることに加え、地産地消をPRするのにマッチしていたからです。

めった汁は、サツマイモや大根、ニンジンなどの根菜類を多く使った具だくさんの豚汁です。地元でとれた野菜を使って地元の郷土料理を作れば、地産地消の取り組みとしてぴったりだと考えました。また、本学には地元出身でない学生も多いので、そういった学生たちに地域のことを知ってもらうきっかけのひとつになることも郷土料理を選ぶメリットなのではないでしょうか。

「小さな畑」が結ぶ地域のつながり

– 自治体や大学、幼稚園、小学校、高校などを広く巻き込んでSDGs活動に取り組むことで、地域や社会、自然環境などにどのような影響があるとお考えでしょうか?

小さな畑を中心に地域のさまざまな人がつながることで、教育面でも精神的な面でもとてもいい影響があると感じています。これまでは大学だけ、あるいは大学と自治体だけという取り組みが多く、幼稚園や小学校、高校まで広くつながる機会はなかなかありませんでした。本学の学生はもちろんですが、高校生や小学生なども地元の人々と関わることで、自分が地域の中で生活していることを改めて感じているようです。

全く知らない関係だったらできないことや言えないことも、知り合いであれば協力や相談もしやすくなります。こうした心のバリアを少しでも低くして地域の人々がつながっていくことは、地域社会が発展する上でも大切なことだと思います。これは先ほどのeスポーツの取り組みにも言えることですね。

また、地球の限界を示す概念である「プラネタリーバウンダリー」では大規模農業による過剰な化学肥料や農薬の使用が地球の生態系に深刻なダメージを与えていると警告されているように、農業は持続可能性といった面で課題を抱えている部分もあります。

本学の畑はそういった背景を受けて「オーガニック」にこだわり、化学肥料を使わないことを心がけています。そのため、畑にはさまざまな微生物や虫、小動物が共存しており、幼稚園児も虫やカエルに触れるのを楽しみながら、小さな生態系を感じ取っているようです。このように、小さいながらも持続可能な畑を増やしていくことは、未来の地球のために必要だと考えています。

さらに今後は、これまでの活動を継続しつつ、収穫した作物を利用した加工品づくりなど、SDGsの経済的側面についても少しずつ発展させていきたいと考えています。

1+1から広がる可能性

– 取材を通して、町野さんご自身が持つ人とつながる力や巻き込んでいく力の大きさを感じました。地域包括連携センターでのお仕事をする中で、何か意識していることはあるのでしょうか?

最初から「できない」と考えず、おもしろそうなことは全部やろうという気持ちで臨んでいます。何かおもしろそうな話があれば、どこかつなげられるところはないかと考えながら聞くことを心がけています。

– 最後に、地域包括連携センターとしての今後の展望を教えてください。

はじめにお話ししましたが、まずは大学と短大がこれまでバラバラに取り組んでいたことをうまくまとめ、1+1を2にも3にも4にもできるようにしていきたいです。そして「大学と地域をつなぐ」ことで、SDGsが掲げるように誰一人取り残さないことを意識して活動を進めていきます。

また、大学での活動が地域社会に影響を与えていることを知ってもらえればうれしいです。本学で開催する公開講座などには、地元の人々が多く参加されます。「大学に聞けば何とかしてもらえる」と頼ってくださることも多く、地域にとって大学の存在価値は大きいです。本学の持つリソースを地域の皆さんにに還元し、本学の価値をさらに高めていきたいですね。